这几天投资领域最热闹的,当属巴菲特在感恩节正式宣布了自己的告别。

同样引人关注的,是这份股东信后,伯克希尔的三季报显示,伯克希尔减持106亿美元苹果,大举增持巴菲特曾经看不懂的互联网领域:谷歌。

一时间,各种评论纷至沓来。有人认为是阿贝尔新官上任三把火,有人认为伯克希尔开始转向新的投资方向,有人从“巴菲特估值”的角度解释苹果现在已经太贵。总之,几乎所有人都认为,伯克希尔在稳定展开“价值投资”60年后,在新的领导人带领下开始新的尝试。大家也都很期待未来的伯克希尔会何去何从。

我一向相信,很多答案都藏在历史中。很多人对于巴菲特的“价值投资”,依然处于传统的投资观点,即偏好低估值(如低市净率),价值投资者。但是下面的数据,一定让你发现真实情况的不同:

在伯克希尔历史上的240个持仓样本中,仅有19只股票(约占8%)的市净率低于1,且这些投资大多集中在20世纪70年代末的熊市期间。相比之下,92%的股票交易价格高于账面价值。

更令人惊讶的是,巴菲特持仓的市净率中位数达到3.1,平均值高达7.9。在超过85%的年份中,他的投资组合市净率始终高于标准普尔500指数成分股的平均水平。

这说明,巴菲特并非在寻找"便宜货",而是在为企业的"无形价值"支付合理溢价。在巴菲特眼中,企业价值早已超越了传统的“价值投资”范围。

巴菲特认为投资中“最重要的事”是什么,是不是始终如一?让我们先看看人们对于巴菲特投资方法的看法。

巴菲特对于投资的分享广为人知。其中一个是“待在能力圈内”投资。回过头来看,巴菲特的确是在“能力圈”内,但是,他并没有呆在一个“不变”的能力圈,而是在不断扩展。只不过巴菲特超长,成功的投资时间,让大家觉得他似乎一直“以不变应万变”。

接下来的一个问题是:巴菲特要向“哪里”扩展自己的能力圈? 这就要说到他的另一个名言:投资时“从不关注宏观经济”。但是,纵观巴菲特过去的投资变化,巴菲特投资方法的变化,无不顺应着大时代的变化。

就让我们回看过去60年的伯克希尔,还原巴菲特完整投资轨迹。

不断进化的投资哲学

从格雷厄姆到无形护城河

工业时代:有形资产的忠实信徒

我们都知道,巴菲特价值投资的起点就是他的导师本杰明·格雷厄姆。早期的巴菲特,在投资方法上严格遵循格雷厄姆的"捡烟蒂"投资策略,专注于寻找交易价格远低于净清算价值的公司,对净资产异常关注。这是在20世纪50年代至70年代这段时间。甚至巴菲特控股伯克希尔本身,也是一种“捡烟蒂”投资。

除了受到格雷厄姆的影响,外部环境是否也会影响巴菲特使用“捡烟蒂”的投资方法?其实,如果我们看看当时美国的经济环境,应该能找到一些线索。那个时代的美国,跟现在大不相同,经济仍以工业为主。这就意味着,有形资产,如厂房、设备、存货等等,被认为是衡量企业价值的最可靠标准。

伯克希尔早期收购的GEICO保险公司就是这一阶段的典型代表。当时,GEICO因濒临破产而股价暴跌,从61美元跌至2美元,巴菲特以仅仅0.44倍的市净率买入。这笔投资最终实现50倍的回报,验证了格雷厄姆投资理念的有效性。

分析巴菲特1978年的投资组合,可以清晰地看到无形价值占比的持续上升。1978年,有形资产占巴菲特投资组合价值的绝大部分,与市场中位数股票没有实质性差异。这一时期,他的投资仍然以保险、报纸、材料等传统行业为主。

然而,即使是这一时期,巴菲特已经开始显示出与格雷厄姆的差异。他不仅关注企业的有形资产价值,更开始重视企业的经营管理质量。这种差别为巴菲特下个时代的转型埋下了伏笔。

消费时代:发现经济商誉的价值

80年代,美国经济结构发生了显著的变化。

最显著的变化是,制造业在美国逐渐没落,先是迁移到日韩,接着到东南亚,然后是中国。但是,在美国本土,美国民众消费观念愈发巩固。

于是,消费品牌企业展现出强大的实力和盈利能力。这些企业的特点是,公司价值不再主要依赖于有形资产,而是建立在品牌价值、客户关系和经营管理等无形资产之上。

而巴菲特,看清了这个变化趋势,也做了相应的改变。

1983年,巴菲特在致股东信中明确表达了这一转变:"35年前,我被教导要青睐有形资产,并避开那些价值主要依赖经济商誉的企业。而我的看法现在已经发生了巨大变化......最终,直接或间接的商业经验让我如今更偏好那些拥有大量持久商誉且使用最少有形资产的企业。"

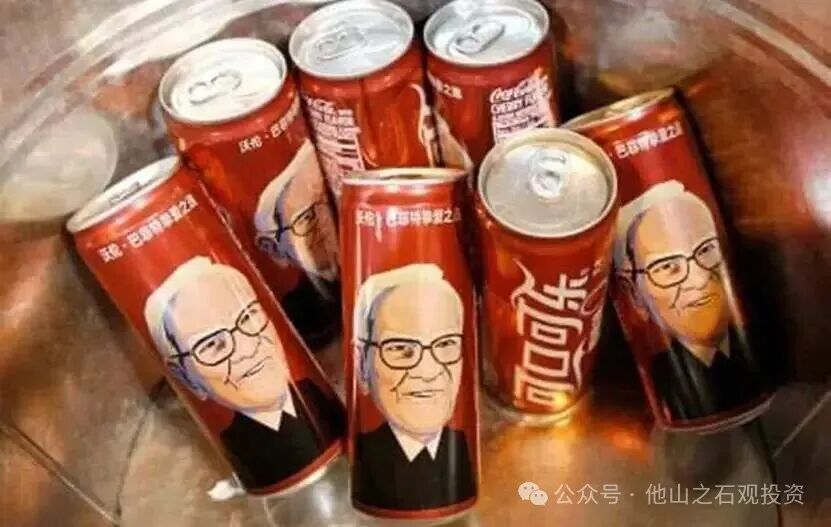

从20世纪80年代末开始,品牌资产获得重视。巴菲特在可口可乐、吉列等消费品牌的持仓大幅增加,标志着巴菲特开始系统性地配置无形资产密集型公司。

喜时糖果也许是这一转变的起点和代表。而可口可乐的投资,成为他投资生涯的经典案例。1988年,他以4.1倍市净率买入可口可乐,在整个1990年代,即使可口可乐的市净率飙升至22倍以上,他仍然坚定持有,使其成为伯克希尔的核心持仓。

到了90年代至2000年代,随着企业效率的提高,人力资本的重要性进一步提升。在这个时期巴菲特更加注重企业的管理质量和组织能力,这在对美国运通、富国银行等公司的投资中体现得尤为明显。

信息时代:拥抱轻资产经济

进入21世纪,最大的变化就是信息技术革命。信息技术的互联网效应决定了,大规模的重资产不是这个时代最有效率的商业模式。经济结构进一步向"轻资产"模式转型。

对于巴菲特而言,自己对于投资也进一步发生改变。

你也许还记得巴菲特对于“不投资微软”的经典评价。那是在1998年的互联网泡沫时期。巴菲特说:“我很欣赏微软,我认为比尔·盖茨是世界上最优秀的商业管理者之一。但我无法确定微软未来10年的业绩会是什么样子……我对科技行业没有充分的理解,无法评估这些公司的长期竞争优势(即‘护城河’)。因此,我选择不投资。”他甚至半开玩笑地说,这导致他错过了赚大钱的机会,但因为“看不懂”,所以他“不害怕错过”。

但是,不要以为看不懂,巴菲特就永远不在这个领域投资。巴菲特依然在拥抱信息技术革命,只不过速度没那么块。

在2011年,伯克希尔投资了IBM。虽然这笔投资最终不算成功,但也标志着他开始信息时代的尝试。终于,在2016年,巴菲特以4.6倍的市净率投资苹果,并且通过长期持有,在苹果公司实现了10倍的回报。苹果市净率已超过50倍,并且过去相当长时间成为伯克希尔最大的单一持仓。苹果也成为伯克希尔历史上最赚钱的一笔投资。

他在2018年股东大会上说:"如今市值最大的四家公司几乎不需要任何净有形资产。它们不像AT&T、通用汽车或埃克森美孚那样,需要大量资本才能盈利。我们已经进入了轻资产经济时代。"可以说,1998年的巴菲特,可能还看不懂信息技术,但是20年后的2018年,他虽然依然秉承着原有的投资方法,但同时也在不断扩张,适应新的技术发展。

当然,苹果公司也是完美体现了消费企业的显著特征,拥有巨大的无形护城河:品牌价值、人力资本、知识产权和网络效应。

但是,你不得不承认,巴菲特不是因循守旧的作风,而是在对原有企业价值的理解上,应对新的环境变化,不断进行新的尝试。

上面提到伯克希尔投资的GEICO、可口可乐和苹果分别代表了巴菲特投资理念在不同时代的演变:

GEICO作为保险公司,主要依赖有形资产。1976年巴菲特收购时,其有形资产占总价值的绝大部分。

可口可乐则体现了品牌资产和人力资本的威力。尽管需要一定的有形资产支持生产和分销,但其主要价值来源是品牌价值和全球营销网络。

苹果公司则是公司无形资产的完美结合。强大的品牌号召力、优秀的设计团队、丰富的专利组合和封闭的生态系统共同构成了其难以逾越的竞争壁垒。

看未来的时代:伯克希尔的挑战与传承

巴菲特要退休了,阿贝尔接班。同时,伯克希尔市值也突破1万亿美元。这意味着它在未来面临着巨大的挑战。庞大的资产管理规模使得伯克希尔难以在小盘股中寻找机会。而且,经过多年牛市,美国大盘股估值普遍偏高,符合巴菲特标准的投资机会也在日益减少。

这也导致了伯克希尔回大大受到流动性的约束。巴菲特之前就感叹:"以伯克希尔目前的规模,我们无法轻易进出市场,有时甚至需要一年或更长时间。"

这些挑战直接反映在伯克希尔的业绩上:自2008年以来,公司未能跑赢标准普尔500指数,标志着其在经历40年辉煌后的明显回落。

面对投资机会的减少,伯克希尔选择积累现金而非降低标准。目前,伯克希尔持有现金3800亿美元,超过总资产的30%,创下历史新高。这一不断增长的现金余额,反映了在机会有限的背景下,伯克希尔依然坚持自己的"安全边际"。

但是,对于一个投资者而言,挑战更大的无疑是自己的投资方法。

巴菲特喜欢将投资比作打棒球,强调要在自己的"最佳击球区"挥棒。

但是,我们显然可以看到科技,人工智能,移动互联网等曾经巴菲特不愿触及的领域,会在经济和股市中占据越来越重要的位置。1995年,科技股占美股总市值的不到10%;而到2025年,这一比例已超过35%。这就意味着,随着经济结构的变化,如果伯克希尔依然坚持巴菲特原来的投资方法(美国大型非科技股),这一传统的好击球区正在不断萎缩。

而忽视科技领域意味着放弃超过三分之一的市场机会。

值得庆幸的是,伯克希尔在新任CEO格雷格·阿贝尔的推动下,已经开始拓展能力圈。曾经对苹果的成功投资为未来进一步布局科技行业铺平了道路。而最近出的三季报对于谷歌的投资,更是说明他们正在坚定的走在这条路上,而并非新任CEO阿贝尔对投资方法的转变。

这也让我更加坚信,伯克希尔的投资方法,依然在顺应着时代,不断进化。

写在最后:巴菲特的永恒遗产

巴菲特留给世界最宝贵的财富,不是他积累的巨额资产,而是他不断进化的投资理念。从格雷厄姆的忠实信徒到无形价值的发现者,他的投资哲学始终随着经济结构的变化而演进。

巴菲特以及他的伯克希尔远远不是坚持固有的“护城河”,而是根据经济形势的变化,不断扩展。

而且,这种进化能力在投资大师中极为罕见。往回看,许多同时代的优秀价值投资者,因为固守传统的估值方法而落后于时代,最终落伍,甚至被时代所淘汰。

而也只有巴菲特通过持续学习,不断地适应这个时代,能顾在不断变化的经济环境中,“永立潮头”,保持长达七十年的卓越表现。

显然,现在的伯克希尔还没有做到如柏基投资(Baillie Gifford)一样如此追求“破坏性科技革命”。

但从另外一个角度而言,伯克希尔也不需要这样。因为所有产业,都有从快速发展到相对成熟的那一天。

而阿贝尔只要能够继续传承巴菲特不断向新时代学习和进化的投资方法,带领伯克希尔不紧不慢的明确这些方向,让自己“看得懂”。后面依然有非常长的发展时间以及收益的机会。

这也巴菲特留给我们的宝贵遗产,不仅是投资的智慧,更是智慧的进化与传承。

精彩评论