特斯拉再次成为华尔街关注焦点,股价在3月25日飙升12%,3月26日继续拉升3.5%,一周之内已经反弹了26%。要知道,受各种负面消息影响,特斯拉已经连跌2个月,股价被腰斩。

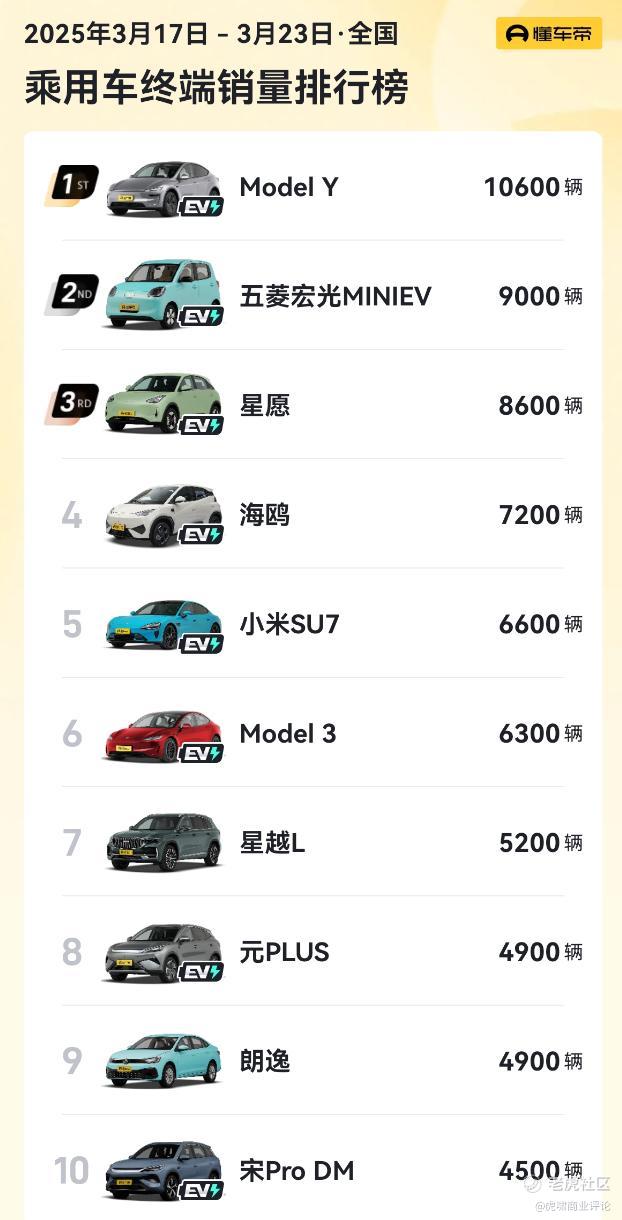

究竟是什么神秘力量逆转了特斯拉的颓势?分析师们纷纷将目光投向东方,因为特斯拉在中国市场连续三周销量攀升,在3月17日~23日这一周,焕新Model Y单周订单达到1.74万辆,之前两周的数据分别是1.53万辆和1.38万辆。在懂车排行榜上,新版Model Y自开售以来已经力压小米su7、比亚迪元等强劲对手,连续两周成为单车的中国销量冠军。这一戏剧性的逆转不禁让人思考:特斯拉是否再次在中国市场找到了救赎?

全球市场的冰火两重天

在之前的几个月里,特斯拉的全球销量遭到了前所未有的断崖式下跌,这和马斯克深度参与特朗普政局让特斯拉深陷政治漩涡有密切关联,也和特斯拉全球工厂为了上线焕新Model Y进行升级而导致产量暴跌有关。总而言之,结果是特斯拉全球业务正面临剧烈分化,欧洲市场2月销量继续保持断崖式下跌,北美市场同样告急,2月销量同比减少5%,连续四个月负增长,虽然美国已将袭击特斯拉汽车和4S点定性为恐怖袭击,但抗议带来的袭击依然还在继续。然而,在中国市场,特斯拉却上演了绝地反击,连续两周销量增长,Model Y重登销冠宝座,特斯拉在豪华车市场的占有率突破40%。这一“东升西降”的格局,与2020年上海工厂力挽狂澜的历史惊人相似。

中国战略的精准破局

毫无疑问,马斯克在中国有一个能力很强的执行团队,也有一帮热爱他产品的拥趸,这两者合力促成了特斯拉的在逆境中的突围,也让特斯拉在中国市场获得了三重精准预判:

1、错位竞争策略:在国产新能源品牌深陷价格战时,特斯拉反其道而行,将焕新Model Y长续航版涨价1万元,成功塑造了"越涨越值"的消费心理,与国产车企形成鲜明区隔。

2、本土化技术迭代:标配AI 4智能驾驶硬件的焕新Model Y,通过持续OTA升级营造"常用常新"的科技体验,精准击中中国消费者对智能化的期待。

3、金融杠杆创新:针对后驱版车型推出3年0息、5年超低息贷款方案,将月供压至3808元,用金融工具降低购车门槛,既保全品牌调性又扩大客群覆盖面。

中国汽车市场的竞争激烈程度是全世界激烈的,比亚迪、华为、小米、吉利、理想、小鹏这些对手的实力,相比比丰田、大众这些欧美市场选手只强不弱,它们的产品和价格都极具竞争力,对特斯拉主打的两款车型都形成了巨大的威胁,特斯拉能在中国市场保住基本盘,无疑对欧美市场和正在开拓的印度市场都有示范效应。

马斯克的"双城"博弈

在华盛顿与上海的战略天平上,特斯拉正进行着精妙的平衡术。马斯克的个人角色定位虽导致品牌光环褪色,但SpaceX持续不断的成功,验证了马斯克吹的牛大部分可以履约,也意外强化了其"科技狂人"的IP价值。另外马斯克到目前为止也保持着对中国的尊重和善意,刻意规避涉足一些双边的敏感事件,这种个人品牌与地缘的微妙共振,也让他在中国市场呈现出比较好的张力。

尽管马斯克的口碑在中国也出现了明显的两极分化,中国消费者对马斯克的态度呈现强烈的分裂状态:既有因其立场流失的"信仰粉",也有折服于技术实力的"理性派"。这种矛盾性恰恰解释了为何在欧美市场崩塌时,中国仍能贡献稳定销量,这里的消费者,或许更看重的是其产品本身的技术叙事,而非其他情感叙事。

隐忧下的生存哲学

但这些平衡感也是阶段性的,特斯拉在中国的表面繁荣,也无法掩盖比较深层的难题。比如对比比亚迪整体上32.28万辆的2月销量,特斯拉3.07万辆的成绩单仍显单薄,而且这种差距在越拉越大。更严峻的是,DeepSeek的崛起和汽车配套产业的发达,让比亚迪、华为、小米等中国品牌在智能驾驶、电控系统等领域已实现技术平权,特斯拉和中国对手之间事实上已经没有代差,Model Y的溢价空间正被持续挤压。

当然特斯拉中国团队的应对之策,暂时看也能稳住局面:比如通过涨价筛选高净值用户,用服务网络优势构建护城河。另外通过全国310座充电站、700多个服务中心构筑的基础设施壁垒,努力转化为存量市场的竞争筹码。这种从"产品驱动"向"生态驱动"的转型,或许是特斯拉中国团队的东方智慧体现。

未来战局的胜负手

今年是特斯拉汽车在中国的关键节点,当马斯克宣称将推出20万元以下新车型时,中国市场或再次成为试验田。但面对小米SU7月销2.36万辆、小鹏MONA M03首月破万的冲击,特斯拉需要的不只是价格下探,更是对中国用户需求的深度重构。

历史总在轮回中书写新篇。从上海超级工厂的"及时雨",到如今销量逆势回暖,特斯拉的"中国依赖症"愈发明显。但这次救赎能否持续,取决于马斯克能否真正读懂这个瞬息万变的市场,水能载舟亦能覆舟,在这里,没有永恒的王者,只有永恒的颠覆,处理不好几个关键问题,中国市场一样会成为特斯拉的滑铁卢。

精彩评论