首先我想感谢大家对上一篇文章的喜爱,这对于我来说意义重大,在我写经济,尤其是黄金和铜的时候,这是我的爱好但不是我的追求。但对于历史,政治和哲学的研究,不仅是我的爱好,更是我的追求。除了自己的兴趣使然之外。我一直觉得人活在世界上,总难免面对两种危机,一种是现实生活中的生存问题,明天下锅的米在哪里?一种是精神世界的存在问题,我为什么要找明天下锅的米?我们很难说哪一种问题更严重,但人类的先贤们往往会同时应对这两个问题。我也希望像他们那样,把自己有限的生命,融入到人类追求自由,追求解放和进步的无限事业中。

红军的物质生活如此菲薄,战斗如此频繁,仍能维持不敝,除党的作用外,就是靠实行军队内的民主主义。官长不打士兵,官兵待遇平等,士兵有开会说话的自由,废除烦琐的礼节,经济公开。士兵管理伙食,仍能从每日五分的油盐柴菜钱中节余一点作零用,名曰“伙食尾子”,每人每日约得六七十文。这些办法,士兵很满意。尤其是新来的俘虏兵,他们感觉国民党军队和我们军队是两个世界。他们虽然感觉红军的物质生活不如白军,但是精神得到了解放。同样一个兵,昨天在敌军不勇敢,今天在红军很勇敢,就是民主主义的影响。

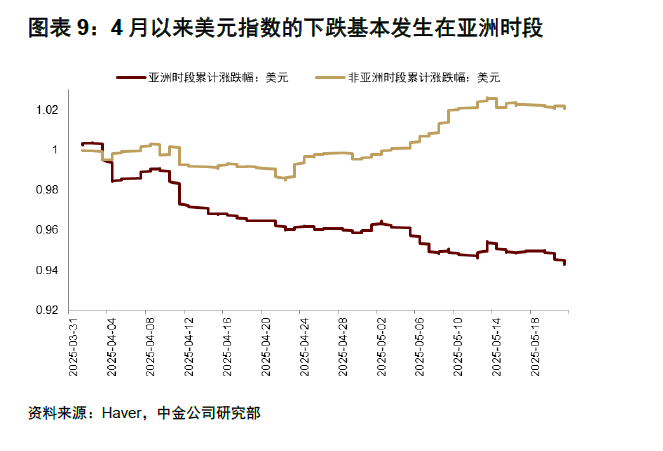

我们当下最简单直接的宏观核心矛盾,就是越来越多的国家开始走上了财政扩张的道路,这让我们今天的投资世界和过去极为不同,简单来说

- 当一个国家一年向经济注入超过5%GDP的赤字的时候,一定要说他的名义增长会走低,是有风险的

- 但硬币的另一面,是这种财政赤字带来的不可持续,无论体现在金融市场的债券上,还是经济的通胀上。

这也是之前说,明年5月鲍威尔的任期就到期,在目前美国的环境下,下一个联储更“听话”是一个基本假设,在财政扩张+货币至少不会收紧的预期下,去中期看空美国的名义GDP是没有太多基础的。但这种组合对美元,美债,对通胀预期的影响,都在短期会带来一些不确定性。

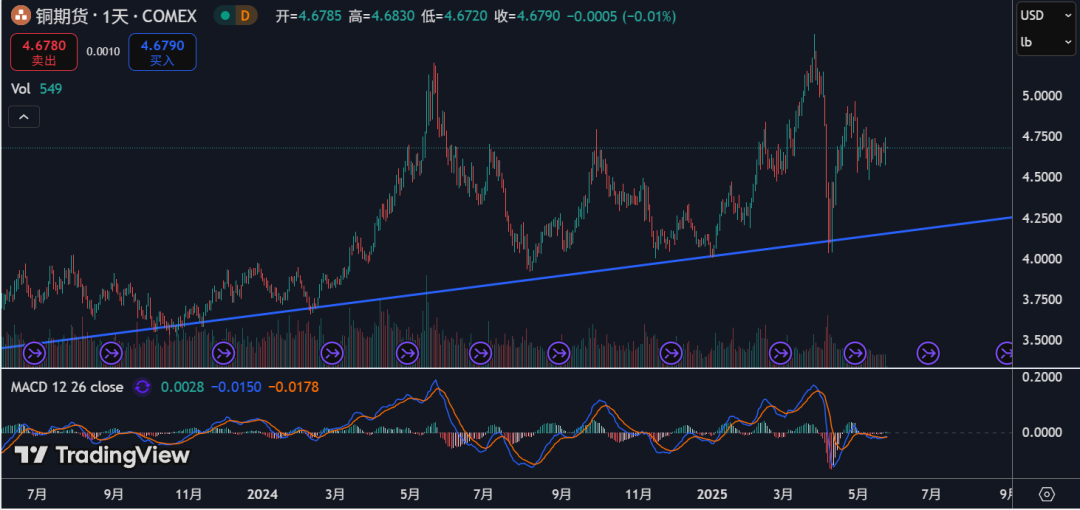

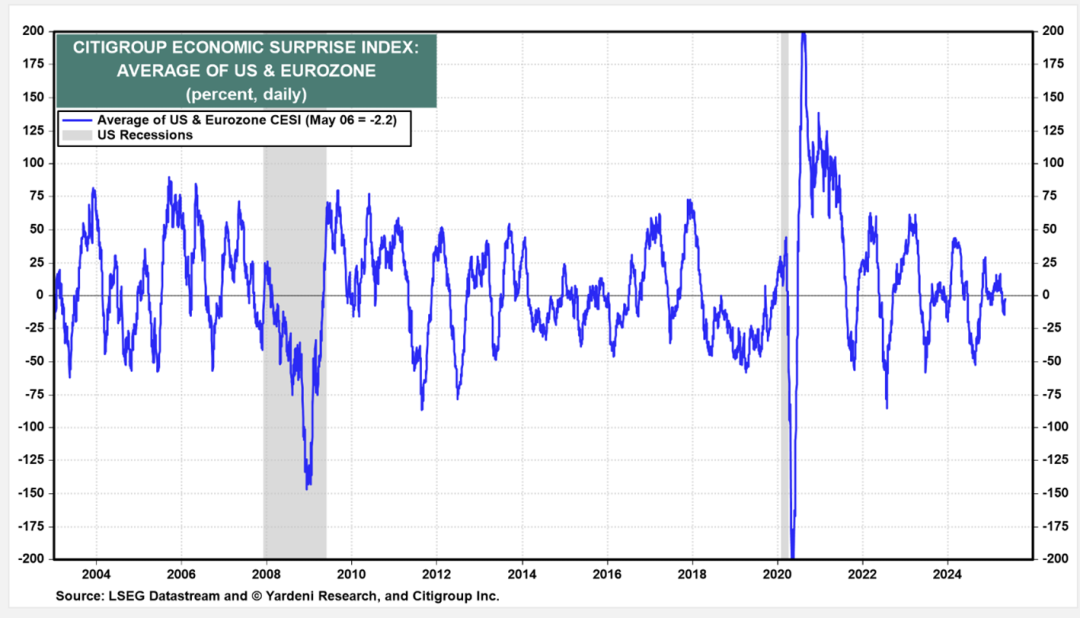

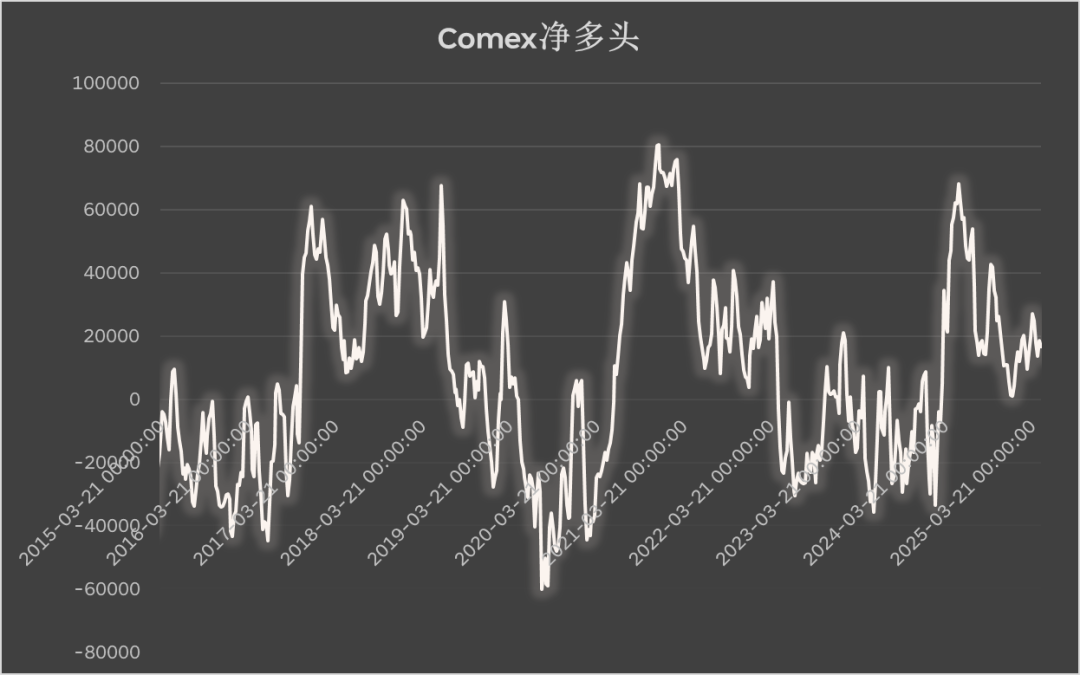

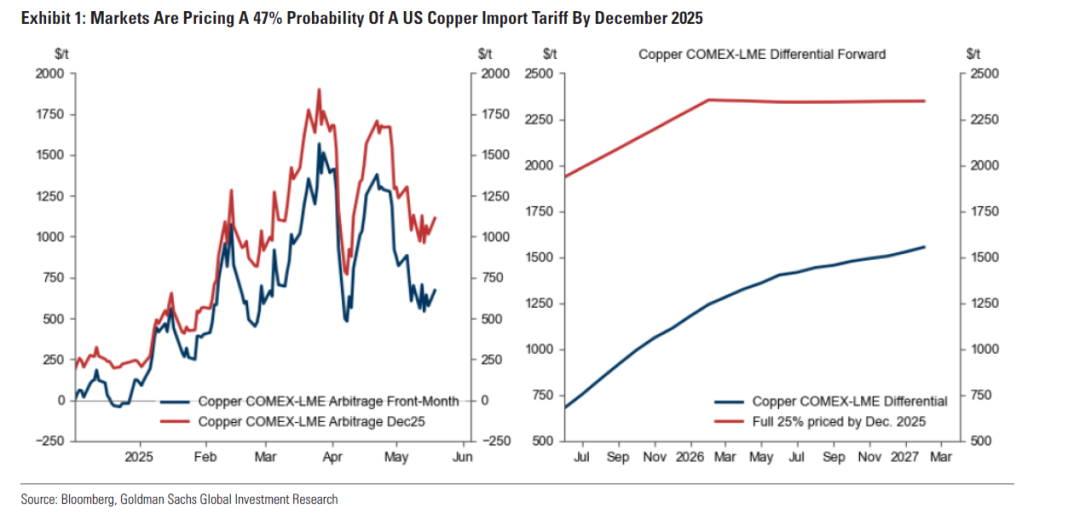

所以就我自己比较关心的品种来说,无论是黄金和铜,短期都在一个中不溜秋的位置

这种中不溜秋,不仅仅是价格,也包括持仓,也包括经济预期,甚至包括关税的预期....可能到了夏天假期大家都懒得多想了吧

并且考虑到经济叙事逻辑完全被关税左右,而市场的风险则更多集中在债市

我看到了很多人讨论的,日本通胀+缩减QE之后的风险和日本投资者抛售美债的可能。我觉得都很有逻辑,但这毕竟不是我熟悉的世界,我就懒得多写了。

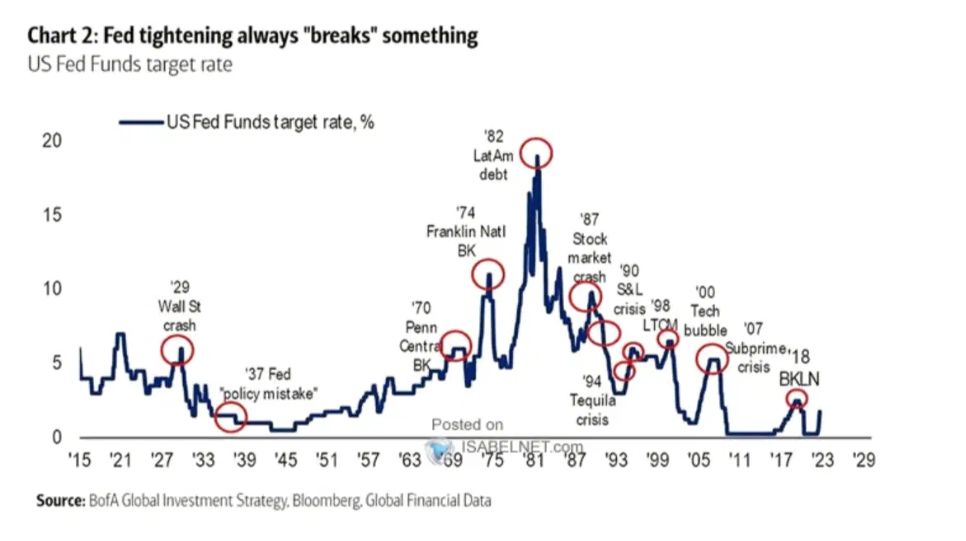

今天想说的是另一个更基本的问题,之前都有一种说法,叫做Fed Hike always breaks sth

意思是,联储加息总会带来一些市场的波动,在一些比较糟糕的时候,会带来市场泡沫的破裂。

除了这句话之外,德银之前的一个研究说,联储加息的时候更容易比市场鹰派,降息的时候更容易比市场鸽派。这两句话是我一直记得并且觉得始终有用的两个看法。

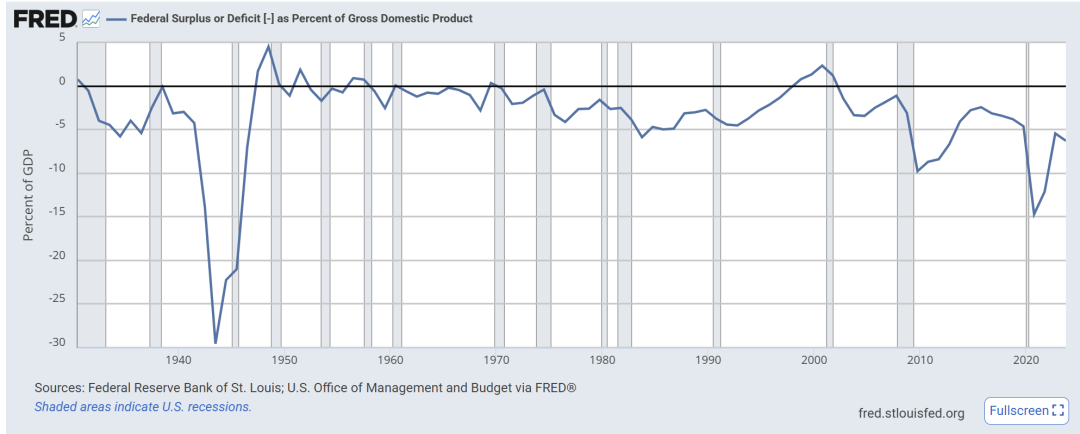

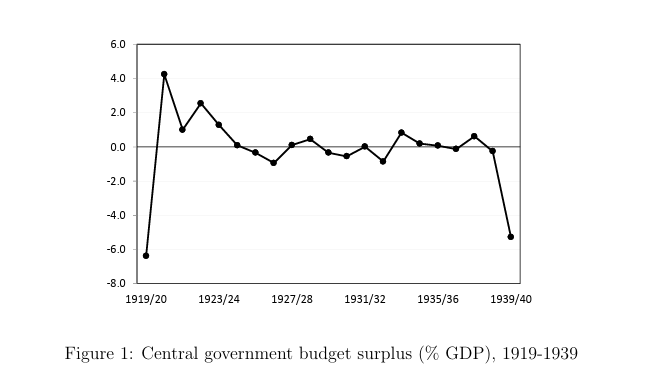

在之前有一次会议上,当时有另一位嘉宾也用了上面这张图举例,当时我想到接下来要发生什么就乐了,也是这篇文章的标题。我当时下一个发言,而我的PPT更多是关于通胀,但里面有一页提到了美国财政,我当时的标题是,US can only get fiscal surplus after they win a war.

美国过去100年,两次比较明显的财政盈余,一次是他们打赢了二战,一次是他们打赢了冷战。当然,那次的主题并不是财政,我用这个图是想说明地缘政治是财政的一个不可忽视影响因素,不管你的预算做得再好,战争带来的emergency funding request都是预算外并且不得不支出的。

当然今天我有机会把这两张图放在一起。我想对比的是1930,1940年代和1970,1980年代。在地缘政治和历史的研究里面,由于数据点的稀少,很多时候只能用2-3个历史经验,去做一个未来判断。如果你仔细想想会发现这是一个非常狂野的事情,很多你知道的著名地缘政治报告,都不是精密科学,而当政治领袖做出判断的时候,会加上更多的个人情绪。

30-40和70-80年对于美国来说,都包括了地缘政治冲突的加剧和放缓,在地缘政治加剧的初期,他们都扩张财政,在地缘政治缓和的后期,他们都收缩财政。这并不难理解。

在利率方面,1930年-1940年代的联储在罗斯福治理下的美国没有太多的自主性,更多就是为战争融资。其实美国加入二战后的1940年代早期,通胀就开始走高,但联储依然控制了利率。当然这无可厚非,在人类最大的战争中,财政货币纪律远不是最值得关心的问题。

而在1970-1980年代,当中央银行制度更加完善,同时冷战烈度也没有热战那么激烈的时候,我们可以看到更清晰的

在1975年赫尔辛基条约和1982-1984年安德罗波夫和契尔年科相继去世之前,美国赤字扩张,通胀走高,联储加息。在后续地缘政治缓和之后,赤字收缩,通胀走低,联储降息。

这是从经济上的对比,我相信足够让大家有所思,但其实在地缘政治的研究里面,这是一个更有趣的对比。

如果说二战为什么打赢,美国人是做了很深入和细致的研究的,甚至有些时候我觉得过度研究了,例如之前在博客里面提到的麦克纳马拉把那些过于细致的研究放在了越战里面,然后发现自己20岁的经历,和自己40岁的经历对不上,然后在自己60岁的时候颠覆了自己40岁的想法。

但冷战为什么打赢,美国的研究其实一直没有太清晰,这点我觉得一点也不奇怪,因为如果你去读很多苏联人写的回忆录,或者他们自己的文章,他们也很难说清楚戈尔巴乔夫和叶利钦的权力逆转到底是发生在1989年还是更早,在亚洲的加盟共和国和在欧洲的加盟共和国对苏联的感情也是迥异的。所以美国在冷战的总结中最后汇总了几点。这里我想说明一下,我不是说这些结论是错的,我只是说这些结论其实包括了很多偶然性

第一种是经济看法,认为1975年之后苏联经济无以为继,这确实没有错,之前我记得写过一个知乎,叫做当苏联不再扩张自己的影响力的时候,赫尔辛基条约看起来是一个公平的共治的设想,但对于美国和苏联两种不同的意识形态,它的意义是不同的。美国的现代性体现并不在政治上。继而在经济上逐渐步履蹒跚,之前积累的轻重工业发展不均衡开始爆发。

第二种是文化看法,无论是福山的历史终结,还是前一段时间过世的约瑟夫奈提出的软实力理论。

第三种则是认为苏联内部的高层矛盾导致他们自毁长城。

这些看法很多都是1990年代提出的,很多在三十年之后换了一个对象又被提出来。这一点也不奇怪,因为我觉得美国其实一直没有完全一个结论就是他们到底是如何赢下冷战的,或者苏联解体到底是一个必然还是很多偶然的结合。另一点则在于,1990年之后美国马放南山,很多地缘政治的研究,其实还是那群人,只不过他们老了30岁而已。

所以站在当下,我觉得两个值得思考的问题,第一个是,当美国和很多工业国开始扩张赤字,这事情1930-1940发生过,1970-1980发生过,当下更应该对比哪一个?

第二个问题其实更关键,它其实不是一个问题,而是不管是1930-1940,还是1970-1980,在可预见的未来10-20年里面,我们都有可能经历一个地缘政治的剧变,而大家真的准备好了,或者有所准备么?

就像开头说的,在这种世界变化的环境中,我衷心希望能够在精神和物质世界上安抚和解决大家的痛苦和不安,把自己有限的生命,融入到人类追求自由,追求解放和进步的无限事业中。我也相信,随着时间推移,会有越来越多的朋友会发现,这是我们在这个年代,它一方面固然是一个看起来崇高的追求,但另一方面,它也很简单,是一个追求内心安宁的方法。

精彩评论