开始本文之前,我大胆地先说几个观点结论(本文亦为公众号“品牌K哥”商业预测文章,接受时间考验本文观点的正确性):

1.在中国范围内,雷军作为企业家、小米作为品牌仍然属于优秀,产品可圈可点也非常多,个人角度,我也挺欣赏雷军和小米产品,产品漂亮又有创新点,如果小米愿意正视问题,还会是中国金字塔尖的公司,消费者应该抱有呵护督促的心态,只是如果雷军、小米还是放任这样的风评发展(雷军、小米可能还是认为这样的风评是黑粉所致),小米将会有大麻烦!

2.大家说雷军、小米营销很擅长,我非常不认同,我要说的是,雷军、小米实际上做了不少创新,但是面对质疑缺乏专业应对,现阶段在消费者倾听,品牌形象打造,危机公关应对方面雷军、小米公司水平不高,操作手法甚至现在越来越危险!

3.在中国,企业家不站在消费者角度思考问题,遇到公关危机,缺乏真诚和专业,绝对不是个案,企业家很少接受过专业培训,或者有真正专业的品牌、公关公司协力,小米雷军是,西贝贾国龙、娃哈哈宗馥莉等更是!

4.小米公司的自身营销团队、广告公司非常有问题,夸张、碰瓷“违反”广告法的内容比比皆是,从小米17发布会、小米汽车宣传智能驾驶已经反映出非常大的问题,雷军沿袭一贯的自我感动口水化的营销风格可能已经形成,但消费者对你的要求是变化的!

5.企业、产品有问题是常态,企业家谁能真正醒悟、明白,谁能一直站在消费者角度解决问题,谁才是最后真正的赢家!一个品牌绝对不可以一棍子打死,改了缺点就是好上加好,小米的创新仍然是优秀在线,可参看我们之前的文章。

如果雷军倒了,小米倒了......

小米互联网造车之下SU7卖爆是雷军营销好?那你肤浅了!

作为长期追踪中国消费品牌发展的观察者,我亲历了小米从“为发烧而生” 的全民追捧,到小米 17 上市后股价暴跌 8%、全网充斥 “绿化带战车” 嘲讽的尴尬转折。雷军曾用 “与用户做朋友” 的社群理念,缔造了中国企业私域运营的神话;如今却陷入 “被黑最惨” 的舆论漩涡。这背后绝非偶然,而是小米在战略升级中背离用户视角的必然结果。用 “成也萧何,败也萧何” 来形容再贴切不过 —— 当年成就小米的用户思维,如今正被自我中心的经营逻辑吞噬。

你几乎随便找一个社交媒体场合,都能看到很多批评

01风评崩塌现场:从米粉狂欢到全网群嘲的裂变

小米的口碑滑坡不是瞬间爆发的危机,而是手机与汽车两大核心业务负面情绪长期累积后的总爆发。小米 17 的上市争议,不过是压垮信任骆驼的最后一根稻草。

手机业务:高端化中的信任透支与营销翻车

小米的高端化转型本来就值得探讨,且转型过程中却用错了方法论,陷入“参数狂欢” 与 “话术陷阱” 的双重困境。小米 17 系列跳过 “16” 直接命名的操作,从发布前就点燃舆论场,网友调侃 “为了对标 iPhone 17,连‘16’这个吉利数字都弃了”,更有人隔空喊话雷军 “干脆一步到位叫小米 18”。这种命名争议本可通过真诚沟通化解,但雷军在会后采访中却直言 “小米 17 的产品力已超越 iPhone 17”,这种 “碰瓷式表态” 反而激化了矛盾。

更致命的是营销话术的“套路化”。小米 17 宣传海报中 “地表最强影像” 的标语旁,用小字标注 “是远期产品目标”,这种 “大字吸睛、小字免责” 的玩法彻底激怒了消费者。有老米粉在论坛吐槽:“当年小米 2S 的‘永远相信美好的事情即将发生’是承诺,现在的‘远期目标’是敷衍。” 第三方评测显示,小米 17 的 “AI 影像算法” 在复杂光线环境下出现严重涂抹感,而营销团队却仍在微博晒出实验室环境下的渲染图应对质疑。当消费者为 4999 元的售价付费时,期待的是 “到手即完美” 的体验,而非 “未来可期待” 的画饼。

产品体验与定价的失衡进一步加剧了不满。网友评论呈现鲜明两极:有人认可“4499 元能买到 7000mAh 电池太香”,也有人质疑 “Pro 版贵 500 元却无本质升级”。这种分化背后,是小米高端化的核心矛盾 —— 只学了高端品牌的定价,却没建立起对应的价值感知。雷军强调的 “500 亿造芯计划” 虽彰显决心,却难改消费者对 “参数堆砌而非创新突破” 的认知,最终导致舆论场的批评声盖过了少数认可的声音。

广告

双生之绝爱倾城

都市/家庭 81集

汽车业务:安全争议下的标签异化与危机应对失当

如果说手机业务的争议是“信任透支”,汽车业务的危机则是 “生死考验”。小米 SU7 自上市以来,因多起碰撞事故被戏称为 “绿化带战神”,这个标签背后是用户对安全性能的深度焦虑。2025 年 3 月安徽德上高速事故中,SU7 以 97km/h 时速撞击水泥桩后爆燃,3 人死亡的悲剧暴露了致命短板:宣称的 “14 层电池防护” 未能抵御冲击,AEB 系统对隔离带等 “非白名单” 障碍物无响应,应急车门拉手因设计隐蔽导致逃生困难。

更糟糕的是危机应对的冷漠。事故初期,家属发布的质疑视频被限流删除,小米官方仅以“符合安全标准” 草草回应。遇难者母亲在社交平台控诉:“事故发生四天,小米没有一个人主动联系我们,所谓的专项工作组只是个摆设。” 这种 “捂盖子” 的操作,让 “技术激进漠视安全” 的负面认知迅速扩散。当纸扎版 SU7 在清明节热销,Z 世代用 “阴间车神” 的梗进行反讽时,小米的科技光环已彻底沦为笑柄。

2025 年 5 月爆发的小米 SU7 Ultra 退车事件,更让信任危机雪上加霜。车主维权群从 30 余人迅速扩展至 300 人,“被割韭菜” 成为高频词,集体诉讼、线下抗议等行动形成强大舆论压力。而小米的应对仍是 “法务先行”—— 法务部公布打击黑公关进展,称已对 92 个恶意侵权账号提起民事诉讼,却对车主的核心诉求避而不谈。这种 “解决提出问题的人而非问题本身” 的做法,让 “小米法务部” 成为新的嘲讽标签。

社群裂变:从“共创者” 到 “黑粉” 的转身

最让我们唏嘘的是米粉社群的崩塌。当年小米论坛里,雷军每天泡在社区与用户彻夜交流,MIUI 的 “老人模式”“长截图功能” 均源自粉丝建议。那时的米粉是品牌的 “共创者”,是口碑传播的 “自来水”。但如今的米粉论坛已成 “一言堂”—— 有用户反馈 SU7 交付延迟,帖子 10 分钟内被删除,还收到 “恶意抹黑” 的警告。SU7 退车事件爆发后,小米社区数据显示,米粉活跃度下降 67%,大量老用户在签名栏改成 “脱粉保平安”。

这种社群生态的恶化,本质是小米对用户关系的认知错位。过去小米把用户当“朋友”,现在把用户当 “流量”;过去倾听建议,现在管控言论。2017 年小米 6 因质量问题引发信任危机后,用户忠诚度从 22.3% 骤降至 16.4%,而如今的社群崩塌规模,比当年更为惨烈。当老米粉感慨 “再也回不去当年一起刷 MIUI 的日子” 时,小米失去的不仅是用户,更是品牌最珍贵的情感资产。

02根源深挖:小米背离用户视角的三重缺失

小米风评的崩塌,不是单一环节的失误,而是从战略到执行、从团队到创始人的系统性堕落。“用户中心” 的理念被 “自我中心” 取代,最终导致了今天的困局。

战略错位:高端化与用户认知的撕裂

小米的战略升级陷入了“伪高端” 陷阱。当小米将手机售价提至 5000 元以上、汽车定价突破 30 万元时,消费者的评价体系已从 “性价比标尺” 切换为 “绝对值标尺”—— 他们会用苹果的品控、特斯拉的安全标准来审视小米,而小米的创新却停留在 “微差异化” 层面。

雷军在发布会上动辄“对标苹果”“超越特斯拉”,如果小米是另一个物种级产品也就罢了,但实际产品只是在现有框架内做改良:小米 17 的影像系统未突破传感器物理极限,SU7 的智驾算法仍落后于特斯拉 FSD。这种 “碰瓷式营销” 只会暴露创新短板,让消费者产生 “心比天高,力不足” 的负面认知。高端化的核心是创造用户未被满足的需求,而非在竞争对手的赛道上 “比参数”,小米显然搞错了方向。

战略摇摆更让用户无所适从。小米一会儿强调“高端化是唯一出路”,一会儿又推出低价入门机型;一会儿宣称 “汽车业务 all in”,一会儿又缩减研发投入。这种矛盾的战略传递给市场的信号是 “迷茫”,消费者不知道小米究竟想成为什么样的品牌,自然难以建立稳定的信任。

营销失效:十年不变的套路与公关灾难

用户的愤怒,很大程度上源于对小米营销公关团队的失望。坦白说,这个团队如今“几乎没有一个真正能打的”—— 老是在消耗创始人IP,找不到第二个真正懂消费者的核心成员。剩下的要么是沉迷“跑分比拼” 的技术派,要么是擅长 “与对手互怼” 的情绪化选手。

营销思维的僵化是核心症结。小米仍在沿用十年前的“参数轰炸 + 创始人演讲” 模式,试图通过 “自我感动” 的叙事打动现在的消费者。雷军在发布会上动情讲述 “研发团队熬夜攻关” 的故事,却没意识到现在的用户更关心 “这个功能能解决我什么问题”。更令人反感的是夸张话术的滥用,从 “地表最强” 到 “超越苹果”,这些缺乏支撑的宣传不仅违反广告法风险,更消耗着品牌仅剩的信任。

公关团队的“灭火能力” 更是糟糕透顶。SU7 事故后,团队第一反应是删除负面言论,而非安抚家属、公开调查细节;小米 17 的 “小字标注” 争议爆发后,负责人不去回应用户关心的诚信问题,反而在社交平台与竞品粉丝争论 “谁的芯片更强”。这种 “避重就轻” 的应对方式,只会让小争议演变成大危机。对比 2016 年小米 YU7 抄袭争议的应对 —— 当时团队公开设计手稿,邀请米粉参与 “设计溯源”,甚至组织投票调整外观细节,最终化危机为转机,如今的团队早已失去这种 “用户视角”。

认知偏差:创始人的“自我感动” 与责任回避

最核心的问题,出在雷军的认知错位上。在小米 17 发布会上,他动情表示:“我每天工作 16 小时,被黑得最惨,却从未放弃对用户的初心。” 这番话暴露了致命误区:用户关心的不是 “你多辛苦”,而是 “你的产品能不能解决我的问题”;用户的批评不是 “黑”,而是 “期待未被满足的失望”。

这种“自我感动” 正在成为企业发展的障碍。当雷军将舆论批评归咎于 “被黑”,将自己置于 “受害者” 位置时,就失去了正视问题的能力。团队看不到小米 17 的宣传话术有多敷衍,看不到 SU7 的安全隐患有多致命,看不到米粉的失望有多深切。更可怕的是责任回避的态度,面对 “绿化带战车” 的嘲讽,不反思产品安全问题,反而让法务部起诉维权;

这种认知偏差在中国企业界并非个例。西贝创始人贾国龙面对罗永浩的质疑,第一反应是“赌上全部生意打官司”,而非反思预制菜正视与性价比问题;娃哈哈宗馥莉无视“娃哈哈” 的国民情感,执意推出 “娃小宗” 替代品牌,本质都是将 “个人意志” 凌驾于用户需求之上。

03行业镜鉴:西贝与娃哈哈的重蹈覆辙

小米的困境不是孤例,而是中国企业在规模扩张中容易陷入的“成功陷阱”。西贝的预制菜争议、娃哈哈的品牌改名风波,都以惨痛的教训印证了 “脱离用户视角必死” 的商业铁律。

西贝:用“对抗” 替代 “沟通” 的公关灾难

西贝曾以“闭着眼睛点,道道都好吃” 的用户洞察成为餐饮标杆,但 2025 年的预制菜风波彻底摧毁了这份信任。当罗永浩吐槽 “西贝贵且用预制菜” 时,贾国龙的回应充满攻击性:“不懂餐饮的外行少指手画脚”,甚至推出 “罗永浩套餐” 进行嘲讽。

这种情绪化应对将小争议推向大危机。为自证清白,西贝仓促开放后厨,却被曝光使用 24 个月保质期的冷冻西蓝花、转基因大豆油,甚至存在厨师无证上岗等问题。这场本想 “以透明换信任” 的行动,反而坐实了消费者的疑虑。西贝的失败在于:它用 “行业标准” 辩解,却忽视了消费者 “花 150 元该吃现做菜” 的核心诉求;用 “硬刚批评者” 转移注意力,却放弃了与用户真诚沟通的机会。

贾国龙的心态与雷军如出一辙—— 都认为自己 “被冤枉”,都把批评者当成 “敌人”,却不愿反思自身问题。西贝的市值在风波后蒸发 30 亿,门店客流量下降 40%,这个教训足以让所有企业警醒:面对消费者质疑,当成敌人对抗只会起到反向效果,沟通才是唯一出路。

娃哈哈:用“个人 IP” 绑架 “国民品牌” 的冒险

娃哈哈的危机则源于对品牌资产的无知与傲慢。宗馥莉试图用“娃小宗” 替代 “娃哈哈” 的决策,在我看来是 “自杀式操作”——“娃哈哈” 三个字承载的是 38 年的国民记忆,AD 钙奶、营养快线早已成为 “童年符号”,而 “娃小宗” 的个人化标签,彻底割裂了品牌与用户的情感联结。

更讽刺的是,她自己自我人设打造的Kelly One 失败早已敲响警钟。2019 年宗馥莉推出的这款高端饮品,主打 “网红联名”“高颜值包装”,却因 15-30 元的定价脱离大众需求,最终线下渠道全面撤柜。这次失败本应让她意识到 “脱离用户的创新没有意义”,但她反而变本加厉,试图用个人意志改写国民品牌的命运。据接近娃哈哈的人士透露,宗馥莉为 “娃小宗” 定下 300 亿年销售目标,这几乎是娃哈哈现有规模的八成,这种不切实际的目标背后,是对消费者需求的彻底漠视。

04破局之道:回归用户视角的三大核心动作

小米、西贝、娃哈哈的困境,解决方案其实并不复杂—— 只要放下 “自我中心”,重新站在用户角度思考,就能重建信任。结合多年观察,我认为小米要破局,必须做好三件事。

正视问题:从“回避批评” 到 “主动解题”

破局的第一步,是建立“用户问题清单” 制度,把批评当 “产品说明书”,而不是 “攻击信”。具体要做到三点:

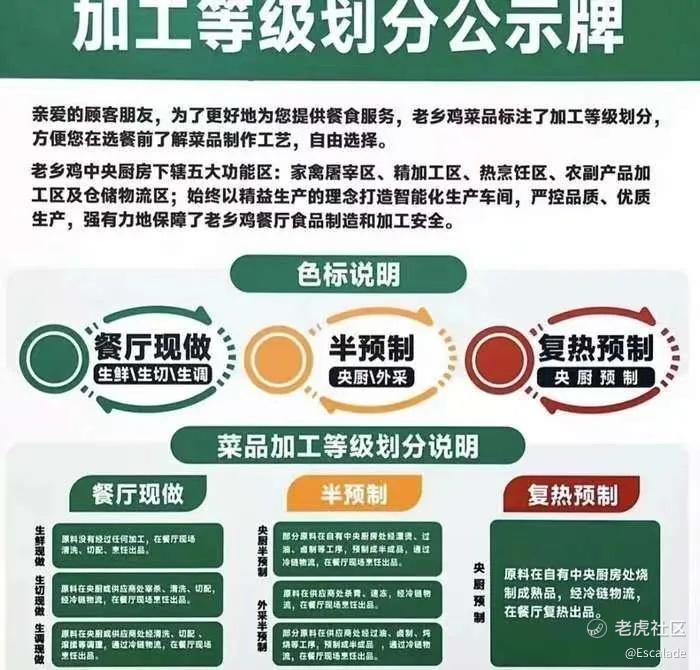

透明化危机应对:SU7 安全问题应成立独立调查组,定期向公众披露电池防护、智驾算法的优化进度,用数据消解焦虑。对于小米 17 的 “小字宣传”,应立即停用此类话术,公开道歉并给出补偿方案(如系统升级承诺、老用户权益升级)。安全问题容不得半点含糊,只有公开透明才能重建信任,这点,可以学学老乡鸡如何应对预制菜问题:

建立反馈闭环:恢复小米论坛的“用户之声” 专区,由雷军每周亲自回复 10 条核心反馈,当年小米 2S 时代的 “开发版迭代机制” 值得重启,让用户参与产品优化的全流程。比如 SU7 的车门设计问题,完全可以邀请车主参与改良方案讨论,这种 “共创” 模式既能解决实际问题,又能重建情感连接。

区分“黑粉” 与 “真问题”:法务部的角色应从 “删帖维权” 转向 “合规监督”,成立专门的 “用户情绪疏导小组”,对合理批评及时响应,对恶意攻击依法处理。小米法务部 2025 年起诉 92 个侵权账号的行动本身无可厚非,但更应区分 “恶意造谣” 与 “合理吐槽”。小米需要明白,不是所有批评都是 “黑”,很多时候是爱之深责之切。

重构团队:从“流量思维” 到 “用户思维”

小米亟需打造一支“懂用户、会沟通” 的专业团队和第三方品牌策划、公关公司,替代现在的“互怼型” 营销公关体系。具体可从三方面入手:

管理层换血:引进具备用户研究背景的高管,替代现有的技术派营销负责人。参考**“消费者洞察部” 的架构,组建跨产品、跨部门的用户研究中心,每款新品上市前必须通过 “千人大规模实测”,确保宣传与体验一致。比如小米 17 的影像功能,若提前经过真实场景测试,就不会出现 “实验室数据与实际体验脱节” 的问题。

公关体系升级:建立“2 小时响应、24 小时解决方案” 的危机处理机制。SU7 事故中,小米若能第一时间慰问家属、公开事故数据,舆论风向或许会完全不同。可借鉴巴奴火锅 “后厨直播” 的透明化做法,定期公开手机品控流程、汽车安全测试细节,用常态化透明建立长期信任。同时,对公关团队进行 “用户共情” 培训,杜绝 “怼人式回应”“甩锅式声明”。

社群运营回归本质:取消论坛的“敏感词屏蔽” 制度,邀请老米粉担任 “社群监督员”,赋予其内容审核权。恢复 “小米粉丝感恩趴” 等线下活动,让雷军与用户的交流从 “发布会演讲” 变回 “圆桌对话”。当年米粉为小米贡献了无数创意,现在只要给予尊重与空间,他们依然能成为品牌的 “守护者”。2016 年小米通过社群化解 YU7 抄袭争议的案例证明,社群的力量从来都在,只是被现在的管理模式压制了。

创始人修为:从“自我感动” 到 “用户共情”

雷军的认知升级,是小米破局的关键。企业家必须明白:“创业艰辛不是忽视用户的借口,个人努力不能替代用户需求。” 具体要做到三点:

放下“对标执念”:高端化的核心是创造独特价值,而非“打败苹果特斯拉”。小米可聚焦 “人车家全生态” 的差异化优势,比如强化手机与汽车的跨设备协同体验,这才是用户真正需要的创新。雷军在发布会上应少谈 “超越对手”,多讲 “解决了用户什么痛点”,用真实的价值主张替代空洞的口号。

用行动替代“眼泪”:与其在发布会上强调 “工作 16 小时”,不如展示 “为解决用户问题优化 100 次算法” 的细节。贾国龙若能在预制菜风波后,立即推出 “现做菜品比例公示” 制度,而非硬刚罗永浩,西贝的信任危机本可避免。雷军需要用实际行动证明 “用户至上”—— 比如亲自参与 SU7 安全优化会议,公开回应米粉的每一个核心质疑,这些行动比十场演讲都更有说服力。

敬畏品牌资产:雷军应明确“小米” 的品牌核心是 “用户信任”,而非个人 IP。宗馥莉的 “娃小宗” 计划已被市场预判为失败,小米更应警惕 “个人意志绑架品牌” 的风险,所有决策都需经过 “用户接受度测试”。当年雷军说 “和用户做朋友”,现在需要用行动践行这句话 —— 朋友之间需要真诚、尊重与沟通,品牌与用户的关系亦是如此。

精彩评论