导读:

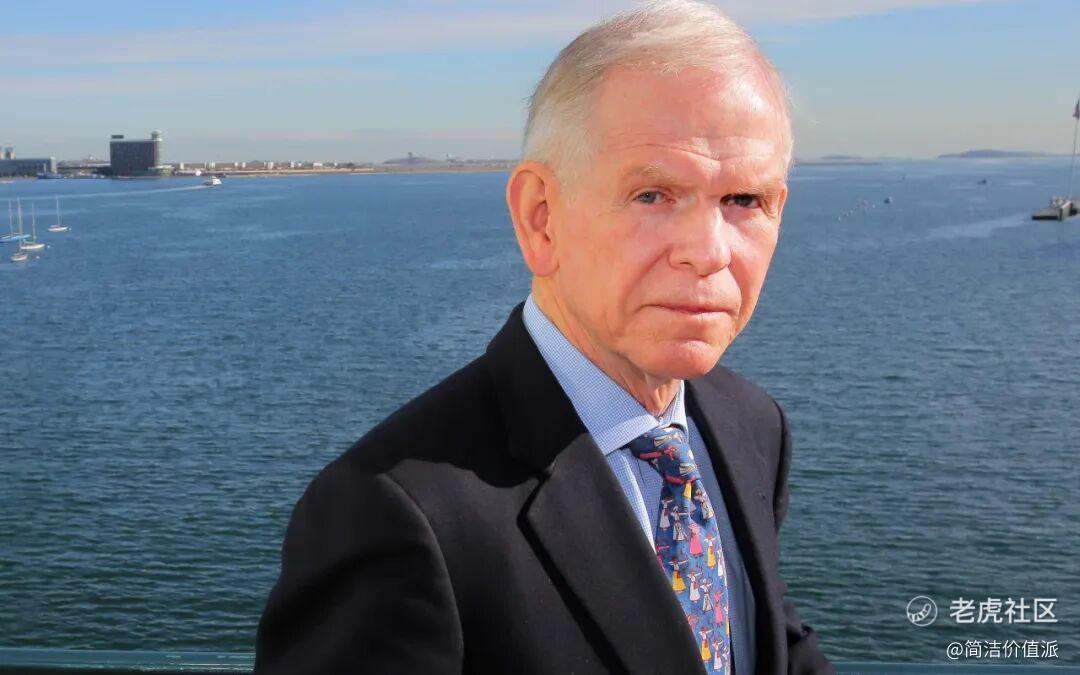

在这场对GMO创始人杰米里·格兰瑟姆(Jeremy Grantham)的访谈中,我们看到一位穿越半个世纪市场周期、三次精准预言泡沫的投资思想家,对当下的冷峻洞察与历史回望。

格兰瑟姆以研究“重大泡沫”著称——从上世纪的日本、互联网泡沫,到2008年的房地产危机,他都曾提前警告。他认为,真正重要的投资事件只有两类:泡沫的形成与泡沫的破裂。

格兰瑟姆回顾了1990年代互联网狂潮中自己“太早看空”的教训——商业代价惨重,却验证了理性的长期回报。

他指出,任何大型机构都难以在泡沫中直言“危险”,因为那是违背商业常识的。而普通投资者之所以反复受伤,正因他们在繁荣的一半时间里误以为那是常态。

在谈到AI与英伟达时,他警告:越是“真正重要”的技术,越容易孕育泡沫。铁路、互联网、AI都遵循同样的宿命——因其宏大意义,反而吸引过度投资。格兰瑟姆甚至认为,未来十年标普500大概率会低于当前水平。

这不是悲观主义,而是一种基于历史和理性的清醒:繁荣与修正交替,理性往往代价高昂,但最终总能证明它的价值。

以下为访谈的上半部分:

主持人:在本播客中我一直说过,我们要向最优秀的人学习。

今天我们确实请到了一位顶尖的嘉宾,或许是当今最伟大的英国投资者之一——Jeremy Grantham。他是GMO的创始人、董事长以及长期投资策略师。

在巅峰时期,他管理的资产达到惊人的1550亿美元。

他以正确预测过去五十年里若干重大市场泡沫而著称,诸如1980年代的日本泡沫、世纪之交的互联网泡沫,以及2008年的房地产泡沫,等等。

他就是我今天尊敬的来宾。Jeremy,欢迎来到《Master Investor》播客。

杰米里·格兰瑟姆:谢谢,很高兴来到这里。

2000年的互联网泡沫,亚马逊跌了90%

主持人:我提到你曾预测过近几十年里一些最大的泡沫,而且你对若干世纪以来的泡沫也做过研究。

可以说,股市泡沫及其随之而来的崩溃是你非常热衷研究的领域。

杰米里·格兰瑟姆:是的。我得说今天我不会太乐观,对此我感到抱歉,但你不能从石头里挤出血来(意指无法强行获得不可能的结果)。

对听众来说的好消息是,我已经15年没有负责管理投资组合了。所以你们听到的是我作为长期历史观察者的观点。

我仍然在关注,我尤其对那些重大泡沫感兴趣。我一直主张,归根结底,真正重要的只有那些重大泡沫的形成与破裂。

主持人:我想我们能不能深入谈谈世纪之交的互联网泡沫?那次泡沫似乎最像今天,因为当时也是以科技为核心。

把两者进行比较,这样说合适?你是何时开始判断那场泡沫见顶的?为什么?

杰米里·格兰瑟姆:在那之前,标普的市盈率(P/E)从未高于21倍;1929年的峰值达到了21倍,此后直到那个(互联网)泡沫时期——1997年12月才再次达到21倍。

既然那已经是历史最高的市盈率,GMO和我就正式转为看空;随后我们看到市盈率在收益上升的背景下,从21稳步升到35。

这段经历非常痛苦。这持续了两年又四分之一,当时我们一开始就是看空的。

到1999年,我们变得非常看空。

主持人:所以显然那段时间不错,但可以公平地说我们判断上是太早了。这对你们的业务造成了很大损害吗?因为太早判断,你们在财务上受苦了吗?

杰米里·格兰瑟姆:你几乎不可能准确到哪一天恰好喊出“泡沫顶”或“崩盘日”,除非靠百年难遇的运气。但你可以识别那些最终会破裂的泡沫。

而从历史看,这在智力层面上其实相当直接明了。你可以衡量它们。有的确实涨得极高,但最终它们都会回归到既定趋势。

而从极高位置回落到趋势,这一过程常常使得持有现金在随后几年显得更加优越(表现更好)。是的,我们在这点上判断正确。

尽管在1998、1999及2000年初我们失去了很多业务,但长期来看这是有回报的。

我们的长期平均年化相对表现大约低了6.5%(即相对基准有所落后)。

有人认为在熊市中落后表现是不想要的,但这是无稽之谈。

在熊市里,大家都处于冻结状态。他们不会立刻解雇你,通常会等到市场见底、有时间重整并重新思考之后才会采取行动。

但在牛市里,大家都会去找那些表现好的经理人交谈,情绪会非常高涨,此时他们非常容易冲动想要炒掉你。

而我们判断泡沫破裂的时机并不精确到足以避免严重的商业损失。

事实上难度之大以至于可以断言:任何大型商业投资公司都不会强烈尝试去断言泡沫结束的那一刻。

这是一项糟糕的举动,做法违背商业常识:胜算不高,客户的急躁会让你后悔。

因此这就导致了一个必然结果:当市场确实危险且被高估时,普通投资者通常听不到有人明确警告市场“极度危险且价格过高”。

与2000年泡沫比,这次有相似之处吗?

主持人:听你这么说很有意思。

当然,这里面很大一部分是那些以某个指数为基准来考核的人。

我们很多听众不会如此——他们是以绝对回报为目标看待自己的组合的,这也许会让他们在接下来听你建议时感到更合理、也更有意义。

Jeremy,我很感兴趣。上次你和我做访谈是在2021年9月。那次你当时表达了非常悲观的观点。

而且那确实是在2022年大幅回调之前发出的及时警示,尽管到目前为止那只是一次暂时性的回撤。

把当时与互联网泡沫相比,你认为现在和当时有相似之处吗?那次回撤只是更大问题的暂时性波动,还是我们已经进入了新的牛市?

杰米里·格兰瑟姆:先声明一点:每一次熊市都是暂时的。

我们生活在一个总体上相当增长的世界里。这意味着不管市场有多热情,熊市终将是暂时的。

听众可能不了解的是,自1925年以来,我们大约有一半时间是在努力恢复到此前的历史高位,而另一半时间则是在真正向前推进。

例如,1929年的大崩盘后,按实际(剔除通胀)计算,指数要到大约1958年才恢复到之前的高位。

随后1972年的石油危机爆发后,指数又要到1990年代中期才回到高位。

当2000年的科技泡沫破裂后,到2011年你仍然没有赚到钱(长期回报被抹平)。

这些并非短暂时期,它们加起来占据了历史的一半时间。

而每当经历了大约17年的连续创新高后,大多数普通投资者就会误以为这种状态是常态。他们以为这就是我们一直的状态。

但实际上我们只是用了一半时间在繁荣,另一半时间则是在疗伤、等待恢复。

当然,日本——那个泡沫之母在1989年破裂,即使考虑非常有限的通胀因素,也几乎没有恢复。

顺便提一句,经通胀调整后,日本股市在两到四年前才达到新的高点(微弱反弹)。

那从1989年算起等待了相当长的一段时间——大约30年。

主持人:我猜你可能在暗示,2022年的回撤确实只是一次短暂回落。那只是一段短暂回撤,但并不意味着短期内那类熊市风险已经消失。

杰米里·格兰瑟姆:我先说一句——很难评估ChatGPT的推出究竟起了多大作用。

它向普通投资者、普通大众揭示了人工智能领域正在发生的许多重要变化。

我们大多数人在短短一两周内试用了ChatGPT,意识到它在某种程度上非常了不起。于是大多数人断定它终将成为改变游戏规则的技术。

于是发生的情况是:大盘整体仍显疲弱,但“七巨头”(Mag Seven),那几家美国的、几乎即时成为全球巨头的公司,却大幅上涨。

一直到2023年第四季度末,标普中其余部分并没有上涨。因此整个市场很不情愿地才开始摆脱熊市心态。

但那七家公司翻倍甚至更多,硬生生把市场一同往上拽,最终市场也不得不放弃抵抗,决定跟随上涨。

所以或许要不是因为ChatGPT的出现,那个熊市可能还会继续并完成其回调周期。就当时而言(ChatGPT等因素带来的效果)大约达到了我判断“合理熊市”所需条件的60%。

主持人:你提到它们如何吸引资金,这点很有意思。

显然,正如我提到的,今天英伟达市值刚达到4万亿美元。

跟我谈谈:从某种层面上讲,新的创新(互联网当年的互联网泡沫,今天的AI)为何让人觉得市场还能不断推高,

但正因为它们过于吸引人,也使得估值过高的问题更加明显。

跟我说说估值与盈利,以及当我们接近泡沫后期(如果我们确实处于泡沫之中)这些因素会产生怎样的影响。

杰米里·格兰瑟姆:人们常有一种感觉:如果出现了全新的、出色的事物,你就无需担心泡沫问题。

只有当它只是炒作、表面光鲜而内里空洞时,你才需要担忧。但事实绝非如此。

新技术越“真正重要”、越明显地显示其重要性,它越有可能孕育出泡沫——这几乎是铁定的规律。

那就想一想吧。你面对的是铁路这个题材。

任何头脑正常的人看到铁路迅速扩张的后果,都会意识到它会改变一切、提高生产力,并极大地提升经济的长期福祉。

因此普通人都会愿意去投资,他们认为凡是这么重要的事物肯定能赚钱。这在非常长期确实成立,但在短期内绝对不成立。

结果会怎样?他们不会只在利兹和曼彻斯特之间建一条铁路(这两地是工业革命时期的重要工业中心),他们会建六条——至少四条是多余的,第五条也没那么必要,第六条当然很棒——结果每个人都赔得很惨。

正是因为这一点显而易见且明显有利,才保证了人人都会去投资,最终却人人都赔钱。

快进到互联网泡沫时期。

互联网公司时代也是如此,要是不知道它会改变世界,你得真是脑袋坏掉了。

你可以点点点,就能找到全球最便宜的、你想要的那种商品,一周之内送到。

在很多方面它确实会很了不起,而且事实也是如此。

但从2000年的峰值算起,那个时期最了不起的公司之一—亚马逊—股价曾下跌92%。

好,明白了吗?看看这个数字:下跌92%。没错,它在前两三年刚刚涨了八到九倍。

而且它之后确实成为了行业霸主,但我向你保证,跌92%并不是好玩的经历。

而大多数其他公司则直接倒闭了。那些宠物电商之类的公司在三到六个月内完全消失殆尽。

正因为人们能看出互联网(.com)是一个绝妙的点子,所以才保证了人人会过度投资。

于是大家开了太多风投、太多初创公司,在每个小领域都搞出“六条铁轨”那样的过剩。

这一次,人工智能是另一个整体,至少它的重要性不亚于互联网时代。它显然很重要,将是一场惊心动魄的旅程。几乎所有人都能看出它的重要性。

人人都在把钱押注到它上面。其中一些最大的信徒是最富有的公司,他们甚至买不到足够的英伟达芯片。

那七家巨头的开支计划,每家公司就像一个中等规模的国家,每年花700亿、1050亿、400亿美金不等,其中大部分最终进入了英伟达的账上。 $英伟达(NVDA)$

精彩评论