导读:

格兰瑟姆回顾了1990年代互联网狂潮中自己“太早看空”的教训——商业代价惨重,却验证了理性的长期回报。

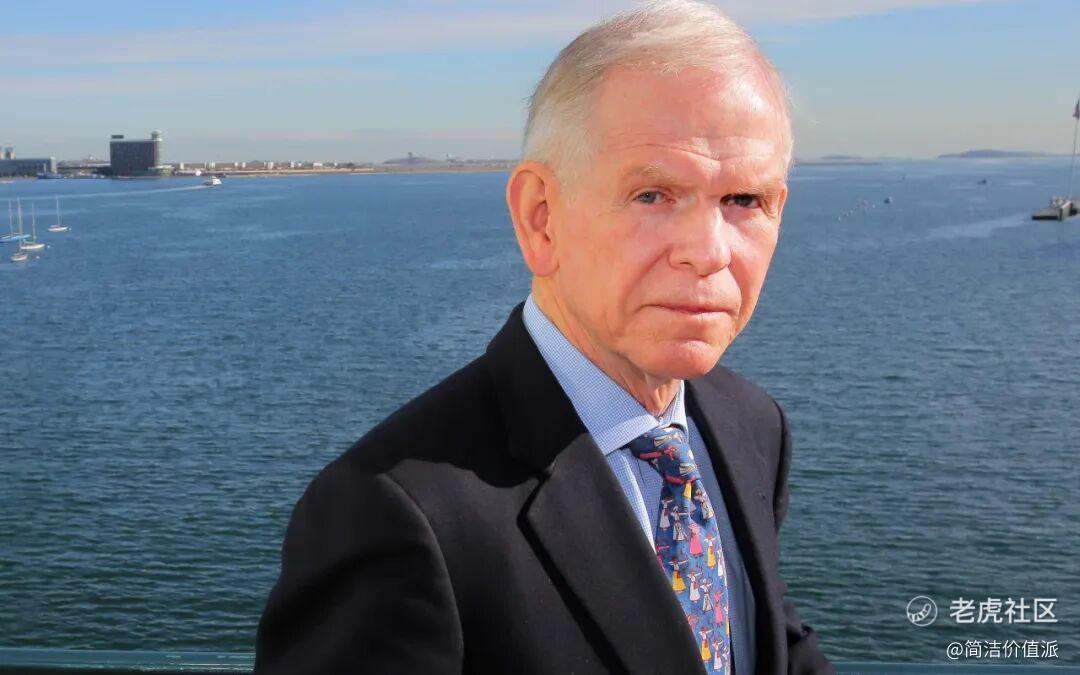

在这场罕见而坦诚的访谈中,GMO联合创始人杰里米·格兰瑟姆再次以“历史学者”的眼光审视当下市场。

他直言,当前美国股市的估值水平,已处于有史以来最昂贵的阶段之一,可与1929年、2000年、2007年的泡沫时期相提并论。

格兰瑟姆指出,人类天生偏好好消息,总是把当下的繁荣外推至未来,直到“被重重打了一拳”才意识到风险的存在——就像1929年的投资者一样。

在他看来,美国市场的结构性乐观正与就业、GDP走弱和国际关系恶化形成鲜明对比;而气候、资源、人口等长期问题的叠加,将成为未来十年投资环境的“暗流”。

面对这种高估值时代,他并不主张100%持有现金,而是建议散户利用“业余者的优势”——不被体制或舆论绑架,保持灵活,更多配置美国以外的市场与现金。

访谈的结尾,格兰瑟姆重申他在2009年写下的忠告——《在恐惧中再投资》——那一天正是市场触底。他提醒投资者:不要妄想抄底,也不要沉迷乐观,真正的智慧在于在理性中保持警觉,在恐惧中重拾勇气。

以下为访谈的下半部分:

主持人:听你谈到七巨头这点非常有意思。我想你大概认为它们长期仍会是成功故事,尽管短期会遇到困难,但你也暗示有些公司会遭遇更大、更严重的困境。

我注意到,Jeremy,你在2000年曾预测标普500到2010年会更低,显然当时你也经历了一些短期的痛苦。

对于大盘,你今天是否仍然这样认为:在未来十年里,标普500会低于当前水平?

杰米里·格兰瑟姆:这么说吧,我认为这很有可能。

当然这并不确定——古怪和奇妙的事情可能发生——但作为历史学者,我非常看重1929年的案例。

我认为那是个很好的参考例子。当然日本是所有泡沫中的“母亲”案例。从历史角度看,不太可能这个周期不会有相似之处。

在未来若干年(例如5、10,甚至15年)左右,从历史视角来看,很可能会出现一个时点,你会更希望当时持有现金。

人类的偏见:永远偏爱好消息

主持人:我知道你一开始说过,很难准确地喊出哪天是关键时刻——我完全同意这一点,但我还是在观察可能触发的诱因是什么。

我很关注史蒂夫·艾斯曼(《大空头》中的人物,电影里由史蒂夫·卡瑞尔扮演)最近的一些评论。他本周上了CNBC,并且对当前市场估值显得相当淡定。

我想念给你读一段他的原话,Jeremy。他说:“打破互联网泡沫的不是估值本身,而是一场衰退,它导致一些公司破产、经营糟糕。所以在没有发生像贸易战那样真正严重的事之前(那仍是可能的),我并不太关注估值本身。”

你怎么看艾斯曼的观点?我们是否已经看到了其中某个潜在触发因素,还是你不同意他的看法?

杰米里·格兰瑟姆:我既同意又不同意你的说法。但回到1929年,市场早就开始崩溃了,而典型投资者在当时还未能获得任何负面数据。

人们关于那段历史写了近百本书,但并未变得更睿智多少。

我的猜测是经济数据已经见顶回落,而且存在很大的滞后——典型投资者在大约三个月后才拿到可验证的数据。而在1928、1929年初,美国经济从一些历史上增速最快的几个季度迅速回落。

每一个案例都是不同的。你永远不知道日本为什么会在那时崩溃?1989–1990年房地产市场为什么会崩溃?没有哪个看似压倒性的明显事实能完全解释。

不过我同意的一点是:市场是一种同步指标。大家以为市场在尽力预测未来,但整体市场并不真正做到这一点。

我和专研市场泡沫的EdwardChancellor正在合写一本书,快写完了。在书的结尾我们总结经验教训——我个人只提两点教训。

其一是:智人(Homosapiens)天生非常偏好好消息,对好消息有近乎绝望的偏好,远胜于对坏消息的兴趣。

这也正常,我能理解。

另一点是人们对未来几乎不感兴趣,总是把今天的状况无限期地外推下去。

所以如果你身处1929年,看着数据很好、GDP年化增长7%,那你还担心什么呢?

我们从不做出预判,人们总是等到被重重打了一拳才反应过来。

问题是:我们现在是否正在被打了一拳(遭受冲击),而且我们自己是否已经意识到?1929年10月我们确实已被打中,只是当时还没人知道。

经济是否正在走弱?我们那些奇怪的关税变化产生的损害是否已经完全被市场消化了?

宏观警讯:增长放缓与贸易倒退

主持人:你也要把就业市场作为一个重要指标来密切观察。

杰米里·格兰瑟姆:是的,就业市场的数据时有不可靠之处。你必须了解各项统计序列的优缺点,并留意其中可能出现的错误。但总体上我认为就业市场已经走弱有一段时间了。

国内生产总值(GDP)也已走软有一段时间。国际关系是否比现在更糟?很少见,如果有的话也寥寥无几。自1945年以来带来繁荣的全球贸易明显出现中断(或进入衰退)。

未来的历史学家回顾时会感叹:“天啊,看看那些明显的、预示灾难来临的迹象。”

我还要把更多基本面因素加进去:比如资源问题、气候变化带来的损害(其恶化速度比任何人预期的都快得多)、以及有毒性影响对多方面的冲击——包括生育率急剧下降。

全球范围内人口增长都在放缓。这会产生深远的经济影响,而且这种影响在过去10到15年里已经开始显现。把这一切加在一起,你会惊呼“天哪”,但人们仍然保持乐观。

普通投资者通常在被那记重击(明显而直接的打击)打到并被迫退出后才会醒悟、开始担心。

如果把这与我第二条教训——人类偏好好消息这一点——结合起来,就意味着人们会把当前的好状况无限外推。

人们倾向于把所有数据解读为积极的,并据此外推;只有每隔几年遭到当头一击时,市场才会下跌。

偶尔会出现罕见情况,从多个方向同时受创——不仅是当头一击,还有各处冲击——于是每隔约20年,我们会在短时间内(几个月)把坏消息夸大化。

因为生活在当下,我们确实会在事态非常糟糕且明显时夸大其负面影响。

让我举例:1974年——那经验我们经历过——市场市盈率仅约7.5倍(处于严重下降的利润水平)。

1982年——约8倍市盈率,同样盈利极度低迷。

2000年——约35倍市盈率,代表盈利被极度高估(泡沫)。

市场并不是一种趋向“归一化”的生物。如果真要归一化,它会在盈利低迷时给出高市盈率,而在盈利膨胀时给出低市盈率,不是吗?(但事实并非如此)

虽然人们期望最终给出某种折中的市净率,但市场恰恰做了相反的事。

市场一有机会就会进行“翻倍计价”——当情况糟糕时会给出低倍数;当情况良好时则倾向于给出高倍数。

因此表面上看一切似乎很好:最新数据并不糟糕,于是市场就会套上很高的估值倍数。严肃的价值衡量方法显示:按历史标准,本次市场是美国股市史上估值最高的一次。

这对长期回报并非好兆头。

顺便一提,如果回顾历史上第二、第三、第四昂贵的市场时期,分别可对应1929年、2000年、1972年,以及2007年的住房泡沫。

这的确是一个惊人的泡沫,但又与日本的不太一样。日本股市此前从未出现超过25倍市盈率,却一度飙升到65倍。结果如何?结果是,所有做空或守弱势的投资者都被洗出局了。

在日本,仅有少数逆势而为者在欧美等地幸存,我们也算其中之一。我们在日本崩盘时退出,早了整整三年。这并不是每年损失6个百分点这么简单——在那三年里,我们每年损失超过10个百分点。

不过这些损失后来都连本带利补回来了;我们在崩溃时的仓位几乎为零(现金为主)。

日本市场在低迷中滞留多年:停滞了约5年,随后耗时20年才跌到最低点,超过30年才再创新高。

故事的寓意是:我们多次经历过这种情况,结果总是类似。

把握时机极其困难,但其后果几乎一贯不变。最终市场总会回归到合理定价。

在恐惧中再投资

主持人:那么Jeremy,对于那些家中收听且非专业投资者、没有基准组合的人,你的建议是100%持有现金吗?

杰米里·格兰瑟姆:不是。不过我想指出,散户其实有不少优势。

我和朋友曾把这称为“业余者优势”,因为业余投资者不存在职业生涯风险。

如果你是一个养老基金的经理,要向由自信过头的对冲基金和私募人士组成的大委员会汇报,在这种情况下你就很麻烦(很被动)。

你不得不执行他们的意愿——即便你认为市场被高估。我们认识很多在2000年经历过类似处境的养老基金官员;他们知道崩盘可能临近,但仍要讨好上级。

因此现在的市场在某种意义上可谓史上最乐观。若再找些其他迹象,加密货币就是一个很明显的信号。

它没有股息,不能食用,也无法取暖,基本只有交易用途。这种高度投机的资产在投机性市场中会非常受欢迎。

过去五年我们经历了一个极端投机性的市场,堪与1929年媲美——多年来投机热情极高。

主持人:简单问一下:如果不是100%现金,至少要持有大量现金;另外,大家还应当持有什么?

杰米里·格兰瑟姆:事实表明,无论在2000年还是今天,世界其他地区的股票市场并不那么昂贵——当然有时全球一起高估,但2000年并非如此(当时外围便宜)。

当时房地产很便宜、债券很便宜、抗通胀证券(TIPS)收益率高达4.3%——你信吗?——那是在市场顶点附近。

外国股票并不昂贵,今天也是如此。你可以配置一个由欧洲、加拿大、澳大利亚等构成的“世界其他地区”投资组合,表现会不错。

如果未来两三年美国市场下跌50%,其他市场或许会随之下挫(可能下跌20%),但随后会很快反弹。

如果你愿意承担风险,我会把大量资金配置到美国以外的股票。如果你非常紧张,那么就持有现金,或现金与海外股票的混合组合。

主持人:那么,Jeremy,正如我们问过其他投资者并计划继续询问的那样:你认为你做过的最好的单一投资是什么?

杰米里·格兰瑟姆:我给出的最佳投资建议其实很简单。

因为我只写过两篇不是正式季度信的文章,其中一篇是在2009年3月写的短文,只有两页,标题叫做《在恐惧中再投资》。

而非常巧的是,那天正好是市场触底的那一天。标普指数在我们那篇文章发布的当天,跌到了666点。

《在恐惧中再投资》,这篇文章写道:“你永远不可能准确抄底,不要妄想那样做。”

“只要看看现在的价格,它已经是过去22年来的最低点了。”

“我们推算出的标普指数回报率是两位数,几乎全球所有资产都是如此。”

“制定一个计划,就在今天。”

“把它拿给你所在机构的上司看。”

“即便是一个半成品计划,也比毫无行动要好,因为全世界都将陷入瘫痪性的犹豫。”

“手上有现金的人已经爱上了它,他们会极度不情愿地花钱去投资。”

“而现在,正是出手的时机。”

呃,我们自己其实都没完全做到那篇文章里的建议,但那仍然是我一生中给出的最佳投资建议。

主持人:那对于今天收听的观众来说,你是否有一个总体性的投资建议?

杰米里·格兰瑟姆:毕竟我们现在显然还没到必须勇敢买入低价资产的时刻。

对个人投资者来说,只需要退一步,看看数据。这些数据看起来好吗?未来看起来乐观吗?

不要被那些专业人士或整个金融行业所欺骗。他们靠过度自信赚钱,赚了非常非常多的钱。

留意那些疯狂泡沫化的迹象。比如“要起飞啦”、“直冲月球”这类狂热言论。

我们在过去几年里看到的泡沫现象之极端,几乎堪比历史上最夸张的时期,这可不是件容易做到的事。

嗯,只要动动脑筋。如果你不想听我的建议去买国际股票,那至少要持有充足的现金。

主持人:Jeremy,非常感谢你今天的到来,真是非常愉快的对话。

杰米里·格兰瑟姆:我也很高兴。

精彩评论