中国灵巧手厂商如何用架构创新、规模降本与数据生态破局。

作者|王艺

编辑|王博

2025年第三季度财报会上,马斯克宣布Optimus 3.0推迟到明年一季度,但更令业界震惊的是背后曝光的成本数据。

据公开信息,Optimus的灵巧手在训练分拣快递时,寿命只有6个星期,一年要换8~9次手——而特斯拉单只手的成本超过6000美元,约合4.2万元人民币。再加上其他易损部件,不算电费,一台机器人一年光换零件就要花近10万美元,约合71万元人民币。

这个数字让人形机器人的商业化前景蒙上了一层阴影。马斯克曾豪言Optimus可能是史上最重要的产品,还计划2026年生产百万台,但现实是,Optimus连基本的耐用性问题都还没解决。

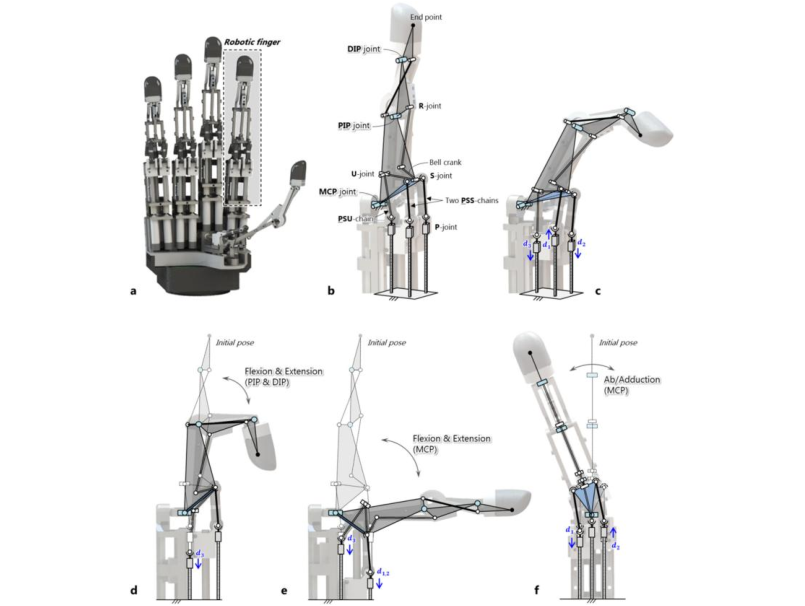

Optimus的灵巧手是整个机器人最复杂的部件之一,集成了22个自由度、行星滚柱丝杠、腱绳传动和齿轮系统。这种混合方案理论上能平衡灵活性与刚性,但高复杂度带来了高故障率和高维护成本——这正是当前灵巧手行业面临的普遍困境。

成本高、易损坏、工程化难度大,这三大痛点不仅困扰着特斯拉,也是全球灵巧手产业亟待突破的瓶颈。

灵巧手作为人形机器人与外界交互的重要媒介,是机器人功能性的直接体现,其成本约占整个人形机器人BOM成本的10~25%。根据东吴证券测算,2025至2035 年,人形机器人新增需求将从2.5万台跃升至1165万台,而灵巧手市场空间也有望从36亿元增长至2330亿元,十年复合增速高达52.4%。

那么,在技术路线尚未收敛、商业化窗口期临近的当下,灵巧手行业正在发生什么变化?谁在解决这些核心问题?

带着这些疑问,我们走进了IROS 2025(The 2025 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems,2025年智能机器人与系统国际会议)。这场被称为机器人界“奥斯卡”的全球顶级学术盛会,为我们提供了观察灵巧手产业的最佳窗口。

1.技术路线“三国杀”——直驱、绳驱、混合方案的激烈竞争

走进IROS 2025展馆,最直观的感受是:灵巧手已经成为绝对主角。

与以往机器人展会上常规的跳舞、分拣、按摩等整机展示不同,从上游的零部件厂商到下游的整机厂商,几乎过半展台都展示了自己的灵巧手产品。无论是Shadow Robot的新一代三指灵巧手,还是舞肌带着手套的灵巧手,抑或是强脑科技比人手还小巧秀气的手,都吸引了大量观众前来询价和观察技术细节。

IROS现场参观灵巧手的观众,图源:“甲子光年”拍摄

目前,国产灵巧手正在经历从“功能实现”迈向“体验优化”的跃迁期。能不能动得灵活的同时做到能耗最小,成为灵巧手优化的两大关键方向,而影响这两项指标的核心在于传动方案。

灵巧手是模拟人手制造的,人手在约400~800cm³的有限空间里,容纳了27块独立的骨骼,29个关节,约123条韧带及34条肌肉。要让一只机械手像人手一样灵活抓握,需要一套精密的“筋骨系统”,来传递大脑(电机)发出的指令。

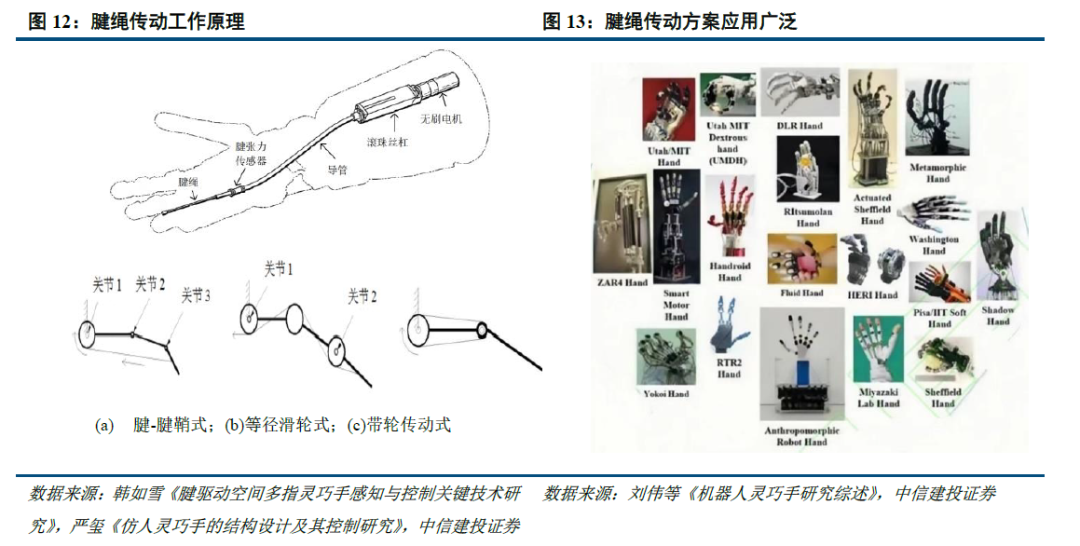

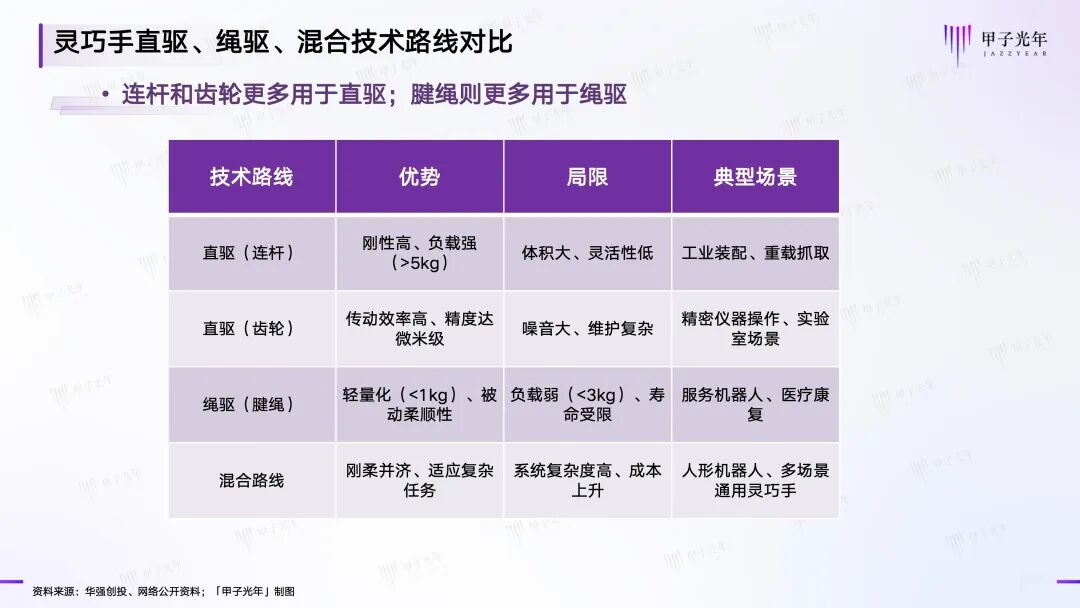

目前,主流的灵巧手传动方案有三种:连杆、齿轮和腱绳。

连杆传动主要是用多个连杆串并联混合的形式将动力源的运动传递到末端执行器,原理类似“折纸”,通过轴(铰点)连接,基于几何关系控制实现关节运动。它的优点是简单粗暴,非常“皮实”——连杆的刚性极好,能承受巨大的负载,而且制造成本低;缺点则是“肌肉”太硬——连杆传动就像给机器人装上了一套笨重的外骨骼,自重大、灵活性差,而且非常怕“硬碰硬”的冲击。

连杆传动工作原理,图源:东吴证券

齿轮传动则主要靠驱动器通过齿轮或蜗轮蜗杆将旋转变成直线运动,拉动驱动器和手指之间的弹簧来驱动手指产生动作,手指部分采用金属连接,各个手指动作相互独立。其优点是传动精准、反应迅速,齿轮可以和电机紧密配合,实现每个关节的独立精准控制,甚至能做到“力反馈”,从而更好地抵抗冲击;而劣势是结构冗杂,笨重——精密的齿轮结构往往意味着重量的增加。

例如,星动纪元采用纯齿轮方案的灵巧手,重量就达到了1.1公斤,这对于追求轻量化的人形机器人来说是个不小的负担。

齿轮传动(蜗轮蜗杆)示意图,图源:鼎图智能科技

而腱绳传动则模仿人类手指的“肌腱&骨骼”结构,用腱绳代替肌腱,通过“拉绳子”带动关节运动。这种设计的最大好处是轻盈、柔韧、最像“人手”,可以将笨重的电机和驱动器移到手臂或手腕处,极大地减轻了手部的重量和体积,让手指活动更自由;缺点则是“娇贵”且昂贵,腱绳容易磨损,更换和维护成本高昂。同时,由于绳索具有弹性,其控制精度相对较低,并且目前高性能腱绳的生产成本也居高不下。

腱绳传动工作原理 ,图源:中信建投证券

此外,还有一种传动方式是人工肌肉传动。这种传动方式主要依靠液品聚合物材料/记忆合金材料,原理与人类肌肉收缩和拉长类似。优点是可以减少驱动器的体积,缺点是是控制难度大、散热慢、技术极不成熟,尚处于实验室阶段,因此本文不做详细介绍。

这其中,连杆和齿轮由于是刚性材质,更多用于直驱的技术路线;而柔性材质的腱绳则更多用于绳驱的技术路线。此外,还有一种直驱+绳驱混合的技术路线,通过“连杆+腱绳”或者“齿轮+腱绳”的方式,构成多模态的传动协同。

灵巧手直驱、绳驱、混合技术路线对比,制图:甲子光年

当前,国内厂商普遍采用连杆传动方案,该方案的优势在于可以双向控制关节,且结构坚固、易于制造和维护。在此次的IROS的展会上,Sharpa、WUJI等厂商都带来了他们直驱方案的灵巧手。

来自新加坡的灵巧手公司Sharpa展示了“荷官在线发牌”。扑克牌非常轻薄和光滑,人用手分开两张扑克牌也不是一个轻松的事情。Sharpa的灵巧手SharpaWave可以细腻地从牌堆中捻出一张,动作丝滑,抽牌递牌的过程中,手部也没有细碎的抖动,动作完成度很高。

SharpaWave抽取纸牌,视频来源:Sharpa

Shapa市场总监Derek对“甲子光年”表示,他们的灵巧手具有22个主动自由度,每个关节都可独立控制,除了手指弯折和外展外还在小指下方加了一个手掌内收的自由度,能提供更高的灵活性;同时,Sharpa在灵巧手的每个指尖都配备了动态触觉阵列(DTA),能够实时感知物体的运动。

“如果没有触觉模块,灵巧手拿一瓶可乐的时候可能会把它挤爆,我们费了很大力气把触觉的模块集成到一个很小的一个指尖里面去,也得到了很多客户的认可。之前伯克利发布的做汉堡的Demo里,用的也是我们的灵巧手。”Derek说。

Sharpa的灵巧手还能完成从拿起拍立得拍照,并把照片递给用户的全流程。不仅手指能拨动转盘,捏轻薄的照片也不在话下。

此外,舞肌(WUJI)也带来连杆驱动的灵巧手WUJI Hand。得益于股东动力新科深厚的电机研发积累,WUJI Hand做得更小,尺寸与人手相当;手指更修长,还做了指甲的设计。这只手的整体重量只有600g,拥有20个全主动自由度,每根手指有四个独立关节。这种程度的关节活动旨在模拟人手的复杂性和运动范围,使其能够完成复杂的抓握和操作任务。

舞肌的工作人员庞泽钰对“甲子光年”表示,WUJI Hand采用了全直驱的方案,为了缩小手的体积,他们直接把小电机放进了手指里面,每个手指里有四个电机,除拇指外四个手指也都可以做侧摆。此外,这只手的负载能达到10kg,最大指尖压力能达到15N,数据反馈频率最高可达1000Hz,延迟很小。而这款灵巧手的售价也十分亲民,只要5万元人民币。

WUJI工作人员现场介绍灵巧手,视频来源:“甲子光年”拍摄

此外,这次舞肌还拿出了一个触觉方案——压阻方案的触觉手套。在宣传片中,可以看到这个方案的灵活性——转笔、按打火机、筷子夹球、使用剪刀、按遥控器等需要复杂掌内操作的动作都不在话下。

戴着压阻方案触觉手套的WUJI Hand在遥操作下做动作,视频来源:WUJI

因时机器人则选择了直线驱动+连杆/齿轮的技术路线。作为灵巧手的领军企业,在2025上半年,因时机器人灵巧手销量就已经超4000台。本次IROS上,除F1、E2、DFX及BFX系列等灵巧手精彩展示之外,因时还展示了他们最新款的“高自由度仿人五指灵巧手”。

因时机器人RH56E2系列仿人五指灵巧手做夹指、对指动作 ,视频来源:“甲子光年”拍摄

2025年全新发布的RH56F1系列灵巧手,搭载了“接近觉”感知技术,能够在未接触物体前实现目标物体的位置感知。

RH56F1灵巧手感知运动 ,图源:因时机器人

RH56DFX系列灵巧手则展示了强大负载能力,稳稳抓握并悬停10公斤哑铃,完美诠释“既能做精细活,又能干力气活”的综合实力。

RH56DFX灵巧手抓哑铃,图源:因时机器人

因时机器CMO房海南告诉“甲子光年”:“现在的灵巧手大部分还是微型伺服电缸+连杆方案,在成本、可靠性上优势更大。而且,因时的微型伺服电缸年销量几万台,在产品性能、一致性和量产能力上毋庸置疑是更强的。”

除灵巧手外,因时机器人还展示了LAF系列与LA系列微型伺服电缸等产品。

然而,直驱固有的刚性与厚度也带来了结构冗余、灵活性和抗冲击能力不足的缺点。在现有的电机直驱、连杆、腱绳及人工肌肉四种主流传动方案中,腱绳传动被广泛认为是理论上与实践中最有潜力克服性能限制的方案。特别是自特斯拉发布其采用“行星齿轮箱+行星滚柱丝杠+腱绳”三级传动方案的第三代Optimus灵巧手后,腱绳传动方案更是吸引了全行业的广泛关注。

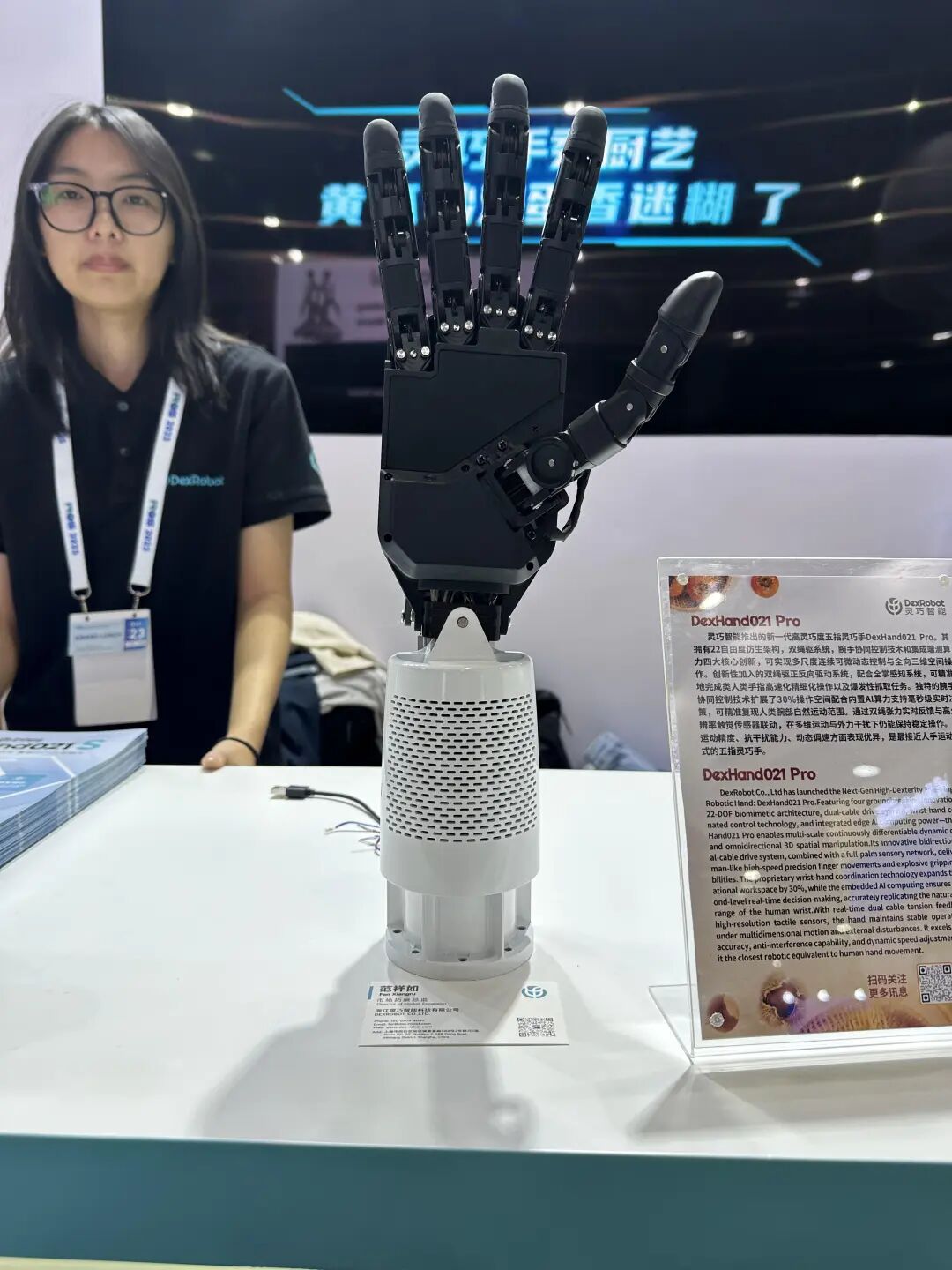

在此次IROS 2025上,我们也看到了许多采用绳驱方案的灵巧手。

以灵巧智能为例。灵巧智能的最新款Dexhand21 Pro灵巧手就针对其上一代DexHand021做了很多改良。同样是双绳驱正反向驱动系统,Dexhand21 Pro的控制精度更加精准;手的背后有两根推杆,让手腕的活动更加自然。据介绍,该灵巧手拥有22个自由度仿生架构,配合双绳驱正反向驱动技术,能精准模拟人类手指操作。两个主动腕关节不仅扩展30%工作空间,更能复现“翻腕倒水”等复杂动作,动态调姿系统可实时补偿手指位姿,适应非结构化环境。

灵巧智能Dexhand21 Pro,图源:“甲子光年”拍摄

传统绳驱方案通常采用单腱绳拉动,但在IROS现场,多家企业展示了双腱绳或多腱绳方案。双腱绳通过拮抗肌原理(一根绳负责拉、一根绳负责推),可以更好地控制手指的力度和位置,提高精度和响应速度。

星际光年在IROS前夕发布的Pantheon 22灵巧手,采用了对标特斯拉的“臂手一体”架构。这种设计将驱动器集成在手臂内部,通过优化的腱绳布局,在保持轻量化的同时提升了传动效率。

星际光年Pantheon 22灵巧手,视频来源:星际光年

星际光年创始人位德浩在接受“甲子光年”采访时表示:“性能上,Pantheon 22灵巧手拥有22个自由度,包括15个主动自由度、5个被动自由度和2个腕部自由度,传动路径缩短,刚性提升,单手抓取力高达30kg,重复定位精度达0.17mm;成本上,一体化设计减少了连接器和适配结构,降低了整体物料和装配成本;部署上,简化了机器人本体的集成难度,客户无需再为解决‘臂-手’兼容性问题投入额外研发。”

星际光年近日还完成了Pre-A轮融资,资金将主要用于产品工程化和供应链建设。

除了灵巧智能和星际光年,国内企业中,源升智能、伯牙智能、曦诺未来等都在积极探索绳驱方案的商业化路径。而国外,也有像Shadow Robot这样的前来参展。

Shadow Robot作为绳驱方案的鼻祖级企业,其Dexterous Hand系列产品已有20多年历史,是学术界和研究机构的标准配置。但Shadow的产品价格昂贵(单手数万美元),主要面向科研市场。

此次IROS,Shadow Robot带来了与Google DeepMind合作开发的主要用于科学研究的新款灵巧手DEX-EE,它是一个三指夹爪的形态,以稳健可靠的封装提供动态可控的运动,确保实验长时间运行,避免因硬件故障而中断。

DEX-EE在展位现场,视频来源:“甲子光年”拍摄

据介绍,DEX-EE的高速传感器网络可提供丰富的传感器数据,包括位置、力和惯性测量,以及每个手指数百个触觉传感通道。Shadow突破性的指尖传感器每个都拥有数百个触觉单元,并具有极大的动态范围。

Shadow市场总监对“甲子光年”表示,Shadow Robot通过直接在关节上放置位置感应器、在肌腱末端测量肌腱张力的方法进行保证绳子不会变形和松弛,“因为电机可以控制间隙,我们还在测量实际关节处的位置,因此从长远来绳子断裂的问题是不存在的;我们的所有零件也都是可替换的,即使一只手指坏了,用户也可以直接卸掉整个手指,再安上另一个手指。”

现场演示DEX-EE的抗打击能力,视频来源:“甲子光年”拍摄

直驱不抗冲击、柔**互能力有限,绳驱则易磨损、成本高、传动效率低。因此,在绳驱之外,一些厂商也探索出了直驱和绳驱“二者结合”的混合路线。

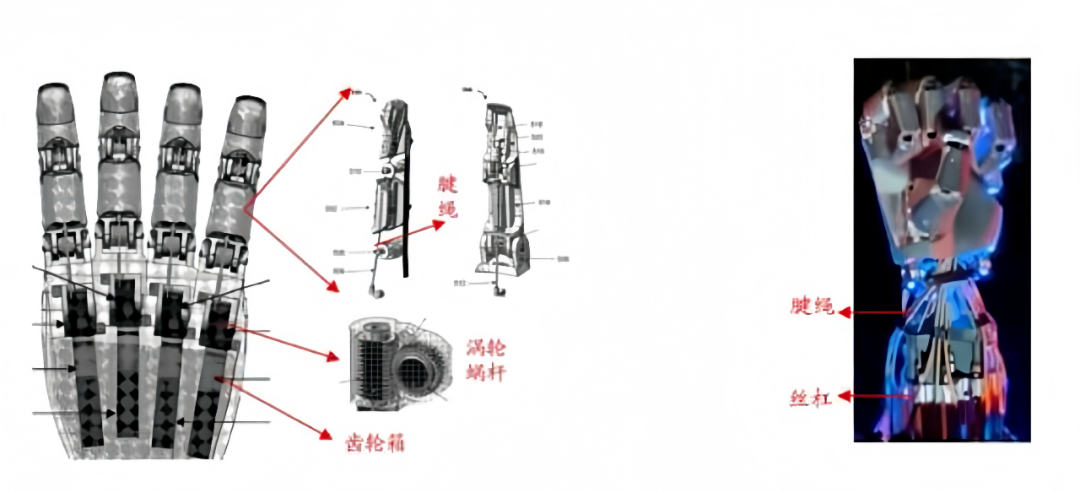

以智元机器人为例,他们的灵巧手采用了综合丝杆、连杆、涡轮蜗杆、腱绳传动等多种技术的混合驱动方案,会根据关节功能选择最优方案;

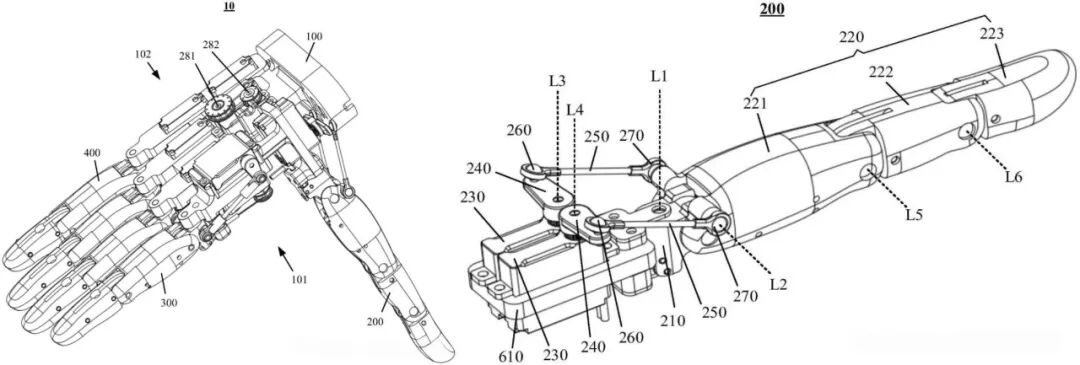

智元机器人申请的“灵巧手和机器人”专利内容(CN202510310348.9)针对传统灵巧手在刚度和拟人性之间难以兼顾的问题,提出了一种新型灵巧手及机器人结构,图源:InnoMatch

特斯拉的第三代灵巧手也是连杆+腱绳混合方案的典型代表。Optimus Gen3的灵巧手采用了“行星齿轮箱+丝杠+腱绳”结构,将蜗轮蜗杆方案替换为行星滚珠丝杠,丝杠能提供精准的线性驱动,具备最高的承载力,适用于工厂等场景。减速器方面,采取行星减速器(齿轮箱)提高传动精度、增强扭矩输出能力。

特斯拉第三代灵巧手采用混合传动方案,图源:财信证券

2.商业化的“三座大山”:

技术未收敛、成本高企、数据匮乏

从IROS展出的状况来看,灵巧手行业的技术路线仍未收敛。导致这一问题的首要原因就是绳驱手好用,但难做。

灵心巧手创始人兼CTO周永告诉“甲子光年”,目前由于技术发展水平的不同,国内的方案仍然以直驱+连杆为主,绳驱方案刚刚起步;而国外的绳驱灵巧手做了很多代,已经发展得相当成熟了。

“再一个点就是,国内喜欢等国外做出来再抄,比如抄特斯拉、抄Shadow Robot。如果国外没有做,国内的企业一般很难有自己的创新。”周永说,“绳驱方案在某些场景下有优势,但腱绳存在蠕变问题、材料成本更高、维护起来更复杂,让其在工业场景的应用受到限制”。

除了在绳子的控制方面不够成熟,国内灵巧手企业面临的第二个技术难题是自由度。

周永告诉我们,在实际操作过程中,灵巧手前三根手指(大拇指、食指、中指)的自由度是最重要的,后两根手指(无名指和小拇指)的自由度尽管也很重要,但主要用于姿态调整,具体抓取、摆放、转动物品等主要还是靠前三根手指。

这也与当前的事实相符合——大多数灵巧手仍然停留在实验室的研究用具或者展台展品阶段,真正在工业或商业服务场景中承担作业任务的灵巧手寥寥无几。在现实产业应用中,结构简单、成本低廉、低自由度、控制稳定的夹爪依然是市场的主流选择。

现在很多灵巧手不能商用的原因是自由度不高,导致可控性和灵活性不足。人手有21个自由度(加上手臂为27个),在IROS上,各家灵巧手厂商展出的自由度多在12~20个之间,能做21个自由度以上灵巧手的厂家数量不多。

导致自由度不足的第一个原因是机械结构。现在市面上采用直驱方案灵巧手多采用“电机+连杆/齿轮”的设计方案,很多都是单电机驱动多关节,导致自由度受限。加上非模块化的传动链会放大误差,影响高自由度下的精度控制;非模块化系统也难以单独更换故障部件,限制了自由度的扩展。

导致自由度不足的第二个原因是算法和数据。自由度越高,控制算法复杂度呈指数级增长;同时,多关节协同需实时处理海量传感器数据(如触觉、力矩反馈),而现有算法在动态环境中的泛化能力不足,依赖大量数据训练,导致自主操作能力有限。

由于现在手部操作模型(小脑模型)的训练效果十分有限,灵巧手版本的VLA模型尚未出现,灵巧手的大部分动作仍然靠手写规则或遥操作实现。而灵心巧手在IROS晚宴上展示的弹钢琴LinkerBot的灵巧手,就是采取操作模型训练+真机强化学习训练出来的。

灵心巧手Linkerbot机器人在在IROS用钢琴+葫芦丝表演《青花瓷》,视频来源:灵心巧手

据相关报道,有技术人员透露,要判断判断是否为模型驱动,看灵巧手抖不抖就行,因为模型训练是通过大量数据实现的,素材员每次采集数据时,手臂位置、移动速度都不可能是一样的,模型最终会取一个平均值,训练出来的动作多少会有一定抖动。

在IROS的现场,我们也确实看到部分灵巧手在运动时存在抖动现象。

IROS现场某展台前的灵巧手,视频来源:“甲子光年”拍摄

导致自由度不足的第三个原因是材料。碳纤维等复合材料虽轻,但刚性不足(弹性模量仅为铝合金的1/3),无法支撑高负载下的多自由度运动。例如,DexHand021 Pro的钛合金骨架成本就占占到了整机的40%。

技术路线未收敛、自由度难题难攻克,这些技术问题只是造成灵巧手商业化落地难现象的第一个原因。除此之外制造成本高企、供应链瓶颈、场景碎片化等问题也拉慢了灵巧手商业化落地进程:

成本方面,灵巧手的核心部件(如空心杯电机、行星滚柱丝杠)等多依赖进口或定制化生产,尤其是空心杯电机,一只空心杯电机的价格约为一两千,按照一般灵巧手配备 6~12 个的数量估算,仅电机一项零部件成本便动辄几万。

供应链方面,灵巧手涉及数百个精密零部件(如微型减速箱、定制电路板),加工依赖CNC等高成本工艺,量产良率低。国内供应链虽在电机、传感器领域有所突破,但高端部件(如高精度编码器)仍受制于海外。

场景方面,工业场景下的现有灵巧手在重复定位精度(±0.2mm vs 工业夹爪±0.02mm)、负载能力上仍逊于传统机械臂;家庭服务、医疗康复等场景则对于安全性、易用性的要求极高。但更重要的还是数据场景匮乏与泛化难的问题——灵巧手需海量任务数据(如不同材质、形状物体的抓取)训练AI模型,但现实场景数据采集成本高,且跨场景泛化能力不足。

例如,咖啡拉花动作需针对杯型、液体黏度调整策略,即使是一个简单的杯子抓取动作,杯子的不同形状、不同方向、不同位置、不同环境和光照等等更都需要不断调整并收集数据。换句话说,物理世界中所有可能出现的情况都要考虑在内,而现有数据集覆盖极为有限;

触觉数据则更为匮乏,在灵巧手爆发之前,这一领域基本一片空白。尽管多数灵巧手厂商都在灵巧手上加装了力觉、触觉传感器,但采集并将触觉模态数据真正投入训练是另一回事。据公开报道,有多位行业专家表示,短期内触觉模态的意义不会很大,其真正爆发一定是具身智能在工业、商业应用彻底成熟,并开始进入交互要求更为精细的家庭场景之后。但从长远计,触觉一定是大势所趋。

3.破局者的“三把钥匙”:

架构创新、规模降本、数据生态

技术路线的多元化、商业化落地的诸多难题,最终都要落到一个核心问题上:谁能真正解决技术卡点、成本高企、数据采集难三大痛点,率先实现商业化突围?

在IROS 2025现场,我们看到了一些企业正在给出自己的答案。

关于技术路线会长期并存还是会走向收敛,一直以来都是行业内争议最大的话题之一。

灵心巧手创始人兼CTO周永认为,连杆、齿轮、绳驱三种传动方案会长期并存。

“不同客户有不同需求,短期之内不会收敛。我们希望最早生产出一百万只灵巧手,所以坚持三个路线同时研发,给用户选择的权利。”周永告诉“甲子光年”,他们团队最早并行探索了十来种传动方案,甚至尝试过气动,累计研发四五十款灵巧手,最后收敛为当下三大路线,“我们认为三种路线会像行星、谐波、RV减速器一样长期共存。”

周永还表示,灵心巧手计划一年内推进实现由灵巧手“自我生产”的机械臂和灵巧手,三年内拓展至手机、电脑等AI硬件生产,十年内实现组装外太空飞船。

但星际光年创始人位德浩持有不同观点。他认为从长远看,绳驱会成为主流方案,“绳驱在灵活性、轻量化、仿生性上的优势是不可替代的,现在的问题只是工程化成熟度的问题。”

位德浩的判断并非毫无依据。特斯拉第三代Optimus灵巧手就采用了以绳驱为核心的混合方案,尽管目前仍面临寿命短、成本高的问题,但这恰恰说明了绳驱方案的潜力和挑战所在。

而关于“绳驱如何防止磨损和蠕变”这一难题,各家厂商也都拿出了自己的解决方案。

周永团队五年前就开始攻克这一难题,他们的解决方案是:通过巧妙的结构设计降低绳索摩擦,同时选择高质量、耐用的腱绳。“我们与国产供应商合作开发高性能腱绳,目前已实现全部国产化。”

他还以达芬奇手术机器人为例证明该方案的可行性:“达芬奇手术机器人也是用绳驱做精密操作,证明这个方案具备规模应用能力。”

星际光年则从材料、结构、算法三个维度做了系统创新:材料上,自研高强度复合腱线,抗拉伸性能提升3倍,疲劳寿命达50~80万次;结构上,采用大扭力仿生直驱结构,优化绳索传动及摩擦路径;算法上,开发自动张紧技术与智能补偿算法,实时维持绳索张力恒定,彻底解决绳索蠕变带来的精度和负载能力下降问题。

“目前Pantheon Hand 22在连续数十万次工作中精度衰减控制在±1°以内,寿命测试后仍保持99%的精度。”位德浩说。

而对于坚守直驱路线的企业来说,模块化设计成为了他们的核心突破点。

星际光年不仅做绳驱,也在电机直驱方案上进行了创新。位德浩告诉“甲子光年”,他们是国内首家实现灵巧手模块化的企业,可以做到每个关节的快拆快换和自由组合。

“我们用的是自研的灵巧手专用微型关节模组,包含了驱动、编码器、空心杯电机和微型涡轮蜗杆,是一体化的模组,可以实现即插即用。”位德浩解释说,“客户今天想要三根手指,我们只用装三根就可以了。他甚至可以把我们的五指手拆了,用里面的模组再搭建一个三指手。”

这种模块化思想的灵感来自乐高和机械臂行业。“机械臂不会自己做全部零件,而是买模组来搭建。小时候我就喜欢玩乐高,长大后做灵巧手,我就想,能不能用同样的方式做灵巧手?”

因时机器人则在直驱路线上走得更扎实。因时认为,直线驱动+连杆或齿轮的方案特别适合当前人形机器人的主要应用场景(基础抓握与搬运)。“绳驱和混合方案虽然在自由度上略优,但在实际场景中难以实现精细操作,反而在成本和可靠性上不如直驱+齿轮。”房海南说。

如果说技术路线的选择决定了灵巧手的性能上限,那么成本控制能力则决定了商业化的下限。

目前主流灵巧手单价在2~5万元,甚至更高。例如Sharpa拥有22个自由度的SharpaWave售价高达5万美元(约35万人民币),这样的价格显然难以支撑人形机器人的大规模商业化。

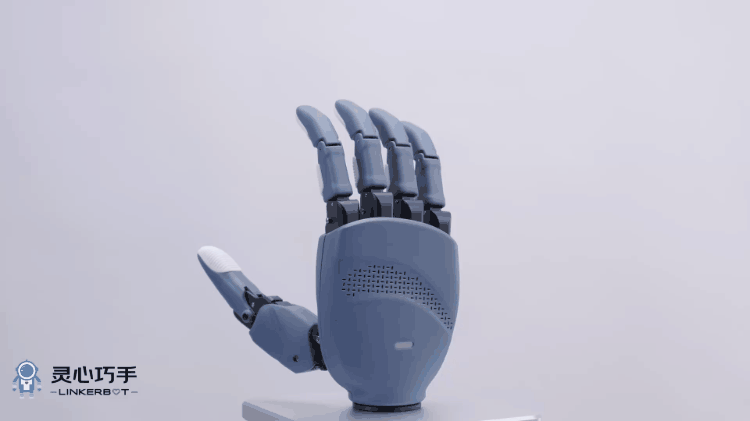

然而最近,事情有了新变化。灵心巧手发布了Linker Hand O6,这款产品以370克的自重创下了全球最轻量产灵巧手纪录,同时实现了50kg的负载能力,而这款手的售价仅为6666元。

灵心巧手Linker Hand O6 图源:灵心巧手

星际光年也提出了“万元级灵巧手”的目标。他们的直驱灵巧手定价已降至1.299万元,而最终目标是“定价万元以内”。

位德浩向“甲子光年”解释了实现这一目标的底层逻辑:架构性创新+全链条控制。

“我们重新定义了灵巧手的机械结构,采用全绳驱集成方案,通过模块复用、绳路简化;同时采用全链条自研,掌握核心部件定价权,且目前核心材料与传动方案全部国产化,并设计了适用于大规模生产的工艺链。”

位德浩强调:“核心杠杆不在‘压价’,而在技术普惠——我们希望灵巧手不再是科研机构的‘奢侈装备’,而成为每个机器人开发者都能负担得起的标准部件。”

具体来说,成本降低的路径包括以下几条:

首先是提升出货量摊薄成本。“采购1只和采购100只价格一定不一样,生产100只的成本和生产10000只的成本也不一样。”因时机器人CMO房海南表示。灵心巧手创始人兼CEO周永也强调了规模的重要性——灵心巧手早期由团队自筹资金建立供应链和工厂,2023年就实现了量产,率先产出了数千台高自由度灵巧手。周永预计明年自己公司的出货量会达到5-10万台。

其次是核心零部件全栈自研。星际光年的直驱方案采用自研微型关节模组,包含驱动、编码器、电机和减速器的一体化设计,避免了中间渠道加价。因时机器人则凭借微型伺服电缸的规模优势(年销量几万台)压低了核心部件成本。

第三是标准件替代非标件。位德浩坦言,绳驱成本高的主要原因是“非标件多、个性化需求强”。而星际光年通过工艺标准化和模块化设计,用标准件替代非标件,从而降低了加工和装配成本。

第四是国产供应链深度整合。灵心巧手在国内市场已实现95%以上零部件国产化,目标是100%国产。“我们现在的绳子都是国产的,性能不输国外,但成本显著降低。”周永说。

第五是自动化生产线。周永透露,他们的工厂采用机械臂进行自动化生产,大幅提升了生产效率,降低了人工成本。

这些降本路径的共同特点是:不靠压榨供应商,而靠技术创新和规模效应。正如位德浩所说,核心不在于“压价”,而在于通过“技术普惠”让更多人用得起。

值得注意的是,成本下降的前提是技术成熟度和良品率的提升。如果技术不成熟,即使价格低也难以商业化。这也是为什么周永在采访中说自己“没量产不见投资人”的原因——只有真正能量产、能稳定交付的产品,才有资格谈成本。

如果说技术和成本是灵巧手商业化的“硬实力”,那么数据则是具身智能时代的“软实力”。

当整个行业都在为优质数据发愁时,一个被忽略的事实也渐渐浮出水面:灵巧手厂商们,其实是离高质量操作数据最近的玩家。

作为灵巧手的设计与生产者,它们在研发、测试、调试过程中,会接触到大量真实的操作场景。无论是在实验室里测试捏薯片、拧瓶盖,还是与客户合作时在工厂里测试零件装配,抑或在服务场景中测试递取物品,在这些过程中,灵巧手的传感器会实时记录下手指的位置、力度、速度,以及与物体交互的细节。

这些数据,都是具身智能行业急需的优质教材。

更重要的是,优质的灵巧手数据拥有对力的控制。这种细节,是本体厂商们生成数据时难以点对点捕捉的,但灵巧手厂商们对这种力控数据无疑有着主场优势。

可以说,每一只灵巧手都是一个移动的数据采集器,而灵巧手厂商们手里握着一座未被开采的“数据金矿”。

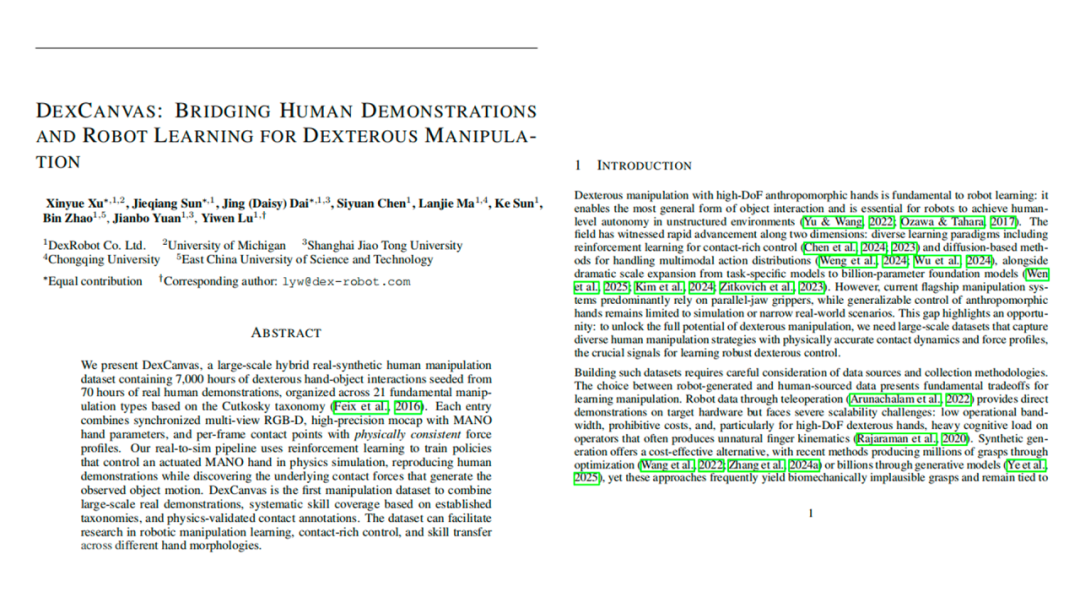

而在众多灵巧手玩家里,灵巧智能率先亮出了第一桶金。2025年9月底,灵巧智能正式发布并开源了大规模人手操作动作数据集DexCanvas。这一动作,跳出了硬件供应商的单一叙事,使其升维成了行业数据基础设施的构建者。

DexCanvas的价值体现在四个维度:

1.规模与精度:融合了超过1000小时的真实人手操作多模态数据,覆盖动作、视觉、力觉以及由此衍生出的超过10万小时的高保真物理仿真数据,数据精度覆盖亚毫米级轨迹。

2.物理真实性:通过一套独创的数据采集与处理流程,保障了手与物体交互过程中的几何与力学特性符合真实物理规律,有效缩小了仿真与现实的差距。这是行业首个系统性包含物理真实力觉信息的大规模人手操作数据集。

3.Real2Sim2Real闭环:DexCanvas通过将真实世界采集的高质量数据注入并优化仿真环境,训练出更强大的控制模型,再将这些模型高效地部署到真实的灵巧手上,形成了一个不断自我增强的、数据驱动的技术闭环。

4.全面开源:通过Hugging Face等主流AI社区平台,灵巧智能与全球学术界、产业界共享这一数据集。这不仅降低了灵巧操作研究的门槛,更旨在构建一个围绕高质量数据的技术生态。

DexCanvas:重新定义灵巧操作数据的“物理完备性” ,图源:灵巧智能

灵巧智能技术研发工程师章俐珺告诉“甲子光年”,在指尖触觉方面,他们针对不同用户设计了不同的触觉方案:“针对大型科研机构,我们采用了压阻式的触觉方案,适用于微电子组装、生物力学研究等需要高精度触觉反馈的场景;而针对普通企业用户,我们则将电容式触觉传感器置于灵巧手的指尖,可以满足如工业分拣、农业采摘等日常场景的需求。”

在灵巧智能之外,帕西尼则走了一条更重的数据工厂路线。

2025年6月,全球规模最大的帕西尼具身智能超级数据工厂在天津启用,占地近12000平方米,拥有15+N核心场景矩阵,可年产近2亿条高维训练数据。

帕西尼成立于2021年,拥有“传感器-灵巧手-人形机器人”完整的多维触觉产品矩阵,并构建起从硬件封装、数据采集、算法集成到首个VTLA(视觉-触觉-语言-动作)具身智能大模型的完整生态。据媒体报道,不到两个月时间,数据工厂已采集500多万条数据。帕西尼希望把数据放出去,加速提升灵巧手和具身智能系统在各行业的落地。

从IROS 2025的现场回望,我们看到了一个正在快速演进的灵巧手产业:

技术路线上,直驱、绳驱、混合方案各显神通,双腱绳和臂手一体化成为绳驱新趋势,模块化设计成为直驱新突破;

成本控制上,从5万美元到万元级的突破正在发生,架构创新、规模效应、国产化供应链成为降本三板斧;

数据生态上,从灵巧智能的DexCanvas开源数据集,到帕西尼的2亿条数据工厂,灵巧手厂商正在从零部件供应商升维为数据基础设施提供商。

特斯拉Optimus灵巧手一年换8~9次、单次成本4.2万元的"噩梦",在中国灵巧手厂商这里,正在被技术创新、工程化能力和生态思维逐步化解。

无论是周永用五年时间攻克绳驱可靠性,建立起国产化供应链;还是位德浩用模块化思想重新定义灵巧手,将价格降至万元级;抑或是灵巧智能用开源数据集构建行业生态、帕西尼用数据工厂打通从传感器到大模型的全链条……这些企业的努力,让我们看到了一个清晰的信号:灵巧手的商业化拐点正在到来。

正如灵心巧手创始人兼CTO周永所说,“灵巧手将带动具身智能机器人成全球最大行业,市场规模将会是汽车领域的20倍以上中国凭借政策红利、企业攻坚自研和产业链优势,未来将占据全球80%市场份额和50%的行业利润。”

当灵巧手真正成为“标准部件”,人形机器人才能真正从实验室走向工厂、走向家庭、走向千行百业。而在这场灵巧手商业化突围的竞速中,中国企业正在展现出独特的优势:完善的供应链、强大的工程化能力、开放的生态思维,以及对规模化量产的深刻理解。

这或许正是中国在具身智能时代弯道超车的最佳机会。

(封面图来源:“甲子光年”拍摄)

END.

精彩评论