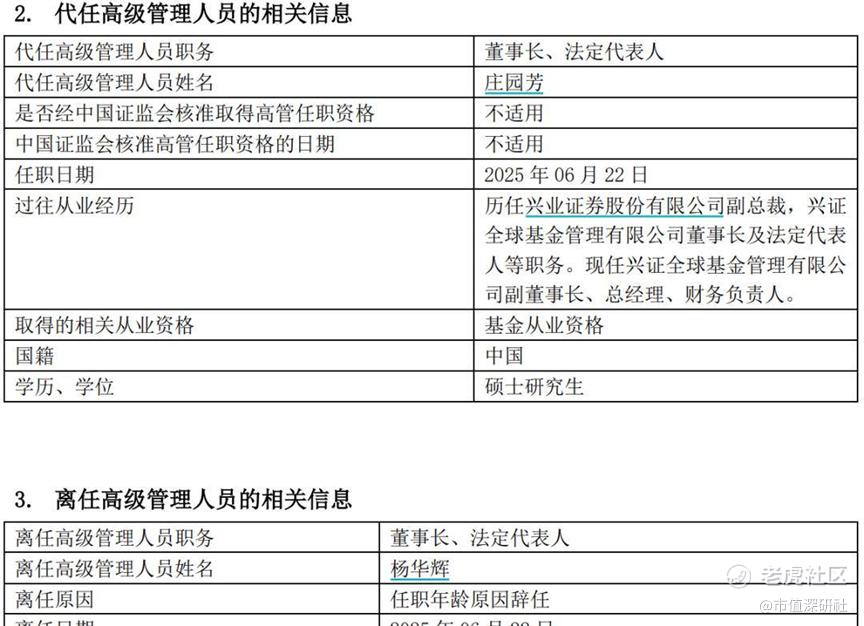

2025 年 6 月 24 日,兴证全球基金的一纸人事公告,在金融市场激起层层涟漪,将 “兴业系” 金融集团推向舆论焦点。原董事长杨华辉因年龄原因卸任,副董事长、总经理庄园芳代行董事长职责,这场看似寻常的人事变动,实则是兴业系在行业变革浪潮中,寻求战略突围的关键一步。

兴业系崛起:构建综合金融版图

“兴业系” 的发展壮大,始于福建本土的差异化竞争策略。1988 年成立的兴业银行,凭借 “商行 + 投行” 模式,在绿色金融、普惠金融等领域深耕,逐步打造出 “绿色银行、财富银行、投资银行” 三张亮眼名片。2010 年后,兴业银行加速布局综合金融,通过设立兴业信托、兴业基金、兴业理财等子公司,形成了以银行为核心的金融控股集团架构。

从业绩数据来看,2024 年兴业银行实现营业收入 2122.26 亿元,同比增长 0.66%;归母净利润 772.05 亿元,同比增长 0.12%;截至 2024 年末,总资产达 10.51 万亿元。在数字化转型方面,2022 - 2024 年科技投入占营收比重提升 1.07 个百分点至 3.95% ,构建的 “1 + 5 + N” 数字兴业服务体系成效显著,各线上平台用户活跃度大幅提升。

兴业证券作为兴业系的重要组成部分,2024 年实现营业收入 123.54 亿元,同比增长 16.25%,归母净利润 21.64 亿元,同比增长 10.16% ,投行业务聚焦科技、绿色产业。旗下兴证全球基金截止 2025 年一季度,管理规模突破 6500 亿元,位列行业第 16 位,但混合型基金管理规模相较于 2021 年二季度末大幅缩水近半,业务结构调整迫在眉睫。

这种 “银行为母,证券为翼,基金为矛” 的架构,虽在过往支撑了兴业系的规模扩张,但在资管新规、费率改革等行业变局下,其市场化能力不足、投研能力断层等问题逐渐暴露。

高层更迭:治理模式转型的信号

杨华辉与庄园芳的交替,标志着兴业系高管团队从 “复合背景” 向 “垂直深耕” 的转变。杨华辉职业生涯横跨银行、信托、证券、基金等多个领域,丰富的跨行业经验使其在兴业系的区域业务拓展和多元化布局中发挥了重要作用。

而庄园芳自 1992 年加入兴业证券,深耕证券与基金领域多年,作为联合创始人级高管,她上任后需直面两大难题。一方面,兴业证券与兴证全球基金间的协同效应出现边际递减,过度依赖集团资源导致市场化竞争力不足,兴证全球基金 2024 年营收同比下降约 9%,净利润增速仅 3% ,远低于行业头部水平。另一方面,人才梯队出现断层,董承非离职后,谢治宇、董理等基金经理业绩表现不佳,新生代人才市场认可度不足,如董理管理的兴全趋势投资混合近三年收益率 - 23.98%,明显落后于同类产品 。

与此同时,兴业证券在 2025 年 6 月 23 日选举苏军良担任公司董事长,其专业化背景有望推动兴业系从 “资源驱动” 向 “投研驱动” 转型,但在基金领域的经验积累仍需时日。

破局之路:寻找新的增长引擎

在费率改革、投资者机构化、AI 技术冲击等行业变革的大背景下,兴业系亟待突破传统发展模式,寻找新的增长动力。

在业务模式上,需从 “规模导向” 转向 “价值导向”。面对 2024 年公募基金管理费收入同比下降 8% 的行业困境 ,兴业系应通过 “投顾 + 产品” 双轮驱动,创新收费模式,从 “按规模收费” 转向 “按收益分成”,提升客户粘性与单客价值。

在业务布局上,要抓住 “绿色金融” 与 “数字金融” 机遇。发挥兴业银行在绿色金融领域的优势,与兴证全球基金的 ESG 投资形成联动,开发 “碳中和主题 ETF”、设立绿色产业基金等产品,吸引长期资金。同时,借助兴业银行的数字化能力,优化兴证全球基金的线上投顾服务,降低运营成本。

兴证全球基金的换帅,是兴业系金融版图在 “协同优势” 与 “转型压力” 间的主动变革。未来,兴业系若想在资管新时代占据一席之地,需在保持集团协同优势的同时,通过市场化改革激发子公司活力,实现从 “大而全” 到 “强而精” 的蜕变。这场战略调整最终能否成功,市场将给出答案。

精彩评论