2024年以来,在国家积极推进防范化解地方债务风险的进程中,诸多地区在化债工作上收获显著成果,多地相继官宣实现隐性债务清零。

如天津市财政局曾明确指出“全口径化债成效显著,非标、高息隐性债务全部出清”;江苏、广西等地也纷纷提出非标债务清零的具体时间表。而定融产品作为非标债务的重要类型,多地迎来集中清理。

然而,就在国家大力推进化债工作的关键时期,不少地方城投公司却依旧对非标债权融资青睐有加。

近期,马鞍山市横望农业发展有限公司就通过拍卖公司备案发行 “安徽横望债权资产”2025系列融资产品,这一现象值得关注。

非标定融成本高企,背离政策导向

“安徽横望债权资产”2025产品信息显示,其发行规模高达不超过5亿元,产品期限设定为24个月,业绩比较基准(年化)两年期达到7% ,认购起点为10万元,募集资金将用于补充公司流动资金。

事实上,该债权资产的底层资产为转让方马鞍山市横望农业发展有限公司对债务人马鞍市宁博投资发展有限责任公司共计7.5亿元的借款。而这款产品的实际融资成本年化率远不止7%,如果加上中介机构的各项费用,其综合融资成本不会低于10% ,与债券等标准化融资成本相比,明显偏高。

据华安固收数据显示,截至2024年1月31日,新纳入统计的定融产品收益率中枢约9.03% ,部分产品的实际成本更是突破14% ,远高于债券等标准化融资方式。在国家积极推动降低地方融资成本、优化债务结构的大背景下,如此高成本的融资方式,显然与政策导向相悖,不仅加重了地方债务负担,也不利于地方经济的可持续发展。

既然非标定融成本如此之高,为何部分城投公司仍对其情有独钟?

从融资渠道角度分析,在监管政策日益趋严的当下,资质较弱的城投公司想要通过正规融资渠道获取资金,可谓困难重重。而定融产品恰恰对城投公司资质要求较低,资金使用监管相对宽松,灵活性高,这使得其成为部分城投公司在融资困境下的无奈之选。

不过,为有效降低融资成本,一些地方政府也采取了积极措施,对融资成本年化率设置上限。例如,江苏省为控制债务快速增长等问题,明确要求地方融资成本不得超过5.5% ,通过政策手段引导地方融资走向合理区间。

非持牌机构违规备案,扰乱市场秩序

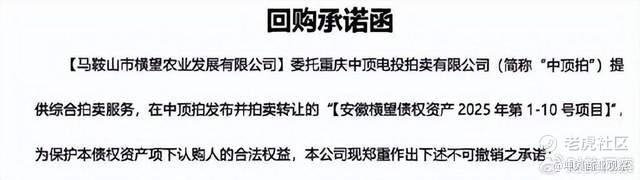

资料显示,“安徽横望债权资产”2025系列产品的备案发行机构为重庆中顶电投拍卖有限公司。2025年3月3日,债权转让方马鞍山市横望农业发展有限公司与债务人马鞍市宁博投资发展有限责任公司签订了《债权债务确认函》,以确保资产存续期内该底层资产真实、有效。转让方委托拍卖平台提供综合拍卖服务并在拍卖平台发布,拍卖总额达人民币5亿元。

据企查查显示,重庆中顶电投拍卖有限公司成立于2023年4月20日,注册资本1000万元,纳税人资质显示为小规模纳税人,从其主营业务范围来看,并不包含开展债权资产拍卖交易的业务。

该公司在不具备相关资质的情况下,为城投公司的定融产品进行备案发行,扰乱了金融市场秩序,也给投资者带来了潜在风险。这种操作不仅违反了相关法律法规,也对国家推进地方化债工作造成了阻碍。

值得一提的是,早在2023年7月,证券时报就曾对市场上出现的“伪金交所”进行过深入报道,指出“伪金交所”出现了两类新变种,一类是产登公司,另一类便是各式各样的拍卖公司。所谓债权拍卖公司,不过是将此前的备案机构换为拍卖机构,投资人改称竞买人,仅仅在形式上做了改变,本质上并未改变其违规操作的实质。正如一位业内资深律师所言,这不过是“换汤不换药”,是名副其实的“伪金交所” 。

非标定融风险积聚,威胁金融稳定

近年来,城投公司定融产品多采用债权、收益权转让的形式,产品名称通常包含“债权转让”“应收账款转让”“收益权转让”等字样,但其合规性屡遭质疑。

债权资产通过拍卖方式向不特定群体吸收资产,这种行为涉嫌非法吸收公众存款。

而且,城投公司作为国有公司,一旦因经营不善或其他问题无法还款,给投资人造成损失,投资人很可能向公司甚至政府索要赔偿,这无疑会给政府带来极大的隐患。

定融作为典型的高息非标债,目前已成为隐性债务化解的重点对象,国家审计署已将金交所定融产品界定为违规举借债务。

自2024年3月以来,多个省市纷纷取消辖区内金融资产类交易所业务资质,明确“产登类”公司为伪金交所,严格控制非标融资。多地也相继发文加强非标融资管控,推动定融置换,降低非标融资占比与成本,江苏、扬州等地在这方面已取得一定成效。

2024年4月18日,财政部通报了六起地方政府隐性债务问责的典型案例,秉持“发现一起,查处一起,问责一起”的零容忍态度,持续强化隐性债务查处问责力度,充分彰显了中央遏制新增隐性债务、防范化解地方政府债务风险的坚定决心。在当前高压监管态势下,各地正积极落实化债责任,多管齐下推进债务风险防控。

在国家大力推进地方化债工作、严格监管融资市场的背景下,“安徽横望债权资产”2025系列产品的发行会否增加当地债务风险防控和金融市场稳定?该笔融资项目又是否获得相关部门审批?

转载:新浪财经

精彩评论