作者:牛金鹏 来源:公爵互联社

要说当下最火的官员,"荣昌老高"当仁不让!这位在网络上爆红的"老高",正是重庆市荣昌区委书记高洪波。

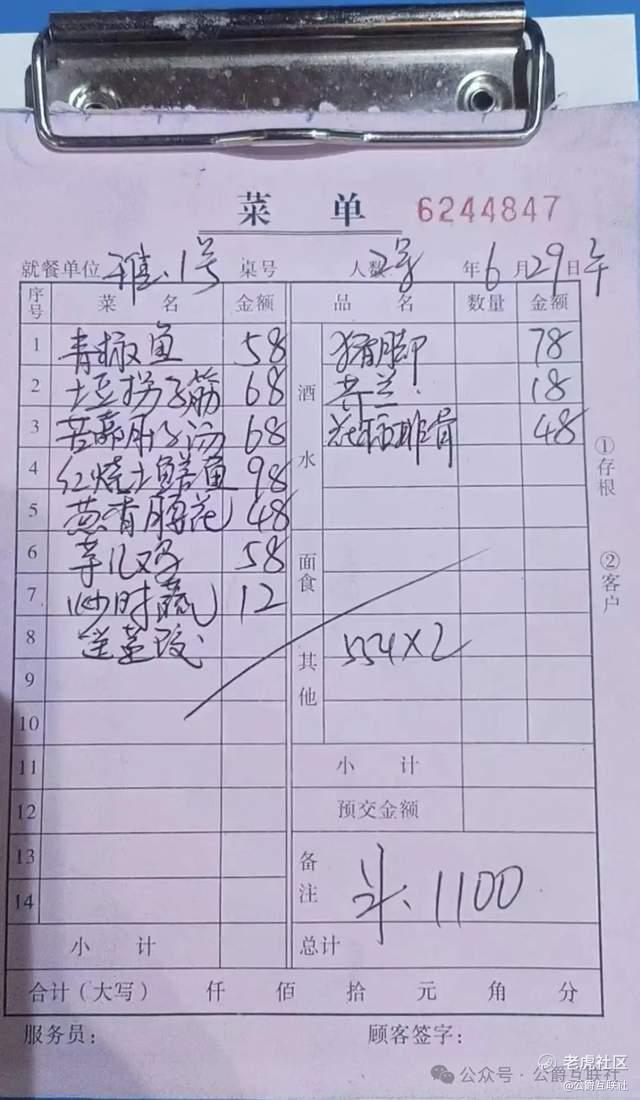

在一张简单的餐桌旁,重庆荣昌区委书记高洪波与养猪户、食品加工者等基层从业者坐在一起。人均50多元的自费账单,周末街边小馆的烟火气,没有繁文缛节,只有坦诚交流。在整治违规大吃大喝的背景下,这顿看似寻常的“下馆子”,既守住了政策底线,又给冷清的市场带来了一丝暖意。

【划清刻度:在“禁”与“放”间精准落笔】

整治公款吃喝本来是件好事,但有些地方执行时搞"一刀切",连正常的朋友聚餐都不敢去了。公务员们现在连普通饭馆都不敢进,生怕被误会。这样不仅把好政策搞变味了,还影响了正常的人际交往和小餐馆的生意。

高洪波的这顿饭,就像一把精准的尺子:自掏腰包、周末时间、街边小店、基层作陪——四个要素清晰勾勒出“合理消费”的轮廓。饭桌上那句“谁抢单就不准吃饭”,掷地有声,传递的信号再明白不过:守住“谁买单、与谁吃、在哪吃”的底线,该吃的饭就能吃。

政策的力量在于精准,而非草木皆兵。当“不敢正常吃喝”成为现实,恰恰暴露了执行中参照物的缺失。

这场公开宴请,正是以可复制的样本,为模糊地带注入清晰度:公职人员的个人消费,只要远离公款、私利、高档场所的红线,就值得尊重。这是对政策的纠偏,更是对人性的正视。

【涟漪效应:从“带头吃”到“众人跟”的消费传导】

消费作为经济循环的末梢神经,直接反映着市场活力和民生温度。餐饮业作为消费领域的重要支柱,不仅承载着亿万家庭的生计,更是社会经济发展的晴雨表。在这个特殊时期,我们需要重新审视餐饮业的多重价值。

在荣昌区的大街小巷,50-100元的人均餐饮消费水平看似平常,却维系着一个庞大的民生网络。这些消费数字背后,是数以千计夫妻小店凌晨四点备菜的辛劳,是街边摊主风雨无阻出摊的坚持,更是整个餐饮产业链上无数普通劳动者的生计所系。

高洪波这笔"民生账"算得精准而务实:以每周1万人次、人均80元的消费规模计算,就能产生80万元的直接消费额。这笔资金通过食材采购、员工工资、房租水电等渠道层层流转,最终形成约百万元的经济循环效应。更重要的是,这种消费模式具有可持续性——既不会造成财政负担,又能让资金真正流入最需要支持的基层经营者口袋。这种"微循环"模式,正是激活区域经济毛细血管的关键所在。

效果立竿见影。被书记“打卡”的小馆子迅速满座,当地火锅店推出“同款套餐”,单日销量激增。这印证了一个朴素道理:信心会传染。当公职人员坦然以普通消费者身份走进餐馆,本身就是对市场环境的无声背书,能快速消解部分人群的消费顾虑。

而更深层的逻辑在于民生循环。公职人员的收入来自纳税人,若自身不消费,小摊贩的收入源头便可能枯竭。呵护城市的“烟火气”,保障小商户的营生稳定,才能转动就业、收入、再消费的齿轮。这场饭局的价值,正在于以一个真实的动作,触发了这个循环的启动键。

【出镜执政:从“怕亮相”到“敢担当”的破冰】

60岁的正厅级干部,本可以安稳守成,高洪波却选择频频出镜!年初就曾倡导干部买新衣、下馆子,为网红商户站台,端午划龙舟,如今公开宴请……这打破了传统官员“低调避嫌”的刻板印象,在网络空间构建了新的互动模式。

他的逻辑直接并且有力:“领导干部要敢于出镜,出了镜,荣昌才能出名,文旅才能出圈。”这本质是主动拥抱阳光政务。当宴请视频被广泛转发,账单细节接受公众审视,“作秀”的质疑与“担当”的点赞并存时,一种良性的监督生态正在形成:公众在审视中理解政策,官员在回应中贴近民意。

这背后是对网络时代治理逻辑的把握。在信息洪流中,“沉默”易滋生误解,“透明”才是公信力的基石!

允许餐馆悬挂自己的照片、鼓励自媒体拍摄、阳光下处理政务,高洪波将官员的担当,转化为地方的知名度与吸引力。这种“注意力转化”,恰恰是文旅餐饮等产业破圈的关键动能。

一场寻常的家常宴请,触动人心,因为它直指三个核心:政策如何精准落地?消费信心如何重建?官员如何适应网络时代的治理?当公职人员既能严守纪律红线,又能以普通消费者身份融入市场;当治理行为既坚持原则又不失灵活,地方经济的微观活力才能真正涌动。

城市的生命力,始终萦绕在街头巷尾的烟火气息中。而要守护这份人间烟火长明不灭,既需要治理者具备"放得开、管得住、服务好"改革的制度智慧,更需要敢于打破惯性思维的实践勇气。这既是对传统管理模式的革新,更是对"以人民为中心"发展理念的生动诠释。

注:本文部分数据内容来源于网络公开资料

作者:牛金鹏,(公爵互联社主理人)专栏作者,新经济观察家,商业科技评论人。关注电商、O2O、企业转型、互联网 、新媒体、大数据、AI、新能源等领域。

精彩评论