公募基金行业正经历从 “造星” 到 “造团队” 的深度转型,最直观的体现便是基金经理增聘动作的密集涌现。据 Wind 数据统计,截至 7 月 7 日,今年已有逾 710 只公募产品宣布增聘基金经理,相关公告近 900 条,其中不乏葛兰、冯波、刘格菘等知名基金经理管理的产品。这一现象引发市场关注:频繁增聘究竟是原经理离职的前兆,还是行业向 “团队化” 转型的必然?

明星产品密集增聘 背后逻辑多元

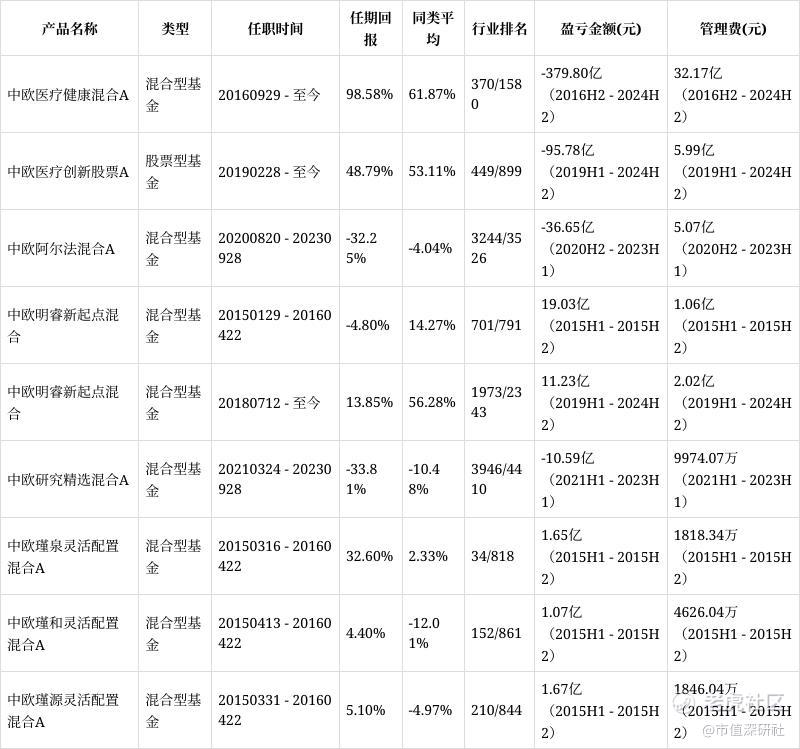

近期,多只头部基金的增聘公告备受瞩目。7 月 4 日,中欧基金宣布为规模 311.79 亿元的中欧医疗健康增聘赵磊,与葛兰共同管理;6 月下旬,冯波管理的易方达竞争优势企业等产品新增郭杰、何崇恺等多位共管经理;此前,鲍无可、刘格菘旗下产品也陆续加入 “共管阵营”。

长期以来,“增聘” 常被解读为原基金经理即将离职的信号。一位行业分析师指出,若某经理管理的多数产品短期内集中增聘,且新增人员与原经理风格高度相似,确实可能暗示离任计划。但更多业内人士认为,增聘的核心逻辑并非 “风险预警”,而是团队能力的动态优化,具体可分为三类情形:

“以老带新” 的培养机制:许多基金公司将 “共管” 作为研究员晋升的实战环节。某中大型基金公司人士表示,新人通过与资深经理共同管理产品积累经验,达标后再独立操盘,是行业成熟的人才培养路径。

为基金经理 “减负”:部分明星经理管理规模庞大,增聘可分担其工作压力,使其更聚焦擅长赛道。例如,管理多只百亿级产品的基金经理,通过新增共管人优化时间分配,提升管理效率。

能力圈互补:当产品规模突破阈值,单一经理的调仓难度上升,增聘风格差异化的经理可形成协作优势。比如擅长价值投资的原经理搭配专注成长股的新经理,构建 “价值 + 成长” 的复合型管理模式。

多位业内人士强调,投资者需跳出 “增聘即利空” 的认知误区。“若原经理明确无离任计划,增聘更多是团队协作的优化,而非风险信号。” 沪上一位基金从业者表示。

共管模式成常态 行业加速 “去明星化”

增聘潮的背后,是公募基金 “共管模式” 的普及。Wind 数据显示,目前全市场 1.29 万只基金中,3307 只采用 “双管一” 或 “多管一” 模式,占比达 25.61%,即超四分之一的基金由多位经理共同管理。

这一趋势与政策引导密切相关。2022 年 4 月,证监会在《关于加快推进公募基金行业高质量发展的意见》中明确提出,要扭转过度依赖 “明星基金经理” 的模式,构建团队化、平台化投研体系;2025 年 5 月的《推动公募基金高质量发展行动方案》进一步强调 “支持基金经理团队制管理”,推动行业从 “单兵作战” 向 “平台协作” 转型。

在此背景下,新生代基金经理加速崛起。目前全市场基金经理总数已突破 4000 人,其中任职不足 3 年的 “新生代” 占比超三分之一,上岗未满 1 年的 “新锐” 达 534 人。他们的影响力在业绩端逐渐显现 —— 截至 7 月 4 日,年内主动权益类基金排名前 10 的产品中,有半数由任职不足 3 年的基金经理管理。例如,长城医药产业精选 A 以 90.92% 的年内回报夺冠,其基金经理梁福睿任职尚不满一年;永赢医药创新智选 A 的两位基金经理储可凡、单林,任职均不足 2 年。

新生代崛起背后 潜力与风险并存

新生代基金经理的优势已逐渐凸显。某华南资深从业者分析,年轻经理对新鲜事物接受快、学习能力强,且管理规模普遍较小,投资灵活度更高,更能适应近年来的震荡市场风格。此外,他们较少受传统投资框架束缚,往往能从新视角挖掘投资机会。

但不容忽视的是,这一群体仍面临多重考验。上述人士提醒,新生代经理普遍缺乏完整市场周期的历练,难以判断其在不同风格市场中的适应能力;部分产品业绩依赖 “押注风口行业”,高行业集中度的策略虽可能短期见效,但对行业趋势的把握要求极高,业绩可持续性需长期验证。

总体来看,基金经理增聘潮的背后,是公募行业从 “个人英雄主义” 向 “团队协同作战” 的转型缩影。对于投资者而言,与其纠结 “增聘是否意味着离职”,不如更关注新增经理与原团队的风格匹配度、投研体系的稳定性 —— 这些才是基金长期业绩的核心支撑。

精彩评论