恰逢新希望草根知本成立十周年,我们以逆向视角,回溯这家消费产业 CVC 十年发展历程,从过去的试错中寻找未来的答案,本篇是该系列的第二篇:只转了「形」,却没有转「神」?「To B转ToC」,产业资本如何找到正确的道路?

作者 | 郑言拓(北京)

监制 | 邵乐乐(上海)

在经历从火热到冷却的一个小周期后,投资行业对消费的认知正在发生转型:

相较于依赖资本助推即可实现火箭式增长的科技行业,消费生意更像是「经验」的生意,扎实的用户洞察、稳健的供应链、匹配的渠道、成熟的组织管理,每一部分都是长青消费公司不可或缺的能力。

因此,资本的作用已不仅是「给钱了事」,而是要发挥所长,更为精深地参与到企业的战略和运营之中。

新希望集团旗下的草根知本正是这一转型浪潮中的重要践行者。在上一篇文章中,我们呈现了草根知本以产业资本的身份参与消费行业,进行早期试错与探索的过程。

概要来说,10年前草根知本的成立与发展,与新希望在集团层面的战略思考有关。彼时,中国经济正在经历动能转换、产业结构升级、社会结构变迁和技术变革的综合变革。从农牧业开始,逐渐向下游食品品牌延伸,是新希望集团可持续发展的战略性举措。

同时,国内供给侧正面临内卷加剧与外贸迷云的综合困境,迫切需要从单一的生产优势转向更长期的综合竞争力。

因此,服务好C端用户,做好面向C端的产品,是生产企业在新阶段的一个重要发展方向。

以此为背景,草根知本的投资路径,在经历了两三年的试错之后,开始形成明确聚焦——找到具备To C机会的制造企业,通过投后管理帮助其转型,从而实现资本增值与生态整体的协同发展。

但是,难度有两重。

第一重是,投后管理到底应该怎么做。2015年前后,产业资本在中国仍然是新鲜事物,尽管有3G资本、丹纳赫等海外机构的成熟范本,但如何将其和国内消费企业的具体实践、市场环境及发展阶段有效融合并实现本土化创新,仍是个难题。

针对这个难题,草根知本踩过的坑,以及沉淀的经验,我们也在系列复盘①有过部分呈现。

第二重是,生产型企业如何转型消费型企业,这是一个从理念转换到业务落地、能力重塑都相当具有挑战的课题。草根知本总裁席刚曾在新希望乳业担任总裁(现任新希望乳业董事长),具备资深的C端企业运营经验以及品牌经验,因为对消费洞察和产品品牌有极强的热情,也经常被同事们开玩笑说是一个「被CEO耽误的产品经理」。

但不论是消费市场、产业技术、渠道更迭还是营销环境,都在加速变化甚至分化过程中。带领更多草根系被投完成B转C的升级,已经不仅仅是既有经验的复制那么简单。

在本文中,我们从战略、产品和渠道三个层面,呈现草根知本在产业投资与B转C方面的探索。

战略层面:从供应链思维到品牌思维

「做品牌」是中国无数上游生产型企业的共同梦想,现实却很骨感。

从B端业务向C端突围的过程中,许多公司的失败,往往不是因为缺乏技术、渠道或资金,而在于企业领导者与组织底层思维模式没能真正转变:从供应链思维向品牌思维的过渡。

这种思维转变,将决定企业如何看待用户价值、定义市场机会、配置核心资源,以及衡量成功标准。因而需要在战略层面进行明确。

所谓供应链思维,即:把我有的东西,高效可靠地卖给(已知的)需要它的人。

举例来说,供应链思维主导的产品研发,重点是已知而明确的需求,需要降本增效、保证质量、按时交付;渠道方面,则是「认识谁找谁」,关注点在于管理供应商、压缩账期、维护现有客户关系等。

品牌思维则不然。它的本质是:发现甚至创造人们想要的东西,并让他们在众多选择中爱上我、选择我、忠于我。这往往是一个探索未知的过程。

因此,在做产品时,品牌思维会承认消费需求的模糊多变,以消费洞察为驱动。渠道上,「我的消费者在哪我去哪」,关注理解消费者的购买场景和路径。

简单来说,两者依托于完全不同的能力模型:前者是资源导向型,核心是产能和关系;后者是用户导向型,需要洞察和连接能力。

因此,在草根知本成立早期,就在战略层面明确了对消费品的三个关注重点:需求、产品、服务。此后的认知提升与实际举措,全部紧紧围绕这三个关键点。

第一,关注消费人群的具体需要,从不同年龄段和不同社会圈层,来考虑实际的需求场景。

「消费者驱动」看似是常识,实则过去二十年中,许多品牌并未真正实践这一点。在增量时代,存在大量的需求空白未被满足,因此品牌往往忽略了细致的消费者洞察的重要性。

在2024年《窄播》对席刚的一次采访中,他提到,在今天的存量时代,消费品牌的增长机会,只有替代性选择和细分品类的结构性机会。何况,在高度透明的消费行业,任何产品创新最多只能维持半年。

换句话说,这是一个永远思考如何实现差异化、随着时间差异化不断被趋同化、再继续寻找新的差异化的过程。因而对消费品牌「持续洞察的能力」提出了更高要求。

第二,品牌要用好产品来吸引消费者,而不仅仅是低价和补贴。

不论是作为竞争策略还是自保选择,「价格战」不可避免地成为过去几年消费行业最显见的困境,由此带来的「劣币驱逐良币」,已经在整条产业链路上掀起不安的震荡。

真正好的产品,是制造、销售和消费者三方的共赢。作为同时具备制造能力与品牌能力的角色,草根知本以及被投企业,有动力、有责任、有能力推动市场朝着健康化发展。

第三,提供更好的消费者服务。

过去,许多拥有强大制造能力的传统企业,往往把消费者服务限定在被动处理投诉,缺乏构建长期关系的举措。然而,面向充满个体差异的C端消费者,服务体验是品牌价值感和用户忠诚度的直接来源。

总结来说,要做好B转C,就需要在顶层设计上做到消费者驱动、产品至上、重视服务。

产品层面:从「能生产」到「被需要」

实践总是比纸上谈兵更难。在很长一段时间里,草根知本的转型努力,只转了「形」,却没有转「神」。

换句话说,在早期的转型过程中,草根知本与被投企业,是在照猫画虎地「模仿」纯C端消费品牌的市场打法。

以产品研发为例。好的产品,一定来自于对消费者行为的深度分析,但B端出身的企业,在判断「做什么品」的时候,往往容易依赖主观判断,或是跟风行业趋势,「什么火做什么」。

比如,草根知本投资的复合调味品品牌「川娃子食品」,就曾踩过这样的坑。当时,观察到东南亚口味受到年轻人欢迎,川娃子食品也曾推出了「冬阴功」口味的调味料,不料,由于这一产品和川娃子食品「来自四川」的风味定位不符,用户并不买账。

再比如,新控国际曾押注年轻人健康养生的需求,推出了一款益生菌水。但这款产品的研发逻辑,更注重菌株的创新等技术可实现性,忽视了用户的认知基础和消费场景适配性。

这也是B端企业做产品时的另一个陷阱:在研发时,往往从自身资源和技术出发,而不是从用户痛点与场景出发。

在这些失败的经历中,草根知本团队逐渐领悟到,企业应该实现从「能生产」到「被需要」的跨越。供应链的优势,只有与用户消费场景相结合,才具有意义。

To C转型不仅是推出新产品,更需要在企业内部建立标准化的消费者洞察流程和理念共识。这正是其学习丹纳赫并购管理精髓DBS(Danaher Business System)的关键所在——树立清晰的业务逻辑,并将关键步骤标准化、流程化。

在这一理念的指导下,川娃子食品首先放弃大而全的臃肿产品矩阵,聚焦细分场景(佐餐+烹饪)和精准人群(年轻人),打造了爆款产品「烧椒酱」。

这一产品场景适配性很高,既能拌饭拌面,也能成为中西餐融合的调味纽带,解决了「家庭自制标准化」的具体痛点。让年轻人快速烹饪出美食,传递对家人的关心,让调味品超越功能属性,成为情感连接的载体。

第二,把供应链优势落地为可被消费者感知的品质承诺。

川娃子食品的产品,选用了新鲜二荆条辣椒,在贵州、四川、云南、等多地建立供应源,借助新希望冷链物流优势,实现 365 天新鲜原料不断档,此为「鲜度」;工厂里的X光机和辣度检测仪,保障了口味的稳定性和均衡性,此为「辣度」;迭代烤制设备,用低温烤制工艺使辣椒外香内熟,此为「焦香度」。

这三度,都是为了让消费者在食用烧椒酱时,能够实打实感知到产品的优势。

第三,动态响应用户反馈,用数据驱动替代主观决策。这符合草根知本一直信奉的精益管理理念:用持续改进的「小闭环」来减少试错和浪费,确保产品迭代始终紧扣用户价值。

在产品开发和迭代过程中,川娃子食品邀请评审官评审、结合工厂和消费市场反馈的大数据与小数据,努力找出风味特征与需求点,让烟火气有强大的品质支撑的同时,也让川娃子食品的科技更有温度。

而类似经验被提炼、总结和分享,则依托于草根知本定期组织的「产品经理特训营」。「产品经理特训营」着力于培养有产品思维的市场条线高潜人才,聚焦产品打造的全流程,从前期的用研与创新,到生产管理到供应链优化,再到品牌塑造和全域营销,帮助被投企业真正建立起做好品牌的综合能力。

渠道层面:如何搭建适配的渠道网络?

在选择渠道时,B端出身的企业经常出现渠道错配的问题,忽视人货场的一致性。

《窄播》在一次关于新乳业的采访中,其高管张帅就曾回忆道:「2019年之前,我们的新品贡献率并不高,其中一个很重要的问题是渠道不对。比如你希望做一个年轻人喜欢的产品,但是你铺的渠道是一个传统渠道,那么人、货、场就不匹配。」

这次经验,让新乳业深刻理解了「对的渠道」的重要性。酒香也怕巷子深,必须要跟着消费者走,把产品放到年轻人爱逛、爱刷、常去的地方去。

2020年之后,随着新乳业加深与盒马、零食折扣等新渠道的合作力度,加大在远场DTC电商的试用和铺货力度,并逐渐调整在小红书等新媒体上与消费者的沟通方式,大大提高了新品的成功率。

比如这两年迅速崛起的零食折扣店,顾客大多是25岁上下的年轻人,习惯在外吃早餐,而牛奶正是早餐场景中的刚需品类。如果新乳业与这类渠道合作,应当是沿此逻辑,有针对性地开发对应场景的定制产品,并在营销上与烘焙等品类形成互动。

随着认知的提升,草根知本逐渐总结出了一套渠道打法。

首先,要找到匹配的人群,重视新渠道,拥抱新零售。

「有言有味」是草根知本旗下新希望味业孵化的全新子品牌,定位年轻化、健康化调味品,面向注重生活品质、热衷尝新的中产家庭——这刚好与山姆主力客群高度重合。而且,由于是全新品牌,它没有历史包袱,可以采取符合年轻人喜好的品牌形象、产品矩阵和渠道策略,不存在旧有利益关系的掣肘,这为品牌的发展减少了阻力。

在山姆上,有言有味取得了不俗的战绩。树番茄火锅底料,在山姆全国会员店上市之初,迅速飙升至山姆调味酱菜热度榜top1后持续霸榜。川式红油冷泡汁更是表现优异,销量一度超过了前者,成为该品牌在山姆渠道的第一大单品。

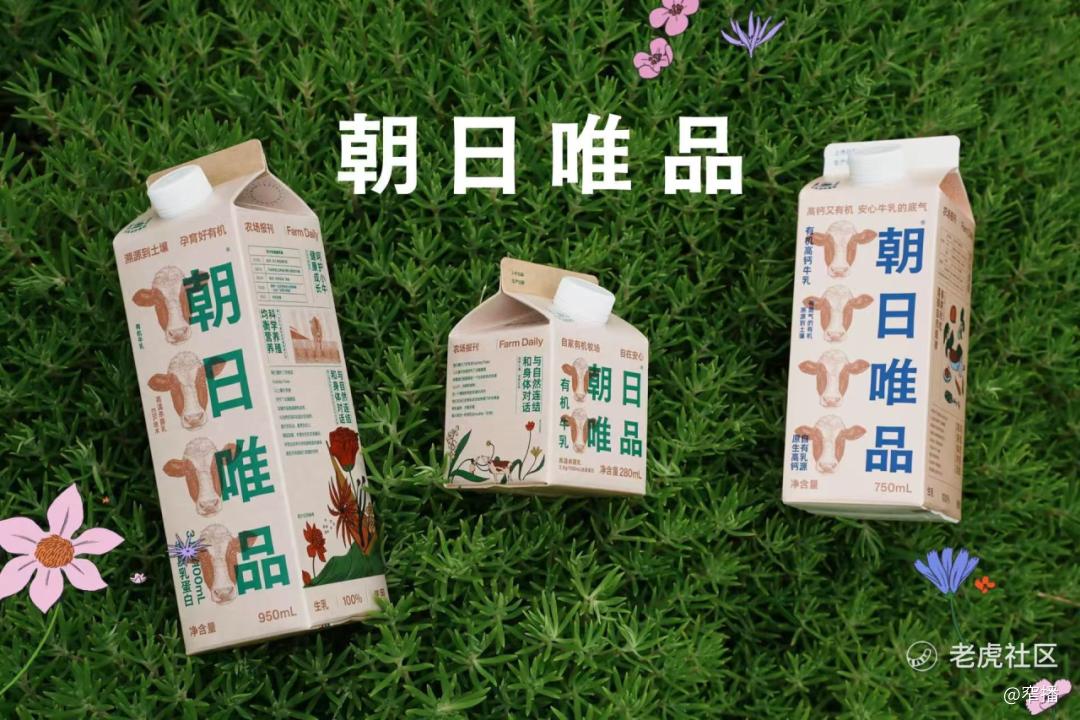

而草根知本六大赛道之一乳制品赛道的品牌「朝日唯品」则走出了一条借力非传统渠道积累品牌势能、精准触达核心人群的高端品牌塑造路径。

几年前,朝日唯品就因为出色的牛乳品质,加上高品质、差异化、小众属性的品牌调性,与精品咖啡的双向奔赴。为了贴近自己的核心消费群体,朝日唯品早期在OLE、久光、雅品嘉等少数高端精品超市售卖相关。同时,朝日唯品也积极开拓私域渠道,借助高端小区团购的契机,突破品牌的核心人群。多年以来,朝日唯品一直按照自己的步调精准分销,在产品、渠道、供应链、营销内容上保持品牌一致性,构建其高端品牌形象。

草根知本对新渠道的重视,还延伸到了投资领域。2023年,草根知本旗下的升望基金领投了硬折扣连锁零售品牌「零食有鸣」,进一步提升了生态内品牌与渠道的协同效应。

在今天的买方时代,距离消费者更近的渠道,在零供关系中已经获得了越来越多的主导权。渠道不再仅仅是帮品牌卖货的下游,而是反过来,借助消费数据来为上游品牌商提供产品开发的指导。选对一个好的渠道,甚至可以反向提升品牌的产品能力。

因此,拥有完整的渠道网络后,草根知本不仅满足于渠道的销售作用,而是进一步探索渠道与品牌间的合作方式,将渠道视为产品测试、趋势捕捉和打造制贩同盟的重要阵地。

在为优质渠道自有品牌代工的过程中,品牌自身也获取了更多用户反馈,更敏锐地捕捉到市场上的新品、新趋势。这些洞察,又为品牌自己的产品开发提供灵感。二者并驾齐驱,共同发展。

这几个品牌基于不同定位探索出的不同渠道策略,也在日后被草根知本提炼出一个生产型企业B转C的共同经验——B+C双轮驱动,并推广到草根系的企业。席刚认为,B+C的生意模式,可以让品牌与供应链价值完美融合,「B端让我们快速地在渠道里获取存量,并且实现利润;C端可以通过B端基础做发展,快速提升品牌价值。」

结语

转「形」不转「神」,是草根知本在转型的过程中,曾经犯过的错误,也是许多B端企业转向C端品牌时都会遇到的共性难题。总结草根知本的探索过程,我们会看到,其间的关窍,并非企业采取何种具体的市场动作,而是能否在战略对齐的基础上,将相关的思维和能力内化,形成PDCA标准循环,并在反馈中持续演进。

这取决于人才、取决于组织、也取决于行业整体所处的发展阶段。

在欧美、在日本,这已经成为消费行业的基本共识与标准打法。我们有理由相信,随着中国产业供给结构的调整与消费市场的进一步成熟,未来将涌现更多深度融合产业资本智慧、数字化制造能力与消费洞察的品牌成长新范式。

精彩评论