7月12日这个周六,中国即时零售行业单量再创历史新高,根据美团官方公众号13日消息:

截止7月12日23点36分,美团即时零售订单量超过1.5亿。其中拼好饭单量超3500万,神抢手单量超5000万。

7月14日,淘宝官方公众号也发布最新消息:

7月12日的周末,淘宝闪购(含饿了么)单量再次突破8000万新高。

这意味着,光是美团、淘宝两家头部平台,上周六的即时零售单量就超过了2.3亿,预计整个行业即时零售单量峰值已经来到2.5亿(或更多)。

单日破2.5亿单,不仅仅是中国即时零售行业新的里程碑,也是这个星球的巅峰。

相信我,全世界只有中国点外卖是日常,其他任何国家,包括发展中国家,都是中产以上才敢随便做的事情。

无形的手

7月12日这一天,数亿人涌入美团、淘宝等平台,用双手创造了这个奇迹。

超千万商家,几千万奶茶、咖啡师、厨师,用双手促成了这场盛宴。

近千万骑手,用双脚、电动车丈量全国960多万平方公里的土地,跋山涉水、穿越城市和街巷,用双手一单一单地完成了这项盛举。

当然,背后还有数以十万计的程序员、运营工作者提前策划、筹备,保障系统有效运行。

如果这不算商业史奇观,什么才算呢。

新时代的清明上河图,在互联网的指间上演。

这些无数双手,共同构筑了看不见的市场的手。

1776年,英国古典经济学家亚当・斯密在《国富论》中说过,市场经济有两只手,一只是无形的市场之手,一只是有形的政府之手。

外卖平台通过市场的无形之手,调配社会资源,充分实现了市场竞争。

它的结果是:

单量创历史新高,消费者得到了更多实惠,商家实现了生意增量,骑手创造了更多收入。

美团和淘宝官方公众号里描述:

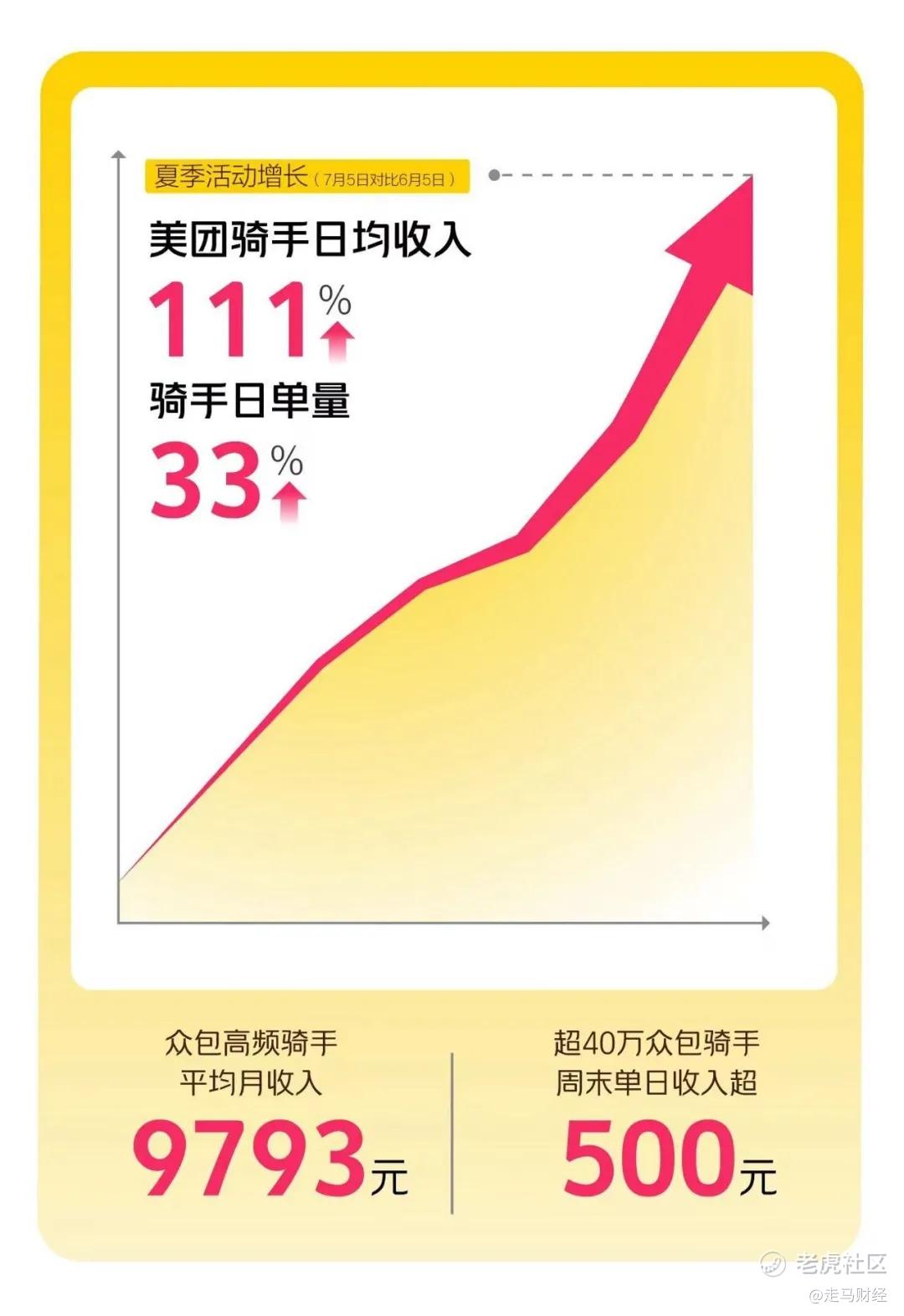

这段时间,骑手的人均日单量增长了33%,单日收入增长了111%;餐饮商家们在美团上订单量比日常时段增长65%。

它充分显示了,无形之手在市场资源调配中的基础性作用。

当然,这不是没有代价的。

6月底以来,全国的电梯、APP开屏广告到处是淘宝闪购的广告,代言人可以组一支首发了,阿里更是放出狠话,“未来12个月,要投入500亿打即时零售之战”。

美团迎战,当然也少不了花钱,从补贴消费者的0元购,到各种大额神券满天飞,再到超600万单(微信分享阈值)的微信分享有礼、骑手暑期补贴,这些都是真金白银的投入。

但是,跟他们创造的商业奇迹相比,这些投入是值得的。

回报不仅体现在商业领域,他们创造的社会价值更是难以估量的:

每一个消费者得到的实惠,可能只有十几元、几十元,但数亿人的快乐是无价的。

每一个骑手增加的收入或许有限,但他们的增量收入,可能变成送女友的礼物,给女儿补习班的学费,给父母买的补品,也可能是提前还贷的希望,是近千万个家庭对美好生活的向往。

每一个商家增加的生意也许微不足道,但这不仅是数千万中小商家以及他们背后的家庭新的希望,也给店里每一个员工带来了更多可能性,而消费终端逆流而上,是家居、装修、商业地产、农产品、能源、物流、轻工业等千行百业集体受益。

此外,餐饮外卖消费还会进一步带动酒店、休旅等服务零售消费的繁荣。

商业是最大的慈善,我们花出去的每一分钱,都将进入中国商业的大循环,进而提供就业、推动社会进步,这比单一的慈善捐赠影响更深远、持久,也更正面。

6月底时,我在南通,这座城市虽然旅游资源匮乏,但是街道极其干净,服务业水平也相当不错,还是很值得去走一走的江南小城。

而随着苏超如火如荼展开,南通保持唯一全胜金身,江苏省的“南哥”可能已经从南京易主南通——至少在足球界是这样,当地人正处在快乐的巅峰,这对旅游业也是有帮助的。

但是,南通给我最大的印象还不是它在苏超的强势表现,而是张謇。

张謇的独特之处在于,他通过产业实践,印证了商业如何反哺教育、医疗、体育、艺术和城市建设,践行了商业是最大的慈善的现实样本。

(南通博物院 张謇故居)

今天我们在南通能看到的大学、中学、医院、体育、城市基础设施,许多仍有张謇的痕迹。

江苏是中国教育行业的卷王——这里不讨论中国教育的利弊,而南通是江苏教育的卷王。

南通还是中国体育之乡,小小南通,培养了24位世界冠军,这次苏超南通冠绝13太保,似乎也就不意外了。

南通文体两开花,或多或少和张謇的精神遗产有关系。

从这个角度来看,我们每个人的消费,都是在向社会发出善意,而无形的手在这里面发挥的价值,无论如何赞美都不过分。

但是,正如我们知道的,无形之手终归有他的边界。在这场全民参与的消费大项目中,有形的手仍有巨大的发挥空间。

有形的手

前几天在开封时,逛到一家小米之家,人气还不错。我旁边坐着一位中年女士,她似乎看中了一款手机,聊到价格时,她说,“不是还有国补嘛”。

年轻的店员轻声说,“国补早停了。”

6月以来,轰轰烈烈的国补在许多城市暂停了。

为什么国补很难以为继,又很难通过这个模式促进消费持续回暖呢。

我想最大的问题,还不是层出不穷的骗补问题——这些问题当然客观存在,也不可能完全杜绝——补贴任何产业都不可能完全回避骗补问题,毕竟许多人还是享受到了一定的补贴的。

比如前面提到的那位女士,如果国补仍在持续,她买那部手机就能切实享受到600元左右的补贴优惠。

但国补最大的问题,在于它本质上补贴的是制造业,也就是第二产业。

众所周知,中国第二产业处于严重的产能过剩状态,补贴实际上在延缓低端产能出清过程,反而不利于产业健康升级。

从消费侧来看,家电、电子产品都是耐用消费品,一是消费周期长,二是需求整体固定,并不会因为有补贴就多消费,无非是把消费周期提前了。

那么补贴结束后的周期,怎么办?

另外一个角度,家电、电子产品领域是品牌集中度最高的行业,无论是生产端还是流通领域都是如此,那么补贴很容易被生产端——而不是消费端吃掉,品牌越集中,定价权越高,消费者议价权越低,本来就很难享受超额补贴。

从根本上讲,补贴应该向第三产业转移。

这个价值有多么巨大,我们在文章开头就已经表述过了。

服务业是中国就业最大的容器,超过50%的就业由第三产业创造。

服务业天然分散,不存在品牌集中度问题,3000多万个商家就是我们这个国家商业系统中的毛细血管,每一个商家平均10个员工,就是3亿多人的就业,而这3亿多人背后是3亿多个家庭。

总体上,制造业是压抑人的天性的产业,它把人当成机器,是生产要素的一个环节;服务业是释放人的天性的产业,它把人当成连接器,是创造连接、故事、情绪共振的生态系统。

(开封鼓楼,晚上11点夜市灯如昼,人声鼎沸)

这就是为什么,我在任何工业城市,看到的通常是了无生气的人群,而在任何旅游城市,看到的都是人间烟火气,空气中都充满了活力。

这也是为什么,当代年轻人,宁愿去送外卖,也不愿意去进厂。

工厂是现代化的产物,中国90年代的工厂,毫无疑问是扼杀人性的机器,今天稍微好了一点,但是仍然是强调纪律性、扼杀人性的摇篮。

随着AI机器人的普及,制造业在创造就业方面的价值将大大大大大大地降低。

那些将生产置于消费之上的价值观,也应该丢进历史的垃圾堆里。

人,是一切的目的,不是工具,不是手段,不是提升效率的要素。

如果不能尽情消费,不能创造快乐,生产一堆商品,无异于创造垃圾。

GDP实际上也应该以消费而不是生产来衡量,如果没有被消费掉,生产出来的东西有什么价值呢?

这正是我们为什么说,补贴应该尽可能向第三产业转移的根本原因。

单单一个骑手产业,就创造了多少就业?近1000万,这是什么概念。

骑手们在逐渐上社保,难道补贴不应该向这个人群倾斜一些吗?

给消费者十几块、几十块钱的补贴——实际上的投入成本当然并没有那么多,就能让他们高兴一整天,能给你整出几亿个订单,这样的ROI难道不值得有形的手好好考虑一下吗。

我们的银行利率在向房地产行业倾斜,代价是数以万亿计;我们的国补在向第二产业倾斜,投入是数以千亿计。

可是买房是一辈子一次的事情——对大多数人来说,买手机、家电是几年一次的事情,吃饭、穿衣服、旅游、住酒店、按摩、泡澡、打车、坐地铁、坐公交、理发这些日常生活,是大多数人每天都在做的事情。

通过补贴还了房贷,人们想的是更早还完房贷,无债一身轻,而不是想着终于换完了,再买一套吧;通过补贴买了手机,你不会想说,便宜了几百,再买一部吧;通过补贴点了免费的外卖,明天可能再来一次,因为省出来的钱,花掉也不心疼。

补贴哪个更可持续,更能促进就业,更能推动消费回暖,已经一目了然了。

当然,人们可能会说,补贴服务业消费也不是不可以,但是执行难。

实际上,能有多难呢。

我最近在洛阳,看龙门石窟的雕刻艺术,感到深深的震撼。

(夜幕降临,亮灯后的龙门石窟)

一方面,它让我意识到,中国封建王朝在调动社会资源方面的控制力有多强。

另一方面,这里面可能也不只是资源调动能力的问题,也有信仰的力量。

龙门石窟前后花了400多年建成,期间正好是佛教在中国传播最鼎盛的阶段,当时的社会,从皇家到民间,普遍信佛,才有可能有这样的社会力量去完成如此浩大的历史工程,而且完成得这么完美。

唯有热爱可抵岁月漫长,如果没有信仰,我不认为任何行政力量可以做到这一点。

看看刻在山上的那些佛像,他们的神情、轮廓,那种艺术之美,绝非简单外力促成,一定是有信仰的内驱力推动。

同理,我们首先得达成广泛的社会共识:补贴第三产业才是通往消费回暖的必经之路。

因为相信 所以看见

又说回到苏超,这个IP应该是中国2025年最成功的文旅大事件。

他表面上是体育IP运营,实际上是有形的手在调动社会资源做服务业消费补贴。

门票9.9元一张,或者19.9元一张,我一个湖北人,生活在上海,前面几周经常在网上抢苏超的门票。

(江苏城市足球超级联赛 现场球迷数量突破6万人)

可是抢不到,根本抢不到。

既然这么火爆,如果是市场定价,怎么可能那么低呢?

这不就是补贴嘛,它可以引爆文旅消费,包括各个城市的特色小吃、文化景点、酒店、餐饮都可以受益于浩大的球迷消费和媒体二次传播。

虽然我没有抢到票,也不妨碍我去南通、南京逛逛啊,有时候人们出行,只是需要一个引爆点。

而你一旦出门,消费都是成套的。

有旅游资源的城市,和没有旅游资源的城市,活力相差真的悬殊。

我在开封、洛阳仍然能感受到巨大的消费活力,无他,外来人口旅游消费带来增量耳。

所以你看,第三产业补贴,并不一定是简单的赤裸裸的直给——当然,如果能有更好。

去年春节,我在泰国的时候,曼谷在中国的春节黄金周采用了公共出行完全免费的策略吸引游客。

我们知道,出行本身不可能是目的。

人一旦出门,你总得喝点什么,吃点什么,顺带可能买点什么,晚上不想回家,可能去喝点酒,太晚了可能就住酒店里了,或者要叫个代驾。

日本为了刺激消费,采取了补贴航空领域的措施,赴日旅游的国际游客在日本国内各城市坐飞机免费。

疫情期间,国内航空公司也曾推出随心飞套餐。

如果确实担心补贴监控,完全可以从城市公共交通、飞机、高铁等领域出手,可以起到四两拨千斤的效果。

如果要追求创意,可以向江苏省学习,各个省份有很多资源可以利用,6月份我在盱眙体验当地的国际龙虾节,那个场面和效果也非常棒。

如果胆子大一点,中国的本地生活消费基础设施已经很完善,全行业8-9亿消费者,还有微信这样的国民应用,小程序已经渗透到每个人的手机上,线上消费的监控可以交给几个主流消费平台去完成。

实际上,我们今天的社会资源调配能力也非常强,看看全国各地的道路监控系统、城市交通安检基础设施、疫情期间的社会资源调配能力。

小小第三产业消费补贴,拿捏。 $美团-W(03690)$ $阿里巴巴(BABA)$ $阿里巴巴-W(09988)$

精彩评论