01

DL先于Dior一步来到了县城。

记得几年前,我曾惊讶于媳妇家的县城居然竖起了欧米伽的广告,当时我还和表弟讨论伽字的读音:“ga”、“jia”还是“qie”。

当时,大家对于国际一线大牌的追求还很狂热,比如有一年媳妇生日,我专程去SKP给媳妇买了个包——CHANEL的Leboy。不过,媳妇显然也不是很中意,因为她从来都没有背出去过。

我曾经以为,消费升级是自上而下的,一线品牌向下渗透,黑话称之为“降维打击”,但现在更像是“自下而上”的升级:雪王把门店开到全世界,连锁超市从学山姆转向学胖东来,本土茶饮咖啡品牌们,更是打得星巴克中国乱了阵脚。

最近带儿子回媳妇老家过暑假,我发现,这里没有开更多来自一线城市、一线品牌的品牌店铺,倒是多了不少“老家”在非一线城市的品牌。

比如胖东来调改超市。

当我第一次在丈母娘的厨房里见到DL果蔬净,我知道,胖东来的风,也刮到了这座湖南的18线小县城。

不过胖东来滤镜在我丈母娘那里有不了一点。她经常去“和润家”——那家接受胖东来调改的超市,最重要的理由只是超市卡里还有钱。

回来后我们也去逛了逛,但感觉它跟我们今年逛过的另外两家胖东来调改超市:北京的永辉、甘肃的新乐,有点不一样。

表面上看,它们同属一个家族,商品陈列、SKU都高度相似,都有灯光明亮的烘焙区、少量DL自有产品,但县城这家胖东来调改超市,莫名透着一股冷淡,像是来自北方的女婿,面对热辣滚烫的湘土,多少有点社恐。

比如这种老式风格的告示卡片,我很难想象原版胖东来会把它挂在水果区。

胖东来的很多商品是欢迎试吃的,在超市里设置了很多试吃的广告、餐盘、甚至还有服务人员来帮忙吆喝。

没有这些“显眼包”的,就是不能试吃的商品,这是消费者与胖东来达成的默契。

和润家这种“莫挨老子”的告示牌,就很不胖东来,但这种方式恰恰很湖南,可能是因为久吃辣椒的缘故,湖南人说话多少有些火爆——两个人在街上“叽里呱啦、大吵大叫”的时候,他们不一定是吵架,可能只是唠个家常。

媳妇解释:不要期待我们湖南人搞服务。茶颜悦色只是“叛徒”。

最地道的湖南土菜都在县城,最地道的湖南服务也在县城——这座160万人口的县城,早就有了沃尔玛超市,肯德基、必胜客、瑞幸、霸王茶姬也都成了县城人民的日常消费,但“县城特色”无处不在。

就在前几天的一个傍晚,我们在肯德基二楼吃饭,楼梯口两位保洁大姐,正在“接头”交换情报,俨然把这里当成村口,闲扯着家常里短,聊天是主业,用抹布擦椅子只是打发时间的动作。

在和润家结账,媳妇也经历了类似的体验。她拿的一款防晒帽,在收银台扫不出75折的优惠价,收银员先是喊了一嗓“防晒区有没有人?”没人回应,便随手把帽子往边上一放,跟媳妇礼节性确认:优惠价出不来,不要了吧?

媳妇不死心,希望她帮忙搞定,得到的回复是:那你得自己回去找他们。

算了算了。

如果许昌的胖东来是原版,北京的永辉、甘肃的新乐能做到高仿的水平,县城里的调改超市可能只是披上了胖东来的外衣。但县城人民似乎不太在意,我们在一个工作日上午去到超市,发现这里人气最旺的只有水果区,因为便宜。

九块九一斤的山竹、20多一斤的榴莲……这家“胖东来”调改超市倒是把县城的高端水果价格打了下来。在这之前,县城人想买高端水果,习惯去一家叫"绿叶"的连锁水果店,车厘子常年卖到七八十一斤,即使不买这种水果,在绿叶消费,随随便便也能花到一百多,让习惯拼多多网购水果的媳妇,很是心疼。

另一项让她肉疼的县城消费是衣服。跟家人去逛街,一些她没见过的牌子,都能把一条普通裙子卖到4位数,而且店里的顾客还不少。媳妇在老家买过几次后,就彻底收手了,太肉疼了。宁可网购,也不去逛县城的女装店。

不过这次,她发现县城多了一些标价便宜的女装店,和润家超市出口就有一排这样的店铺,其中一家高挂着“69元-99元”的价格牌——与和润家“胖东来调改”的遥相呼应,县城味儿,又回来了。

02

这次回老家,媳妇深度体验了县城的教培服务。

儿子能学到多少,她不确定,她的初衷只是找个地方放孩子。等待上课的过程中,她接受了各种题材短剧的深度熏陶。等待区的很多家长,会开着方圆几米都能听清的声音看短剧,场面比电影节还热闹。

短剧成功填补了广场舞和麻将桌无法打发的闲暇时间,深受中老年妇女的喜爱。

很多孩子也沉迷短视频。在体育培训机构,我见到一个七八岁的小男孩,汗沥沥地下课出来,先拿起老人手机,熟练开锁,滑走手机里的短剧APP,打开抖音,进入自己的世界。老人一边弯着腰,给孩子换掉湿透的裤子,一边数落“手机一分钟都不能停”,但此时的小孩,已经是选择性耳聋模式。

外甥女告诉我们,家里的小表弟,只有三四岁,每次见面都在刷手机里的短视频。

放不下手机的,又何止是孩子。

不只在教培机构,在挤满人的雪王门店、在早餐嗦粉的路边摊,短视频无处不在,就跟县城里的摩的一样,又突兀,又跟整座城市浑然一体。

▲培训机构的工作人员,也在门口刷短视频。

不过,短视频带来上瘾问题的同时,也带来了网红生意。

县城里已经有一批粉丝体量几十万甚至几百万的短视频博主,比较早的一批走三农路线,比如“湘妹心宝”,打造的是接地气版本的李子柒人设,是一位漂亮能干的农村女孩,最近两年新起来的账号,有“梅山大集(四贞和老刘)”,做的是拼货盘的直播带货路子,主要卖当地农产品和特色美食。

不过,二八定律在这个赛道非常明显,甚至可能是一九定律。

能赚钱的只是一小撮。媳妇有个表弟,前几年在老家县城做网红生意,折腾了两年之后,默默出去打工了。但还是有年轻人前仆后继地涌向这个赛道,在县城的这些日子里,我看到过“高薪主播招聘,底薪5000+提成”的广告,也在商场门口看到过顶着40度高温直播的漂亮小姐姐。

因为缺乏支柱产业,县城的好工作机会并不多。进入体制内,仍然是普通人的上等选择。

好好学习,上个好大学,进个好单位,是有追求的县城家长们对孩子最主流的成长规划。于是这里的教培机构普遍要求严格,儿子在北京上过体育课和写字课,结果在老家机构得到的一致评价是:0基础、一张白纸。

媳妇本来还怀疑这是渣男渣女们的惯用套路:通过贬低“前任”,抬高自己,但实际看了看儿子跟同龄县城小孩的差距,选择了沉默。

上了几节课下来,媳妇感慨,如果有条件,应该让儿子在老家过完整个暑假:用北京三分之一的价钱,达到更好的教育效果。关键是,县城城区集中,骑个小电动,就能完成所有的接送,中午甚至能回家吃饭睡觉。

但我丈母娘心疼坏了——

平时她就抱怨老大给小孩报课太多,搞得外孙女没有太多户外活动时间,没想到老二回来,也是这个套路。

没办法,进入到县城的环境,主张佛系养娃的媳妇,好像也自然切换了模式。外甥女比我们儿子大5个月,每周课外班有十几节,暑假也经常是一天三节课,现在在运动、写字、才艺方面,碾压式领先弟弟。

县城的课虽然便宜,但架不住多。我家外甥女每个月花在课外班的学费应该就有好几千——在这个很多岗位工资只有三千多的县城,显然算是高消费了。

重视教育,是这座小城的传统。大家普遍愿意在孩子教育方面投入。

投入的方式也与时俱进。

前几年流行的是去长沙卷,孩子上学,妈妈陪读。但第一批小白鼠可能发现了这种模式的bug:小孩的生活照顾成本过高、学习成绩提升不明显、夫妻分居带来家庭问题等等。

于是这几年,连县城婆罗门都选择留在本地上学了。县城一中本来就是省重点,每年都能出几个清华北大,一本上线率也不错。这几年县城里又兴建了几所管理严格的私立学校,能接住更多的教育需求。很多乡镇的有钱人家,都跑到县城买房安家。

人来了,钱也就来了。

03

一座拥有胖东来调改超市的小县城,怎么可能没有茶饮咖啡烘焙店?

不但有,还很多。基本出门走几步,总能找到喝的。

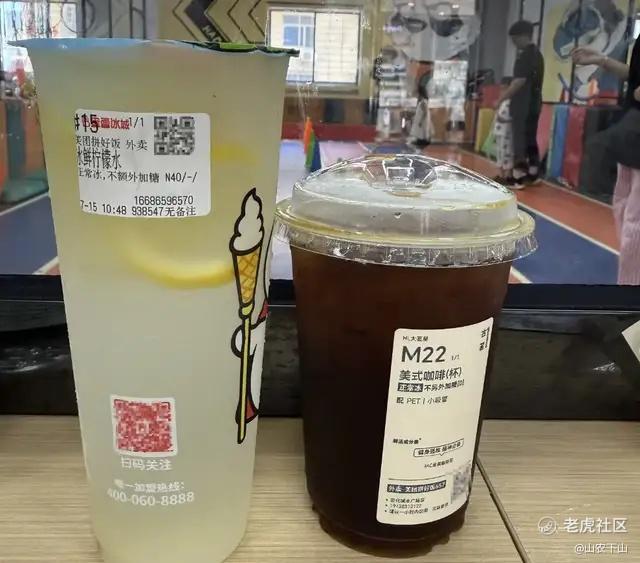

于是,回到县城的这一周,媳妇点外卖/自取的次数超过了平时一个月的量,三十七八度的高温天里,蜜雪冰城的柠檬水和冰咖啡确实是续命神器。买的次数多了,连我儿子见到路边的蜜雪冰城瓶子,都会条件反射唱:

"蜜雪冰城甜蜜蜜。"

县城里能喝到的美式品种有限,媳妇也索性放下对豆子的追求,只看价格。以往买瑞幸时,我媳妇经常鄙视我买9.9元一杯的普通美式,她可是喝“耶加雪啡”获奖豆的。

然而在4.9元送到手的冰咖啡面前,13块钱一杯的“耶加雪啡”沦为前任。有好几次,她甚至选择自取,喝到了3块钱一杯的蜜雪冰城冰咖啡——她以前就认为,最合理的口粮咖啡价格,就应该在3块钱之内。

香啊,比起豆子来,还是省钱更香。

县城的茶饮咖啡店虽多,但似乎没有被卷入最近这场外卖大战。

媳妇问了家里的弟弟妹妹,没有一个人知道上两个周六的外卖“0元购”。看起来,这更像是专属于大城市"牛马"的狂欢。

事实上,家里这些年轻人平时点外卖并不多,要么在家吃,要么去店里吃。餐饮之外的外卖消费就更少了。发现家里缺啥少啥,下楼去买回来,是更普遍的餐做。

大厂在即时零售梦里畅想的“外卖一切”,离县城的现实还有点远。

因为即时零售的本质是在线上构建“附近”,而县城生活本身就不缺“附近”。除非大厂们能把传统电商的供应链做到乡镇、街道的层面——这意味着极其巨大的成本,且不一定划算。

在县城,即时零售更像是一种补充性质的消费模式。

想喝水,懒得下楼,从沃尔玛App买上一箱水;晚上需要卫生巾,从美团的线上便利店下一单。但这并不是唯一的选择。在我丈母娘小区步行5分钟的范围内,就有至少3家24小时便利店。

虽然即时零售的风还没有吹到县城,但一线城市流行的昂贵面包店已经来了。

媳妇这次回家发现,一批老牌的面包店,要么倒了,要么升级了,取而代之的是一批新选手,它们有着跟北京商场里网红面包店极其相似的脸,甚至价格也差不多。

媳妇把这张泡芙的照片,发给在北京的吃货闺蜜,对方很快回过来一张北京网红面包店的同款产品照,价格甚至比县城店铺便宜8毛钱。

媳妇说,这贵出来的8毛钱,是县城烘焙老板的骄傲。

不过县城老板们也足够熟悉本地人的消费习惯,比如,没有任何一家面包店在排队。雇人排队买吃的,这种事情如果在县城出现,不一定成为话题,但一定会成为笑话。

一旦这么做,当天就会成为保洁大妈们交头接耳传递“情报”,很快便会人尽皆知。

在本地人看来,值得去抢购的,只有年底宰杀的农村家养猪。

县城消费的一个迷人之处在于,它在足够小的空间里容纳了足够多的复杂性。媳妇的亲戚里,既有开百万豪车的生意人,也有需要借钱给孩子交学费的无业人员。人均消费几千的会所,可能藏身于城郊的某处山头,附近住着的农户,一年只能挣到会所里的一顿饭钱。

不过,听丈母娘说,县城这两年生意也不好做,好多商场都有不少空铺。

就连被公认为香饽饽的体制内,待遇也在缩水。一位亲戚告诉我,单位最近三个月都没发福利了,每个月的到手工资还不到3000块。

一个很大的原因是,县城靠土地财政吃饭的路,走到了需要转型的时候。这位亲戚所在的单位,以往有一部分福利来自当地房企,但县城的新房现在也卖不动了。

虽然收入减少了,但是背靠乡土,这里的年轻人依然活得踏实,不用担心房贷、车贷的压力,也不用担心“中年危机”。虽然有时也是月月精光,但大不了还可以“啃老”。对他们来说,县城的机会虽然不如大城市多,但是足够稳定。

“一妻一女一布鞋”不一定是有钱人的标配,但肯定是普通人的梦想。

精彩评论