日产汽车刚交出的新财年第一季度成绩单,延续了四个季度的亏损,还让外界看到了它在全球汽车产业转型浪潮中的被动姿态。

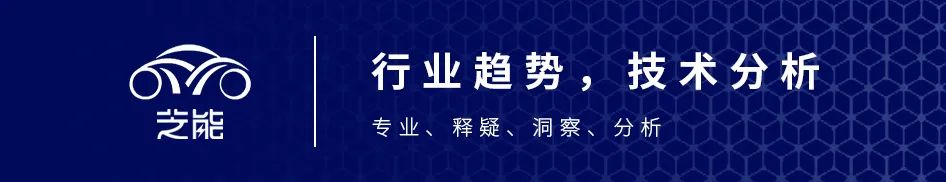

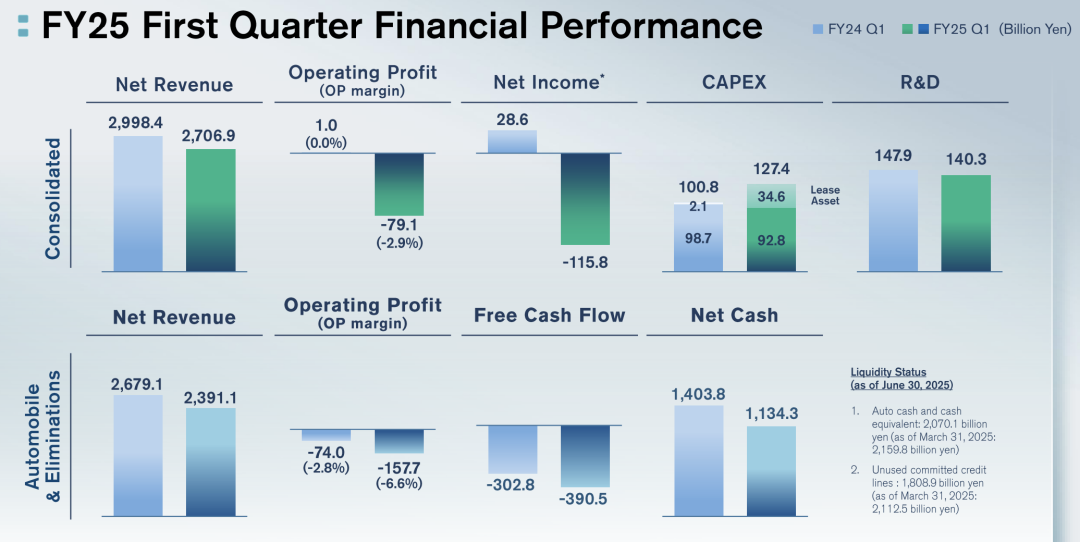

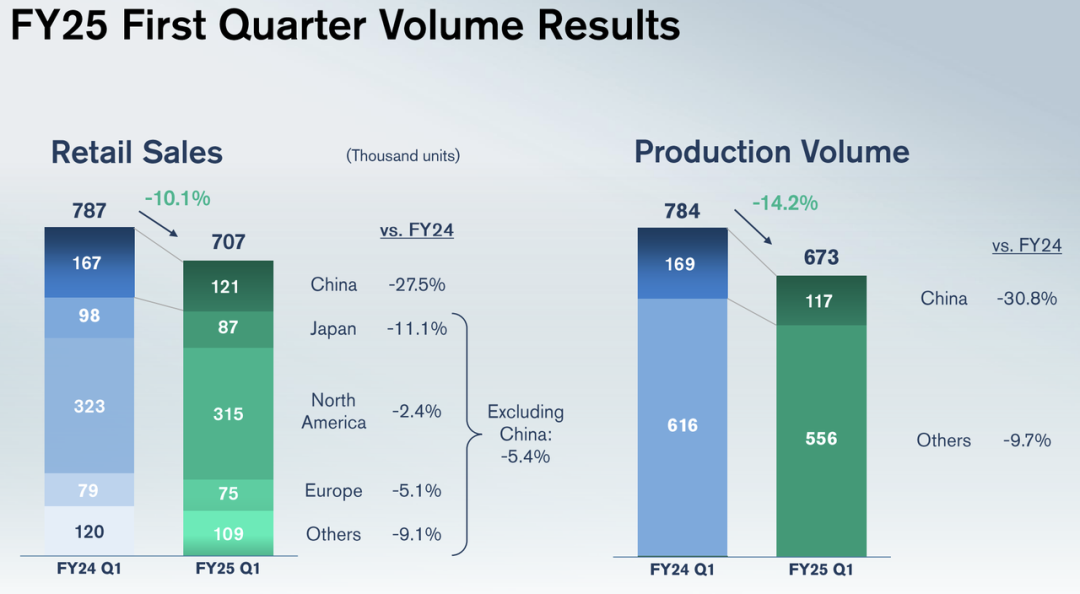

全球销量同比下滑10.1%,营收减少9.7%,净亏损1158亿日元——在现金储备尚可的表面之下,是盈利能力持续被侵蚀的现实。

压力来自多个方向:

◎ 美国市场的关税高企,让新技术迟迟无法兑现销量;

◎ 中国市场也有压力,跌幅为17.6%;

◎ 欧洲市场则被严苛的排放法规和电动化竞争拖住脚步。

日产的全球业务,正被这三大核心市场同时挤压。

在这样的背景下,日产不得不按下重组的加速键——关厂、裁员、压缩成本,并寄希望于与东风汽车的出口合作来腾挪产能、开辟新兴市场。

Part 1

日产财报表现与经营压力

2025年第二季度

◎ 日产全球销量为70.7万辆,同比下降10.1%,净收入2.7万亿日元,同比减少9.7%。

◎ 营业亏损为791亿日元,低于市场预期的2000亿日元,但净亏损仍达1158亿日元。

◎ 总流动性为3.1万亿日元,另有1.8万亿日元未动用信贷额度,现金储备尚可,但盈利能力持续承压。

按区域来看

◎ 中国市场表现疲软,上半年销量为27.95万辆,同比下降17.6%,成为下滑幅度最大的市场。受本土新能源汽车品牌崛起与产品竞争力不足影响,日产在华市场份额明显萎缩。

◎ 美国市场方面,尽管推出了全新e-Power技术,但量产应用需等到2026至2027年间,加之高关税因素,新车型红利尚未显现。

◎ 欧洲市场则受严格排放法规与电动车普及加速影响,日产上半年注册量下降5.2%,并计划在该地区进行裁员。

财报显示日产处于营收、销量和利润的压力中,尤其在核心市场的竞争力削弱,使短期内恢复盈利难度加大。

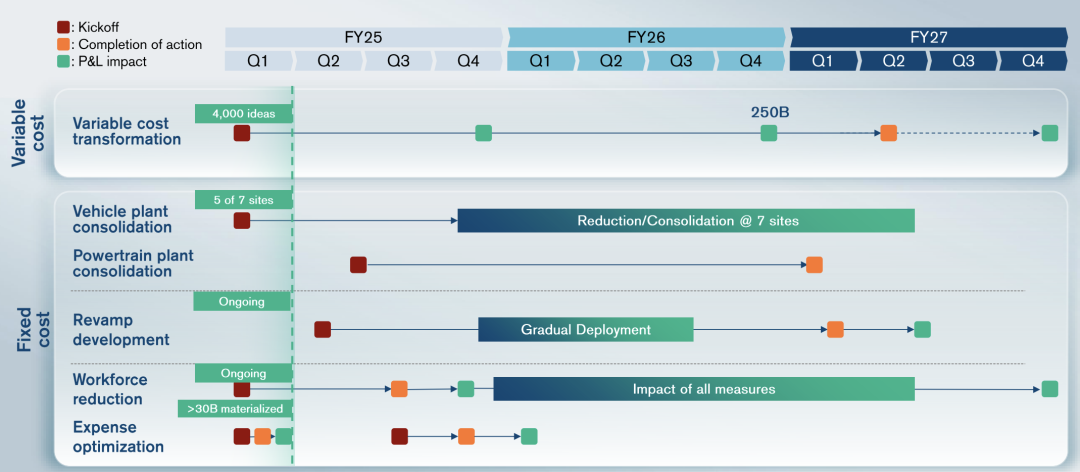

为扭转局面,日产设定了到2026财年实现汽车业务营业利润和自由现金流转正的目标,并制定了节省5000亿日元成本的计划,涵盖固定成本和变动成本。

在生产布局方面,公司计划将整车生产基地从17家减少至10家,并整合动力总成工厂。

◎ 日本追滨工厂将在2027财年末结束生产,

◎ 墨西哥CIVAC工厂将于2025财年内停产,生产转移至阿瓜斯卡连特斯综合工厂以提升效率。

◎ 同时,日本Shonan工厂将在2027年前关闭,Oppama工厂在2028年前停止生产。

在人力资源上,公司将全球裁员2万人,涉及制造、销售、管理和研发等岗位。欧洲区域办事处的裁员谈判已启动,预计今年10月前完成,覆盖法国总部及非洲、中东等区域。

在产品策略上,日产加快新车型推出,欧洲市场将迎来全新Micra、Leaf电动车及微型车,试图改善品牌形象与市场占有率。同时,公司优化全球车型组合,如在中国推出N7,在墨西哥推出Magnite,均取得一定销量成绩。

为提升成本效率,日产已启动4000项成本节约方案,其中1600项进入执行阶段,仅第一季度即节省超300亿日元。

重组措施覆盖产能、人力、产品和成本四个层面,体现出以收缩换取效率的战略意图,但在市场转型期可能伴随人才流失与技术空窗的风险。

Part 2

东风日产的角色与出口布局

在全球重组背景下,日产加大与东风汽车的协作。双方拟在广州设立合资企业,日产持股60%,专注整车、零部件及汽车饰品出口。

计划自明年起,将在中国生产的电动车出口至东南亚、中东和中南美市场,借助中国制造在成本与供应链上的优势,扩大海外市场覆盖。

这可部分弥补中国市场销量下滑带来的产能闲置,又有助于在新兴市场提升品牌渗透率。

对东风日产而言,这不仅是产能与出口的结合,也是应对全球汽车产业格局变化的重要支点。在电动化转型加速、欧美关税壁垒增加的背景下,从中国出海能够绕开部分贸易壁垒,并以较短周期切入需求增长的市场。

东风日产未来的挑战在于平衡国内外市场的产品布局,既要维持在中国的市场存在,又要在出口市场实现规模化与盈利性。同时,出口车型在不同市场的适应性、渠道建设及售后服务体系,也将直接影响这一战略能否成功落地。

东风日产的出口业务是日产全球重组中的关键一环,有潜力成为增长突破口,但执行力与市场适应度将是成败的关键。

小结

日产的重组计划像一场手术,切得够狠,却未必能立刻止血。削减工厂、裁员两万人、节省5000亿日元成本,确实能让财务报表短期变轻,但这同时意味着人才、产能和市场存在感的流失。

与东风的出口合作,为日产提供了一个快速落地的增长支点——利用中国制造的成本和供应链优势,切入东南亚、中东和中南美等新兴市场。然而,这条路能走多远,取决于产品适配度、渠道建设和售后服务的落地速度。

精彩评论