2009年,英国流行病学家理查德·威尔金森(Richard Wilkinson)与社会学家凯特·皮克特(Kate Pickett)出版了《平等之魂》(The Spirit Level: Why More Equal Societies Almost Always Do Better)。这本书甫一问世,便在欧美政界、学界和媒体中引发巨大反响,被誉为“用数据击中社会不公的宣言”。它的结论简单而有力:在富裕国家中,不平等程度几乎决定了社会生活的质量。更平等的社会更健康、更幸福、更有信任、更少暴力,教育更好。换言之,不平等不仅是不公平的,而且是有毒的。

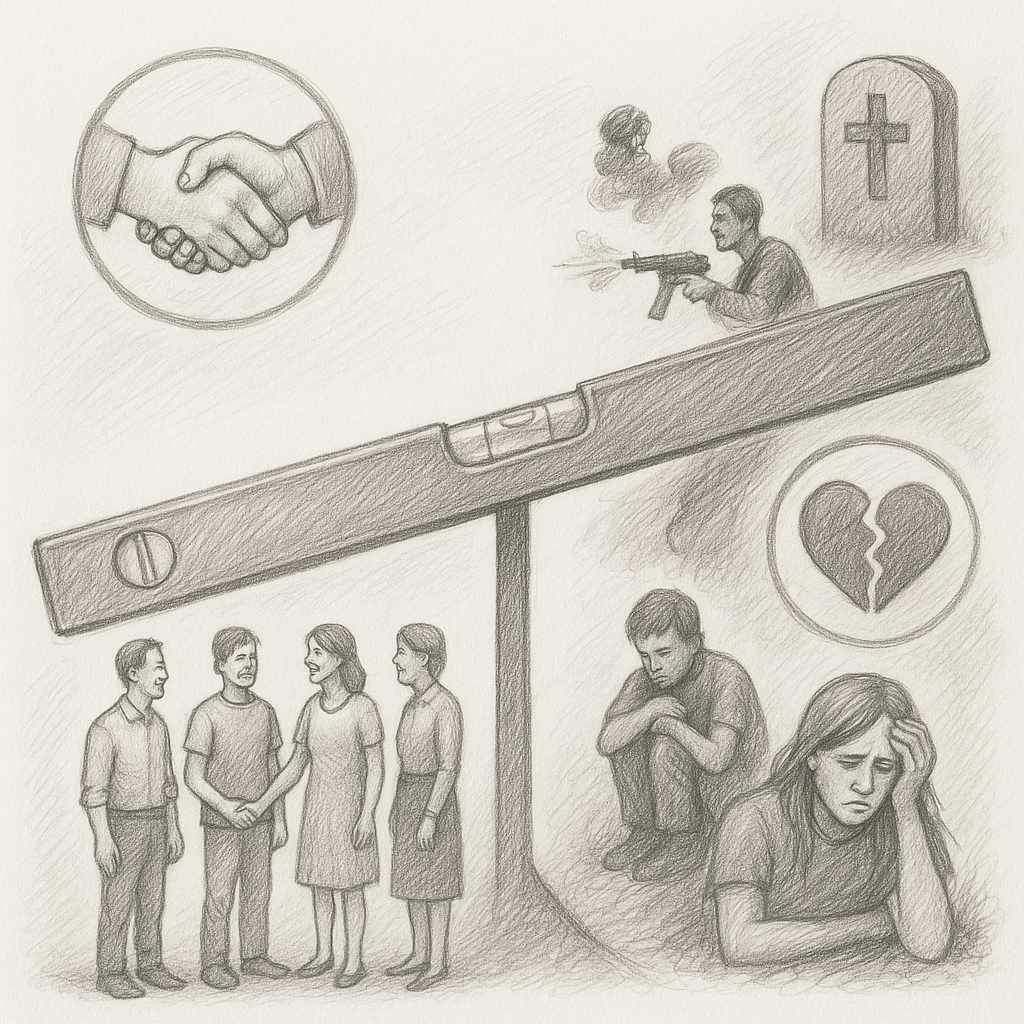

书中展示了大量的散点图,将收入不平等的基尼系数与20多个发达国家以及美国各州的健康、犯罪、教育、信任等指标相联系。美国作为最不平等的发达国家,几乎总是位于图表的一端,而北欧国家则聚集在另一端。结论鲜明:通往更好社会的道路不是更多的增长,而是更多的平等。

《平等之魂》迅速成为公共政策讨论的焦点。左翼政党将其奉为推动再分配与福利扩张的有力证据;一些政府部门引用其数据为社会政策辩护;媒体则盛赞它“用统计学解码幸福”。与此同时,它也遭到批评,尤其是来自保守派智库与经济学界的质疑,认为作者把相关性误当成因果,过度简化复杂的社会现实。无论如何,这本书成功地把“不平等”推上了全球公共议题的舞台。

然而,十多年过去,《平等之魂》更像是一部特定时代的产物,而非放之四海而皆准的政策指南。金融危机动摇了自由市场的自信,美国的收入差距急剧扩大,似乎印证了“不平等是万恶之源”的观点。但事后来看,这本书夸大了相关性与因果性的关系,从狭窄的富裕国家样本中得出普世性的结论,并忽视了那些让“平等天堂”得以存在的结构与地缘政治条件。更深入的观察表明,平等并不是一剂普世良方,而是一种奢侈品,只存在于少数已经拥有财富、安全与凝聚力的小俱乐部国家之中。

相关性≠因果性

该书被诟病最多的问题之一是方法论。威尔金森和皮克特几乎完全依赖跨国相关性来提出因果结论。更不平等的社会往往有更差的健康、更多的犯罪、更低的信任和教育水平。但这些图表无法证明降低不平等就一定能直接导致更高的信任或更长的寿命。文化、历史、资源禀赋等其他因素完全可能造成相同的结果。

许多最强的相关性都严重依赖美国这一“离群值”。如果去掉美国,部分关系明显减弱,尤其是寿命和健康指标。作者回应称,美国各州的内部数据和一些综合指数依然显著。但问题仍在:在二十来个富裕民主国家中观察到的相关性,无法自动上升为普世规律。

北欧的幻象

支持《平等之魂》的人常常指向北欧国家——瑞典、挪威、丹麦、芬兰——作为平等带来繁荣和幸福的典范。的确,这些国家在信任度、平等程度和“幸福”排名上长期居前。但把它们当作“平等政策蓝图”,就忽视了更深层次的现实:它们的平等更多源自历史、结构与运气,而不是某种宏大的战略。

这些国家规模小、社会同质性高,工人运动传统深厚,政治文化凝聚。挪威坐拥石油资源并建立了全球最成功的主权财富基金。芬兰和丹麦利用地理条件发展高科技和贸易。瑞典的社会契约来自长达一个世纪的劳资妥协。换句话说,北欧不是一夜之间“选择了平等”,而是在特定条件下逐步演化出更平等的制度。

平等是奢侈品

现在我们继续再往更深层次思考,是不是每个国家只要想要平等就能唾手可得?这个问题直指问题的核心,即平等本身不是普世目标,而是第二层次的结果。贫穷社会没有可分配的财富,“平均贫穷”毫无意义。重要的是“平均充足”,甚至是“平均富足”。要达到这一点,一个国家首先必须创造财富。

因此,平等更像是一种奢侈品:当社会足够富裕时,它才变得有吸引力。在全球近200个国家中,真正享受这种“平等带来幸福”的,也许只有大约25个经合组织成员国。对绝大多数人类来说,首要目标仍然是增长、就业与生存,而不是缩小基尼系数。

美国保护伞的隐性作用

即便在经合组织国家内部,还有一个被忽视的关键因素:安全。西欧、日本、韩国、加拿大、澳大利亚等国自二战以来都享受着美国的安全保护伞。几十年来,德国和日本能够把军费控制在较低水平,将财政资源投入到医疗、教育和福利。

这不是小事。乌克兰无法“外包安全”来专心做福利。非洲和亚洲的许多国家不得不把有限资源用于防务。平等之所以在北欧便宜,是因为超级大国补贴了他们的防务。北欧的瑞典最近加入北约正说明这一点:当俄罗斯入侵乌克兰,他们随时可以“兑现”美国的保障。

换句话说,发达国家的平等与繁荣,很大程度上建立在美式世界秩序之上。

口号与现实

当今全世界各国政府偶尔会把平等作为口号——比如“包容性增长”、“共同富裕”、“均衡发展”。但这些往往是对危机的反应,而不是硬性的政策目标。美国的CEO与普通员工之间高达数百倍的工资差距引发民怨,于是出现“包容性增长”的说法。但极少有政府像对GDP增长、就业或通胀那样,把“平等”当作核心的硬指标来考核。原因在于:

-

GDP容易衡量,平等难以量化(基尼系数、帕尔马比率、前1%份额各说各话)。

-

再分配容易引发政治分裂,制造赢家和输家。

-

全球资本流动让单边平等政策面临“富人外逃”的风险。

真正的教训

那么,《平等之魂》的价值何在?它正确地提醒我们,不平等有社会代价,而一旦达到一定水平,更多的GDP不再自动提升福祉。但它从相关性跳到因果性、从发达国家小样本跳到普世结论的过程面临挑战和质疑。

更现实的理解是:极端不平等是危险的,但真正的平等主义只有在富裕、安全的社会中才可行。平等不是终点,而是条件齐备后的副产品。

《平等之魂》功不可没,它把人们的注意力从单纯的增长转向了分配。但从长远看,它更像是宣言而非操作手册。平等固然可取,却不是普世可达的万能药。它是经合组织小俱乐部的一种特权,由财富、凝聚力与美国安全保护伞共同造就。

对大多数国家而言,改善生活的道路仍然首先依赖于增长与安全;只有在富足与安稳之后,平等才有真正的意义。

精彩评论