在市场局部极其沸腾的时候,来讲一位恪守“资本周期”的投资管理人,是有点逆向的。

六禾致谦戴斌是位中生代基金经理,但骨子里刻着保守的做派——宁可错过,不愿做错。牛市里跑不快,但是在过去几年低迷市中的业绩是“暖炉”一样的存在。

今年4月份我们跟戴斌有过一次深谈,后来又陆陆续续听过他的一些路演、读书分享、投资手记,以及零散的闲聊,越来越理解他的投资逻辑和自洽稳健的选择。

六禾致谦是国内成立最早的私募基金公司之一,也是穿越多轮牛熊周期的“常青树”。

聪明投资者对其创始人夏晓辉的跟踪由来已久。

在年初《巴菲特选股测试带来的思考》(点击阅读)中,夏晓辉就从“资本周期的力量”切入,讲透了如何从具备“可累积性”的公司身上获得回报。

他说:“找到这类公司是一个起点。更需要明确的是,公司处于资本周期的什么位置,以及管理层对所在行业资本周期的理解能力。”

回顾六禾过往的观点输出,不难看出对于资本周期研究的重视,刻在六禾致谦的投研文化中。

戴斌是一枚标准理科男,南京大学物理学学士、中国科学院微电子硕士,2011年加入六禾,曾任公司的研究总监,2020年5月开始独立管理六禾未来100。

细看戴斌的投资框架,他除了重视资本周期,也特别爱算账。

每次交流,几乎每个观点背后,他都能翻出一张庞大的Excel表格。身上的“研究气”和夏晓辉一脉相承。

在资本周期的框架下,戴斌重点参考四个维度,即上市公司对股票的行为、资本开支、机构行为以及估值,并将这四个维度,融合进数学中的象限模型,来表述行业资本周期的循环过程。

在戴斌看来,“我们对于公司分析的起点不是对最终需求的预测,而应该在供给侧。”

正如马拉松资本在《资本回报》中反复强调的那样,“资本供应的变化,比需求更能解释回报的差异”。

映射当下,就能够理解为什么市场会有“老登小登”的争论。

这种分歧正是资本周期两端的写照:一个处在供给过剩阶段,一个处在资本蜂拥的新周期开端。

而回归投资的本质,始终是在资本周期中循环往复。被讽为“老登”的白酒,在2020、2021年恰如当下的“易中天”。

聪明投资者(ID: Capital-nature)将近期与戴斌的几次交流内容做了整理和编辑,确保回答的原汁原味。

尤其是他这套融合对中国资本市场理解的资本周期框架,对于当下“恐高”于局部泡沫的投资者而言,如何从周期中找到安心的机会,会非常的有启发。

几次“踩点”的职业生涯

问 从你过往的几次职业转折点,好像都在“踩点”?

戴斌 是和市场结合得比较紧密。

我在2010年毕业后进了埃克森美孚,它当时是世界500强,市场表现非常活跃。

2011年5月4日在全民PE市场高点加入六禾做一级市场,随后就遭受了资本市场的“第一次毒打”;2014年四五月份转到二级市场,虽然市场贝塔是踩对了,但在杠杆牛的市场中也无法安心做研究。

之后供给侧改革,市场环境低迷,我们也进入了蛰伏休整期,开始积累股票池、读经典、写文章,这段时间对我们而言是收获最大的时期。

问 对你个人而言,在这段时期收获了什么?

戴斌 我的投资框架和在管产品,就是在这个过程中成熟起来的。

在2016年以前,六禾老一辈的基金经理主要是靠“翻石头”,持有标的以中小市值公司为主,行业覆盖面也没那么广,也因此在市场中遇到了困境。

我是2017年开始担任公司的研究总监,当时也招聘了很多新员工,对所有申万行业进行覆盖研究,尤其是行业质量好的公司都研究了一遍。

然后从每个行业挑出十多只股票,银行这类同质化强的行业挑得少一点,等权起来,编制了一个100指数。

我相当于这个被动指数的管理者,后来发现这个指数表现很好,就实盘化了。

但在2022年4月,我发现这些指数成分股所在的行业估值很高,资本开支也很大,而且当时股债性价比指数从顶部开始回落,只有极少数行业或者港股的低估值行业,从资本开支到现金流都符合低估的范畴。

我就按照资本周期的方式,对指数进行了修正调整,也优化了自己的投资框架。

资本周期的“四象限”

问 你多次提到了“资本周期”,马拉松资本的资本周期理论大家都很熟悉,你在投资中对资本周期做了哪些解读?

戴斌 回到2022年4月那次复盘,其实行业估值变化的核心驱动要素,就是资本周期作用下的景气度。

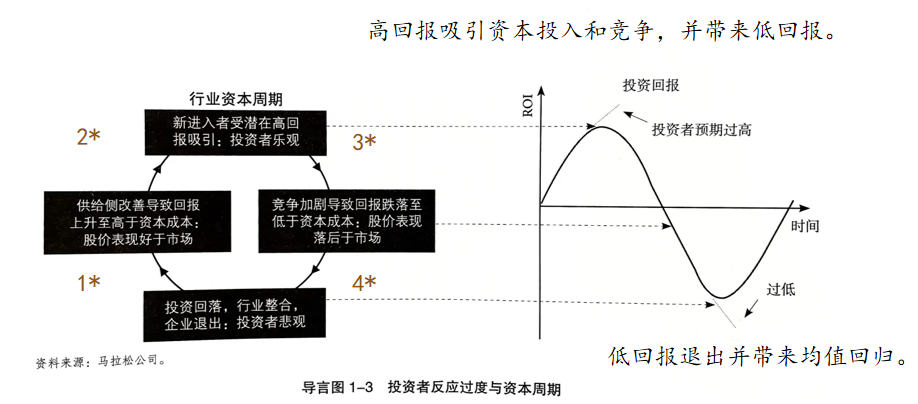

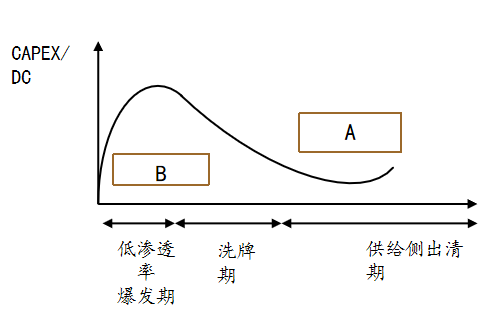

什么是资本周期?高回报吸引资本和竞争,低回报资本退出,由此产生的资本流入、流出的规律就是资本周期。

图源:六禾致谦

由此延伸出了两个我个人认为很重要的投资哲学:

第一,投资在高壁垒企业以及资本流出的行业。

第二,管理层长期布局资本的能力很重要,要重点关注企业新的资本开支、并购和处置、增发和回购。

在中国存在激烈竞争、IPO基本不限制、企业相互抄袭、很少形成长期稳定的护城河(极少数有护城河的企业也会受资本周期影响)的背景下,将所有行业或公司,放在这套基于资本周期形成的投资框架中来分析,就可以很清楚的知道其所处的状态。

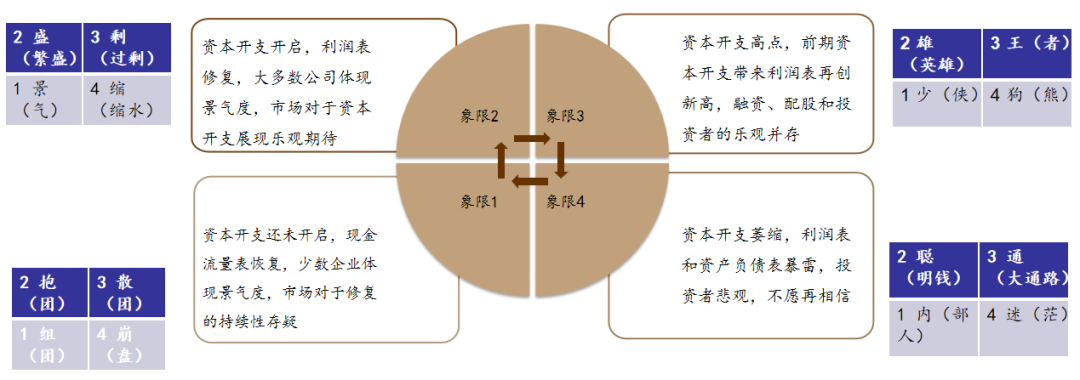

我用数学中的象限来简单标注,其中有四个重点参考维度,即上市公司对股票的行为、资本开支、机构行为以及估值。

图源:六禾致谦

问 在你的投研过程中,是如何运用这个资本周期“四象限”的?

戴斌 我们的分析起点不是对最终需求的预测,而是从供给侧开始。

因此,从象限4开始看,此时的行业估值处于十年内的底部,产业特别不景气,资本开支下降,企业利润表、资产负债表开始逐步暴雷,机构减持完毕;企业或者管理层开始回购、增持;媒体对于企业的风评不佳。

之后转向象限1,此时行业估值从低分位到中位数,在产业资本开支还未开启时,部分企业开始增加资本开支,因为其经营现金流创新高;有少数企业体现景气度,但企业利润表不一定改善,可能还在还坏账等,市场对行业修复的持续性存疑,这时只有少数机构组团买入。

然后进入象限2,此时行业从中位数往高分位,大多数企业进行资本开支,企业利润表开始大范围修复;市场表示乐观大多数机构开始抱团买入,少数企业开始配股,可能会有大股东开始减持。

最后进入残酷的象限3,估值从高分位逐步下降到中位数,企业的PB提升过程结束;前期资本开支带来的利润创新高,企业家出现“首富现象”,但是现金流开始出现问题,企业配股和股东减持纷纷到来。资本开始收缩,形成循环。

从历史经验看,中国某行业出首富是最强烈的资本信号,要小心估值的风险。比如2018年首富多来自房地产,2021年多来自碳中和,最近一些互联网企业的相关人士成为首富。

还可以关注投资机构是否配满,一般机构配到20%多时行业就结束了。

通过这个循环,可以解释中国绝大部分行业的资本流动。

可以举个简单的例子,我们将新能源汽车放在以渗透率为横轴、“CAPEX/DC”(资本开支/折旧)为纵轴的图谱上分析。

图源:六禾致谦

在2018-2019年,渗透率仅有个位数。

但随着技术进步,新能源电池成本一路走低,当价格降到单车5万块钱,补贴后与汽车内燃发动机的成本接近时,新能源车迎来渗透率暴增。

此时的资本开支能转化为收入和利润,但股价往往在渗透率达到20%-30%时就已经演绎结束了,之后市场出现供需不平衡。

对于这类企业,在计算资本利得空间时用的是“峰值利润*一定估值”。

另外一类行业还有煤炭、食品饮料、通讯等等,大的机会几乎都出现在资本开支低点,因为那时竞争趋缓、估值较低、企业现金流充沛,而且回馈股东的意愿高。

问 在具体公司的研究时,还有哪些衡量标准?

戴斌 我会对公司进行分类。

A股约80%的公司没有自由现金流,从严格的价值投资角度看,这些股票没有价值,它们涨跌的原因在于景气度。

因此,可以简单将公司拆分为有自由现金流和没有自由现金流两类:

第一类,有自由现金流,包括石油石化、煤炭、食品饮料、交通运输、家电、通信运营商、某些医药、有色金属、公共事业、互联网等等。这类行业在资本开支下降时,往往会把赚到的自由现金流返还给投资者。

第二类,大多数公司没有充裕的自由现金流,包括基础化工、电力设备、电子、建筑装饰、农林牧渔、国防、新能源、光伏等,机械有一些有,但绝大部分制造业没有。

这类行业的渗透率通常很低,从供需角度看,需求在某一阶段出现供需不平衡的问题,带来利润表的增长。

这两类公司的划分,前者更看重债性和债性变化的资本利得,后者更看重市值扩张的资本利得。

从这个框架来搭建组合,就能让组合在资本周期中处于较好状态,该少买的少买,该多买的多买,到了特定阶段就慢慢减持。

我们的目标是要在资本周期开始好转时在萧条的行业中找到投资机会,以及在那些具有较好和稳定的供给侧基本面的行业中找到投资机会。

同时,结合估值与对资本周期的观察,对组合进行结构调仓,努力在回撤的深度和时间长度上“少一点”和“短一点”。

问 那你是如何判断行业是被高估还是低估了?

戴斌 我理解中国市场的“估值钟摆”是分层次的:

最下面一层是看债性,比如银行、公共事业、能源等行业的债券属性比较强;当然,最低估的是类似格雷厄姆的清算式估值方法。

上一层是看自由现金流,比如白色家电、中药和消费类行业兼具债性与自由现金流;

再上一层是看利润表盈利,中游行业大多集中在利润表层面,由于需要大额的资本开支,所以缺乏长期稳定的自由现金流。类似化工、电子、医药等行业。

最上层就是看SOTP(分部估值法)和目标市值法,比如创新类公司,只有在股市从熊市往牛市转向,这种估值方法才会被投资人采用。

总结来说,越往下估值安全性越高,也更偏绝对回报;反之越往上推,估值越危险。

不过也有因周期问题,使得本来处于上一档估值的公司变成下一档公司的估值,这其中就会产生机会。

比如2022年互联网巨头利润表的估值就跌落到偏债性的估值体系;2024年的一些创新企业也从SOTP法估值跌落到格雷厄姆的清算估值体系。

现在市场中的便宜货确实不多了

问 可以通过这套资本周期框架来复盘一下近两年的市场表现以及你的一些实际操作吗?

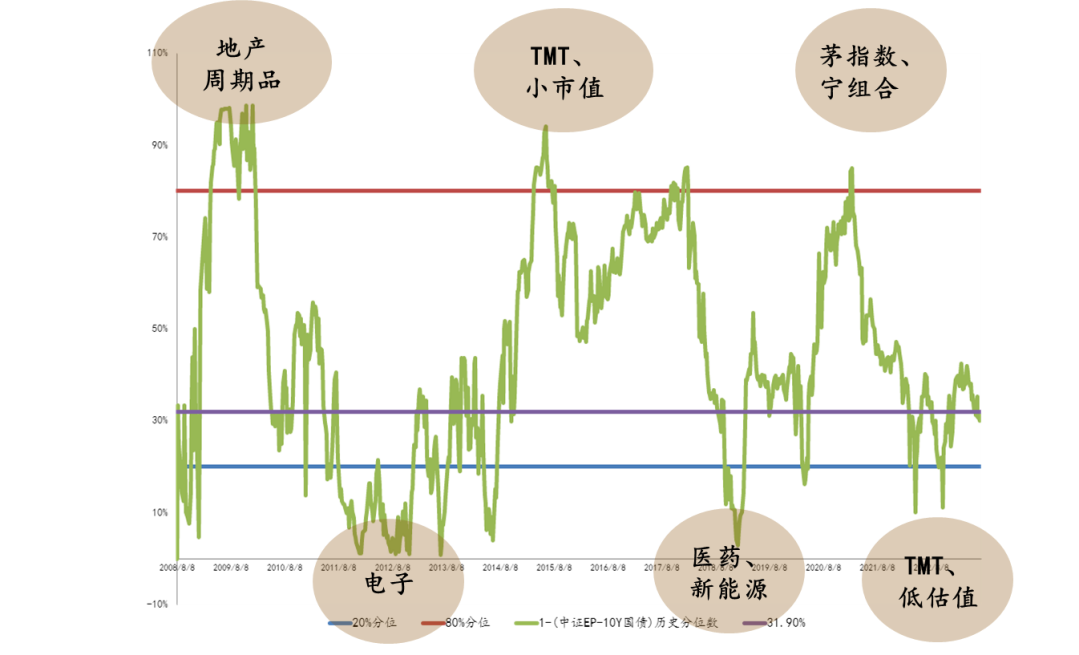

戴斌 我用监控行业的工具整理了2022年4月1日到2024年9月18日的市场情况。

图源:六禾致谦

在2022年4月的前半程,被抱团的主要是消费、医药和新能源,这些公司所在的行业PB都处于历史的极值。

那时便宜的板块是运营商、银行、房地产链条及能源;过去三年,我的主要持仓就在运营商、能源、水力发电、低估值制造业这些板块上,不过银行不在我的能力圈,所以这方面的认知薄弱。

到2024年初,国家反垄断政策出现调整,从2022年开始大规模裁员,降低资本开支,回馈股东的互联网行业的估值基本到底,尤其是腾讯这类企业,估值比我看的水电行业自由现金流倍数还要低。

所以在2023年到2024年期间,港股出现大批量净现金或者低市净率的企业,这些企业也是我们主要看好方向。

目前香港信息技术的PB和PS估值分别是十年的47%,78%分位,最便宜的时间点已经过去了。

通过对港股互联网的股权变动、回购等情况分析,以某热门企业为例,2022年开始回购,当时股价在16-32块属于相对便宜的区间,现在已经暂停回购开始配股,机构也大幅配置。

同时,重要股东开始不断减持,企业开始大幅增加资本开支,媒体上也常见争议现象,这些都是资本周期不太友好的信号。

因此恒生科技板块已处于资本周期中后端,目前不算显而易见的特别便宜,有些还算合理。

问 现在市场的整体水温如何?

戴斌 如果用六禾常用的股债性价比指数来度量当下的市场温度,由于企业盈利未改善,从企业盈利角度看,中证全指的估值正处于高位,从无风险收益率角度,估值刚过中位数。

而且当前沪深300的PE在70%的历史分位,原因在于ROE恶化,导致PE贵了。

所以,现在市场中的便宜货确实不多了。

不过港股市场中资源依然便宜,运营商人均ARPU值开始竞争恶化;互联网板块中局部公司出现资本周期不太友好的现象。

我每天都会通过代码爬虫来监测回购、股权变动等信息,再结合周期状态、行业与公司估值、资本周期行为来算账,对组合标的进行轮动,但持有的一些便宜股票我不会轻易变动。

目前基础化工、家电、有色等板块部分公司在回购或增持,且估值不贵;但是,AI、科创等板块的公司,资本开支仍在扩大,并且出现不回购、股东减持、机构抱团等情况,还是需要谨慎对待。

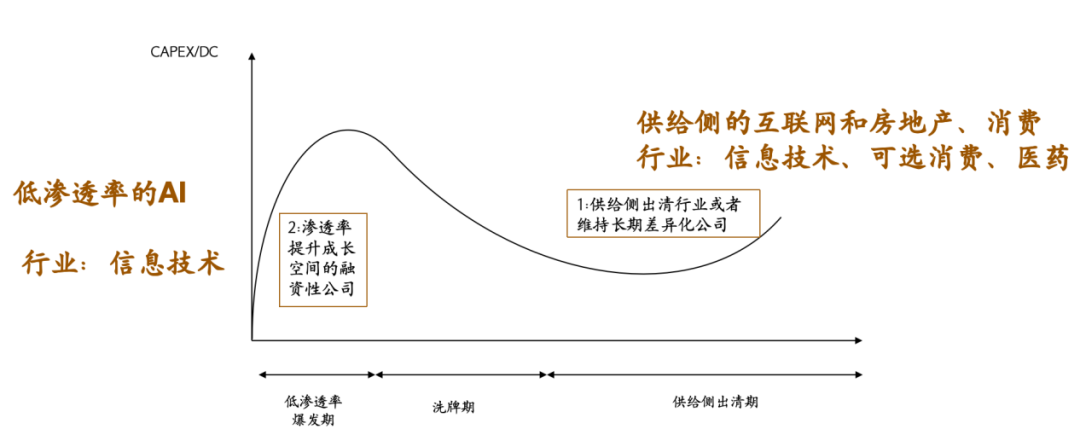

回到对资本开支的框架研究中,当前的市场新周期的逻辑线条就很清晰了。

图源:六禾致谦

此外,我通过观测AH股的回购和增持的效果发现,H股回购的意义会更重要一些,因为过去港股回购需要强制注销,而A股的回购大多用于股权激励,因此A股的大股东增持意义更重要一些。

问 感觉在这套体系下,会错过不少机会?

戴斌 每个人都会错过,很正常。

当一个产业出现见底迹象时,里面肯定有机会,错过太正常了,关键是不能犯错,而不是不能错过。

市场对“反内卷”尚不认可

问 现在“反内卷”是市场的热点话题,从资本周期的角度分析,你认为“反内卷”政策后续的节奏如何?

戴斌 2022年我就写过一段关于“反内卷”的笔记,当时的核心观点是“与过剩产能的恶斗是未来两年的主题”,国家现在显然意识到了这些问题。

回看2022-2023年,在白酒、碳中和等制造业上,市场对于产能的过剩是没有认知的。而当下在新的一轮资本周期当中,产业资本开始增持这些行业,这些是“反内卷”的A面,当然真正的扭转,也需要时间的发酵。

而当时资本开支低的那些行业就是“反内卷”的B面。比如运营商、能源等板块能避免过剩风险;现在能源开始增加资本开支,运营商虽未增加,但性价比有所下降。

现在“反内卷”政策面临的问题是,国家想解决“内卷”问题,但机构对“反内卷”的A面不相信,市场对相关板块的景气度和共识有分歧。

在我看来,这些已经发生了产能过剩、股价下跌,没有人持有的板块,如果“反内卷”成功,会有不错的价值。

只是当下AI的资本开支共识度高,阻力较小。

问 不光是A股港股,美股等其他市场,AI都是星辰大海的方向。

戴斌 AI确实是景气度和共识都高的领域,与内需无关,这是当前市场基本面的“阳面”。

AI相关资本开支的巨量需求,就像上一轮智能手机和电动车一样。

之后,随着技术进步,带来成本的剧烈下降,需求出现暴增,这必然会引起短期供应不足;但是这种供应不足,可能在2-3年就在工业进步和资本涌入下供过于求。

需要注意的是,中国企业在AI产业链中,更多是乙方的角色,承接美国的资本开支和制造外包。

但我也相信,主流投资机构还是会像上次涌入“果链”和“宁德链条”一样,不断涌入此产业链。

当下景气度和共识都差的顺周期板块,以及上一轮繁荣但未来尚不确定“反内卷”政策是否有效的消费链条和“碳中和”链条,综合起来是市场基本面的“阴面”。

虽然我不确定这些板块都能起来,但行业内部肯定会出现分化。

部分供需好、估值低、认知度低的板块可能有机会;反之高景气、高共识的板块可能慢慢降温。

不过当产业触底后,行业基本面未改善、政策反复震荡时,企业股价不一定会跌,我们需在其中找好结构;当然基本面改善也不代表股价一定会涨,可能受估值、供需或产业资本减持影响,股价依然低位徘徊。

所以,未来我们要慢慢减仓高景气、高共识板块,在低景气、低共识板块中找结构机会。

基本面中的阳面和阴面

问 从资本周期的角度分析,有哪些行业值得关注?

戴斌 从大方向来判断,我们下半年还是看好沪深300,当下供需结构好或者反内卷能改善供需的板块还有机会。

其实主观投资还是要靠死算账赚钱。

A股目前只有经济相关的公司还算便宜,基础化工虽然不确定是否会上涨,但可以找一些结构性机会;港股市场的中概股可能已经走到后期。

从资本周期的框架分析,巨量的资本开支下AI是市场的共识;

有色有不错的业绩表现;

消费板块基本面差但机构未大幅减仓,还需等待;

红利板块有风险,部分企业基本面下滑但估值高,好处在于跌多了就有新机会,这些公司怕涨,不怕跌,因为估值偏债性。

问 在具体操作中你会如何参与其中的机会?会不会也有All in共识的冲动?

戴斌 我会努力在“阳面”中寻找估值还能理解的低估值公司,在“阴面”中寻找产业格局可能有利于尽早进入复苏的公司。

当然,我也会想不如All in“阳面”,但是对于“阴面”的适当触角,会使得投资组合的波动下降,这让我的心情平衡很多。

因为即使是基本面的“阳面”会随时遇到供给和政策干扰,同样“阴面”也会时不时遇到政策帮扶的反弹。

目前我们的组合已经创出历史新高。

但是回想过去,还是有一些遗憾的,比如2021年我只关注商业模式,不注重PB-ROE性价比;

2023年开始想逐步买入一些超跌的行业,但是从自由现金流的审美来看,也是很难下手。

结果到了2025年胆子又变得特别小。

当下市场估值已经不那么便宜了,我们期待科技进步以及新的“反内卷”政策能够让企业的ROE修复,带来基本面的周期,但那时中小市值公司可能会有风险。

不过估值的钟摆总会趋于极致,还是要阶段性的看待问题。

关注ETF背后资产的回报率和估值

问 近两年ETF在私募机构的持仓中很常见,从资本周期的角度看,ETF是参与行业各类机会很便捷的“工具”,你会用这样的“工具”吗?

戴斌 任何ETF和个股投资一样,必须理解里面的公司和估值,才能判断价值。

有些机构可能是把ETF当作对所在行业个股研究不足的替代品,尤其是宏观研究出身特别喜欢这种交易模式;或者是把ETF当作风格因子去交易波动率,不太在乎里面公司的股权价值,这属于策略投资的范畴,我不是特别擅长。

ETF背后资产的回报率和估值才是我更关注的。

举个例子,对美股的估值的研究可以观察标普500的Shiller PE,比如在2022年7月,我有关注到纳斯达克100的机会,当时其估值在24倍,从历史过往看,20多倍是相对便宜的时候。

具体来说,我关注的都是有自由现金流和股息的宽基,基于指数内的估值做些简单判断。

当下除了沪深300ETF,还可以关注港股通红利低波ETF、中证价值ETF,两者PB都在1倍左右。

不过事实上,我们这种从中微观行业和公司研究出发的人,还是更喜欢研究公司的感觉。

—— / Cong Ming Tou Zi Zhe / ——

编辑:关鹤九

责编:艾暄

精彩评论