当前,正值2025年国家网络安全宣传周活动举办期间,各地都在向全社会普及网络安全知识和技能。与此同时,一个“支付宝账号解除授权”话题冲上微博热搜,更是让网络安全、用户隐私的问题引发热议。

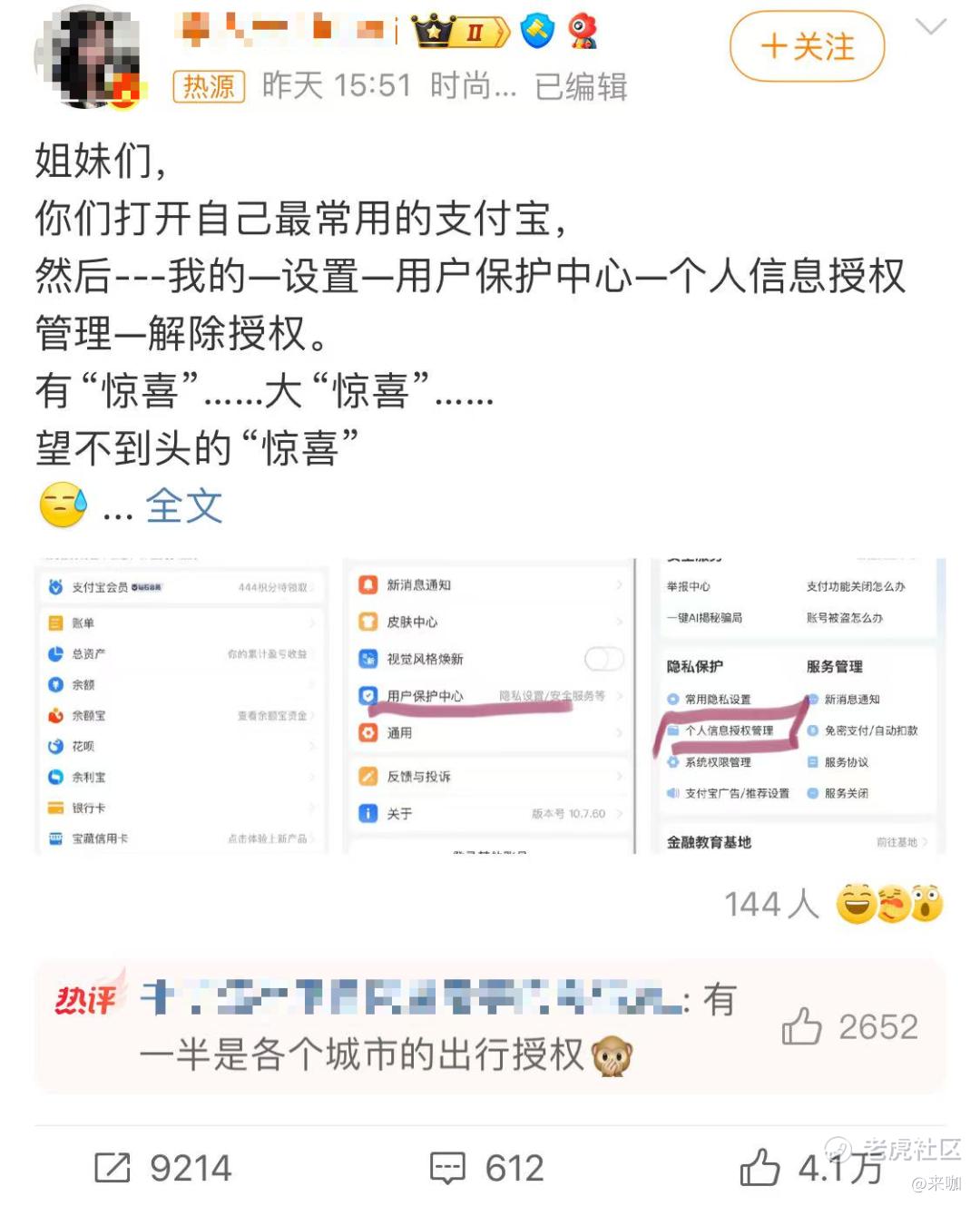

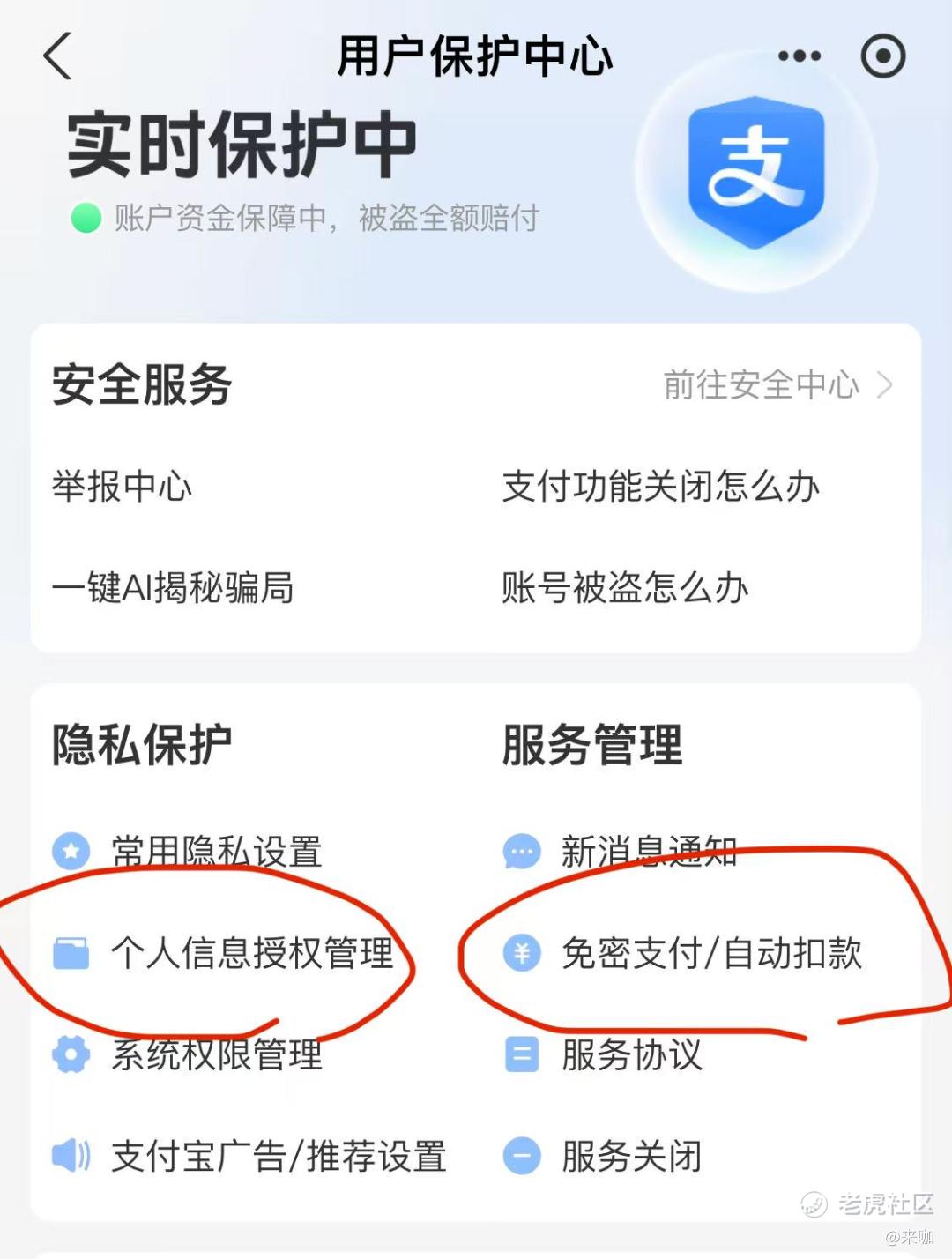

在“支付宝账号解除授权”这个话题下,有一位网友建议大家打开支付宝,查看“个人信息授权管理”,称有望不到头的“惊喜”,同时呼吁顺便查下“免密支付/自动扣款”。结果众多网友一查自己的授权列表,发现支付宝竟然足足授权了121项应用,其中不少应用名称陌生,却已获取姓名、身份证号、手机号码等敏感个人信息。这位网友的反馈引发广泛共鸣,也暴露出账号授权背后的隐患,让用户在不知不觉中交出了个人信息控制权。

针对网友热议的问题,支付宝客服团队予以回应并详细解释了授权机制。客服表示,这些授权记录多为应用的小程序在快速登录选项中选择了用支付宝账号,并根据不同应用需求授权了所在地、账号名称、性别等信息,客服建议用户定期清理不常用或不常见的应用授权。

根据公开资料显示,其实这并不是支付宝第一次发生此类用户隐私泄露的事件。

2013年3月,网友曝支付宝出现重大漏洞,称使用谷歌、360搜索则可以搜索出大量的支付宝交易记录,包括付款账户、收款账户、姓名、日期,甚至邮箱和手机号等,并附带上了Google搜索的截图和多个详情页的截图。支付宝官方随后做回应称已做处理,并将用户付款结果页面做部分信息隐藏,进一步帮助用户保护个人隐私信息。

2013年11月,支付宝再次被曝光信息泄露事件,该事件涉及支付宝公司的前技术员工李某,该员工利用职务之便,在2010年多次从公司后台下载超20G用户资料,随后与同伙向电商公司、数据公司非法出售,据称这些用户资料中,包括公民个人的实名、手机、电子邮箱、家庭住址、消费记录等。

2016年2月,支付宝再陷“隐私门”事件。有网友爆料称安卓版的支付宝会每隔几分钟自动开启手机摄像头进行拍照,进行录音几秒钟,连同机主通讯录、通话记录、附近基站以及WiFi等个人信息上传到支付宝服务器。后续官方做出回应,支付宝只申请业务需要的权限,不会对用户在不知情的情况下,做出额外的信息采集以及后台操作,更不会侵犯、泄露用户的隐私信息。

2018年初,支付宝再次发生违规使用用户数据的行为。当时支付宝推出“2017支付宝年度账单”活动,吸引用户查看自己的年度消费数据,有用户发现活动首页有一行非常不起眼的小字“我同意《芝麻服务协议》”,而且默认已经勾选。如果用户没有取消勾选,即意味着默认同意部分个人信息授权给第三方使用。网信办就此约谈了支付宝和芝麻信用的相关负责人。支付宝迅速道歉并修改了页面,取消了默认勾选,并明确提示用户。

2018年4月,因支付宝在客户权益、产品宣传和个人信息保护三个方面涉及金融消费者知情权保障不充分、个人金融信息使用不当等多项违规,被中国人民银行杭州中心支行开出18万元罚单。

……

从支付宝这些系列事件上,不难发现几种用户隐私泄露的类型和原因,比如第三方合作公司或员工泄露,这也是最常见的现象,另外还有用户个人被骗或手机中毒导致信息泄露、黑客攻击其他平台导致的“撞库”以及内部员工违规操作等。

可以说,当下互联网已深度融入生活的每一处角落,无论是移动支付、在线办公,还是智能家居,都为生活带来了极大便利。但网络安全问题也是日益突出,从个人信息泄露到网络诈骗,从恶意软件攻击到数据滥用,各类风险威胁着我们的权益与安全,而AI的普及也会衍生出更多诈骗风险,带来新的挑战,需要我们进一步提高警惕。

精彩评论