在欧洲的巴尔干半岛西南角,有一个面积约为2.8万平方公里、人口约300多万的小国—阿尔巴尼亚。很多年以来,它都是欧洲最贫穷的国家之一。上世纪六十年代到七十年代末,阿尔巴尼亚曾是中国在欧洲最亲密的社会主义盟友。但是两国关系在到1976年后开始转恶。时任阿尔巴尼亚领袖恩维尔·霍查指责中国“背叛马克思主义”。1978年,中国终止援助阿尔巴尼亚,中阿关系彻底破裂。

1991年苏东剧变后,阿尔巴尼亚的计划经济体系在几个月内崩溃。原本由国家垄断的工厂和合作社关门大吉,几十万人一夜之间失业。银行体系几乎彻底瓦解,国有银行只会向国企放贷,普通民众手里有现金却无处存放。通胀高企,列克币大幅贬值,经济陷入自由落体。国际货币基金组织(IMF)估计,1992年阿尔巴尼亚的通胀率超过200%,人均收入不足800美元。

1992年,阿尔巴尼亚民主党上台执政,推行所谓的“休克疗法”:放开物价、私有化企业、自由汇率。结果,物价暴涨、失业加剧。尽管世界银行和IMF提供了紧急援助贷款,但监管体系尚未建立。政府为维持社会稳定,对新兴的“投资公司”采取默许态度,只要能吸收外汇、承诺高回报,就无人过问其运作方式。

从1993到1996年间,各类“理财公司”在阿尔巴尼亚如雨后春笋般出现,打着“建设基金”、“外贸投资”的旗号,承诺月息数10%到30%不等。许多公司的负责人有军方或地方政府背景,穿着西装、开着奔驰出入饭店,看起来比银行还可靠。到1996年底,阿尔巴尼亚全国至少有二十多家大型投资公司在运营,其吸收的资金总量竟达到了全国GDP的一半。

1996年底,阿尔巴尼亚大选临近。政府为了维持民心,不仅没有制止这些公司继续“吸金”,反而暗示“国家不会让老百姓受损”。于是,国家信用成了这场金字塔游戏最后的担保。而崩溃的倒计时,也在悄悄开始。

在从计划经济转向市场经济的混乱中,全国几乎每个家庭都投身一种“稳赚不赔”的理财计划。有人卖掉房子,有人典当家传金饰,只为把钱交给那些承诺“月息高达30%”的理财公司。这些公司自称经营贸易、建筑或进出口,实则只是用新投资者的钱发放旧投资者的“分红”。最大的几家,比如Vefa和Gjallica,几乎成了地方政府的“印钞机”,连公务员工资都靠它们发。高收益的幻觉不断强化“全民理财”的热情。那种气氛有点像击鼓传花:人人都知道风险存在,但没人相信自己会是最后接盘的那位。

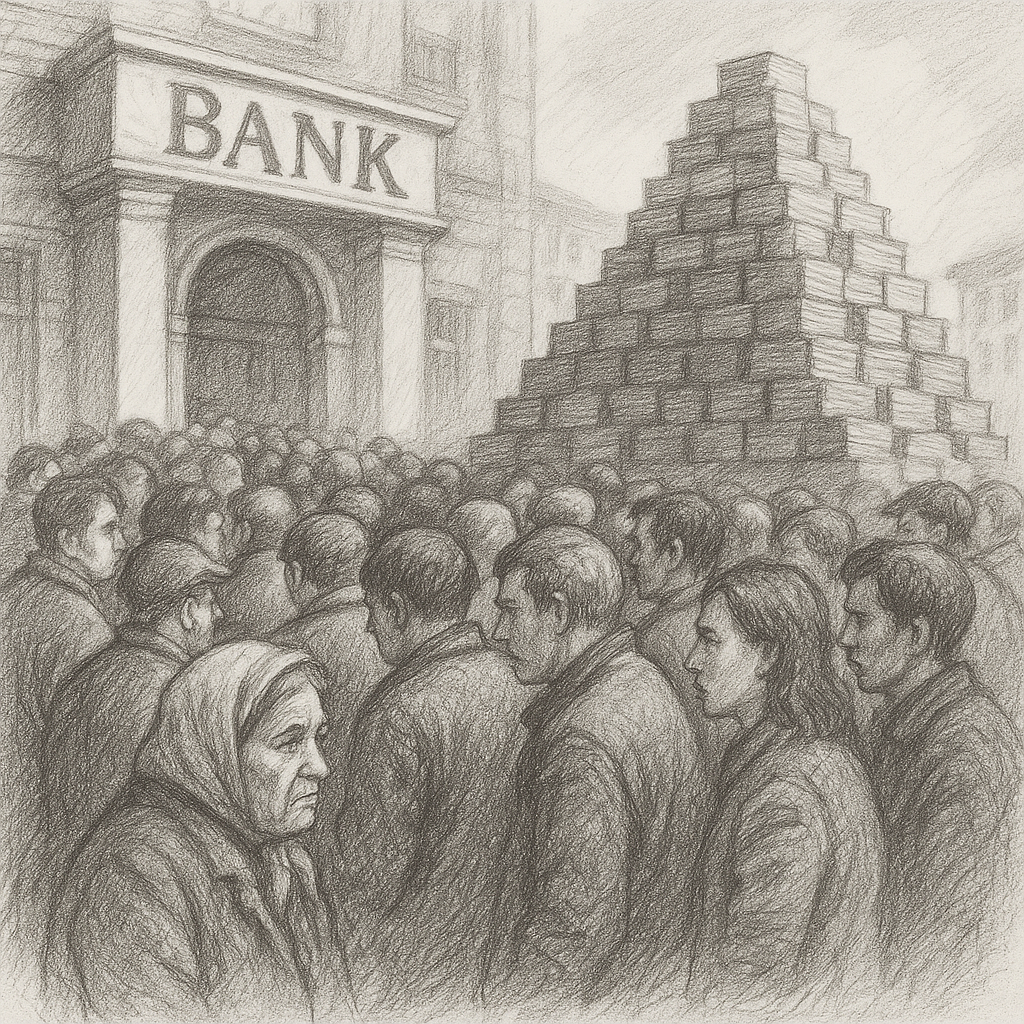

1997年初,阿尔巴尼亚的“全民致富”梦终于走到了尽头。一家理财公司Sudja突然停止兑付。几天之内,其他公司相继崩盘。愤怒的投资者走上街头,银行被砸、政府倒台,全国陷入骚乱。阿尔巴尼亚经济瞬间倒退十年。那场“全民理财热”,最后变成了“全民破产潮”。

为什么这场看似荒唐的庞氏骗局,会席卷整个国家?现在回头看,答案似乎显而易见:当一个社会的正规金融体系薄弱、监管缺位、储蓄无处可去时,人们的“理财冲动”会自动寻找出口。阿尔巴尼亚人不是不理性,他们只是找不到更理性的渠道。

这听起来是不是有点熟悉?

过去几年,世界上不少新兴市场,都上演了不同版本的“阿尔巴尼亚时刻”。有的不是庞氏骗局,而是另一种形式的“高收益幻觉”:房地产永远上涨的信念、地方债滚动融资的乐观、甚至虚拟币或线上理财产品的暴富神话。不同的故事,共同的底色,是人们相信“钱生钱”是最快的致富手段。

2020-22年,非洲国家赞比亚和加纳的主权债务先后违约;2022年,斯里兰卡的外债危机一度引发全国抗议;拉美一些国家的地方政府靠卖“高息债券”维持预算;过去两年,越南的地产债发行人以年息12%的收益吸引散户,却被曝出资金链断裂。这些事件的逻辑,与阿尔巴尼亚相似:收益率远高于经济增长率,融资人越多,风险越被忽略,直到整个体系崩溃。

对于今天的中国投资者来说,这类故事并不遥远。过去十年,影子银行、P2P理财、地产信托,都曾以“刚兑”神话吸引无数资金。2018年P2P平台大规模暴雷时,不少投资者愤怒地问:“我们只是想获得比银行高一点的利息而已,为什么会这样?”这句话,对于1997年的阿尔巴尼亚人来说,实在是太熟悉不过了。

我们经常会说:“天下没有免费的午餐”。但现实中,人们更愿意相信“别人都在吃,我为什么不也去吃一口?” 这种心理机制,正是所有泡沫的共同引擎。

纵观古今中外,为什么旁氏骗局此起彼伏,永不消失?在笔者看来,庞氏骗局能搞起来的关键,在于“有足够多的人盲信”。它一开始往往是一个看似合理的承诺,比如通过高利贷赚息差、或者房地产升值后分红。但当参与者数量远超实际利润支撑时,“信任”变成了唯一的资产。只要信任不破,一切都能继续;但一旦有人先走,那就可能引发挤兑效应,金字塔瞬间倒塌。

今天的全球市场,也充满类似的信任测试。新兴市场主权债、高收益美元债、或者一些信托产品,都依赖这种“信任链条”。收益率看起来动人,但一旦外部融资收紧,或者投资人情绪逆转,流动性会以惊人的速度蒸发。2022年以来,美联储连续加息,让大量新兴市场的融资成本暴涨,本币贬值,资金外逃。这一幕,和当年阿尔巴尼亚突然“没钱可兑”的惊慌,并无本质区别。

阿尔巴尼亚的教训告诉我们:最危险的时候,往往不是没人赚钱,而是所有人都在赚钱的时候。这个规律,放大到理财、股市、房地产等领域都是相通的。因为当所有人都在赚钱的时候,没有人愿意质疑,没有人胆敢质疑,每个人想的都是多赚一笔,在登顶前逃离。

对于我们中国的投资者来说,这个故事的价值,不在于讽刺他国的失败,而在于提醒自己保持冷静。在一个信息流动极快、市场情绪易燃的时代,最稀缺的品质,不是胆量,而是耐心。无论是地方债的再融资,还是某些高息产品的包装,只要收益高得离谱,就该先问一句:我看中收益,别人是不是眼馋我的本金?

投资,从来都是关于时间和信任的艺术。阿尔巴尼亚的“投资者”以为自己在赚快钱,实际上他们在赌别人比自己更慢撤。那种游戏,短期里人人得利,长期里无人幸免。

历史不会重复自己,但往往会以相似的节奏押韵。无论你身在阿尔巴尼亚、胡志明市、还是北京中关村,财富故事总有相似的开头:“这是稳赚不赔的机会。”而几乎所有的结尾也都相似:赚得快的,跑得也快;跑得慢的,只剩叹息。

参考资料:

【1】International Monetary Fund, The Rise and Fall of Pyramid Schemes in Albania, IMF Working Paper 99/98.

精彩评论