1556年,腓力二世(Philip II)继承王位时,西班牙的国土面积世界第一。他统治的版图横跨欧、亚、美三洲:从尼德兰(今荷兰+比利时)的港口到意大利的那不勒斯,再到遥远的墨西哥与秘鲁。南美洲殖民地的白银,每年被一艘艘“宝船”从大西洋彼岸运回塞维利亚港,装满国库。那时候欧洲人有一句口头禅:“上帝在天上,金银在西班牙。”

然而,腓力二世刚登基不到一年,他就陷入财政危机。1557年,他同时打着三场战争:一场在尼德兰**反叛,一场在法国北部防御入侵,还有一场在地中海对抗奥斯曼帝国。正所谓大炮一响,黄金万两。战争的花费巨大,但税收却无法覆盖。于是腓力二世向热那亚和德国的银行家大量借债,签署短期高息的“阿森托贷款”,以即将运回的白银作抵押。问题是,运银的船常常被风暴击沉或被英国私掠船抢走。结果,银子没到,账期已到。于是,在同年9月,腓力二世宣布暂停偿债。这是欧洲历史上第一次“主权违约”。

这场违约引发了“信贷恐慌”。热那亚的银行家们立即冻结对西班牙的新贷款,金融市场的流动性骤降。为了安抚债主,腓力二世被迫同意以“新债换旧债”的重组方案:让部分贷款人转而接受国债和税收特许权。但刚刚喘口气没几年,第二次危机又来了。

1560年,西班牙再次违约。这一次原因跟上一次差不多:腓力二世为了维持欧洲霸权,继续在尼德兰和意大利扩大征战。白银虽多,但财政收入的四分之三用于军费,剩下的不多的收入还要供养庞大的王室和教会机构。根据经济史学者 Drelichman 和 Voth 的估算,1556—1560 年间,西班牙国债总额达到其年财政收入的 60 倍【1】。这相当于一个家庭年收入十万,却欠债六百万。于是第二次违约几乎成了必然。

为了维持运转,腓力二世开始依赖一种更危险的工具—“税收抵押”。他允许金融商人预付给政府一笔现金,作为交换,银行家可在未来数年内直接征收某个地区的关税或盐税。财政由此被提前透支。短期看是权宜之计,长期看则是饮鸩止渴。

1575年,第三次违约爆发。这一次的导火索是“尼德兰起义”。由于税负沉重,当地贵族宣布反抗马德里的统治。腓力二世派出大军**,军费开支再次飙升。西班牙政府宣布破产后,热那亚资本市场冻结了所有对西班牙的信贷。军队驻扎在布鲁塞尔拿不到军饷,开始哗变、抢劫,被称为“西班牙之怒”。金融危机转化为军事危机。

西班牙的经济结构在这一时期逐渐被掏空。银矿财富没有形成产业积累,反而推动了奢侈消费和进口。历史学家 Álvarez-Nogal 统计,在 1570 年代,西班牙进口的法兰西丝绸、意大利家具和德国武器的支出,比本国制造业的总产值还高。西班牙成了一个“富而不强”的帝国。

1596年,腓力二世在位的第四十年,第四次违约爆发。那一年,他已经年迈多病,依然沉迷于与英格兰的战争。八年前,庞大的“无敌舰队”被风暴和英国舰炮摧毁。为了重建舰队,腓力又一次借债,而此时新世界的银矿产量下降、运输频繁遭袭。银价暴跌,国库空虚。1596 年秋天,西班牙正式宣布暂停所有债务支付。

四次违约之后,欧洲的信贷体系对西班牙几乎失去信任。热那亚银行家转向资助荷兰和英格兰。金融中心从伊比利亚半岛北移,开启了“北欧崛起”的时代。西班牙仍然拥有广袤的殖民地,却再也没有钱维持统治。据传,腓力二世临终前,在宫殿账簿上写下这样一句话:“帝国的荣耀,在债务的尘埃中化为乌有。”

三百多年后,历史换了演员,剧本却几乎没变。

1976年,委内瑞拉的总统卡洛斯·佩雷斯宣布石油工业国有化。那一年,国际油价飙升,委内瑞拉国家财政一夜暴涨。首都加拉加斯修起地铁、机场、现代化住宅区,政府对外援助邻国,向国内派发补贴。石油带来的外汇成了全民狂欢的通行证。

然而好景不长。1980年代初,油价暴跌,财政赤字开始扩大。委内瑞拉借外债维持支出,债务规模在十年内翻了三倍。1990年代,为了弥补赤字,政府开始疯狂印钞,引发恶性通胀。进入21世纪,查韦斯上台,依靠高油价重新“造梦”。他推出全民福利、免费教育和住房计划,短期内赢得人心,但这些开支完全依赖石油出口。2013年查韦斯去世后,接任的马杜罗继续这套政策。2014年油价再次暴跌,财政断流。

2017年11月,委内瑞拉正式宣布主权债务违约。IMF估计,次年通货膨胀率高达1,000,000%。人们拿着一麻袋钱买一条面包。街上货架空空如也,药品断供,电力短缺。国家石油公司PDVSA无力维修油井,原油产量从2000年代的每日300万桶跌到不足60万桶【2】。石油,这个曾让委内瑞拉富得发烫的礼物,最终成了诅咒。

经济学家称这种现象为“资源诅咒”:当一个国家收入过于集中于单一资源时,容易形成财政依赖、产业空心化和政治腐败。委内瑞拉人可能没有意识到,油价上涨不是经济增长,而是一种上帝的眷顾。就好比16世纪的西班牙人以为银矿永远不会枯竭一样,现代的石油帝国也误以为好运会永恒。

相比之下,斯里兰卡的故事则是另一种版本的“幻觉”。

1948年独立后的斯里兰卡,长期依赖农业和旅游业。2010年以后,政府决心“现代化”,于是开始大规模举债建设港口、高速、机场和会议中心。贷款来源包括中国、印度以及国际资本市场。2017年,斯里兰卡的外债已占GDP的77%,其中近一半以美元计价。政府把债务当成增长的发动机,却忽视了偿还的成本。

2020年,口罩疫情爆发,斯里兰卡的旅游业收入断崖式下跌,外汇来源几乎枯竭。2022年,其外汇储备不足20亿美元,不够支付三个月的进口账单。2022年4月,斯里兰卡的财政部长宣布暂停所有外债支付,这是斯里兰卡独立以来第一次主权违约【3】。

接下来的几个月,全国陷入混乱:油价飞涨、停电、物资短缺,民众冲进总统府。斯里兰卡的债务危机不是突发,而是积累的结果:十年间不断借新还旧,把建设当成繁荣,把贷款当成收入。当流动性退潮时,虚假的增长像沙堡一样坍塌。

如果说西班牙、委内瑞拉和斯里兰卡的共同问题,是“有资源但缺节制”,那么世界上也有相反的例子,一个没有资源却能长期富裕的国家:新加坡。

新加坡从独立那天起,就没有油、没有矿、连淡水都要进口。1965年脱离马来西亚时,很多人认为这个小岛无法生存。然而,新加坡政府选择了一条几乎与哈布斯堡和委内瑞拉完全相反的道路:谨慎理财、长期规划、拒绝寅吃卯粮。财政部实行严格的平衡预算原则,政府支出必须以经常性收入为基础;国家储备由总统与国会双重监管,动用需要法律授权。新加坡也没有沉迷于“刺激增长”的短期政策,而是通过教育、制造业和公共住房创造持续的税收来源。

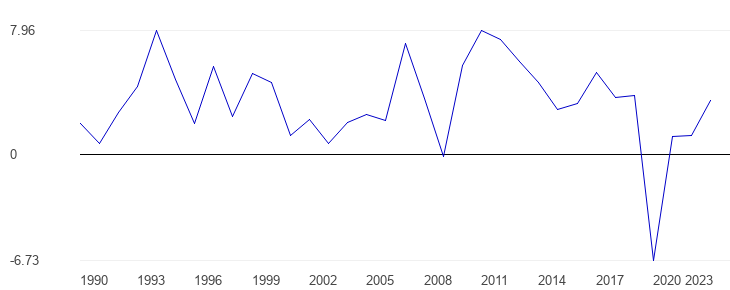

这种看似保守的财政哲学,反而成为最可靠的增长引擎。国际货币基金组织数据显示,新加坡的财政预算长期处于盈余状态,同时新加坡的主权国债也长期获得AAA信用评级。它证明了一个简单的道理:财富并不仅来自资源,也需要节制和制度保护。

注:新加坡每年的财政预算长期处于盈余状态。

从哈布斯堡的银矿,到委内瑞拉的油田,再到斯里兰卡的债券,这三段故事跨越五个世纪,却揭示了同一个规律:财富带来信心,但信心往往滋生幻觉。

西班牙的国王相信白银能支撑帝国的荣耀,委内瑞拉的领袖相信石油能赎回一切贫穷,而斯里兰卡的官员则相信债市的门永远不会关上。他们都高估了好运的持续,也低估了节制的力量。跟这些“天选之子”相比,新加坡获得的禀赋简直差到了家。这个岛上没有银矿、没有油田、连水都要靠进口,却能在半个世纪间稳步成长。它靠的不是天赐的资源,而是一种近乎朴素的理性:量入为出、未雨绸缪,不以盛时奢、不以困时乱。财政收支讲究平衡,储备制度层层设防,动用储备需要国会与总统双重批准。也许这才是最稀缺的“资源”:自制与克己。

古人云:“祸兮福之所倚,福兮祸之所伏。” 有资源未必是福,无资源未必是祸,关键在于人心与节制。帝国的衰败,不在贫而在骄;国家的稳健,不在富而在谨。真正能穿越周期的,从不是金山银海,而是一个社会在盛世中仍懂得敬畏和节制的能力。

参考资料:

【1】 Mauricio Drelichman and Hans-Joachim Voth, Lending to the Borrower from Hell: Debt, Taxes, and Default in the Age of Philip II, Princeton University Press, 2014.【2】 International Monetary Fund, Venezuela: Staff Report for the 2018 Article IV Consultation, 2019.【3】 World Bank, Sri Lanka Development Update: Navigating Multiple Crises, 2023.

精彩评论