十八世纪中叶的欧洲,蒸汽机的轰鸣声第一次打破了人类对自然极限的想象。1769年,詹姆斯·瓦特在格拉斯哥改良了蒸汽机,使其效率提高三倍;1776年,他与马修·博尔顿成立博尔顿-瓦特公司,开启了能源机械化时代。同年,亚当·斯密出版《国富论》,提出分工与市场的力量。这两件事几乎在同一时间发生,象征着“技术”和“制度”两股力量的结合,这也成为英国后来超越世界的起点。

过了差不多100年,到1850年时,英国的煤炭产量占全球七成,棉纺织品出口占世界八成。伦敦人口从1700年的60万膨胀至1850年的230万,人均GDP增长超过六倍。

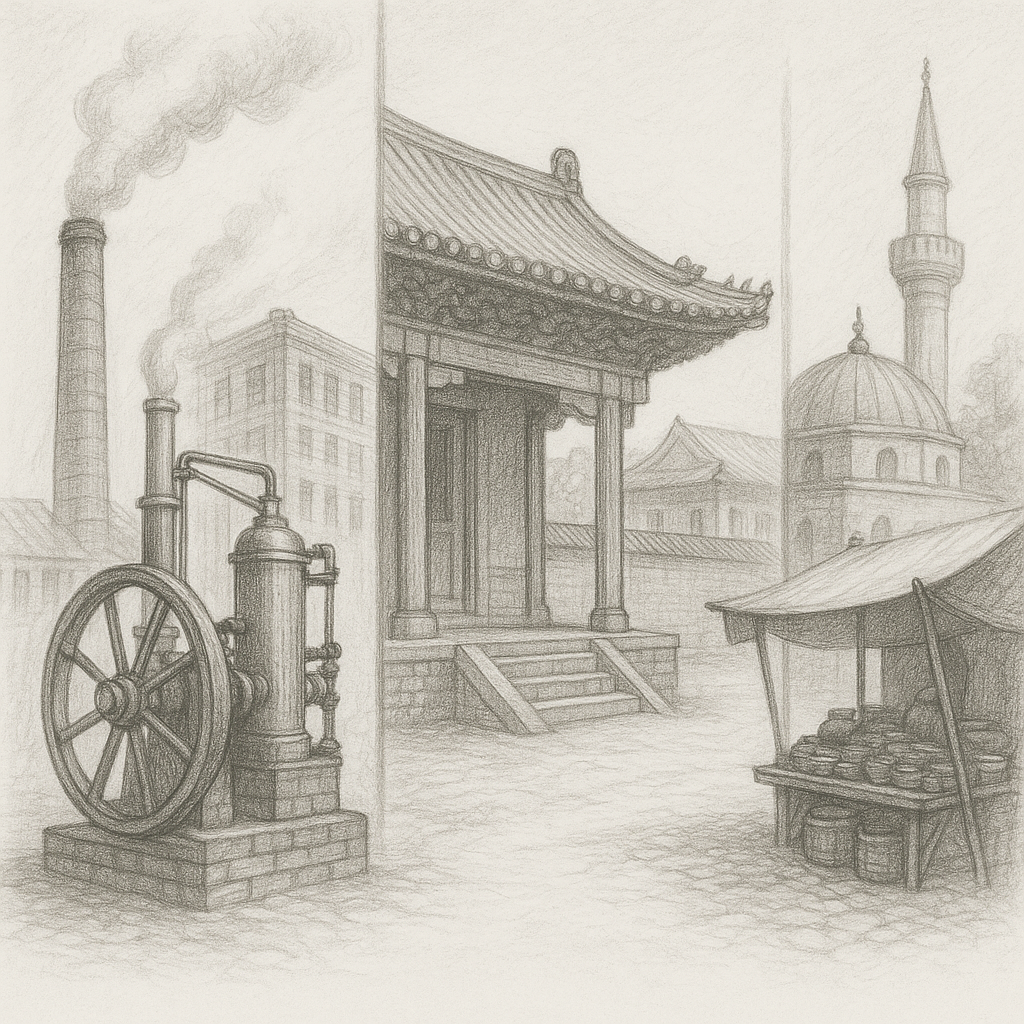

同一时期的清朝与奥斯曼帝国,仍然以手工业与农业为主,工匠作坊和行会制度限制创新,皇权与贵族垄断抑制竞争。到十九世纪中叶时,英国的制造业产出已经超过清朝与奥斯曼的总和。

为什么会这样?《国家为什么会失败》一书给出的答案是:不是文化、不是地理,而是制度。

英国并不是资源最丰富的国家,她的煤炭不如中国多,人口不如法国多,殖民地在十八世纪中期仍远不如西班牙庞大。然而,工业革命在这里率先发生。关键在于:制度改革把技术变成了生产力。

1688年,英国发生光荣革命,威廉三世被逼签署《权利法案》,确立议会对财政与立法的主导权。国王不再能随意征税、没收资产。六年后,英格兰银行成立,英国政府开始以公开发行国债的方式筹资。国债由议会担保,投资人终于敢把钱借给国家。资本开始信任制度,而非君主。

与此同时,英国在十七世纪通过了《垄断法令》,奠定了现代专利制度的基础。专利的发明者拥有十四年的独占权,并且可以合法获利。十八世纪,英国的专利数量从几十件激增到数百件,几乎每一项新技术都能找到对应的“版权保护伞”。1769年,瓦特的蒸汽机获得专利;1775年,英国议会又为其延长至1800年。正是这项延长法案,让瓦特与投资人博尔顿得以长期合作。他们一方出技术,一方出资本,两者的有效结合是英国工业革命的一个典型写照。

十八世纪末,英国已安装超过500台瓦特蒸汽机,为煤矿、纺织和运输提供动力。根据经济史学者诺斯(Douglass North)的研究,这一时期英国长期国债利率从一百年前的10%左右降至约4%,反映出市场对政府信用的高度信任。这种制度化的信用机制,是现代资本市场的雏形,也是工业革命的燃料。

同样重要的,是产权与市场自由。工业革命的能量,不仅来自蒸汽机的发明,更来自三大生产要素:资本、土地与劳动力,第一次实现了系统性的流动与重新组合。

首先是资本的自由流动。1720年的南海泡沫事件让英国议会痛定思痛,通过《泡沫法案》整顿股市,确立公司注册与信息披露制度。虽然短期内收紧了投机活动,却为日后资本市场的规范运作奠定基础。十八世纪中叶,伦敦证券交易所迅速成长,成为世界上第一个稳定运作的公开交易市场。企业不再依赖贵族赞助,而是通过股份制融资,因此铁路、保险、采矿和纺织公司纷纷上市。到1800年,英国约有一千多家股份公司,资本开始跨地区、跨行业流动,形成现代金融市场的雏形。

其次是土地的流动。圈地运动让原本公有或村社共有的土地逐渐私有化。地主通过议会法案获得产权,土地可以被买卖、抵押、分割,成为可资本化的资产。这场被后人称为“无声革命”的过程,一方面导致部分农民失地,但同时也极大提升了土地的使用效率。农场主开始采用轮作制、机械播种等新技术,农业产出率显著提高,为城市工业化提供了充分的粮食供给。

最后是劳动力的流动。被圈地运动“挤出”的农民大量迁入城市,成为工厂制度的基石。1750年到1850年的100年间,英国城市人口占比从15%上升至55%,形成了现代意义上的劳动力市场。更重要的是,工人阶层从封建附庸转变为自由雇佣劳动者,工资由市场决定而非身份规定。劳动合同、工会与雇佣关系的出现,让“劳动力”第一次成为可交易的经济要素。

资本、土地、劳动力这三股力量汇聚在一起,使英国成为历史上第一个真正意义上的“市场经济”。从此,财富的增长不再依靠征服与掠夺,而是依靠制度保障下的生产要素自由流动与组合创新。

同时,英国的社会文化也在变化。皇家学会、工匠协会、公共博览会让科学与手工业结合,知识不再属于宫廷或教会专享,而成为全民事业。瓦特的蒸汽机设计图在学术期刊公开发表,引发广泛模仿。到1820年时,英国人均GDP约2430美元,是1700年的两倍多,而同期的法国仅增长40%,清朝则几乎原地踏步【1】。

在这里,我援引《国家为什么会失败》中的观点:英国的真正革命,不是蒸汽机,而是制度改革。它让创新变得有利可图,让风险可以被分担和定价,也能通过资本市场获得资金支持。换句话说,制度让那些敢于冒险的人,不必独自承担失败的代价,而能借助契约、股权和信贷,把不确定性转化为投资和致富的机会。

接下来,让我们把目光从欧洲转到亚洲。十八世纪的中国,正处在乾隆盛世,国家疆域空前,财政盈余充足,工艺技术精美。然而繁荣的表象掩盖了制度的僵化。乾隆帝在1757年下令“闭关锁国”,仅留广州一口通商,禁止民间海外贸易。与此同时,科举制度垄断社会流动通道,聪明人一生的终极目标是“中举为官”,而不是“创新创业”。

同样的聪明才智,却被制度引向不同方向。当瓦特在苏格兰为蒸汽机申请专利时,苏州织造局的工匠仍在用手纺纱。到1840年时,中国纺织业人均产量仅为英国的五十分之一【2】。洋务运动虽试图补课,但国企式的“官督商办”模式难以激发真正的市场活力。创新在皇权体系中变成“差事”,而非“机会”。

清朝的问题不是愚昧,而是缺乏“包容性制度”:社会资源被少数官僚和地主控制,创新者既得不到保护,也看不到收益。聪明人钻研四书五经而非机械科学,资本追求权贵而非市场,最终导致盛世变成衰世。

如果说清朝的悲剧是制度僵化,那么奥斯曼的失败则来自于主动“封锁”知识。十五世纪中期,奥斯曼帝国横跨欧亚非三洲,控制了地中海贸易航线,君士坦丁堡成为伊斯兰世界的心脏和欧亚大陆的枢纽。苏莱曼大帝时期,奥斯曼帝国财政收入相当于当时英法的总和。然而辉煌的顶点,也埋下了衰落的种子。

奥斯曼的政治结构建立在“提玛尔制”上:土地由苏丹赐给军官与贵族,换取军役。最初行之有效,但到十七世纪后期,封地世袭化,地方贵族垄断税收。中央财政枯竭后,政府推行“税农制”,把征税权拍卖给私人贵族。购得征税权的农场主和贵族急于回本,横征暴敛,农民破产逃亡,农村生产力急剧下降。

更致命的是知识垄断。1485年,苏丹巴耶济德二世在教法官建议下禁止穆斯林使用印刷机,违者处死。教职人员与抄经行会担心印刷会玷污神圣经文,触怒真主。结果是长达近三百年的文化封锁。直到1727年,学者易卜拉欣·穆特菲利卡才被允许开办印刷厂,但仅能印刷非宗教书籍,且每本出版须经宗教法院审查。到十八世纪末,全帝国仅出版二十余种书,而同期欧洲每年出版数量超过两万种【3】。

识字率的差距,迅速演变成生产力差距。十九世纪初,奥斯曼成人识字率不足10%,而同期的英国已达60%。知识无法流通,创新自然停滞。行会制度垄断手工业,任何技术革新都可能被控“扰乱秩序”。1790年,一位工匠试图引入法国纺织机,被行会告发、驱逐出城【4】。

十九世纪中叶,英国的钢铁年产量超过800万吨,而奥斯曼全境不足20万吨。帝国在全球贸易体系中逐渐沦为原料供应地和消费市场。《国家为什么会失败》的作者阿西莫格鲁写道:“奥斯曼的失败,不是因为伊斯兰文化,而是因为它从未建立让人挑战权力的制度。” 当一个社会惩罚创新、奖励顺从,它就注定会在稳定中老去甚至衰败。

英国的工业革命,表面上看上去是一场技术革命,但它其实更是一场制度革命。同样面对蒸汽机、火药和航海术,英国抓住了未来,而中国与奥斯曼却被时代抛在身后。为什么?《国家为什么会失败》书中反复强调一个核心结论:决定繁荣的,不是资源禀赋,而是制度激励。

在包容性制度中,权力受到制衡,创新者能得到保护,市场允许失败,成功者能合法致富。这种制度就像金融市场的“复利”:哪怕年回报率只有看似微不足道的1%,但时间越久,累积的回报越高。英国的资本市场、专利制度和议会财政改革,就是这种复利机制的现实体现。三百多年过去,经历了两场世界大战与无数次经济冲击,英国依然保持着高度的财富水平与制度韧性,仍是全球最成熟的市场经济体之一。

相反,掠夺性制度则像高息债:短期繁荣、长期枯竭。清帝国的财政盈余和奥斯曼的黄金贡赋,曾让统治者误以为可以长治久安。但掠夺制度有个内在逻辑:它必须不断压榨底层来维持上层的统治和权力。当创新威胁旧利益时,统治者本能地选择压制,而不是鼓励。最终,制度不再服务生产,而是服务权力。

英国工业革命后的成功,还在于它的包容性制度具有“自我纠错”的能力。1832年,《改革法案》打破贵族对议会席位的垄断,首次让中产商人阶层获得政治代表权;1867年,《第二次选举改革法案》进一步扩大选举权,让城市工人首次拥有投票权,政治参与开始从资本向劳动延伸。

此后,英国民主制度进入了持续扩张与制度化的阶段。1884年的《第三次改革法案》将选举权延伸至农村地区的男性劳动者,全国成年男性选民比例从1867年的约16%提升到60%以上。1911年,《议会法案》通过,削弱了上议院对下议院的否决权,确立“民意高于贵族”的宪政原则;1918年通过的《人民代表法案》,则在第一次世界大战后赋予所有成年男性和部分女性选举权,英国从此成为近代意义上的“普选国家”雏形。

再往后,1928年的《平等选举法案》彻底实现男女平等选举权,女性与男性在同一年龄标准下投票;1948年的《议会选区法案》则取消了大学选区和多重投票制,做到“一人一票”。

这一系列改革意味着:英国的政治制度并非一蹴而就,而是一个不断自我修正、自我扩容的过程。每一次危机,无论是工业革命带来的阶级矛盾,还是世界大战后的社会重建,都成为制度演化的契机。也正因如此,英国的政治体系在三百年间保持了惊人的连续性和稳定性:既能纠错,又不崩塌。

《国家为什么会失败》的核心警示在于:制度的差距并不会立刻显现,而是通过“复利效应”在悠长的历史长河中被逐步放大。英国与奥斯曼帝国在1500年时的人均GDP相差不到20%,但到1900年时,差距已经超过10倍。把时间轴调回到1500年,随机选取一群人来预测英国和奥斯曼帝国哪个会更辉煌,可能有一半选英国,一半选奥斯曼,但很少有人会预测到400年后两国的巨大差距。

当然,在肯定英国工业革命时期产生的更有效率的组织制度时,我们也不能忽略她的缺点。所谓的“包容性制度”并不意味着完美制度。事实上,她离完美的制度差的还很远。她在推动社会前进的同时,也在内部埋下了新的不平等。

英国的制度革新确实带来了创新与繁荣,但“创造性破坏”也造出一批“输家”。圈地运动让土地实现了产权化与市场化,却也让数以十万计的农民失去赖以生存的土地。他们被迫涌入城市,成为工业时代的第一批工人。十八、十九世纪的伦敦,工厂童工、贫民窟与高死亡率成为工业化那最让人难以启齿的阴暗面。制度的进步让财富可以积累,却也让底层为效率付出沉重代价。事后来看,英国的制度转型总体上可算成功,但也充满了血腥和代价。

同时需要指出的是,英国的包容性制度对内开放、对外却往往掠夺。英国本土通过法治与议会制保障个人权利,但在殖民地却实行完全相反的制度:东印度公司在印度垄断贸易、征收重税,摧毁了印度本地的纺织业;在非洲、加勒比海和澳大利亚,殖民制度建立在征服与资源掠夺之上。换言之,所谓的包容性制度其实是选择性的包容:它保护本国公民,却对被统治者完全实施另一套标准。

如果细究历史,我们不难发现,英国的资本积累充满了肮脏和血腥。17至18世纪,大英帝国是大西洋奴隶贸易的主力国之一。据历史统计,1562年至1807年间,英国商船共运送了约三百万名非洲人到美洲,其中四分之一死在路上。利物浦和布里斯托尔的财富,正是在血汗和尸骨中堆积起来的。直到1807年,英国才正式废止奴隶贸易,1833年才彻底废除奴隶制。

因此,英国制度的成功,不应被浪漫化为纯粹的文明或者制度胜利。它确实让创新者受益,但也让无数被卷入时代洪流的人失去家园与自由。制度带来了增长,但增长本身也伴随着巨大代价。真正的历史清醒,或许不在于赞颂谁赢得未来,而在于理解:每一次进步,都是在旧世界的废墟上重建,同时创造了新的赢家和输家。

回望英国、清朝与奥斯曼的三条历史路径,我们看到的其实是同一个命题的三种答案:权力、制度与人性的互动,决定了一个社会能否把创新变成财富。英国的幸运在于,它在关键时刻选择了让权力受约束、让创新者被激励。清朝与奥斯曼的悲剧,并不在于它们缺乏智慧或勤勉,而在于她们把维持秩序看得比改变秩序更重要。面对创新的不确定性,她们选择了稳定而非开放,结果在追求稳固的过程中失去了进步的机会。

但工业革命也提醒我们:制度的进步从来不是道德的保证。圈地运动、殖民掠夺与奴隶贸易,是工业文明的阴影。英国的工厂点亮了世界,但也熄灭了无数人的生活;机器解放了双手,但也奴役了工人。

真正值得铭记的,不是英国如何富强,而是她的制度如何允许自己被质疑、被纠错、被更新。历史上没有完美的制度,只有能不断进化的制度。一个社会最珍贵的财富,不是煤炭、黄金或蒸汽机,而是让错误能够被承认、让新思想有机会生长的空间。这才是工业革命留给我们最深刻的遗产:繁荣并非源于机器,而是源于人--那些敢于改变规则、又愿意修正自己的人。

参考资料:【1】Maddison Project Database, “Historical GDP per capita, 1500–1900.”【2】Allen, R. C. (2009). The British Industrial Revolution in Global Perspective. Cambridge University Press.【3】Acemoglu, D., & Robinson, J. (2012). Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty. Crown Business.【4】İnalcık, H. (1994). The Ottoman Empire: The Classical Age 1300–1600. Phoenix Press.

精彩评论