“我们希望推动一个开源的体系,从科学研究到工业研发,再到人类命运共同体。”

文丨程曼祺

编辑丨宋玮

多年前,杨振宁曾在一次高能物理学术讨论会上说:“The party is over”。因为上一个物理大发现时代已然远去。

现在,派对又开始了。

AI for Science,用 AI 加速科学发现,正成为 AI 最新、最激动人心的方向。由斯坦福大学前校长参与创立的 AI for Science 公司 Xaira Therapeutics,去年一启动就募资超 10 亿美元;OpenAI 也在今年成立 “OpenAI for Science” 部门,刚在上个月雇了一位黑洞理论物理学家。

早在 6 年多前,中国的 AI for Science 创业实践已经开始。最适合讲述这个故事的是张林峰和孙伟杰。

2018 年,25 岁的他们创立深势科技。 2022 年 3 月,张林峰写文:《AI for Science 2022:未来已来,即将开始流行》。8 个月后,ChatGPT 才发布。

深势的启动资源不是来自 VC,而是中关村颠覆性技术研发和成果转化项目资金——1200 万元人民币。张林峰在普林斯顿读博期间提出了 “深度势能分子动力学” 方法(DeePMD,Deep Potential Molecular Dynamics)。它后来获得了全球高性能计算权威奖项 “戈登·贝尔” 奖。

DeePMD 引入 AI,优化了量子论中一个长久的问题:对 “第一性原理计算”,即 1926 年提出的薛定谔方程等量子论基础方程的求解。在不太损失精度的情况下,DeePMD 能将第一性原理计算的范围从上百个原子扩展到上百亿原子,即从小到难以描述的纳米尺度扩大到显微镜可以看到的细胞、细菌尺度。

这个成果能用于发现新材料、新药物,这些领域都要了解物质性质。更长远看,人类的终极科学想象:无限能源(核聚变)、消灭疾病、走向宇宙,都需要对物质的更深探索。

张林峰的博士生导师之一,中科院院士鄂维南曾说:这是他三十多年没见过的机会,在他的学术生涯中,他一直没找到那些真正想解的问题的方法,现在他看到了。

1993 年出生的张林峰来自山西汾阳,因参加物理竞赛保送北大。在定位于跨学科教育的元培学院,他同时修了物理、数学、计算机。与张林峰同龄的孙伟杰来自黑龙江佳木斯,主修政经哲。两个北方高个儿男孩是院篮球队、羽毛球队队友,也在元培学生会体育部搭档。

理科生张林峰浪漫而热忱:保送大学时,他在清华和北大之间选了北大,他向往自由、天天写诗,还学了一段经济学,想 “经世济民”。申请博士时,张林峰拿到 MIT offer,但在普林斯顿看到爱因斯坦沉思过的草地后,他说自己走不动道了。文科生孙伟杰逻辑清晰,当被问及 “怎么看 Anthropic 创始人预测 5-10 年内,人类寿命会翻倍?”,他说:“5 到 10 年没法科学上验证寿命是否翻倍,观测时间不够。”

张林峰刚来普林斯顿时,在草地上撞见一只小鹿。“它独立、轻逸、灵动。它超然物外,沉浸在自己的世界里。在很长时间里,我跟它一样,处在一种 Detachment 模式里。对此我心存感激。”(《醉在普林的日子(上)》)

深势的早期投资人,众源资本冉翀说:“张林峰有极强的历史感和科学视野,他能从科学演化的路径上理解 AI 的意义,极为笃定 AI for Science 的未来,也清楚通向目标的关键节点和缺乏什么。” 更让他惊讶的是,“每次和伟杰交流,都很难感受到他是文科生。他对科学与技术的理解非常深刻。”

成立 6 年多来,深势科技推出了 Hermite 药物计算设计平台、Piloteye 能源电池研发平台;以及一系列预训练科学模型,如分子大模型 Uni-Mol、实验表征大模型 Uni-AIMS 、蛋白质大模型 Uni-Fold、基因大模型 Uni-RNA 等;科学文献大模型 Uni-SMART;和综合这些积累的科研平台与科研 Agent,“玻尔科研空间站” 和 SciMaster;服务了宁德时代、比亚迪、多氟多、长安汽车、京东方、东阳光药、人福医药、诺泰生物等企业客户。

张林峰和孙伟杰在创业时就定下目标:做一家源自中国、引领世界的科技公司。

“我们希望推动一个开源的体系,从科学研究到工业研发,说的再大一点,到人类命运共同体。” 在看到许多美国的科学家朋友的研究经费受限甚至被暂停后,张林峰说。

中国很少有创业者会直白提出宏大的愿景。还没有实现的理想与抱负,有被嘲笑和误解的危险。但这只是实现理想的过程中最轻的代价。

起点:用 AI 加速 “第一性原理计算”

“这是一系列统一的问题:即复杂高维的物理量和方程,能不能被 AI 有效表示、逼近和加速求解。”

晚点:所有新方向都来自一个原初的好奇心或疑问,对你来说,驱使你在博士期间走向 AI for Science 的初始问题意识是什么?

张林峰:那可以回到更早一些。在去普林前,我本科和伟杰都在北大一个特殊的学院元培,这里允许大家自由探索不同科目,我最后确定要做物理。

慢慢我意识到,我们的学习方式有欠缺:比如大二学广义相对论时,我学了黎曼几何之后才学古典微分几何,而数学系的顺序是反过来的。这是因为物理要讲广义相对论,势必涉及黎曼几何:1905 年,爱因斯坦在提出狭义相对论后,试着将它和引力统一,做到中间发现缺少必要的数学工具, 后来他和其它学者交流后才得知有一个已经存在的工具,就是黎曼几何。于是他又学了黎曼几何,在狭义相对论 10 年后,做出了纳入引力的广义相对论。

而我们上课的过程,是直接讲怎么统一狭义相对论和引力,把黎曼几何当成工具去推导场方程,就搞定了;考试也是考能否推导。至于它怎么来的、数学上怎么定义,都没有深入地讲。如果真要扎实地学,其实应该从古典微分几何开始学。另一个困惑是,到大三时,我已学完了弦论和相关数学,那么之后呢?

当时我觉得,我们这一代希望从底层科学出发做点儿事的同学,都缺点儿让人兴奋的大问题。

在相对论和量子力学被建立的那段岁月,很多成果都是二十多岁的年轻人在几年内做出来的,但这样的机会已经不存在了。就像杨振宁先生曾说的:“The party is over”。

晚点:从 “the party is over” 到找到研究方向,转折怎么发生的?

张林峰:本科末期我在做电子结构研究时,开始接触 “从头算”(ab initio),即从最基础的方程出发解决材料化学问题,得到了一些突破,正好可以用到量子化学里,这是我第一次真切体验科研探索的快乐。所以 2016 年去普林斯顿读博士时,我有两个导师,一个是应用数学方向的鄂维南院士,另一个就是计算化学方向的罗伯托·卡尔(Roberto Car)。

2016 年也是 AI 的转折年,那一年有了 AlphaGo。开学前,我原本还想选 Haldane(邓肯·霍尔丹,研究拓扑量子物态理论)开的凝聚态场论,当时鄂老师看了我选的课后说:“你本科已经学了这么多,就算跟大师学也只是再学一遍。我觉得你现在应该做机器学习。” 第二周,Haldane 就得了诺奖。诺奖往往不是一个领域的开始,而是盖棺定论。

当时我感到,接下来推动物理等基础科学进步的,很可能就是这一波 AI。那是 16 年 10 月,是我们整个研究的起点。

晚点:AI 和 Science 的含义都很广,在你们的研究之初,AI 是指机器学习,Science 是指什么?

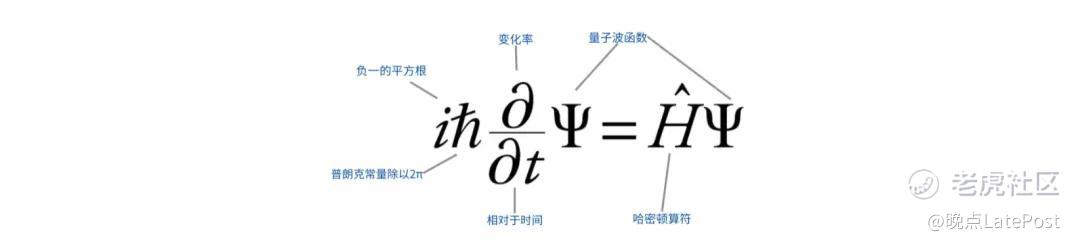

张林峰:简单来说,是指量子物理中,对薛定谔方程的加速求解。

我最开始做机器学习时,它已经能做图像识别、用强化学习打游戏。但科学领域少有 ImageNet(李飞飞发起的图像识据集)这样适于机器学习的 “data ready” 的任务。大多数科学问题的数据都很稀疏,结构复杂,变量之间存在深层关联。

那时鄂老师把我和 Roberto 找来讨论,他对 Roberto 说:“我觉得机器学习几年内就要把你做的 ab initio molecular dynamics(从头算分子动力学)颠覆了。”

“Ab initio” 计算(第一性原理计算)就是从第一性原理出发求解万物。这个原理在电子、原子尺度上就是薛定谔方程——很简洁的一个方程,1926 年被提出,到 1929 年,Dirac(保罗·狄拉克,量子力学的奠基人之一,1933 年与薛定谔共获诺奖)断言,几乎所有化学和绝大部分物理都可以被这个方程涵盖。

但薛定谔方程难以被精确求解。怎么降低这个方程的计算复杂度,贯穿量子物理的百年探索。

薛定谔方程

晚点:为什么说 AI 有可能会颠覆这件事?

张林峰:这需要先解释一下,在 AI 之前,我们是怎么简化这个计算的。

薛定谔方程描述的是粒子,如电子、原子的波函数的性质和演化规律。它的输入是原子和电子的位置,它的输出是这些粒子在空间中的分布状态。

首先,这个输入就非常复杂:比如一个水分子有一个氧原子和两个氢原子,每个原子在三维空间的坐标都由 (x,y,z)3 个数表达,那 3 个原子就是 9 个数,然后还有电子(1 个水分子有 10 个电子)的位置。一个水分子的输入就非常多。原则上,蛋白也可以被这个方程描述。但一个蛋白通常包含几百个氨基酸,对应几万到几十万个原子。它的输入就会特别大。

孙伟杰:这就涉及另一个方程——DFT(density functional theory,密度泛函理论的核心方程)。DFT 把薛定谔方程粒子间的相互作用,简化成了每一个粒子和外场间的相互作用。它损失了一些精度,但能算几十个原子到上百个原子间的相互作用,计算范围更大了。

晚点:几十到上百个原子是什么概念?一滴水里有多少个原子?

孙伟杰:一滴水里大概有超过 10^20 (10 的 20 次方)量级的原子。

晚点:所以要处理日常生活中的物质,DFT 的计算还是太复杂了?

孙伟杰:对。首先我们研究的大多数材料和药物反应都在纳米尺度,1 纳米是 10^−9 米,但一个原子的直径只有约 0.1 纳米,所以几纳米的空间就会包含成千上万个原子的相互作用。上百个原子的计算范围显然不够。

然后还要考虑时间,原子间的一次相互作用大概要 10^−15 到 10^−12 秒;而要形成我们想观察的现象,可能需要几百纳秒到几微秒,甚至几毫秒,如蛋白质的很多性质。过去的方法能算的时间也不够。

所以,即便有了 DFT 这个简化后的方程,很多问题仍解决不了。随着原子数量上升,薛定谔方程的计算复杂度会以 10^7 上升,而 DFT 方程也会以 10^3 上升。

Roberto Car 之前做的最大突破,就是在 DFT 的基础上,又模拟了分子间相互作用的关系。这就是前面提到的 ab initio molecular dynamics(从头算分子动力学)。(注:Roberto Car 和 Michele Parrinello 在 1985 年发表了论文《分子动力学和密度泛函理论的统一方法》(Unified Approach for Molecular Dynamics and Density-Functional Theory),提出了 Car-Parrinello 分子动力学方法。)

严格说,这不是真正的 “从头开始”,而是一个近似计算。Car 和 Parrinello 提出这个方法已经 40 年了,它深刻影响了计算化学、理论化学和统计物理。

晚点:所以在 2016 年那个时间点,你们是看到有了 AI 后,Car 和 Parrinello 的方法还可以被优化?

张林峰:简单说,在 DFT 框架下,依然需要求解电子的相互作用,计算依然复杂。然后对 DFT 进一步简化,就得到了分子动力学方程。

给定原子状态 R1、R2……一直到 Rn,每一步作用的这个能量是 E(Energy),它的受力就是 e 对每个位置的负梯度,等于 Fi。

原子的相互作用每演化一步,原子坐标就会更新;能量也会跟着变化。就跟放电影一样,会一帧一帧往后推。在过去,每一步都用量子力学的方式去算,很贵、规模很小。

我们的建模目标就是,能不能用 AI 去表示这样一个以 “从 R1 到 Rn 的原子坐标” 为输入、以能量为输出的函数。

晚点:这个建模的成果,就是后来获得了戈登·贝尔奖的 Deep Potential 模型?

张立峰:对,它其实是用 AI 做了一个代理模型,使它具有 “从头算” 的精度,也就是模拟 DFT 的精度;但计算效率高得多,可以大规模、长时间的模拟粒子的相互作用。

(注:相关论文为 Deep Potential Molecular Dynamics: a scalable model with the accuracy of quantum mechanics《深度势能分子动力学:一种具有量子力学精度的可扩展模型》,2018 年 4 月发表于《物理评论快报》。)

晚点:可以说,从薛定谔方程到 DFT 密度泛函,再到包括 Deep Potential 的一系列的近似或模拟,核心都是要在不损失太多精度的情况下提升计算效率?

张林峰:其实这中间不止一条路,从 2016 年底开始,我们试了很多方向:从 “能不能用神经网络替代复杂的波函数去求解”,到 “密度泛函的表达形式能不能更高效准确”,再到 “原子间相互作用的势函数能不能很精准地建模”。

本质上,这是一系列统一的问题:即复杂高维的物理量和方程,能不能被 AI 有效表示、逼近和加速求解。

这有点像围棋,它规则明确,但从当前棋局推到下一步的建模关系很复杂。物理规律也是清晰的、早就有的,但难点是基于这些规律求解。这就是我们从 2017 年开始,很快取得很多进展的方向。

从 “两亿核时” 到 “笔记本跑半小时”

“那时一下有了超过 6 个数量级的计算加速,用笔记本就能干过超算。”

晚点:你们当时取得的第一个 milestone 是什么?

张林峰:当时处理的第一个关键问题是,如何用神经网络给原子体系建模。我们就想,能不能把一堆原子坐标作为输入,把能量作为输出,让神经网络直接学到这个过程?

答案是不能。因为粒子有各种不变性;对波函数,要处理电子的交换反对称性;而对原子体系,则要处理平移旋转的不变性和交换的不变性。

以前的方法都不够通用,比如处理水时,就根据水的性质加描述,这就像特征工程,它能处理水,就不能处理硅。当时我们最大的突破,就是找到了一个相对统一的方法来表示多种不同的不变性。

晚点:这是个数学问题,还是一个计算问题?

张林峰:本质上是一个数学问题——就是怎么处理对称性建模和高维对称函数。

解决这个问题后,我们把它放到 TensorFlow(Google 在 2015 年发布的 AI 算法开发框架)框架里去实现,进展很快。2017 年 5 月就有了第一个 demo。到 6 月时,我们在笔记本上模拟的数据已经和 Roberto Car 组里非常昂贵的 “从头算” 数据很一致了。

晚点:你曾分享过,你在飞机上用自己的笔记本就跑出了水分子的状态。

张林峰:其实训练好模型后,跑第一性原理(指 ab initio 计算),用笔记本只要不到半小时,而之前需要两亿核时的计算。

晚点:两亿核时是什么概念?

孙伟杰:核时就是一个 CPU 核计算 1 小时。当时 1 核时大约 1 毛钱,2 亿核时是约 2000 万人民币。现在是越来越便宜了。

晚点:所以这个突破的意义在于大幅压缩了计算成本?

张林峰:这是一方面。那时一下有了超过 6 个数量级的计算加速,用笔记本就能干过超算。以前跟导师是一个月讨论一次,讨论完改代码、再跑一个月;现在是上午讨论,下午笔记本跑完就能继续讨论。我们变得特别高产,其实是因为能算得非常快。

更重要的是计算规模。当时已经看到,这套方法从微观还能继续往上涨到介观(mesoscopic,微观到宏观之间,纳米~微米尺度)、宏观(毫米~米尺度)的物理尺度。

这是个系统性的全面机会:从电子相互作用、凝聚态物理到化学材料,再到天气预报、汽车、飞机等工程建模,都有望被这样的新方法改变。

晚点:在计算加速上,2012 年神经网络兴起后,GPU 等计算硬件有很大发展,这给你们的研究带来了什么?

张林峰:其实 2017 年底,普林斯顿就买了 200 多块 P100(英伟达 2016 年发布的数据中心 GPU),整个学校都可以用,但闲置率很高。

核心原因是那时 AI 还没真正火,要实现一个算法得写很多代码,TensorFlow 每次都要从头编,软件会提示:是否需要 CUDA(英伟达提供的、调用 GPU 并行计算能力的软件平台) Support。当时看这么多机器闲置,又着急算,就点了 Yes,瞬间就编通了。这样训练速度又提升了 10 倍,而且我们能用几百块卡。

到 2018 年时,我发现生产力几乎是无穷的,为了不让卡闲着,我们开源了所有代码,这就是 DeePMD-kit 项目,由此也开始建立 DeepModeling 开源社区,这极大加速了对很多问题的探索。

这也让我们很早就意识到了 Infra(基础软件层)的重要性,包括 TensorFlow 这类框架和 CUDA、GPU 算力。

晚点:有了这个成果后,2018 年夏天,鄂维南老师正式总结了 AI for Science 这个概念,是看到了哪些更大的空间?

张林峰:这个方法论背后是一个更普遍的问题:过去很多难题都是高维函数的建模与求解。而机器学习恰好擅长处理高维问题。所以鄂老师后来写过一篇文章,说机器学习是应用数学的最后一块拼图。

晚点:你们当时解决的问题是用机器学习加速第一性原理计算。而一般提到 AI for Sicence,会想到 Goolge DeepMind 开发的蛋白质结构预测模型 AlphaFold。这两种方向是什么关系?

张林峰:这刚好是 AI 在科学中的两种作用。

一是处理有充足数据的问题,AlphaFold 就属于这一类——当时已有约 20 亿条蛋白序列、近 20 万个已解析的结构。AI 在这里主要用于拟合数据,建立从序列到结构的映射。这有点像 ImageNet。

二是处理规则清晰、但缺乏数据的问题。微观物理就属于这一类——没有直接可观测的大量数据,但可以用第一性原理算出结果,只是以往算起来很麻烦。

DeePMD 的作用就是根据物理方程生成 “合成数据”,再来训练模型——把原理本身变成了数据来源。在这里,AI 的作用是在规律指引下加速求解。

孙伟杰:类似的思路在自动驾驶、具身智能、核聚变等初期缺少数据的领域有很多应用,就像当年的 AlphaGoZero(注:用强化学习生成棋谱,自己和自己对弈来学习下棋)。

起步的 5 年:做微尺度的 “达索”,培养最优秀的低年级本科生

“没有哪个单一专业的人是 ready 的:懂化学的不熟算法,会算法的不精通工程……所以深势发展中有一个关键脉络,就是培养了一批最优秀的低年级本科生。”

晚点:2018 年有了这些进展后,你们是怎么决定一起创业的?

孙伟杰:我和林峰本科时的革命友情特别深厚,从大一开始,我们就是学院篮球和羽毛球队队友,后来又一起在元培学生会体育部,他是部长,我是副部长。

2018 年林峰已经做出了 DeePMD,夏天回国时住在我的宿舍,我了解了他在做什么。当时我在北大继续读研,也在一家投资机构实习,本身就在寻找 AI 创业机会。而正式考虑创立深势,是鄂老师拉我们一起讨论。

晚点:他怎么和你们说的?

张林峰:他说 30 多年没见过这样的机会。他觉得自己虽然 30 岁出头就在普林斯顿做正教授了,但一直没找到那些他真正想解的问题的解决方案,而现在看到了。如果要真的让这件事落地,光在学校里做不下去,学校人太少,也没能力做工程化。

所以鄂老师和我说:你应该现在毕业、回国,然后创业。一开始我惊讶于这么跳脱的建议,不过很快就想清楚了:机会是 AI for Science ,不是 get simulation done,然后发论文,这完全是两件事。TensorFlow 等 AI 生态的成熟也创造了条件。

最后我们的共识是,做一家 “源自中国、引领世界的科技公司”,让 AI for Science 真正影响整个科研领域。

晚点:你们正式开始做公司,怎么迈出从前沿技术到商业化的第一步?尤其你们 2018 年底成立时,这个领域在全球都很新,没有太多能对标的公司,外界的理解成本也比较高。

孙伟杰:在起步阶段,我们其实同时要解决三件事:业务方向、钱,还有人。

业务方向相对容易,虽然 AI 是新方法,但分子动力学本身已有应用,大的下游场景有化工、药物、材料、半导体、新能源等。从 2019 年 5 月到 8 月,我们密集做了行业调研,最后选的第一个方向是药物,有 3 个标准:

一是看技术重要性和潜力:分子计算是药物研发的核心之一,同时,这个场景也能持续拉动技术升级。

二是看商业模式:制药公司的支付意愿很强、客单价高。

三是看行业分工:药物行业链条划分相对清晰,业内本就有很多外包研发组织(CRO),我们的计算结果可以快速得到验证。

同时,当时国外已有薛定谔和 Accelrys 等公司,国内也开始有 AI 制药的萌芽。所以到 2020 年,我们很快就有了第一个产品——Hermite 药物计算设计平台。(薛定谔是为制药等行业提供科学计算服务的一家公司,1990 年成立,目前市值 14 亿美元;Accelrys 是一家为化学、材料和生命科学提供建模、仿真和数据分析软件的公司,2010 年成立,2014 年被达索系统以 7.4 亿美元收购。)

晚点:既然这个链条已经相对成熟了,作为新产品的 Hermite 和薛定谔等的差异是什么?

孙伟杰:薛定谔当时没有引入机器学习方法,是用之前的方法基于分子动力学方程来计算蛋白质之间的相互作用。

晚点:你们怎么解决启动资金的?2018 到 2019 年是上一轮 AI 热潮的融资低谷期。

孙伟杰:第一笔钱不是融资,是全国颠覆性技术创新大赛的金奖奖金,一共 1200 万,分 3 年给到。所以第一年我们没有着急融钱,本打算 2020 年春节后正式启动融资,结果赶上了疫情。

晚点:但你们还是在 2020 年下半年拿到了百度风投领投的天使轮,当时怎么向投资人解释深势的价值的?

孙伟杰:我会告诉大家,世界上所有物质归根结底都由原子构成,如果我们能清楚理解原子尺度的相互作用,理论上就可以求解所有材料和药物的性质,这会给化工、药物、材料、能源领域的底层研发带来大变化。

晚点:你们怎么描绘商业前景的?

孙伟杰:2020 年,我们还发现了另一个非常值得参考的对标,就是达索系统(法国工业仿真公司)。

任何研发范式成熟的标志之一,一定是这套研发流程能用电脑来做了,能用计算机精确、高效地模拟了,否则就是经验性的手艺。而达索系统的底层,就是把所有飞机、汽车图纸搬到电脑里,用电脑做设计,再用一系列固体力学、流体力学、电磁学、光学的技术去模拟这些设计能不能跑起来、是不是安全。

用这个逻辑去看药物和材料等分子、原子相关工业门类,研发流程都不成熟,都是重复性实验。所以做药的人会自嘲是在 “炼丹”。在这些领域构建更成熟的研发范式,是个很大的商业机会。

具体方法上,达索是把经典物理,如固体、流体、电磁的规律内化到了软件里。而深势是要把量子力学内化到软件里。在微观世界的工业研发中,量子力学才是第一性原理。

于是 2020 年,我们明确了深势的第一个五年计划是做 “微尺度工业研发的平台”,就是微尺度的达索。我们找到了这样一个巨大的工业场景和深刻科学规律的匹配。

晚点:起步阶段的第三件事是人才,你们当时面临什么状况,怎么搭建团队的?

张林峰:这是最难的问题。没有哪个单一专业的人是 ready 的:懂化学的不熟算法,会算法的不精通工程,我们还需要懂产品和商业落地的人;还要同时做新的研发。所以深势发展中有一个关键脉络,就是培养了一批最优秀的低年级本科生。

晚点:为什么从低年级本科生开始?这好像不是一个创业团队找人的常规选择。

张林峰:到了大三、大四,多数科学背景优秀学生的议程会相对固定:不少人开始着手出国申请,博士毕业后大多数人又会找教职,能来加入创业的人才不多。

同时,我们最初的核心成员中,有一位正好在北大做过辅导员,他熟识一批最优秀的本科生。这些实习生进来后,一开始是我在黑板上讲,很快发现黑板不好使,每次来个新人我都得从头讲一遍,研发也越走越深。所以后来从人才培养、教学到比赛,我们都自己搞了一套。

“几位 21 年夏天毕业的伙伴前来合影”(图片来自张林峰文章:《在 DP“读大学” 的少年们》DP 指深势科技。)

精彩评论