“新消费”还是通缩中的“结构性通胀”

过去几年“通缩”成为了天朝经济最重要的住脚,无论是CPI的数字还是我们感官的生活方方面面,都在不同程度的降价。

我记得我当年买的第一辆车,是一辆日产的Qashqai,当时要14万多,而现在一辆奥迪的Q3这样所谓豪华品牌的SUV低配版本也就是17万,而日产Qashqai已经不到10万就可以买到了,越来越便宜真是不挣的事实。甚至包括生活必需品的牛奶,一直在降价,那种当年教科书里面看到的把牛奶放上倒入河里的故事可能其实真正在发生,其实核心就是通缩下消费真的很差。所以就有人提出,天朝储蓄率这么高,难道大家都不消费了吗?

这就引出一个很有趣和热门的话题,叫做“新消费”,就是某些新兴的消费领域,分析师天才般的发明了一个词叫做“悦己消费”,意思是我不吃饭也要买了让自己开心的东西,听起来不明觉厉的味道,不过我从一些大家没有关注过的产品来谈谈我对于所谓“新消费”的看法以及他们和所谓“老消费”的不同。

富士相机

相机本质就是个电子产品,基本你买回来就跌价20%-30%,比如说你买的电视,基本过一年你半价都不一定卖的出去,过了保修期基本价格就剩个残值,甚至扔掉还要倒贴钱。因为本质上电子产品技术迭代快,几年前的东西软硬件和新产品都差很多,所以买新不买旧,二手基本没有价值可言,但富士相机却改变了这一切。

首先,富士本身在胶片相机时代是很有存在感的,毕竟公司名字Fujifilm就隐含着胶片的影子,富士胶卷和当年的大哥柯达也是分庭抗礼的局面,可惜进入数码相机时代之后,技术创新落后,从而掉出一线相机品牌行列,在单反相机市场top 2是佳能和尼康,后来大法Sony靠着微单相机弯道超车,超过老大佳能形成三足鼎立,而富士和其他的什么奥林巴斯、理光、松下等等都是陪跑员的角色,本身技术和镜头群都和top 3相去甚远,所以自然也是无法PK,加上2010年智能手机的相机技术大发展从而挤压了相机市场空间,所以相机品牌都纷纷转行,奥林巴斯和富士靠着光学技术优势将主业聚焦在医疗器械(比如MRI和CT),而尼康现在真正的核心业务其实是光刻机,对,就是天朝最缺的那玩意。

也因为已经切换主业赛道研发投入不足,直到现在富士相机关键感光元器件CMOS实际是索尼生产的,你可以想象销售产品最重要的核心器件是竞争对手生产的吗?这就好像宝马汽车发动机都是奔驰造的一样,而且富士在大众产品只有半画幅的微单产品,其成像效果被top 3的全画幅产品碾压。

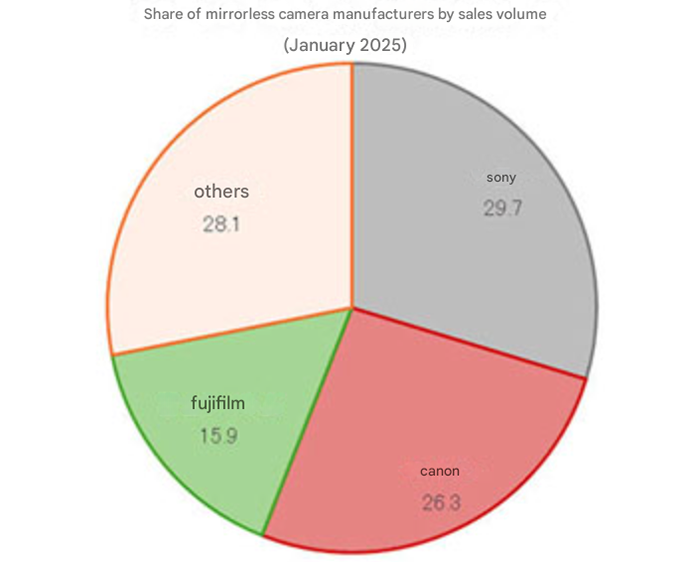

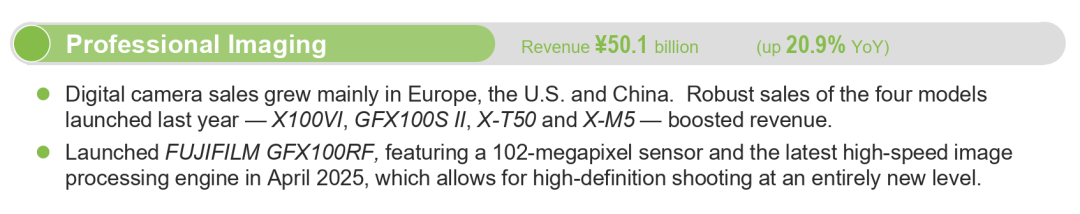

行业下行,技术落后,这么绝望的一手烂牌,富士相机应该毫无胜算吧,但恰恰相反,看看2024年的富士的年报,其相机影像Imaging业务2024年收入同比增长15.4%,营业利润增长了36.4%,营业利润率达到25%,其中代表专业微单相机分部收入增长超过20%。数码相机业务收入虽然是只有医疗器械一半,但影像业务的营业利润总额和利润率2024年已经超过半导体和医疗器械,成为最赚钱的业务。而在今年一月份,富士相机在日本销售也第一次超过尼康成为行业老三。

富士成功关键是啥呢?和索尼靠技术弯道超车不同,富士核心竞争力是好看!对,就是“颜值即正义”。富士知道技术上无法和竞争对手pk,所以就另辟蹊径,开始走复古路线,首先相机设计,完全复古风杠杠的。富士在胶片时代有大把好产品,现在套上数码相机零件重新销售,复古怀旧风拉满,加上半画幅传感器虽然成像效果比全画幅差但是体积小的特点,所以直接把相机和镜头做的更加小巧,一下就成为女文青的新宠,你挂一个索尼佳能相机,很可能被误认为是拍婚纱摄影的贫苦摄影师,但挂一个富士相机那绝对是白富美品味的象征,低配版徕卡有没有,“悦己”效果继续拉满。那天看法网决赛,镜头就专门对准了一个用富士X100VI的女士,解说也都说这个相机真好看,应该是胶片时代的相机吧。

另外,富士除了颜值复古,还让照片出现复古胶片感重现当年富士胶卷经典的复古效果,减少photoshop的工作,一下子成为不愿意学习P图技术秒发手机朋友圈的直出党最爱,于是哪怕是几年前出产的富士相机,一旦停产,立马溢价成为收藏品。

同时,日本人保守作风导致产能扩张谨慎,这一下导致所有的富士相机几乎上市就卖断货,然后溢价严重,比如复古好看的X100VI和小巧的XM5都是至少加价几千块钱人民币才能买到,本来贬值商品成为理财产品就更加受到人们追捧,于是愈发供不应求,而这在天朝尤其严重,比如富士去年上市复古旁轴相机X100VI在新加坡可以相对容易的原价买到了,但是在天朝厂商指导价的11390的售价根本不可能买到,现在某东看到报价好看的银色版本都在15000以上,黑色版本也至少要13000块,限量收藏版本直接炒到30000块钱,谁说天朝都是通缩,这10000+的商品20%溢价率很夸张了,真是收割中产利器,“摄影穷三代,单反毁一生”在富士上重现,成为新的中产收割利器。

当然富士也很聪明,产能扩张缓慢,现在新产品定价一个比一个高,基本同系列很多产品都比成像质量更好的索尼佳能全画幅产品还贵了,市场份额扩张,销售价格上涨,业绩高增也就不再奇怪。

原本夕阳业务相机成为了利润奶牛,而转行的朝阳行业医疗器械去年录得亏损,富士当年自己可能都没想到吧。

Yonex羽毛球拍

因为羽毛球比较菜,所以对于羽毛球用品概念甚少,但因为过去半年重新开始练习网球,自然也开始在水平提升之后走上了烧装备的固定路线,所谓人水平菜,装备一定不能是短板,所以就关注到一个公司Yonex。

Yonex网球拍在新加坡没有线下旗舰店和官方代理商,线上旗舰店只有羽毛球拍产品,所以跟Wilson和Head这两个网球拍老大老二可以买到绝对官方正品不同,Yonex是只能在新加坡线下网羽小门店买到的,这就导致和Wilson有很fancy旗舰线下店不同,Yonex本身存在感就弱了很多。但打网球之后,基本很多人都会推荐Yonex的Ezone网球拍系列,结果发现新加坡线下网羽店最热门的100拍面Ezone球拍全岛卖断货。就只好从某东海运了一个过来,发现异常好打,然后无脑成为Yonex网球拍粉丝,这才发现这原来也是家上市公司,而另外一个有意思的是在国内居然也可以是理财产品。

和富士不同,Yonex几乎就是羽毛球拍的代名词,是绝对的老大,Tier-0的存在,这体现在国际羽毛球运动员的使用率,加上Yonex一直赞助中国羽毛球队而天朝又是全球羽毛球第一大国,自然Yonex和天朝羽毛球发展息息相关。

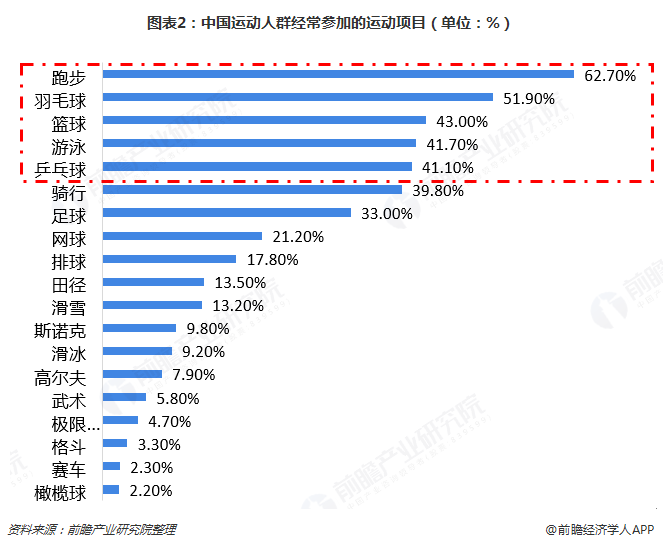

其实天朝羽毛球是很好中产社交工具,毕竟羽毛球不像足球篮球要蹿一个局需要很多人,而且和网球相比,羽毛球上手会更容易,哪怕是大爷大妈拿个拍子也可以打,而运动量又超过国球乒乓球,所以从中产更加健康流汗角度,羽毛球自然就碾压足球篮球和其他球拍类运动开始流行起来。我当年在北京就打过,犹记得订羽毛球场就很困难了。

但最近发现不光是羽毛球场和羽毛球,羽毛球拍原来也是1000+产品比比皆是(我当年拍子估计就200-300块钱),一般来说网球拍专业拍定价都在1500人民币左右,而Yonex的最高端的天斧100zz(ASTROX 100zz)居然是2200块钱,其他一些热门系列也在2000左右,这比网球拍还贵!而且刷了小红书和B站,过去一些停产的Yonex羽毛球拍可以逆势涨价,据说天斧100zz藏青色版本因为停产,闲鱼上挂五六千的比比皆是。

当然让Yonex羽毛球拍成为理财产品核心还是产品确实比较强,我看了一堆B站小红书的评测,的确所有人的结论都是Yonex羽毛球拍在使用体验是好于竞争对手李宁和Victor的,唯一缺点就是贵,但有句名言“贵不是它的缺点,而是你的缺点”,以至于我都想买一把来试试看看我羽毛球菜的原因是不是因为球拍太差:)

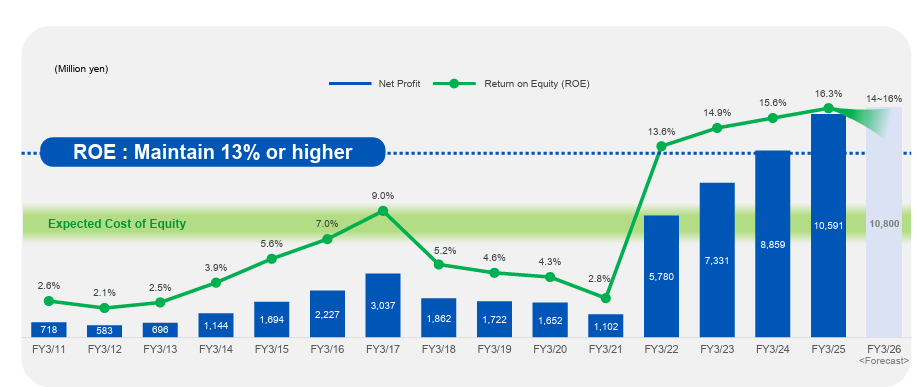

所以Yonex常年会溢价竞争对手20-30%左右,加上理财产品的特点,所以很多羽毛球发烧友就会很愿意购买。因为Yonex球拍几乎年年涨价,这也是我发现它利润率过去几年不断提升的原因,ROE也从十年前的5%上涨到现在的16%。而且从我打网球的体验来看,一旦用了好用的球拍,就再也回不去了,未来只会去升级更好用的球拍。而且一项运动,很容易上瘾,就导致价格敏感度也变低了,毕竟很少有人会因为羽毛球涨价就改打网球,毕竟这导致你的训练这些沉默成本上升,这也导致了价格更容易被接受。

“新消费”还是“结构性通胀”

无论如何,按照道理,我们看到消费行业在通缩环境下都是一片惨淡,餐厅汉堡价格越来越低,牛奶常年打折,汽车卖的没有十年前贵等等,但我觉得一切根源并不是完全是人们不愿意消费,中国储蓄率是很高的,本质是因为严重产能过剩导致价格下行压力和与之形成的降价预期。而当一个产品越来越贵,或者至少不会打折,买到就赚到的“悦己感”拉满的时候人们根本就不会吝啬自己的钱包。

当然,消费是一个很复杂的行业,不能一概而论,但我也觉得很多人把好的消费归结于一定要满足Z时代的需求,或者是新的消费品类,我觉得也对也不对,对于消费品公司来说,主打年轻人是一个很好的策略,毕竟年轻人有很长时间消费维度毕竟人生才刚开始,当年百事就是这样弯道超车可口可乐的。但真正有消费潜力的还是那些经济实力充裕的中年人,而年轻人的消费也大部分来源于他们的钱包,所以“新消费”或者简单粗暴的今年新上市消费品公司就是好消费公司吗?我觉得完全不是。

本质上还是这些消费公司有没有品牌效应或者满足特定人群的一段时间消费需求,是否具有壁垒从而有价格竞争力从而让消费者掏出钱包,从而实现同店及利润率的提升,这样才是在通缩环境下的好消费品公司,商业的本质并没有改变。

其实有很多关于某玛特到底代表了啥样的Z世代文化需求的争论,但如果从结果来看,让人疯抢的黄金,涨价的自行车,断货的户外装备,情怀满满的复古相机,理财产品的羽毛球拍,这些消费现象的共性到底是什么?是都是新消费满足Z时代吗?它们其实满足了不同年龄带在一段时间的消费潮流,同时供给也结构性不足,而他们和当年一瓶难求年年涨价现在被大家抛弃的茅台有什么区别,我其实并没有看到。其实所谓新的消费品类,如果玩家竞争激烈,我相信参与公司也并不赚钱。

比如那些很容易成为红海的奶茶店,是否因为新上市就值得一个溢价的估值,我觉得可以看看当年各种餐饮上市公司的例子就大概能明白了。

免责声明:上述内容仅代表发帖人个人观点,不构成本平台的任何投资建议。