在产业带深处,拼多多拼写“中国制造”新叙事

作者┃乔志斌

编辑┃李楠

对于如今生长在互联网的一代人而言,在电商平台轻巧地点击“购买”早已成为家常便饭,但我们却很少意识到,一件防晒衣、一根假睫毛、一双跑鞋……它们背后的故事。事实上,这些产品在不只是物流追踪里一串订单号,亦是在现实里,一个个产业带、一座座村庄、一群群沉默劳动者的命运缩影。

速途网近期注意到,不少视频博主出于好奇,走进了拼多多爆款商品背后的中国制造腹地——江西弋阳、河北沧州、山东平度、浙江湖州、云南昆明……把曾经沉寂在“幕后”的无名工厂与一线工人,推到台前。

这些故事也许并不华丽,镜头对准的,是流水线上的阿姨、组装假睫毛的年轻人、返乡创业的小伙、坚持“土味厂规”的厂长。但正是这些普通人,在拼多多“千亿扶持”战略的生态加持下,推动着“中国制造”的叙事走向“价值比拼”。

在这场默默展开的产业重构中,“探厂”视频不过是一个窗口。真正被看见的,是数字经济与实体制造之间正在形成的新型信任关系,是中国式现代化在宏大叙事在边陲小镇落地扎根的真实写照。

让产业带觉醒“简单一点”

一个令人印象深刻的场景出现在江西弋阳。小镇上的防晒伞工厂,车间不大,却井井有条。老板是个90后小伙,父母曾是雨伞厂的熟练工,而他自己则是在义乌当了多年快递员后来,在朋友介绍下,他尝试在拼多多上卖伞。

他回到弋阳,借助拼多多的开店工具,开设了属于自己的工厂店。他把视频拍进生产车间,详细讲解每根伞骨的选材、防晒涂层的工艺、成本如何压缩。老板介绍称,通过拼多多平台,让厂家的“一手货”直达消费者,既节省了营销推广的费用,也大幅压缩的中间环节,用过硬的质量和极致的价格打动消费者。如今,他的工厂出货量持续增长,销售额便在短短几个月翻了几倍,销量中90%来自拼多多。如今他不仅是一名创业者,更带动了附近村镇60-80名乡亲的就业。

无独有偶,在被称为“中国化妆刷之乡”的河北沧州青县,一位化妆刷厂老板——一个有15年韩国打工经验的返乡者。他坚持“不卷”的质朴经营理念:不加班、不压榨工价、员工稳定性极高。让一家厂子养活了了全村上百口人。村里的妈妈、奶奶和女儿们,早上送完孩子上学,骑电动车来工厂干活,下午准点下班做饭。从田间地头到现代化工厂,再到网络直播间,一支小小的化妆,刷改变了三代人的生活方式。

如今,这家工厂已是拼多多“百亿补贴”项目的核心商家之一,年销量突破百万单,营收可观,生产的高端化妆刷还出口到欧美与日韩,从“国外代工”蜕变成为“国货之光”。在这一切的背后,拼多多则成了他们迈向市场、获得身份、建立品牌认知的平台。

“新质生产力”的田野样本

“新质生产力”这个宏大的概念,在拼多多探厂镜头下显得出奇的“接地气”。

在广州的防晒服生产线上,年轻设计师与中年车工师傅一同操作剪裁打版流程。他们引用国标GB/T 18830-2009评估防紫外线性能,并详细解释布料的遮光系数、原材料单价、缝纫强度。老板甚至把工厂出货单价摊开解释——“某些品牌防晒服成本也就是三十来块,我们做得也一样,但拼多多补贴后,卖价更低。”

“质价比”成了这个平台经济时代的新标准,它并不意味着“便宜没好货”,而是对生产流程与供应链的极致优化后的价值回归。

在青岛平度的萌睫尚品假睫毛工厂,这种效率革命更加直观。负责人是一位快递代理出身的80后老板,精准捕捉到了近年来“戴口罩+美妆”的需求趋势,把资源转向假睫毛生产,面向质量与生产效率的双重需求,迅速调整生产线,采购自动化设备,大幅提升产能。昔日的“手工作坊”,如今机械臂取代了大量繁复的供需,工人只需辅助收集与检测。从大前年开始,拼多多跑出第一波销量,如今一天最高可发到十几万单,一年销售额成功破亿。

可见,即便在以“性价比”为核心的电商平台上,“实惠”也并不等于“廉价”。真正可持续的性价比,来源于工艺、设计、流程的全面优化。

不仅如此,许多厂商开始注重原创与专利。在探厂视频中,速途网还注意到河北雄安的跑鞋品牌OHJC、女包品牌TOUTOU……这些品牌的老板普遍强调原创设计与知识产权,他们不是传统意义上的“白牌”,而是“内容型制造者”——懂产品,也懂用户;懂设计,也懂平台规则。拼多多对他们而言,既是试验场,也是加速器。

平台的流量机制,不再是传统电商的“烧钱比拼”,在“百亿补贴”与“千亿扶持”的双轮驱动下,真正做好商品的工厂获得了曝光,用户获得了实惠,产业带获得了消费者“用脚投票”的市场回报。

一个工厂,一座村庄:被点亮的乡村风景线

与其说拼多多“助力”了工厂,不如说,它帮助整个乡村产业体系再一次找到了“存在价值”。

而在湖州制作桑蚕丝夏凉被的手工作坊里,一批村里的阿姨们熟练地拉丝、缝纫、装袋。这个流程高度依赖手工,因此几乎无法标准化,也正因如此,为当地的中老年女性提供了稳定而灵活的工作机会。她们既维持了家庭的照顾职责,也通过自己的双手创造了收入。

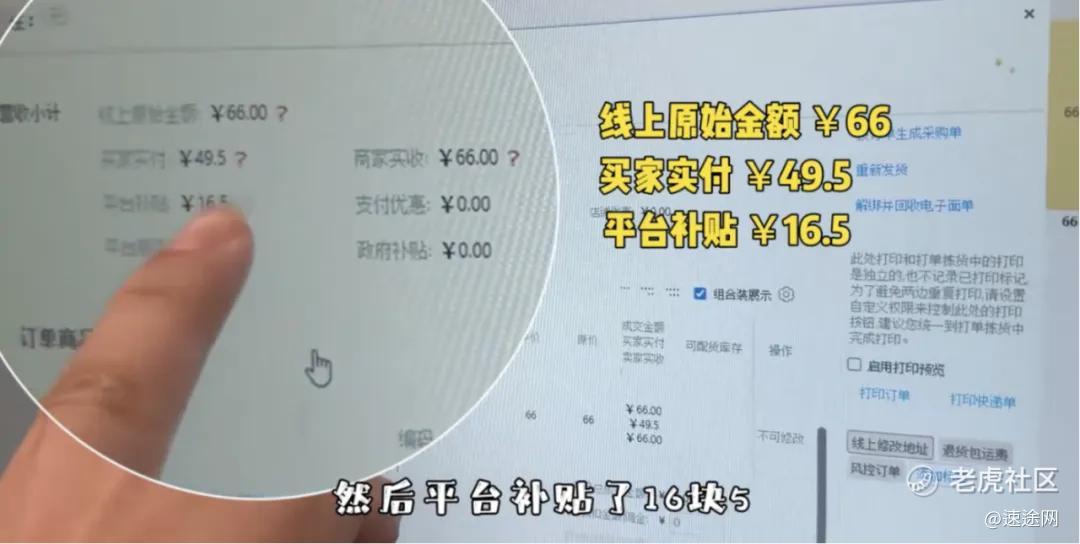

为了帮助商家获得更多收入,拼多多通过“千亿扶持”一边给商家减免运营费,一边给消费者发放购物券。一来一回消费着花更少的钱买到产品,但商家卖货钱却没有减少,有效避免了传统电商平台靠压价促销“缺斤少两”的现象。同时,消费者买到了质优价廉的产品所积累下来的口碑,也让更多的产业带优质商品走出山沟,为乡村走出一条致富道路。

在安徽六安做秀禾服的工厂,不仅为附近的村民提供了丰富的就业机会,也带来了可观的收入。据工作人员介绍,根据每个员工计件数的不同,每个员工月收入可达5000-13000元,离家近的优势,也让“宝妈们”能够兼顾事业与家庭。

在云南昆明,鲜切花的采摘与打包全由当地村民完成;在辽宁丹东与内蒙古赤峰,当地的年轻人通过拼多多将牛肉干、海鲜干货卖到了全国。拼多多带动了5500万人就业,其中女性、中老年人占比显著。

博主们的“探厂”不仅呈现了工厂,还呈现了这些普通人背后的生计图谱。这样的工厂,让更多的人无需挂上“北漂”的标签,一样可以在家乡走上勤劳致富的道路。

这种扎根式的商业模式,并非偶然。在“共同富裕”成为国家发展目标之后,如何让广大县域地区共享数字经济成果,成了检验数字平台社会责任的试金石。而拼多多的做法,用数字化手段打通“产地”与“用户”之间的信息壁垒,不仅重构了商业通路,也唤醒了沉睡已久的地方动能。

敢于啃硬骨头:真实经济里的长期主义

每一个被拍下来的探厂故事,都是一次对“真实经济”的温柔描摹。在一个个鲜活的“探厂”视频中,速途网看到了商品的诞生,也看到了命运的扭转。看到了青年人的勇气,也看到了中年人的坚守。看到了产业带的复苏,也看到了区域的重新连接。未来的“中国制造”,将不再只是出口导向的成本优势代名词,而是由千万盏“国货之光”点亮的星辰大海。

这背后,离不开平台对于产业的托举与赋能。而拼多多,正是点亮这些个体叙事的一束灯光。

拼多多发布2025年最新一季财报数据显示,在多项超额投入下,拼多多第一季度的营收956.72亿元,仅增长10%,净利润同比大跌47%。利润数字“腰斩”的背后,是拼多多是不计资本市场的短期代价,对“真实经济”一次温柔而系统性的赋能。

从去年下半年起,“百亿减免”“千亿扶持”等一系列实质性投入陆续落地,减免商家费用、补贴新质商品。数据显示,在平台减收与加投并行的背景下,交易服务收入仅同比增长5.8%,而销售及营销费用则暴涨43%,达到334亿元,净利润同比下滑47%。一增一减之间,拼多多用真金白银撬动了平台供需两端的结构再平衡。

拼多多集团执行董事、联席CEO赵佳臻表示,平台将继续探索更多的降佣举措,持续为商家降本减负,创造更多的成本空间、经营空间和创新空间。同时,平台对商家的帮扶范畴将从头部腰部拓展到中小商家,要将功夫着重花在中小商家身上,敢于啃高质量发展中的硬骨头。在全球供应链波动频繁、本地制造亟需升级的当下,一家平台企业选择将利润率让渡给产业带、将资本逻辑让渡给制造效率,虽然财报短期承压,但生态正在厚积。

也许,对于中国产业带走向世界的沿路而言,拼多多不是唯一的路径,但它提出了一种可能:让宏大的数字系统为草根创业者所用,让资本的冷静转化为烟火气下的真实改善。真正写下这段中国制造新叙事的,不是平台本身,而是那些在灯下、屏幕后,依然用一针一线、一锤一钉坚守的无名者。他们,是穿越不确定性的底气,也是长期主义最真实的注脚。

免责声明:上述内容仅代表发帖人个人观点,不构成本平台的任何投资建议。