洪灏:如何交易关税谈判大限(2025.02 同步)

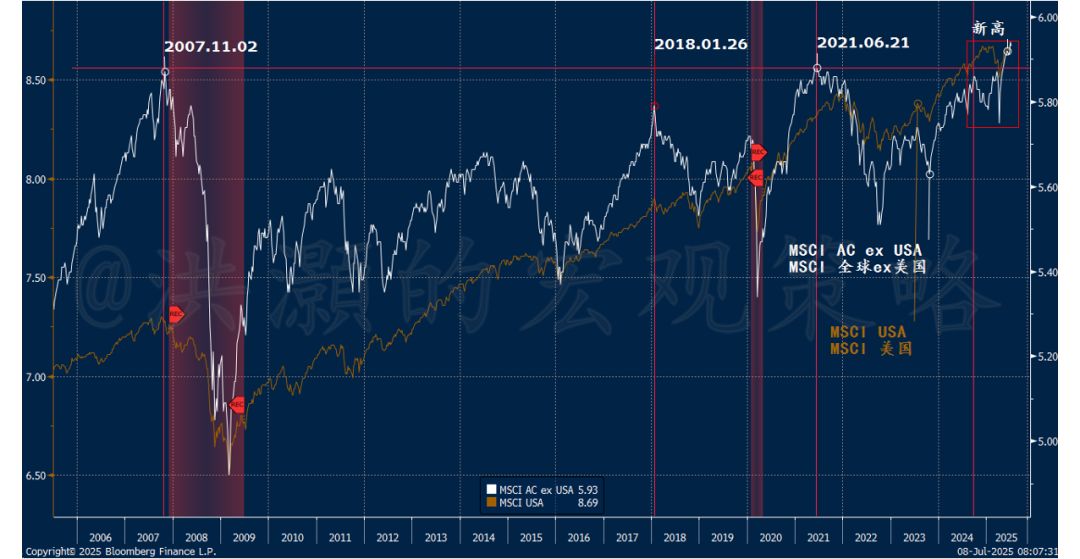

最近,美股经历了过去四十年历史里最快的修复之一。这次,从特朗普关税“解放日”历史性暴跌至熊市谷底、到美股市场指数再创历史新高,只用了短短不到三个月。这是市场的修复速度为美股历史第二,仅次于1982年那次在保罗・沃尔克加息周期达到峰值之后的垂直性反弹。而全球股市也在美股的强势反弹的影响下创了历史新高(图一)。

在去年十二月末、圣诞节前夕在深圳与读者的线下见面会里,这个非美全球指数在历史高位附近受阻是我逆共识地预测美股将在未来三个月内见顶并开启历史性暴跌的重要指标之一。这是因为这个非美全球指数的历史高点曾出现在2007年的11月以及2018年的一月末和2021年的六月。这个指数的这些历史性的高点都曾同步或者领先美国股票市场见顶的时间点。

背后的逻辑也是很直白的:随着美股在全球股指市值的占比日益上升,那么美股的表现对于这个非美全球指数的影响则越大。因此,这个指数的见顶时间点先于美股指数。而美股指数的强势推后了美股相对于这个全球非美指数见顶的时间点。然而,在经济和市场运行的共同作用下,美股也不得不屈服于周期的力量。

如今,这个非美全球指数创了历史新高。同时,其突破前高的幅度对于全球股指下一个阶段的运行是有指导性的前瞻意义的。这个新高,也凸显了当下全球市场和经济进入了模式转换。这是80年代初期、近五十年周期的一次显著的模式转换。从实际市场观察经验来看,欧洲已经不是那个欧洲,日本也不是以前的那个日本,而美国早已经在特朗普的胡作非为之下面目全非。

在2019年12月30日,我发表了一篇题为《展望十年:长波中的退潮》的深度报告(网络上有,请读者自行搜索。我在文末将展示这篇长篇重磅报告的关键篇幅)。近日,我应中信出版社之邀,为达里奥的新书《国家为什么会破产》作序评。在阅读了达里奥对于大周期的观察和总结之后,不免想到了多年前自己的这篇经典。六年后的今日,伫立潮头,再读这篇报告,不免感触良多。请允许我把六年前的这篇报告的首页概览一字不动地复制粘贴如下:

《展望十年:长波中的退潮》 ——

在这十年之末,我们将我们的经济短周期理论进一步扩展为经济长期波动理论,以预测未来十年的情况。直观地说,如果正如熊彼特所说的那样,“每一个高阶周期都是由次高阶周期的趋势构建形成的”,那么我们的 3.5 年短周期应该叠加起来并相互作用,共同构成未来趋势。

的确,我们的研究发现:

*** 自 20 世纪 40 年代以来,美国股市已经有过两次完整的、历时 35 年之久的长波,每一次大约由 10 个 3.5 年短周期组成;或包括两个 17.5 年、各由 5 个 3.5 年短周期的中波。始于 20 世纪 40 年代的 70 年超级长波在2009 年左右结束。经过 10 年的扩张,大约在 2020 年末到 2021 年上半年,我们将进入现在这个新的 35 年长波内的、第一个 17.5 年中波内的下行周期。由于这是一个相对高阶的下行周期,市场到时将尤其动荡。

*** 美国的储蓄率与美国的长期国债收益率密切相关,并领先 7 年。随着美国储蓄率不断上升,美国长期国债收益率应该会随之上升。请注意,美国的10 债收益率处于“世代之低点”,并曾在 2012 年、2016 年和 2019 年夏季三次触底。更高的债券收益率很可能是引发未来市场大幅波动的导火索。如是,传统的以国债为风险对冲的策略将不复存在。

。。。

*** 中国股市的 850 天长期趋势自 2010 年以来就没有突破 3200 点。现在,这个长期趋势是向下倾斜的。如果没有大量外资流入等外生因素,趋势逆转很可能具有挑战性。如果说中国市场已经变成了中国交易员之间的零和博弈,那么值得大量外资流入的可投资企业其实是有限的。

在北京前往闭门讨论会议的路上,我的车越过由古老的石块铺就的胡同,进入长安街。从中国曾经作为世界的中心时象征着皇权的故宫,到摩天大楼耸立代表着中国在国际舞台上崛起的国贸。这段路程就像几百年中国的过去和未来在我的挡风玻璃上闪现。巨变正在发生,而且发生的速度很快,令人眩晕,却又令人着迷。在这个十年即将结束的时候,没有人能够准确地预测未来会发生什么。但是我们已经坐在了观礼的第一排,也将要把所有的精彩尽收眼底。

回头看,六年前的这个报告预测了2021年6月全球、中国股市逐渐见顶的时间节点,以及随后这些年来市场波动性飙升的催化剂 — 美国长端收益率历史性的飙升。离美股最终的见顶,也只相差了不到六个月的时间。六年前的这篇报告还预测了中国跨境资本流动的方向、市场运行的趋势和产业升级的迫切性。在报告的细节部分,我还预测了黄金未来十年的走势。这些预测,都是基于我的量化周期运行模型和我对于历史和周期的观察得来的。今日回顾六年前的这篇报告,并非是要妄自菲薄、居功自傲,而是感慨周期运行这种摧枯拉朽、移山倒海的力量。六年之后蓦然回首,才看的分外清楚。(读者请注意:这篇文章写作和模型更新需要非常多的时间,但为了方便阅读不分开两部分发表,而将作为合集的两篇)

免责声明:上述内容仅代表发帖人个人观点,不构成本平台的任何投资建议。