技术理论,税制改革和产能过剩 - 一个切面的看法

我知道最近在中国发生的改变会牵动大部分读者的心弦,但我很少讨论是出于对常识的尊重,我的确不知道北京最近的故事和思路。我也不指望在万里之遥去讨论这个问题,我相信很多读者比我更清楚。就不板门弄斧了。

但有一点我想分享,就是产能过剩这个问题并不简单。但与此同时,我忍不住想起了2022年Q4的自己,我当时觉得美国要萧条,中国可能复苏,所以我觉得黄金和铜都是好机会,当时我觉得黄金和实际利率继续挂钩,而美国的实际利率要跌,铜和中国的经济挂钩而中国经济会好起来。这属于逻辑全错但结果全对。这个故事我可以分享到我的生命最后一天,说明运气的重要性。

所以如果把产能过剩简单划钩到需求不足,最后得出一个结论说,要么需求起来要么产能过剩无法解决。然后以此做决策,我其实没法说他就错了。因为在过去,很多时候五五开的判断,选方向靠的是信仰,知识只是增加了你的下注力度。

这也是这篇文章想说的,我提供一个思考方法,它并不能改变你的信仰,但也许可以增加或者降低你的下注力度。

自从2023年AI的叙事开始,有两个方向的研究就层出不穷,一个是对AI本身的研究,更多的应用,更高的性能,以及到目前我们看到的它对一些低级别员工的替代作用慢慢体现。当然,对AI的质疑也始终存在。一个是AI这个技术对于世界影响的研究。这里我不想讨论第一个研究。

其中第二个研究有两个分支,第一是AI到底是不是一个足够颠覆性的技术革命。第二是如果AI真的是这个年代的颠覆性革命,那么企业或者国家获得优势的方法,到底是继续追求尖端技术,还是追求扩散技术应用技术。

我不想进行纯理论的探讨,我用我熟悉的矿业领域作为例子,构造一个切面,局部并不代表整体,但希望能有所帮助。

上面这个争论就像是矿业领域的经典问题,对于一个矿业公司来说,到底是寻找新矿山的能力更重要,还是运营好原有矿山的能力更重要。这个问题的标准回答是,都重要。而且很多时候,这两个问题其实不会有那么大的区别。Ivanhoe以找新矿山的能力闻名,但他运营矿山的能力也高于行业均值,因为你矿山足够好运营难度就低。紫金以运营矿山闻名,但他找新矿山的能力也高于行业均值,因为如果你能把一个垃圾矿山变成牛逼矿山,那你找矿山的能力也不会太差。

我们过去的世界,之所以维持了一个很好的增速,一个很大的原因就是中美的产业分工和制度设计,美国负责在尖端技术的突破,中国负责技术的扩散(当然,现在这被一些人叫做偷窃技术)。我以前对这个问题的理解其实还是浅薄了,这两个国家过去的制度设计,其实是为了这个分工设计的。这里我还是用一个例子做解释。

中国铜矿冶炼厂的产能过剩问题我相信大家都看到了,当然之前说过,这个问题在太平洋两岸,看待的方法是不同的,一方看到的是利润的压力,一方看到的是供应的风险。但这种过剩,并不是简单说工厂建多了。

在过去的税率制度下,两头在外的企业(铜冶炼厂曾经就是标准的两头在外),在进口和出口过程中缴纳的增值税和出口退税,理论上是平账的,但无论是生产中的副产品(还记得铜研究者一天到晚都说的硫酸价格么?)还是资金流的安排,都可以产生利润。

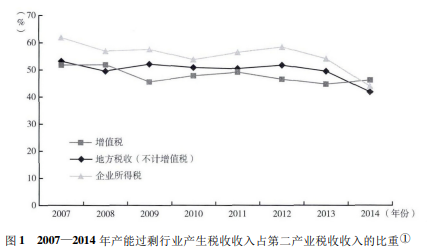

产能过剩也可以产生税收收入

这种制度设计,是过去中国在上一个发展阶段中鼓励加工贸易而搞出来的,这个设计我觉得是非常符合过去那个年代的发展节奏的。所以这里我确实要说,1980-1990年那群从冷战中走出来的人,确实做事情是很有条理的。

另外除了生产过程中的税率安排之外,在投产期,冶炼厂那巨大的投资额,对GDP的拉动绝对是立竿见影,而且后续的就业安排和产业升级同样给地方政府足够的动力去干这个事情。曾经我也非常肤浅地说,这看起来就非常粗糙。但其实很多时候是没得选的。

比方说我们看表面上,很多加拿大的初级矿业公司,就是一家人前赴后继,在Yukon这些地区,或者几个山头,一代人一代人探索,然后搞出一个好结果,然后在纽约比方说Mining 121会议上,你看到他们非常感叹说完成了父亲或者爷爷的夙愿,你的感动很真实。然后你问他们,最开始勘探的钱从哪里来的,他说最开始他们就是用自己土地的产出供给最原始的勘探,然后慢慢接洽矿业公司或者风险投资者。

但在中国,同样大小的土地上住了30个人。那片土地养活一户人让他们闲暇时刻去慢慢搞搞风险投资没问题(矿业勘探就是最典型的风险投资),中国这片土地30个人,并不支持这样做。

那这时候,有一个冶炼厂过来说,他要招一个班组,12个人一班,三班倒,然后这个地区的人所有人家都出一个人,这个地区就稳定了下来。产业选择很多时候是没办法的。

所以把时间倒回到1990年代-2015年的时候,也就是中国经济增速最快的一段时间,这种两头在外,来料加工的方法,配合税制改革,然后地方政府用GDP赛跑的一整套模式,其实是极其高效的,再加上最关键的一点,很多所谓的落后产能,并不是说他们不提供税收和就业,而是说他们的技术都是成熟的,所以只要有钱就可以买得到。

几年前和一位领导讨论冶炼厂的问题的时候,我们都觉得从结果去看,铜冶炼厂的过剩是一个很糟糕的情况,但如果你站在故事中间,每一步都是合理的。这点给了我很大的警醒,就是无数个短期正确的事情,可以积累出一个巨大的错误。

我们回到世纪初的时候,1999年没人或者没太多人相信中国的超级周期,产业投资偏少,然后超级周期来了,所有人开始加杠杆,中国矿业刚刚起步没多久,技术能力和国际经验不足,中国矿业公司在海外的资本运作和跨国并购可以说是没有太多根基,当然这里我忍不住想起了希尔威矿业的冯博士,他很多公开的无私分享启迪了我很多。但中国矿业公司的海外并购在那个时候谈不上成功,无论是Rio Blanco还是Las Bambas。然后2012年之后,金属价格下跌,很多之前进行激烈并购的大型优秀矿业公司都陷入了困境,那中国企业的海外并购自然野蛮了下来。在那个时候,经济下行,商品价格下跌,要想继续去逆周期并购,需要的是勇气和智慧。但大部分中国地方政府不会有这个能力,那最简单的办法,在保增长保就业的压力下,到底是国企投矿山面对巨大的不确定性,还是国企投冶炼厂,去和税务局和海关以及银行交流获得就业和看起来确定的利润呢。这个选择并不难。但就是这些短期看起来正确的选择,长期却有问题。

但回到刚开始的讨论中,一年1000万大学生就业压力摆在那里,之前经典的公式是1%的就业125万新增就业所以保8%,难道真的让1000万大学生都去创业么?

我并不是想给产能过剩辩解,我想说的是,过去那个世界的运行不错,并不简单就是一个产业分工,中美友好达成的,中国和美国在各自产业政策和政策设计上,微观上有很多可取的地方,在税率,财政,内部治理和外部分歧处理上都是协调的。

而现在由于种种原因,这个世界可能已经离我们远去,那么这个调整,也会是从政治,经济,外交多个角度的调整,税率,制度,治理的调整。当然我们也看到了太平洋两岸都在做这样的调整。而且内部的两种声音也都很多。

我想到这里,我用矿业领域的一些历史,解释了技术扩散,税制假设和产能过剩是一个结合在一起的问题,而且不同国家在产业分工上的不同,资源禀赋的不同也会带来区别。

那么往未来去看会如何。

最简单的思考自然是类比中国和西方的产能改革,英国和美国在发展初期的铁路过剩一样发生过,他们通过出清完成了这一点,那么一个简单的思考结论自然是

- 有出清就有下一个周期

- 没有出清就没有下一个周期

而上文我们介绍了,过剩产能不断产生,难以出清,不仅仅是因为大家没有看清未来,而多多少少是没有办法的事情,2010-2014年保增长,2020-2024年三道红线下投资制造业保证经济底线,这些事情都是短期多多少少正确的事情。一方面制度改革需要时间,另一方面中国的人口密度和人均GDP以及社会保障体系并不如曾经的英国和美国。

而如果我们考虑技术革命,假定说AI真的是未来,这个其实不重要,因为大国竞争最后总会搞出一个新技术,是不是AI不重要,这就是个名字而已。

- 如果搞出尖端科技更重要,那目前中国那种为了技术扩散设计的体质就必须微调

- 如果技术扩散更重要,那么中国调整的必要性又小一点

当然这还取决于很多其他问题,例如技术的落地时间,或者尖端技术的扩散时间。

我其实觉得很多研究者对于中国扩散技术的能力研究是不足的,过去几年我看到的很多技术扩散都在中国发生,这绝不是偶然,中国的整体制度设计对于开发尖端技术也许不够给力,但一旦有一个成熟技术,都不要产生利润,能产生现金流的“成熟技术”,他的扩散都是迅速的。这是一个我觉得多多少少被国内研究者忽视,被国外研究者低估的问题。

最后把所有问题放在一起,我觉得用出清和不出清去看这个问题可能会有点偏颇,因为英美产能过剩的例子发生在金本位时代,不是现在这个没有货币纪律的年代,韩国的供给侧改革有很多可以借鉴的地方,例如他们财政从保长期增长到逆周期调控,包括他们发现公务员薪资增长和通胀预期的关系。都是很多有趣的经验。但韩国没有直面最激烈的竞争。

而我的结论是,中国的税制改革,产能过剩,技术进步三个问题互相交织,没有一个简单答案,任何一个的改变都会影响另外几个。但在找到这个综合的答案之前,中国可能会实施足够多的财政和货币宽松,去托底经济和支持这个改革。我并不知道这个结如何解开或者什么时候解开,但我觉得未来对中国的很多看法,都建立在下面两个基础上

- 会有很多治理,思路,甚至路线的变化,最后的结果和中间的过程很难预料

- 过程中如果有风险就会有救助,金融最重要的工作可能是防范改革过程中的风险。

这和之前的结论是一致的,这就是一个周期性托底,然后等待结构性改革生效的环境。我知道这个结构性改革可能在发生,我也相信他最后能成功,但对于结构性改革发生的速度和进展,就像开头说的,我确实不知道。

免责声明:上述内容仅代表发帖人个人观点,不构成本平台的任何投资建议。