刑事立案两年的徐州合同诈骗案至今无定论 合同诈骗该如何界定

近日,新黄河报道了一家国有企业,在参与徐州一个生物质热电项目时,支付五千万预付款后,资金被挪用。而以合同诈骗报案并立案后,时间已过去两年,是合同诈骗还是合同纠纷仍无定性。

国企5000万元采购款被挪用

新黄河报道显示,徐州宜丰公司深陷债务泥潭,但拥有生物质热电项目资质,迫切需要资金盘活项目。天景祥公司实控人狄某强看中了这个机会,并于2017年主动联系宜丰公司,提出合作方案:他能推动宜丰公司与某央企下属公司达成项目合作,但条件是获得宜丰公司的股份。同年8月,该国有企业和施工单位联合体与宜丰公司签订《徐州宜丰三堡环保热电有限公司2×30Mw农林生物质热电项目总承包合同》,合同约定“宜丰公司需将项目的全部股权和收益权质押给该国有企业,工程款结清后三十天内解除质押”。

2018年6月5日,宜丰公司完成工商变更登记,天景祥公司占股90%,成为其绝对控股股东。借此便利,天景祥公司获得了与该生物质热电项目的设备采购机会,双方签署《设备采购合同》。根据协议,作为总包单位的该国有企业要向天景祥公司采购“徐州宜丰生物质电厂项目工程工艺系统设备”,总价124482608.11元,“买方需在确认技术资料无误后支付合同总价50%的预付款(即62241304.06元),卖方收到预付款后安排设备生产”。

2019年1月22日,在狄某强的主导下,宜丰公司将股权质押给总包的国有企业。随后,该国有企业于2019年2月13日向天景祥公司支付5000万元一年期银行承兑汇票。资金到账后,天景祥公司迅速将汇票贴现,并于2019年2月18日将3190.8万元转入宜兴法院,用于支付“东方石油支撑剂有限公司整体资产”的法拍尾款(该资产竞拍总价3490.8万元),剩余资金去向不明。

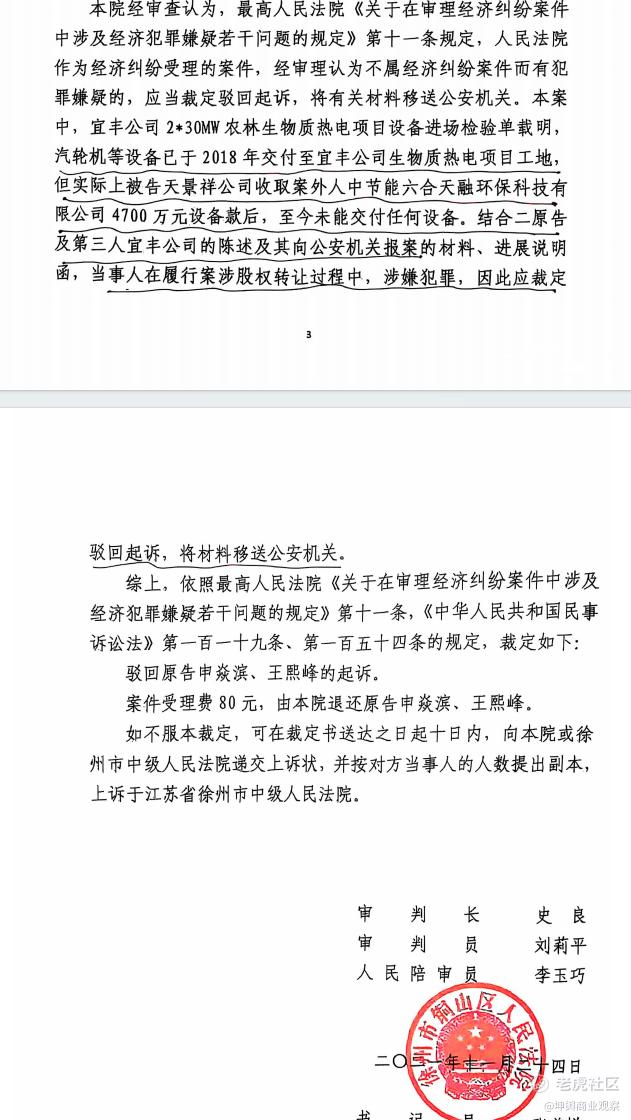

2021年11月,在宜丰公司的一起合同案中,徐州市铜山区人民法院查明“天景祥公司收取4700万元(5000万元银行承兑贴现后扣除手续费的剩余部分)设备款后,至今未交付任何设备”,且“狄某强在履行股权转让过程中涉嫌犯罪”,遂裁定将案件移送公安机关。

2023年8月8日,当地公安局正式对狄某强等人以涉嫌合同诈骗罪立案侦查,天景祥公司竞拍所得的土地也被查封。

截至2025年7月,该案刑事立案已近两年,仍无明确定论。

合同诈骗与合同纠纷如何界定?

从民商法的角度,一般情况下,双方一旦成立了合同关系,原则上就属于民事范畴。即便双方出现了争议,也是合同纠纷,宜适用民法来处理。然而,刑法第224条却设立了“合同诈骗罪”。

上述徐州宜丰案件,到底属于合同诈骗还是合同纠纷?该如何界定?

本质上,合同纠纷,是一方想占便宜,利用某种有违公平诚信的情形多赚对方的钱;合同诈骗,则是纯骗,即无对价地占有合同相对方的财物,导致对方既完全无法实现合同目的,也难以挽回损失。

诈骗罪的定性,关键看行为人是否有非法占有目的。

从动机的角度,什么是合同诈骗?

签合同之前就准备骗,要么亮出的身份、单位、账号、标的物、业务是虚假的,所签的合同也是虚假的,要么所签合同是真实的,但根本没打算履行。

签合同之后,在履行的过程中,要么对自己的履行义务持放任态度,并趁机非法占有对方财物,要么动机发生变化,形成了无偿、非法占有的故意。

司法实务往往以客观行为来推定是否存在非法占有目的,主要看三点:

一是履约能力。

(1)签约主体资格是否真实、合法;签约是为了达成交易,若签约主体身份虚假,则可能推定有合同诈骗的故意。

(2)整体经营状况、业务或项目的风险度。

二是履约行为。

(1)行为人虽有履约能力,但签约后没有为履约做任何努力或仅履行少部分合同,将取得的他人财物挥霍、用于其它非经营性活动,丧失归还能力的,应认定具有非法占有目的。

(2)在履约过程中,拆东墙补西墙、借新还旧的行为,或口头虽承认债务,但故意推托而没有实际行动,甚至有计划地利用司法手段变卖或转移财产,致使对方遭受损失的行为,均不属于履约行为,应认定具有非法占有目的。

(3)未履约并不代表一定是合同诈骗,因为在合同诈骗和合同纠纷中都可能出现行为人没有履约的情况,此时需要进一步分析未履约的实际原因:如果行为人主观上逃避履约,客观上没有积极主动地履约行为,收款或收到货物后肆意挥霍、转移隐匿,则可能构成合同诈骗;如果行为人积极促成履约,合同最终未履行或未完全履行的原因往往是客观因素所致,具有正当、合理性,则属于合同纠纷。

(4)对涉案财物或交付标的物的不同处置方式,也应区分对待:行为人将取得的财物用于个人挥霍、非经营性活动、归还个人欠款、非法活动的,一般认定为具有非法占有目的;相反,行为人按合同约定使用资金,但因经营不善等客观原因导致资金亏损或无法履约的,则不宜简单定性为合同诈骗罪。

三是事后态度。

对于无法履约的现状,行为人事后的态度也是认定其主观是否有诈骗故意的要素。

如果行为人因自己的行为导致无法履约后,不及时通知对方,积极采取措施补救,以减少对方损失,而是继续搪塞、敷衍,甚至避而不见、携款逃匿,一般可认定具有非法占有目的;相反,行为人在事后积极行动予以挽回或赔偿对方损失,则不能认定为合同诈骗。

上述案件中,设备预付款到账后,狄某强第一时间就将款项用于非该项目经营用途,并导致项目停滞,并造成宜丰公司破产重整,五千万设备款至今未追回,符合非法占有目的特征。

来源:网络

免责声明:上述内容仅代表发帖人个人观点,不构成本平台的任何投资建议。