为什么当前数据表现亮眼,人们感受不佳?

作者|高端品牌实验室 段传敏

2020年房地产业对GDP的直接贡献为7.3%,但若计入建材、家电等50余个关联行业,实际拉动效应高达17.2%。17.2%的占比就相当于接近1个点;如果用它来比对14亿人口,相当于影响了2.4亿人口。

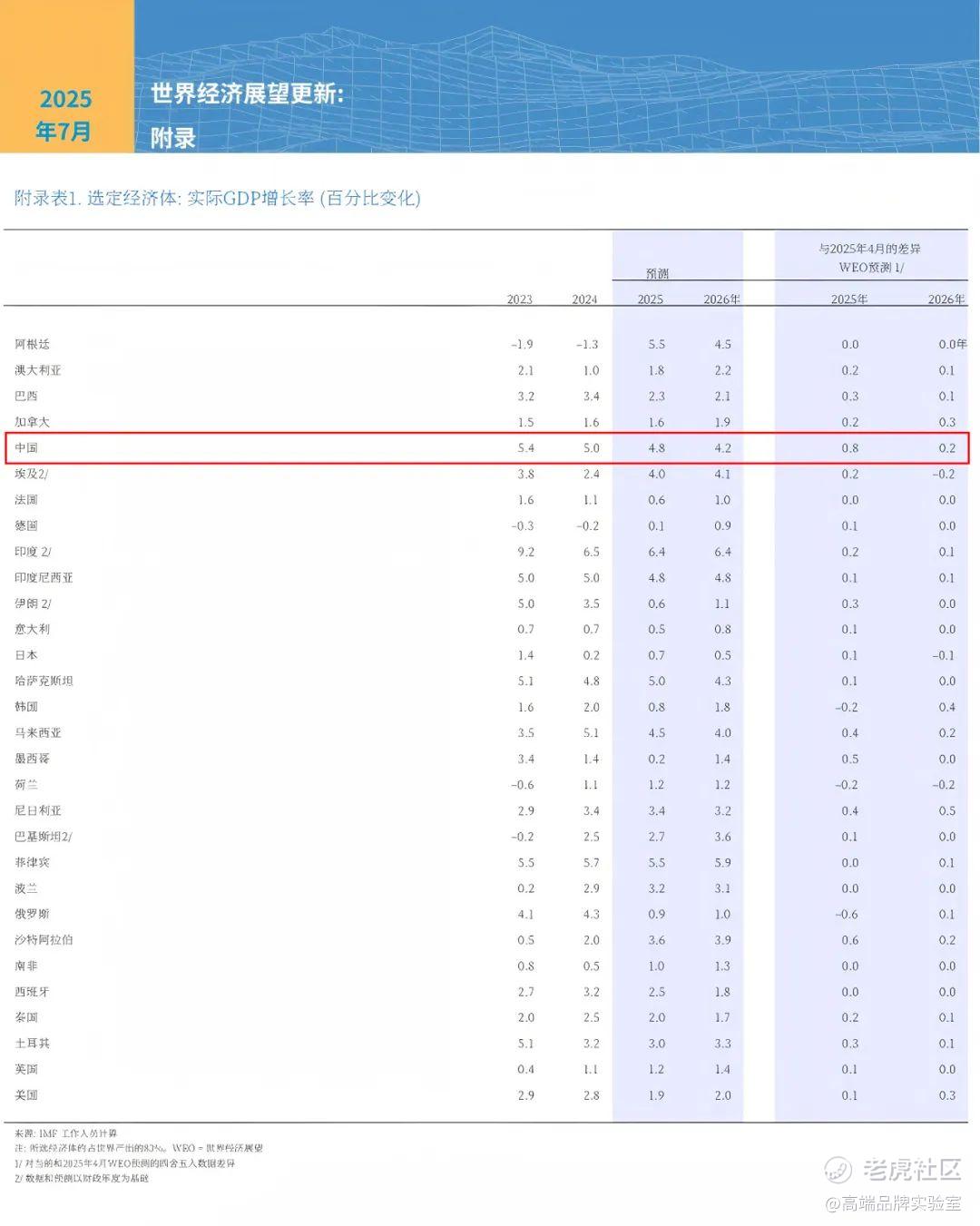

最近,国际货币基金组织(IMF)发布《世界经济展望报告》更新内容,将2025年中国经济增速从4月预测的4%大幅上调至4.8%,显示相关国际机构对中国经济的看法正日趋乐观。

但置身中国,人们的体感却依旧较差。这是为什么?

以旅游业为例,中国旅游研究院预测显示,2025年暑期国内旅游人数有望突破25亿人次,恢复至2019年水平的115%以上,但人们在旅途中发现,今年的高铁票并不难定,而飞机票依旧打着骨折。究竟是我们的高铁飞机太多了,还是人们的出行方式发生了质变——问题在于,许多景区的人数并未出现井喷的状况,人们都去哪儿了?

最典型的要数建材家居业。过去的二三十年,受益于迅猛的工业化、城镇化进程,中国的房地产可谓狂飚突进,带动了建材家居行业空前的繁荣。然而,当洪流骤然退去,深受房地产影响的众多行业生态一片肃杀。最近一个多月,先后竟有数位企业家跳楼殒命,家居流通业的几个样板企业几乎都被调查……这更让业内感受到刺骨的冰寒。

国家统计局数据显示,2020年房地产业对GDP的直接贡献为7.3%,但若计入建材、家电等50余个关联行业,实际拉动效应高达17.2%。如果按我们近年5%的GDP增长计算,17.2%的占比就相当于接近1个点;如果用它来比对14亿人口,相当于房地产效应影响覆盖了2.4亿人口。

当年它带来的正效应有多大,如今带来的负影响就有多深。也就是说,过去二三十年深受房地产带动的东南沿海经济也是房地产震荡的“震中”。当经济的发动机减速,人们的体感怎么能好得起来呢?

再迭加的是长期的GDP(生产)崇拜(造成各行业的产能过剩)以及互联网产业带来的剧烈冲击。这里面,前者固然是因,是基础,但后者的影响更甚,它将中国线下流通业空间大大压缩,最终成长出几家世界级的互联网公司,却将国内商品批发零售业冲击得一片凋零。

可叹的是,我们常常沾沾自喜于诞生出几家超大型互联网公司——产业领先,自豪于它们所带来的“数字基础设施”效率和便利——社会带动,但对其所造成的“一业兴、百业枯”的经济和社会影响视而不见。

为什么现在很多饭店、商场的顾客门可罗雀?一个重要原因是,很多人躺在家里的床上就可以轻松实现购物和吃喝啊!这也是现在Z世代年轻人宁愿宅在家里刷手机的底层原因。

试想一下就会明白,那些没受过高等教育、不懂营销知识和品牌价值,也没有多少资本金的小店主们,如何能够跟拥有巨额资本(随时可以低价倾销)、互联网效率(一小时甚至一天直达)和良好服务(随时可退货)的网络巨头竞争啊!

虽然,国家对无序扩张的某些企业进行了整顿治理,但事实上对它们经营边界的界定并没有深入研究,对落后业态的保护做得远远不够。落后的经济业态不一定必须淘汰,因为它们可能关乎民生、传承和文化。如果任凭效率和资本主宰,那么市场就会出现如当年欧洲殖民者到美洲大陆后的降维绞杀。

目前的中国,正从国家意志上推动向数字智能社会转型,这固然会带来产业的进步、国家和社会运作效率的提升以及新业态、新模式的出现,但对其负面的影响却考虑得不够,也未做好相关制度性的防范设计。我们应该充分认识到,技术是双刃剑,既可以造福人类,也可能带来灾难。比如,智能化会提升失业率、加剧社会鸿沟,数字化会让小企业产生路径依赖、令人际关系和传统支离破碎,技术的发展可能造成更大的不平等,甚至令财富加速向少数人集中……

免责声明:上述内容仅代表发帖人个人观点,不构成本平台的任何投资建议。