给新消费的失败一点掌声

消费纪,欢迎来到「消费新纪元」

作者 |晓样

发布 |消费纪

声明 |原创文章未经授权,严禁复制再发布

新消费,曾无比炙热的名词。

像今天的AI,寄予厚望,充满争议。

有令人振奋的创新突破,亦有一地鸡毛的失败案例。

钟薛高的林总对百果园的共情,有人说是「一路货色」也有人说是企业家间的「惺惺相惜」。

创始人卖红薯、破产清算等八卦消息,很久没有见到新消费相关话题上热搜了。

消费的热度虽然早已不在,但相比AI、机器人、新能源等其他赛道。

只要有人在,就有买卖,就有消费。

就像青山资本的张野所说:消费创业与投资没有垃圾时间。

在新消费的狂热之后,商业生态呈现出鲜明的二元特征:

一方面零售的需求和规模都在持续增长,展现出巨大的市场潜力。另一方面,众多曾经风光无限的创新企业却在快速变迁的市场环境中黯然退场。

从钟薛高的破产和百果园的危机,这些案例共同构成了中国商业创新的"启示录。

这种失败现象并非中国独有,但中国特殊的经济发展阶段和市场环境赋予了这些失败案例独特的研究价值。

就像日本第四消费时代与中国后新消费时代的对比所揭示的,中国的消费市场变革离不开资本市场狂热的推动和催化,却又在上升期被外力强行打断的特殊情境下发生的,这使得对失败的理解需要置于更加复杂的分析框架中。

分析2017至今消费界的众多兴衰往事,发现一个基本规律:在快速迭代的新消费生态中,失败不是偶然而是常态。

新品牌的成功率普遍偏低,这也是一个全球性的现象。但中国市场的高失败率背后有其特殊成因。

贝恩公司的研究进一步指出,相比跨国公司在创新决策上的迟缓,中国企业更普遍面临"缺乏清晰战略"和"人才缺口"的结构性问题。这种差异使得中国企业的创新尝试往往陷入两种极端:要么过于保守而错失机遇,要么盲目冒进而资源错配。

同时,资本的过早过度介入,让很多消费品牌忽如一夜春风起,但又违背了商业本身规律。

早期陆正耀推动瑞幸的疯狂,一时间被推上神坛。而被爆数据做假后又一夜之间被推下万丈深渊。

就像布鞋破了和嫁纱掉了。

你可以说释永信是个坏和尚,但不能不承认他是个成功的CEO,把少林的武功推向全球。

你可以说陆正耀数据造假是急功近利的揠苗助长,但不能否认他在初期的果敢和野心。

陆正耀对中国现制咖啡的贡献远不止是闪电上市的商业神话。而是从规模上推动了整个限制咖啡行业的进步。就像吴晓波先生的《大败局》和《大败局Ⅱ》所记录的案例表明,过去20年中国商业界的众多失败并非毫无价值,而是孕育了后来成功的基因。

为失败鼓掌的本质,不是原谅或者无过错。

而是承认试错在创新过程中的核心地位,是对勇于探索者的尊重,更是对创新规律的理性认知,更是对客观事实的尊重。

这种文化转变的深层意义在于,它将失败从个人耻辱重新定义为组织学习的机会,从终点变为新的起点。

还有当年的虎头局渣打饼行,从当年长沙一家门店单月90万营业额到单店价值一个亿的离谱估值,似乎一切都像一场梦一样,一晃而过。

虎头局们的确违背了线下零售的基本商业逻辑,但当年的疯狂也真正推动中式烘焙的品牌化和年轻化!今天的趁热集合、泸溪河等品牌,真的应该对「先烈」道一声感谢。

这些创业失败案例的分析揭示了一个关键洞见:

许多自诩为"非共识"的创新实际上缺乏基本商业常识,这种认知偏差只有通过实践中的失败才能得到矫正。

中国品牌的的崛起与发展,掌声不仅应该献给成功者,也应该给予那些有价值的失败。

因为正是这些失败铺就了通向成功的道路,构成了商业创新的完整图景。当我们能够以平和的心态看待失败,以理性的态度分析失败,以建设性的方式利用失败。而这不仅是一个经济问题,更是一个关于如何构建健康的商业生态的文化命题。

新消费败走的原因,在虎头局身上表现得尤为明显。如果概括为八个字大概率是:「生的伟大,死的窝囊」

虎头局将传统中式糕点与西式烘焙理念相结合,创造"新中式烘焙"概念,但这种融合更多停留在表面形式而非实质价值。产品研发过度追求网红属性和视觉冲击力,忽视了烘焙食品最根本的口味复购率。

虎头局的成长轨迹典型体现了资本催熟型企业的特征与风险。

在资本热捧期,公司获得了远超实际需要的融资规模,这种"资金过剩"状态诱发了非理性扩张决策。

就像房企高负债、高杠杆发展模式面临的挑战,在虎头局表现为将资本力量误判为自身经营能力,在尚未验证单店盈利模型的情况下就开启全国快速复制。

这种扩张不是基于市场需求和运营能力的自然生长,而是为了满足资本对增长速度和市场占有率的期待,本质上是一种"为融资而扩张"的畸形发展路径。

这种对消费者真实需求的误判,导致虎头局虽然能通过营销制造短期爆款,却难以培养稳定的消费习惯和品牌忠诚度。

虎头局定位高端市场,采用现制现售、黄金地段、精装修门店等高成本运营模式,但产品定价却未能形成足够溢价空间。

固定成本占比过高而边际收益不足。当客流增长不及预期时,沉重的租金和人工成本立即转化为巨大的现金流压力。

更致命的是,这种高成本结构限制了企业在市场波动期的调整弹性,使其难以像传统烘焙店那样通过简化产品线、缩减门店规模等方式度过寒冬。

当线下客流因疫情或竞争加剧而下滑时,整个商业体系立刻暴露出抗风险能力不足的致命弱点。

再看另一位刚刚退场零售明星——盒马X会员店。

2020年10月,当盒马在上海浦东开出首家本土化仓储式会员店时,其创始人侯毅高调宣称"绝大多数特供研发商品都可以完美竞争"

但却忽略了另一个事实:中国消费者在2020-2025年间呈现出明显的消费分级趋势,这对定位中高端的盒马X会员店构成了严峻挑战。

一方面,高净值家庭继续追求品质生活,但他们的消费行为更加理性,对会员费用的敏感度提升;另一方面,大众消费者在经济增长放缓的背景下,普遍转向更具性价比的购物渠道。

盒马X会员店试图同时满足这两个群体的需求,导致其陷入"两头不靠岸"的尴尬境地。

中国消费者与西方消费者在零售购物行为上存在本质性差异,这些差异构成了会员制零售本土化的第一道障碍。仓储式会员店的核心价值主张——"大包装、低频次、高客单"——与中国城市家庭的主流消费节奏存在明显错位。

中国城市居住空间普遍较小,据国家统计局数据,2023年中国城镇居民人均住房面积仅为39.8平方米,远低于美国的67平方米。这种居住条件限制了大包装商品的储存,使得消费者更倾向于"少量多次"的购物模式。

同时盒马X会员店在会员权益设计上呈现出明显的定位模糊,这直接影响了其会员体系的吸引力和留存率。与山姆、Costco等国际品牌清晰的价值主张相比,盒马在会员权益调整上表现出明显的短期主义倾向。

2023年至2025年间,其会员政策经历了至少三次重大变更,包括免费停车时长缩减、返现比例调整以及独家商品供应不稳定等问题。这种频繁变动严重损害了会员信任,导致续费率持续走低。

相比之下,山姆会员店保持基础权益十年不变的策略,为其积累了深厚的会员忠诚度。盒马客服对会员权益调整的解释——"因经营策略变化"——恰恰反映了其战略决策缺乏长期连贯性的问题

最初,盒马试图通过"每日免费领取商品"等创新权益吸引用户到店消费,这种设计确实在短期内提升了门店流量,但长期来看却扭曲了会员店应有的商业逻辑——会员费本身应作为主要盈利来源,而非依赖高频到店带来的附加消费。

门店运营成本居高不下是另一个致命问题。盒马X会员店多选址在城市核心商圈,平均单店面积达8000-10000平方米,这种选址策略虽然有利于吸引客流,却带来了难以承受的租金压力。

与国际竞争对手普遍采用郊区仓储式选址相比,盒马的市中心门店租金成本占比高达18%,是山姆中国门店的两倍以上。同时,盒马为维持"高端形象"在门店装修和员工配置上过度投入,其单店前期投入约4500万元,远高于行业平均的3000万元水平。

这种高成本结构迫使盒马不得不通过提高商品毛利来维持运营,进而削弱了会员店应有的价格优势,形成恶性循环。

这个曾被寄予厚望的"中国版Costco"项目,最终以"归零"的方式退出历史舞台。从商业生命周期来看,五年时间足够完成从市场验证到规模扩张的全过程,但盒马X会员店却在这个周期内经历了从高光到黯淡的完整抛物线。

无论是是虎头局还是盒马X会员店,虽然失败了,但他们的兴衰对中国品牌的发展带来了哪些启示才是更应该关注的。

商业的繁荣从来不是一条直线向上的轨迹,而是由无数失败与成功交织在一起类似DNA一样的螺旋结构。

那些被市场淘汰的产品、遭遇滑铁卢的营销策略、以及宣告破产的商业计划,同样蕴含着更为丰富的商业智慧。

我们应当将视角从"如何避免失败"转向"如何从失败中学习"时,商业创新的逻辑便呈现出全新的维度。

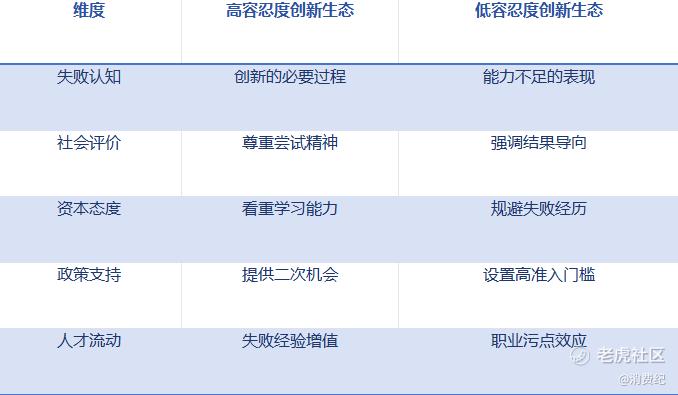

健康的市场生态系统需要包容失败的制度环境和文化氛围。投资界需要建立更加宽容的评价体系,而媒体则应客观报道失败案例的价值而非仅仅聚焦于戏剧性的崩溃瞬间。

硅谷之所以能够持续产出颠覆性创新,与其对失败的宽容态度密不可分。相比之下,许多新兴市场对创业失败仍存在过度「评价」,这种文化障碍抑制了创新活力。

从宏观视角看,经济结构的转型升级必然伴随着大量企业的退出和新生。中国政府推动的创新驱动发展战略,本质上是通过制度创新来降低试错成本、提高创新回报。

在这一过程中,如何构建失败经验的社会化共享机制成为关键课题。

行业协会、产业联盟和专业服务机构可以扮演重要角色,将个别企业的失败教训转化为行业公共知识。

虎嗅网对《创新者的解答》的评论指出,管理者需要通过对过去成功失败的总结反思培养关键技能,这种经验与问题的匹配能力决定了一个组织能否持续创新。

当整个社会建立起从失败中学习的机制时,商业的生态系统的活力将得到质的提升。

商业文明的进步史本质上是一部失败与创新交织的史诗。

当我们回望那些改变世界的商业奇迹时,往往只记住了最终的成功光环,却忽略了背后无数次的尝试与失败。

硅谷之所以能够持续引领全球创新,正是因为它构建了一种"允许失败,但不允许不创新"的商业文化 。

在消费新纪元代,中国商业生态同样需要建立这种对失败的包容机制,因为每一次有价值的失败都是通往成功的必经之路。

从更宏观的视角看,一个社会的创新能力与其对失败的态度直接相关——当失败不再被视为耻辱而是被理解为创新的必要成本时,真正的突破性变革才可能发生。

Google Cloud的企业文化研究指出,真正的创新文化不是简单地鼓励冒险,而是建立系统化的学习机制,将失败转化为组织智慧。

当制度能够有效区分创新性失败与操作性失误时,社会资源才能更高效地配置到有价值的试错过程中。

同样,中国的一直有"失败乃成功之母"的古老智慧,只是我们好像忘记了如何评价失败者,似乎只会一味的「落井下石」,而忘记了他们曾经也是「星光熠熠」的成功者。

我们的政府、企业、投资机构和媒体应当形成合力,通过政策引导、案例传播和价值观塑造等多种方式,营造"失败只是一种结果,而非罪过"的社会风尚。

给新消费的失败一点鼓励和赞美,就像当年他们融资成功给你PR费用时一样,用心的去给他们力量和希望。

免责声明:上述内容仅代表发帖人个人观点,不构成本平台的任何投资建议。