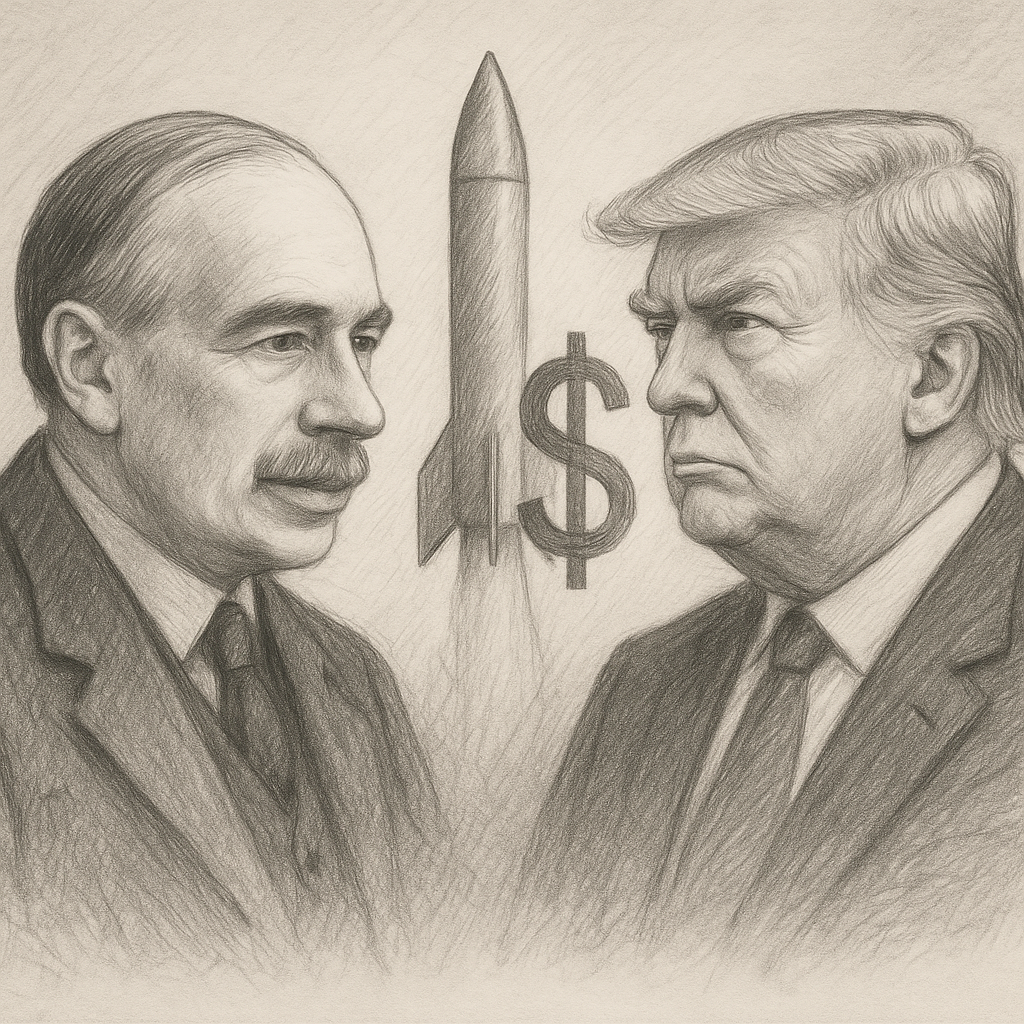

从凯恩斯到特朗普:金融为何再次成为国家武器?

在金融市场里,最怕的是突然换了剧本。以前投资者看待世界,习惯了那一套“供需决定价格”、“市场出清效率最高”的逻辑,好像经济就是一个精密的机器,油门刹车踩得稳,就能一直开下去。

但最近这几年,越来越多的迹象显示,这台机器的方向盘已经不在工程师手里,而是被交到了将军、外交官,甚至政治家的手中。换句话说,经济越来越不只是经济,它成了地缘政治的延伸。这就是所谓的“地缘经济学”时代。

这个词并不新。早在1990年,美国的军事战略家Edward Luttwak就提出过“geoeconomics”,意思是用商业的方法打地缘政治的仗【1】。但今天,它正以前所未有的方式走入我们每个人的生活。特朗普政府威胁对欧盟、韩国、日本和巴西加征关税;美国国会提案限制中国企业购买美国农地;中国则用稀土出口作为反制工具。过去你可能觉得这些只是国际新闻,和投资组合没关系。可现在,一旦美方真的动用金融制裁、征收资本税,甚至要求盟友必须买美国国债,这不再是远方的传说,而是直接影响资产定价的“武器”。

美国基金经理雷·达里奥在其著作《国家如何破产》中,把这个问题说得很直白。他警告,美国36万亿美元的债务已经到了不可持续的地步,而导致债务螺旋的,不仅仅是经济因素,更是国内政治撕裂和对外的地缘对抗【2】。换句话说,现在影响市场的,不只是失业率和通胀数据,还有国会的争吵和总统的推文。2008年金融危机之前,达里奥写的报告满是信用周期和杠杆水平;今天他写的,则是地缘政治如何绑架财政和货币政策。这种转变本身就说明了问题。

要理解这种变化,我们最好把视野拉长,用时间线来回顾过去一个世纪的几次“钟摆”。1914年之前,全球化一度盛极,凯恩斯感叹伦敦人能在床上喝着茶打电话,把世界各地的商品买到家,这种自由贸易似乎永远不会结束。可是一战打断了全球化,保护主义与民族主义兴起,商业让位于国家权力。

1945年之后,钟摆摆回另一边,布雷顿森林体系建立,IMF与世行等多边合作框架出现,国家间强调合作,追求的是“绝对福利”,而不是谁赢谁输。

1980年代,里根和撒切尔推行新自由主义,自由市场成为信仰,金融模型和数理经济学盛行,经济好像可以被科学公式完全解释。

2008年金融危机再次打破这种幻象,国家开始强力介入,救银行、量化宽松、财政刺激,资本主义披上厚厚的国家主义外衣。今天,特朗普则把这种趋势推到极致,把零和思维堂而皇之地摆到台面上,把经济手段变成赤裸裸的地缘政治武器【3】。

这里面最值得注意的,不仅仅是关税战或者汇率战,而是金融体系本身可能被“武器化”。比如,特朗普的顾问提出“Mar-a-lago Accord”,设想让使用美元体系的国家交“过路费”;财政部官员甚至暗示,享受美国安全保护伞的盟友,应该被迫买入长期美债。如果这些政策哪怕部分落地,美元资产的定价逻辑都要改写。过去我们分析美债收益率,要看CPI和美联储点阵图;以后可能要看白宫和五角大楼的发言。这就是“地缘金融”的新现实。

地缘经济学的传染性也很强。当一个国家开始把经济工具当武器,其他国家就不得不跟进,否则等于自废武功。英国的副国家安全顾问Jonathan Black甚至建议官员重读1938年政府编写的《经济战手册》,来学习如何应对当下的威胁。这说明大家心里都清楚:我们正进入一个类似上世纪30年代的“战略国家主义”时代。而这种钟摆式的思想转变,往往持续十年以上,不会因为某个领导人下台就立刻结束。

投资者最可能犯的错误之一,是理所当然的认为规则是永恒的。凯恩斯曾经说过,人类总是习惯于把眼前的状态当成永久的常态。1980年代以后成长起来的投资者,会觉得自由市场、资本自由流动、全球化,是理所当然的。但历史上,这只是其中一个阶段。就像中国古代王朝,盛世往往伴随对外开放,商贸繁荣;而乱世时,往往闭关锁国,重兵屯边。今天的地缘经济学,让我们看到这个轮回再一次上演。

那么,投资者该怎么办?第一,要意识到市场定价的逻辑已经变了。过去的金融模型喜欢把政治变量当噪音,现在它们反而成了主旋律。第二,要认识到行业和资产类别的“战略化”。稀土、能源、芯片,不再只是供需关系决定的商品,而是国家安全的筹码。第三,要接受不确定性的上升。预测美联储利率已经够难了,更别说预测白宫和中南海的地缘政治动作。换句话说,波动性和风险溢价可能在未来很长时间都要维持高位。

历史的类比或许能提醒我们。在战国时代,各国兼并战争不断,外交家苏秦、张仪以纵横捭阖之术周旋列国,商业和货币政策都成了外交筹码。今天的世界格局,未尝不是现代版的“合纵连横”。企业和投资者如果还指望靠一套永恒的自由市场逻辑来理解市场,就像战国商人在集市上只盯着米价,却不看诸侯合纵连横的动向,最后难免被形势碾压。

一句话总结:地缘经济学不是一阵风,而是一种长期逻辑的回归。市场的规律还在,但它已经不再是单纯的供需,而是和地缘政治纠缠在一起。就像古人说的,“兵者,国之大事,死生之地。”今天我们可以稍微改一下:“金融,国之大事,兴衰之源。”

参考资料:

【1】Edward Luttwak, From Geopolitics to Geo-Economics: Logic of Conflict, Grammar of Commerce, 1990.【2】Ray Dalio, How Countries Go Broke, 2025.【3】Gillian Tett, The new age of geoeconomics, Financial Times, July 12, 2025.

免责声明:上述内容仅代表发帖人个人观点,不构成本平台的任何投资建议。