2025Q4地缘政治展望

首先要感谢在这一年里面,教导我,帮助我和鼓励我的老师和朋友。没有大家的帮助和鼓励,我绝无可能去开始做这些地缘政治的研究。理性一点来说,这些研究费时费力,不讨好而且存在不可知的风险,着实是一个不该做的事情。但有两点让我虽然知道自己能力有限,但也愿意去尝试。第一是看到Charlie Kirk被一枪射穿脖子,让我觉得有一种急迫性。我们应该在社会还存在共识,还存在团结的时候去做一些事情,而不是等到事情不可挽回的时候再去感叹无力回天,有很多历史上的无力回天都是之前蹉跎了机会。第二则是在过去工作的岁月中,我有幸和一些中国最优秀的制造业企业同行,他们很多时候,做一个事情并不是因为这个事情简单做,而是因为它困难。那种勇于挑战困难,然后自信自己完全可以超越对手的超人自信,完全感染并改变了我。

我相信在几年后,中国会有超越Eurasia Group这样的地缘政治研究机构诞生,我尽力完成这一点,如果我没做到,我也希望有读者可以吸取我失败的教训,做得比我更好,然后完成这个目标。

地缘政治研究如何对产业和投资有价值

首先,一个政治观察报告,要研究什么,才对于产业和投资有价值,是需要讨论的。之前分享过,我觉得给出情景讨论,然后分配一个概率,是现在最常见的地缘政治报告做法,但实话说我觉得用处不大。在2025年的Q4,我觉得政治观察报告要想能落实到投资,必须关注两个方面,也只需要关注这两个方面:

1、在内政方面,这个国家和地区是变得激进还是保守

2、在外交方面,这个国家和地区是变得激进还是保守

当然,在内政和外交方面的保守和激进是有区别的,这里我的定义是:

内政的保守意思是这个国家和地区选择降低财政赤字,或者降低政府支出,或者缩小政府规模,尝试相信市场分配机制去发展经济。而激进的意思是相反,增加赤字,相信政府而不是市场。这个区分的用意是,激进的财政往往带来更高的利率,反之亦然。

外交的保守是这个国家和地区选择维持现状,不进行大规模的地缘政治扩张,这里的扩张并不简单就是战争,影响力范围的扩张更为贴切。反之亦然。这个区分的用意是,激进的扩张往往带来更高的不确定性,对于汇率和利率的影响更为显著。

这个思路的根源来自我之前的一位领导,他觉得利率和汇率是宏观研究的核心,我曾经拿着这个问题去问了一个另外的宏观大佬,得到了一个我很满意的回答,利率和汇率市场是全球金融市场里面盘子最大的,意味着如果你在股票或者期货上还可以找人问或者找人做个庄,这个市场多多少少是自由的,应该把拍脑袋的额度留给这个市场。

而在研究范围,我选择了美国,中国,欧洲和日本。这个选择存在一些缺陷,印尼,俄罗斯和巴西是以PPP计算的GDP大国,而我暂时还忽视了他们。这个漏洞需要在未来补上。

最后,这个报告必须和之后的经济和市场报告一起看才有最好的功效,我举一个例子大家就懂了。例如美国的赤字率到底是走高还是走低,Trump的财政政策决定一部分,2026年的美国经济增速决定另一部分,所以我们去讨论到底Trump意在增加赤字还是降低赤字的时候,存在一个目的和结果的可能分歧,这个分歧需要经济的研究来解决。诸如此类的例子还有很多,但我相信在之后的时间中,大家会发现我设计的这个政治-经济-市场的结构非常有趣,我对此非常满意。

日本:十字路口的自民党,内政是两个路线的选择,但外交结果可能都是更加激进

应该在大家看到这篇文章的时候,日本下一位自民党领袖已经被选出来。我们先重复一下,研究的目的是讨论日本在未来一段时间的内政和外交,更容易采取保守还是激进的方法。简单的结论是,无论是高市早苗还是小泉进次郎,在外交方面,都更有可能采取激进的策略,他们的分歧无非是高市早苗对于美国的不信任多一点,而小泉进次郎更像是一个传统的政治家。在内政方面,简单的回答自然是高市早苗更喜欢激进一点的财政政策,小泉进次郎更加保守一点,当然我觉得高市早苗如果真的成为自民党领袖,她在选择和在野党合作的时候也会放弃很多自己的激进想法。

在选举前瞻方面,小泉进次郎在自民党支持者中得票更多,高市早苗则在更广泛的民调中领先,这是自民党的选举,所以自然小泉进次郎的获胜概率稍微大一点,但这个微妙的情况本来也说明了很多问题。当然,我们不能忽视日本这样一个保守的国家,是否已经做好了女性领导人的准备,也是一个极大的问题。

在这里我简单介绍一下双方的一些主张,这个问题其实比看起来更有意思。因为高市早苗和小泉进次郎的分歧,与其说是在政策上,不如说是在观念上,我们要知道,安倍之后,日本几乎一年一相,说明他们的政治已经非常不稳定,更准确说是破碎化,执政党缺乏力量团结大多数人,在野党缺乏力量团结反对派。双方就像是陷入了壕垒战,在这个时候,自民党作为日本最大的政党,自然会有所反思。他们反思的对象我觉得没有太多区别,但反思后的前进方向却是有区别的。

自民党在过去几年里,有两个过去表现不错的准则遭遇了挑战,一个是他们作为一个选举联盟的竞争力出了问题,这点不言而喻,如果有战斗力不至于一年换一个领导人。选举联盟的意思是,自民党过去采取了非常温和的态度看待内部的分歧,这点可能从自民党成立以来就有这个倾向,包括石破茂遇到的金钱贿选问题,也是这个问题的子集,就是大家没有一个很明确的政治纲领,但好处是自由度非常高,所以大家各自为战,好在大家都给力,都能打得赢,然后开会的时候出现在一起就好。

第二个是他们在贫富差距问题上的处理上,更类似那种英国的保守主义做法,就是讲究富人和穷人不同,但富人对穷人承担有责任。这点并不奇怪,日本的政治军事学习英国的地方很多,把这种一国保守主义学习过来并不奇怪,如果大家看过柯南这个动画片,应该对里面很多镜头有感觉,他们并没有回避日本贫富差距。

如果说第一点的问题只是皮毛之疾,第二个问题目前可能还好,但前景并不乐观。日本在今年里面,一个新兴的政党叫做参政党(sanseito)。这个五年前成立的政党已经在国会中成为了一个不可忽视的力量。这是一个右翼甚至在一些人眼中极右翼的政党,大家只需要想一想德国的Afd,大概就知道这个政党的诉求。但就很多世界各地右翼政党一样,他们在宣传和扩张上的力度是不容忽视的。

面对这两个问题,高市早苗和小泉进次郎给出了两个不同的解决方案,这里我们稍微复述一下,自民党这个中间偏保守的政治团体,在社会极化的时候遇到了选民流失问题,是再正常不过了。这就像是你站在天平中间,过去是左右逢源,现在是人人喊打。小泉进次郎的解决方案更类似,我们要继续站在中间,但要让中间的选民体会到实际的好处。高市早苗的想法是,中间力量可能已经不足以支持未来的选举,这个中间偏右的党派,如果要选一个方向移动,那也是往右。相信大家看到这里,就会会心一笑,这就是小泉进次郎在党内得票多,而高市早苗在全民支持率更高的原因。

简单来说,小泉进次郎觉得自民党的定位没有问题,但时代变化之后,过去的政策已经落后了,需要用新的政策去更好服务先前定位的选民。而高市早苗想的是去提纯支持者,相信更团结的人比更多数的人更有战斗力。

这一集我们其实看过很多次了,英国的卡梅伦和特蕾莎梅,就更类似是另一个时空的小泉进次郎,而鲍里斯约翰逊和Truss则更类似高市早苗。所以大家可以完全理解为什么金融市场会说高市早苗的当选更有可能陡峭化曲线。可以说英国的结果是中间路线短期失败,但长期极端路线失败的例子。当然也有成功的例子,Trump对于共和党的改造就是一个例子。 我的感觉是,在这个年代,右翼总会获得一次机会。也许这次高市早苗不一定能成功,但她和她代表的路线总有一天会有一次机会。关键是在那个时候,日本的更广泛群体是否支持一个更加极化的社会。 回到短期和我们的结论上,在2025年Q4,我觉得如果小泉进次郎赢下这一局,他的政策可以缓和短期市场和经济的担忧,但日本的调和问题需要一个持续的经济扩张,这个问题目前只可能通过日美合作,在美国降息周期完成。这可能也是这次自民党五位候选人,都有美国留学或者工作背景的原因之一。小泉进次郎在哥伦比亚大学,林芳正,小林鹰之和茂木敏充都是哈佛大学,高市早苗则是在美国国会实习。

换句话说,我觉得无论是高市早苗还是小泉进次郎,在短期复苏经济的办法都只能是通过温和的财政扩张,我并不相信高市早苗说的那个经济倍增计划有任何可能实现的可能性,她即便小概率当选,我觉得她也会在这个领域妥协,而在外交方面,我觉得无论是小泉进次郎还是高市早苗,都需要一个激进的外交政策。

所以结论很简单,在2025Q4,一个在内部和外部都更加激进的日本是可期的,高市早苗和小泉进次郎的不同在短期也许不会太大(高市可能没有她自己宣传的那么激进,小泉则不一定可以那么保守),如果小泉进次郎赢下这一次,我觉得高市早苗和她所代表的路线在未来还会有一次机会。

在日本部分的最后,我想说的是,日本把中国当做是地缘政治目标和挑战,是一个中国的投资者和企业必须面对的问题,这里面有历史的必然也有历史的无奈。

欧洲:内政和外交都开始激进,没有办法的选择,但真正的问题是长期的战略

根据我们的定义,在内政中扩大政府支出,在外交中争取扩大影响力范围都是激进的表现。而欧洲在这两个领域是没有疑问的。具体来说:

-

内政方面,更加激进的国防一体化,尝试创造一个真正的欧洲防务同盟,争取欧洲主权和战略自主。

-

外交方面,俄乌战争没有太多可以退让的空间

可以这么说,如同之前说的,欧洲正面对两个方面的巨大压力,一方面是来自中国的产业竞争压力,欧洲在产业上已经开始丧失竞争力,甚至他们重建竞争力都需要中国的设备。一方面是来自美国的安全压力,美国对于北约的投入程度决定了欧洲在战争中的投入。

而2025年Q4,欧洲需要在这两个领域都进行大量的投入。任何一个方面都是巨大的挑战,更遑论两个一起面对。所以我们看到欧洲领导人在整个夏天,干的事情在内政外交方面可以总结成两句话。

1、外交上买时间,但依然存在分歧 2、内政上促成团结增加投资

我们从欧盟对中国的定义就可以看出他们的矛盾之处,他们对于中国的定义是"A partner for cooperation, an economic competitor, and a systemic rival" (合作者,竞争者,对手)。” 我经常开玩笑说,这个定义要是放在小学作文里面,一定被老师拿出来说是病句,直到今天,我觉得都没有人说清楚这到底是什么关系。但如果看到欧洲的产业状况,我们可以很简单理解这种关系。没有中国的科技和设备,欧洲在一些领域重建自己的产能几乎没有可能。但在同样的行业,等到欧洲重建产能之后,他们同样希望和中国竞争。而在意识形态和俄乌问题上,欧洲和中国共同话题太少。简单来说就是,欧洲没有准备好和中国的竞争,但绝对有意愿在准备好之后做这样的竞争。所以他们现在需要的就是买时间。这点在欧洲领导人来到中国的时候非常明显。而四季度关于这个问题,布鲁塞尔可能会非常关心特朗普访华时候的态度和表态。法国和英国不会忘记在冷战中的苦涩记忆。这种买时间,同样体现在跨大西洋的关系上,欧洲开始重建自己的武装就等于是给北约投了不信任票。但他们需要时间来完成自己的准备。

而在内部,欧洲自古以来就和团结两个字没太多缘分。但在对中国的产业政策和对美国的外交政策中,我们看到了欧洲展现出来的有限团结,而欧洲的芯片法案,工业法案和关键原材料法案,也体现了他们尝试自给自足的努力。更大的难题出现在内部,无论是德国的国防财政,还是匈牙利的立场,都显示了欧洲内部对于进行这样一场残酷的竞争还有分歧。可以这么说,欧盟尤其是德法,已经感受到了这种急迫的压力。时间可能已经不太多,他们一方面需要在外面买时间,一方面还需要面对不理解的人民,无论是Afd还是意大利,对俄罗斯的态度都和德国法国的执政党有差距。下图展示了Afd支持者在政治光谱上的变化,结合之前介绍的日本情况,我们可以看到高市早苗的思路并不是她一个人的想法。

坦率说,我觉得俄乌战争将近四年之后,欧洲依然没有一个统一的对俄思路是一个非常离谱的事情。无论是拜登政府还是最近的特朗普政府,都会乐见俄乌成为欧洲的泥潭。但欧洲人自己在如何结束这场战争上的分歧之大是令人咋舌的。这构成了一个奇妙的矛盾

-

一方面,没有人会怀疑美国未来的战略重心会回到美洲或者亚洲。无论是美国优先还是中美竞争,把战略重心放在欧洲都是一个不太可能的事情

-

一方面,欧洲人自己对于这个可能的战略真空,却没有一个明确的战略思路。和俄罗斯的关系是战是和?北约未来和欧盟的关系如何?

此时的欧洲凭着危机感开始增加产业和外交的投资,这在我眼里是正确的做法,欧洲的政治家开始买时间和促进团结,也是正确和艰难的事情。但对于欧洲的长期战略,我们在2025年Q4依然看不清,可以说欧洲在短期会有更激进的做法,但这个做法的后续,依然晦涩不明。充满着走一步看一步的气息。

美国:目标和现实的差距,战略收缩并不容易

如果说欧洲和日本在外交上都尝试更加激进,这个硬币的另一面自然是美国在很多地区开始收缩自己的战略。但这个收缩目前并不容易,因为扩张和收缩都有极强的惯性。当我们说欧洲和日本并不适应从安全战略的收缩走向扩张的时候,美国同样不适应战略从扩张转为收缩。

这点和我们在美国内政上看到的是类似的,Trump政府毫无疑问希望缩减赤字,但这个缩减的效果和进度远远慢于预期。没有疑问Trump希望复制的是1980年或者1920年代美国通过涓滴效益刺激经济的道路。但实现的路径却不容易。

我们要看到,美国和欧洲/日本在面对产业挑战时候的思路不同,是有自己的逻辑的。美国在过去40年里面,拥有发达国家中较高的实际增速和实际利率,同时孕育了最多的产业革命和科技进步。在发达国家里面美国的确是一个巨大的例外。

所以简而言之,2025年的美国内政外交,最大的观察点在于,在内政上Trump呼吁降低赤字但增加支出,在外交上尝试战略收缩却不可得的矛盾局面。到底是因为极化的政治环境而不得已为之的既要又要,还是主动为止却遇到了阻碍。如果更类似前者,那么2025年Q4甚至2026年,美国在内政和外交上依然会保持均势,财政赤字不增不减,地缘竞争不进不退。如果是后者,那么随着时间推移,美国降低赤字和收缩战线到美洲优先的概率更大。

如果经济增速不提高,利率不降低,美国的赤字率要降低的概率并不大,简而言之,短期美国在内政和外交上,不再继续扩张的态势很明显,但能否收缩依然不好说。

而在美国的政治极化问题上,如前所述,在Charlie Kirk遇刺之后,没有看到极化好转的迹象,顶多只能说是极化可能暂停,而从目前的情况来看,把它叫做暂停都够呛,这里面是有一些原因和逻辑的。

- 从选区开始的极化,在美国,如果说全国层面的选举,存在很多争论的话题,在一些摇摆州的选举,存在同样的争论,在很多蓝州和红州,其实反而没有争论。意思是在红州里面,不排除有竞选的压力,但大部分时候都是保守派获胜。所以在初选层面,大家是保守派和保守派的竞争。而不是保守派和激进派的竞争。这种竞争有两种获胜的方法,一种是开头说的高市早苗的方法,右派就应该是往右的右派,一种是小泉进次郎的方法,右派是更多人的右派。结果是不言而喻的。

- 社交媒体和身份政治的固化,从2012或者2008年开始的身份政治和社交媒体的兴起,很大程度上加深了这一过程。更激进的话题和更激进的观点容易吸引最多的关注,我相信这一点全球各地的朋友都会有同感。

- 之前的中间派依然没有一个成熟的思路,写到这里是我最感慨的地方,很多之前充当政策缓冲器的中间派人士,已经很难在当下这种环境中发挥作用。实话说我觉得他们确实很难,他们面对的是选民的极化和自己支持者群体的流失,同时因为四平八稳的想法很难获得关注,坦率说事情到了这个时候,再去做什么就很难了,事情还是要做在前面。

在开头的分析框架里面,没有太多关于政治极化的部分,这里我正好补上,政治的极化意味着往左或者往右的概率都存在,它并不是一个方向问题,它带来的是不确定性。或者这么说,政治不极化的国家,方向确定了之后执行的概率更大,政治极化的国家,即便你知道他要往某个方向前进,它不被执行或者过度执行的概率都更大。

今年一个很经典的,对美国政策的评论是,Total transparency, no certainty。所有人都知道保守派和激进派想要前进的方向,所以透明度可以说拉满,但因为双方的极化,所以不确定性同样拉满。

所以综合来看,所有人都知道Trump政府尝试一个小政府,相信市场环境里的涓滴效应,我们也知道他尝试结束美国在海外太深的地缘投入,回到美国优先的环境。这是Total Transparency的部分,但我们不知道他的进程会如何展开,以及过程中有什么波折,这是No Certainty的部分。

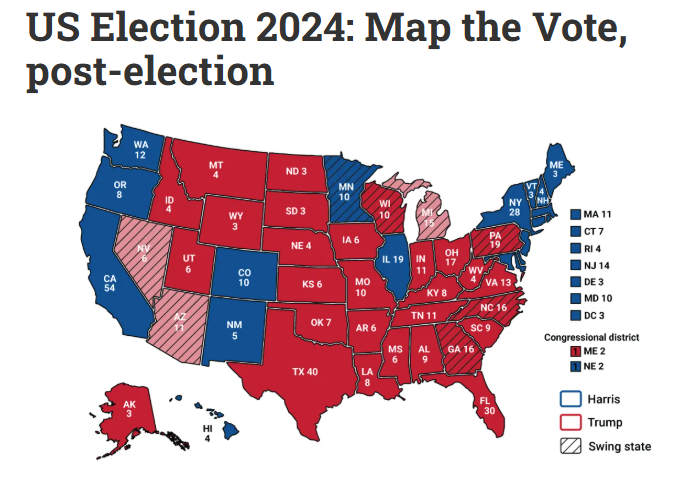

所以如果我们把中美放在一起,2024年之前美国是民主党主导的全球影响力扩张+国内激进财政政策,面对中国的外部扩张无力和内需扩张缺乏抓手存在掣肘,这是去年的主要逻辑。而2025年是美国共和党主导的全球战略收缩(当然收缩速度比之前想象中慢,面对很多掣肘)+国内财政赤字扩张速度放缓(本想收缩但难以做到),面对中国的开始注重内需+外部扩张无力(虽然无力但和美国的收缩意愿有对比),所以我们看到了东升西落。

总结

在最后我们总结一下,全球主要四个地区的主要态势是

在外交领域:

-

美国的战略收缩意愿和中国欧洲日本的扩张,这是今年诸多宏观叙事的基本逻辑,包括但不限于美国例外论的退潮,美元的下行

-

欧洲和日本的财政扩张意愿以及国防扩张意愿,是各自地区债券收益率上行的部分原因

-

中国和欧盟,中国和日本的关系处于紧张,三方都有巨大的安全诉求和填补美国战略退却后缺口的意愿。因此双方在地缘和产业上的合作空间有限而分歧巨大

-

简而言之,美国在过去几年外交扩张之后,新政府调转了思路。日本和欧洲必须根据美国的变化,重新调整自己对美关系和外交策略。目前来看,即便存在关税,对于欧洲和日本来说,美国的重要性依然非常高。并且日本和欧洲都在努力填补美国战略退却可能性带来的潜在缺口,这可能是今年日本欧洲在外交领域交流颇多的另一个原因。

在内政领域:

-

美国从扩张到扩张速度放缓,但依然保持了财政+货币宽松的态势

-

欧洲在降息的背景下意在继续财政扩张

-

日本保守派也没有否认军费开支的增加诉求,其对于财政紧缩的看法也建立在GDP稳定上

-

中国对于物价稳定和经济扩张的诉求一以贯之

全球主要经济体没有人愿意在这个时候承受经济萧条的风险,内部的分歧和外部的压力并不允许。而在外交领域,2024年的美国和2025年的美国截然不同,2025年是美国从影响力扩张到停止影响力扩张的一年,2026年的全球局势很大程度上取决于美国到底是重回扩张,还是从扩张到停止扩张到收缩。欧洲,日本会因此存在巨大的不同。这也是本文中提到,日本和欧洲的战略,在2025年Q4并不明确,因为他们除了自身内部的原因之外,美国2026年的思路和战略,同样存在不确定性。

(我重新删节和修改了一些内容,但相信并不会影响阅读,阅读原文的链接可以导向一个稍有不同的版本,但大部分该说的也都已经说完)

免责声明:上述内容仅代表发帖人个人观点,不构成本平台的任何投资建议。