拒绝用AI,一周被开!美国硅谷程序员掀起“反AI运动”!

Ian Carter,33 岁,微软技术项目经理,今年 5 月被裁。

至今,仍未找到下一份工作。

听起来像新闻,其实是我们每个人的预告片。

这几年,你有没有发现:

会议纪要 AI 写了,报告 AI 做了,连代码都 AI 敲了。

那些靠“通用技能”吃饭的人——写文案的、做表格的、拉项目表的——统统在被一点点替代。

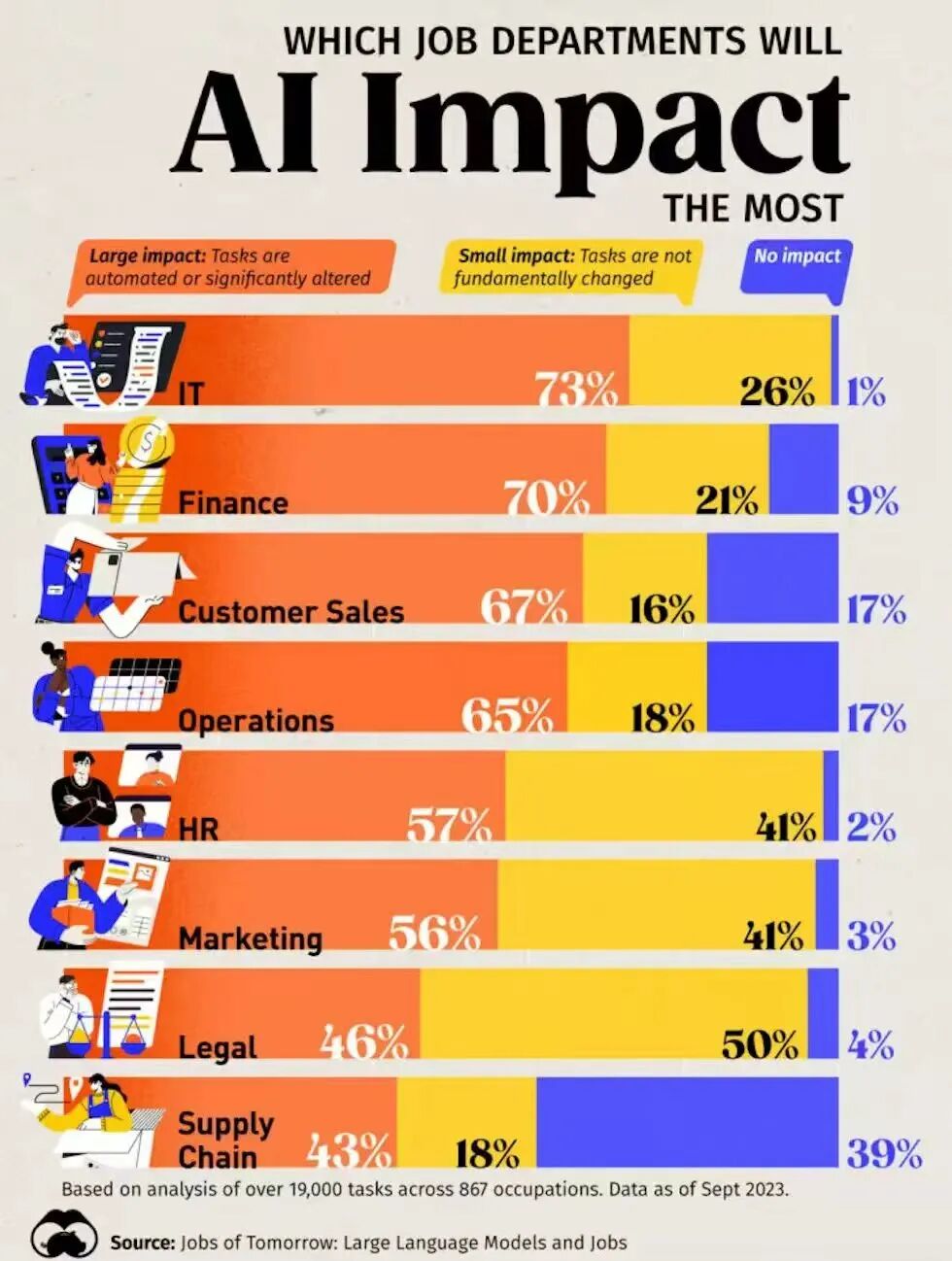

我们看这张图:

橙色 = 工作被 AI 自动化或彻底改变。

IT 行业: 73% 的任务正在被 AI 重写;

金融: 70% 岗位面临重构;

销售 / 运营: 67%、 65%, AI 客服、流程系统全面上位;

HR / 市场: 一半以上工作已由 AI 辅助;

法律 / 供应链: 暂时安全,但 AI 已在蚕食。

微软、谷歌、亚马逊疯狂投资 AI,越投人越少。

表面是“效率革命”,其实是“价值重构”:

能被 AI 替代的,通通不是“真工作”。

💬 奥特曼的狠话

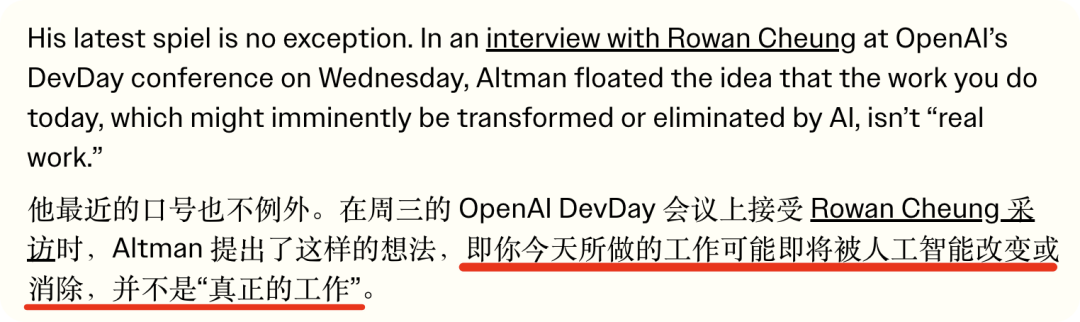

OpenAI CEO Sam Altman 在 DevDay 上接受 Rowan Cheung 采访时,说了句让全世界打工人都心碎的话:

“你今天所做的工作——那些可能马上就要被 AI 变革或淘汰的工作——并非 ‘真正的工作’。”

他还真的说了三遍,语气像在提前给我们发“离职通知”。

当然,这话是接着 Rowan Cheung 提到他最爱的一个思想实验说的。

想象一下:如果你穿越回 50 年前,跑去找个农民聊天,告诉他——“未来有个叫 互联网 的玩意儿,会创造出 10 亿个新岗位!”你猜他会咋反应?

大概率是放下锄头、抹一把汗,抬头看着你说:“你小子怕是中暑了吧?”

现在我们再换个角度:假设时间来到 2080 年,

那时的人告诉我们——“AI 将创造出数十亿个新工作!”

我们是不是也会一脸懵,心想:“你怕不是 ChatGPT 训练出来的吧?”

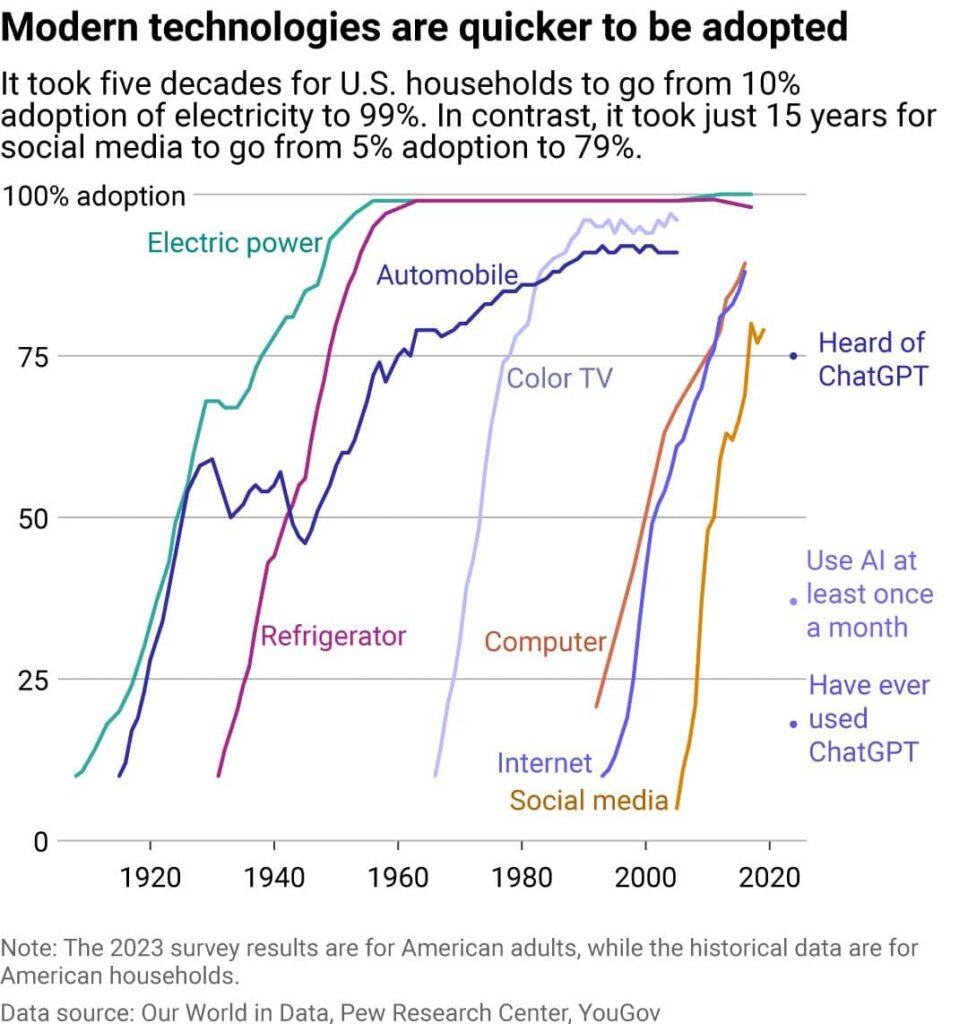

更扎心的是—— AI 的发展速度,比互联网当年快得多得多。

电力、汽车、压缩机、电脑、社交媒体——这些技术革命在它面前都得靠边站。

AI 是人类历史上“被采纳得最快”的技术革命,而且,很可能是最后一场。

换句话说,人类的“下岗速度”正在创历史新高。

上亿知识工作者的饭碗,还没等新岗位冒出来,就已经被技术碾碎。

我们现在根本不知道几十年后 AI 会造出什么样的新工作,

就像过去的农民,根本想不到“互联网”能养活一整个经济体。

Altman 举的这个“农民比喻”,听起来像笑话,其实挺哲学的:

“关于那个农民,” 他说,“他不光不会相信互联网能创造数十亿个岗位,还可能看着我们现在的工作摇摇头,说——你们这不叫工作,你们这叫玩游戏。”

他说完自己也笑了:

这让他“稍微不那么担心了”,

但同时“也更担心了”。

为什么?

因为在那个农民眼里,

你在种地、在养活人,那才叫“真工作”。

那是真刀真枪地生产粮食,维持人类生存。

而我们呢?

坐在电脑前,敲几行代码、写几页 PPT、改几张图,

在农民眼里,这可能就是“打发时间的小游戏”。

——所以,没错,按照 Altman 的逻辑:

我们现在干的,确实不是“真工作”。

而未来的人,也许会像我们看农民一样困惑:

“他们忙成那样,到底在忙什么?”

🧩 拒用 Cursor 一周被解雇

关于“AI 如何重塑工作、过去的农民、今天的码农、未来的人”的讨论,

并不只存在于访谈或哲学层面。

在现实世界,它已经开始“长牙齿”。

在硅谷,金融科技独角兽 Ramp 的办公室里,

正上演一场“职场版《终结者》”:

实习生们用 AI 写代码,

经理们则在追查那些“能跑,却没人懂”的代码。

公司高层兴奋得像发现了新大陆——

内部挂出了 Claude Code 重度用户排行榜,

像打游戏一样鼓励员工“多用 AI”。

然而没多久,灾难降临。

新代码看起来干净漂亮,

运行也没报错,

可深入阅读后发现结构混乱、逻辑陷阱、潜在漏洞层出不穷。

经理们白天开会、晚上救火,

修着 AI 的 bug,顺便修自己的精神状态。

🪫 更惨的教训

另一家机器人初创公司雇了一名大学生写软件,

这位年轻人是 Cursor 的铁杆信徒,几乎所有代码都靠它生成。

一开始看似高效,直到他离职。

新接手的工程师打开代码库的那一刻,全员沉默——

完全看不懂。

没有逻辑注释、没有结构,

像 AI 的意识流创作。

他们花了整整两个月,

才一点点理清脉络,

像做“数字考古”一样复原项目。

最终,一位机器人专家无奈总结:

“我们当初还不如直接多花钱,招个真正懂代码的人。”

⚔️ 代码战争:反抗 AI 的最后倔强

旧金山初创公司 Mixus 的创始人 Shai Magzimof 亲眼经历了最激烈的对抗。

公司才五个员工,个个是核心战力。

结果两位软件工程师集体“造反”:拒绝使用 Cursor 或任何 AI 编码助手。

“他们居然觉得自己能写得比 Cursor 好。” Magzimof 至今哭笑不得。

一位工程师坚称,只用 AI 做自动补全,不让它接管流程。

Magzimof 当场怒了:“你在开玩笑吗?!”

他把这种抗拒归因于“工程师的自负”——

那些花了数年学费、打磨技艺的高手,

突然被 AI 告知:“你那套,我两秒就能做完。”

最终,两人都被解雇,其中一人入职还不到一周。

📈 从个案到行业浪潮

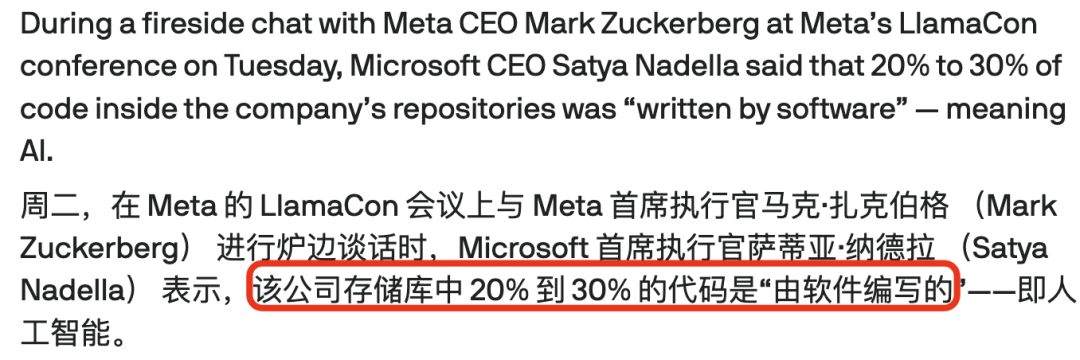

过去九个月,整个科技行业被 AI 编码狂潮席卷。

OpenAI、Anthropic 竞相推出新模型,

微软、谷歌、Salesforce 纷纷下场,

宣称 AI 已承担 20% 到 50% 的代码编写。

Anthropic CEO Dario Amodei 甚至预测,

到 9 月 AI 将编写 90% 的新代码。

虽略夸张,但信号很清晰:

拥抱 AI ,不是选择题,是必答题。

🤯 真正的战争,不在代码,而在人心

技术的争论终会过去,

但更深的问题却无人能答:

“如果 AI 能写出比我更好的代码,那我作为一个人,还值什么?”

这不是 bug,

而是身份的崩塌。

过去我们引以为傲的“技能”“经验”,

在 AI 面前被压缩成一行命令行指令。

真正让人焦虑的,不是失业,

而是——我努力十年的那部分‘人味’,还算数吗?

🪞 被 AI 取代的,其实是“身份焦虑”

被裁的 Ian Carter,最初几个月几乎崩溃。

不是没饭吃——是突然不知道“我是谁”了。

以前别人问他干嘛的,他说:微软技术项目经理。

现在呢?

没了名片、没了团队、没了标题,连他自己都觉得“失去了存在感”。

可问题是:

我们真的等于我们的职位吗?

其实被 AI 取代的,不是技能,而是“身份”。

你以为自己是程序员、产品经理、数据分析师,

但在 AI 眼里,你只是“能被算法描述的动作”。

所以 Altman 那句话,不是嘲讽,而是提醒——

真工作不是看“能不能被替代”,而是“有没有人性在里面”。

AI 可以比你更快地写报告,

但它不会理解报告背后的人、企业、情绪、矛盾。

它能造东西,却造不出意义。

🔧 当 AI 改变世界,我们该怎么重建自己?

① 先“拆身份”,再“建能力”。

你不是“被裁的项目经理”,你是“能协调、能判断、能看全局”的人。

AI 取代不了那种“把一团乱线理顺”的能力。

② 练 AI 用法,不做 AI 受害者。

未来的赢家,不是写代码的人,而是能让 AI 帮自己写的人。

你要做的是“ AI 指挥官”,不是“ AI 执行员”。

③ 培养“元能力”。

具体技能会变,思考方式不会变。

跨界、提问、判断、沟通——这些才是你真正的资产。

④ 接受不确定性。

每一次技术革命都像一场洗牌。

但洗牌不是末日,而是机会。

当农民不理解互联网时,有人造出了谷歌;

当我们不理解 AI 时,也许有人正在造下一个世界。

🌍 AI 替代不了“活着这件事”

未来,也许我们都成了“ AI 驯兽师”:

左手 ChatGPT,右手 DeepSeek,

左脚踩 Gemini,右脚踏 Grok。

动动嘴、动动脑、甚至一个念头, AI 就帮你把工作做完。

到那时候,什么是真工作?

也许是那些能让人心动的事——

能创造连接、能带来美、能治愈情绪、能让世界更有温度的事。

AI 改变工作的本质,但改变不了人想“有意义地活着”的冲动。

被取代不可怕,

可怕的是你被自己定义的“工作”绑死。

所以,下一次 AI 替代你——

请别慌,也许它只是帮你“升级”,

让你有机会重新定义自己。

📌 你觉得“AI永远取代不了的工作”是什么?

📌 或者,你现在最想做、但AI做不来的那件事是什么?

欢迎留言——也许,这就是你真正的“真工作”。

免责声明:上述内容仅代表发帖人个人观点,不构成本平台的任何投资建议。