「年糖大王」徐福记的“进化论”

作者 |晓样

发布 |消费纪

声明 |原创文章未经授权,严禁复制再发布

秋意渐浓时,农历新年便在不远处。

在中国人的春节记忆里,糖果与春晚、砂糖橘、灯笼等共同构成了春节的标志性元素。

在我的记忆里徐福记就是实体版的《恭喜发财》——每当超市货架上堆起各类糖果的时,便是新年了!

曾在八九十年代,徐福记精准找到了自己的价值锚点:春节。

那时倔起的糖果品牌中,徐福记不仅成为最受欢迎的品牌之一,也是存续时间最长的品牌之一,如今已演变成一个春节icon。

过去,在走亲访友时携带一盒从大型超市购买的徐福记糖果,是一种不同于普通商店购买的体面。

然而在保持经典形象的同时,徐福记也在面临品牌老化、难以吸引年轻消费者的挑战。

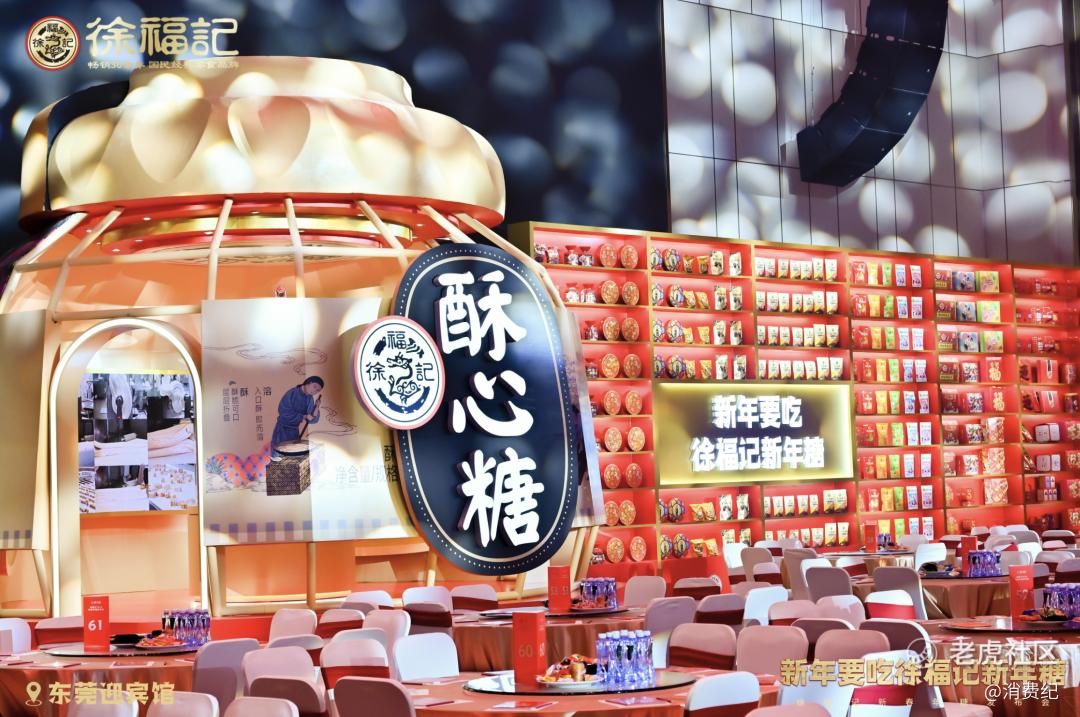

在近期于东莞举办的新春年糖发布会上,我发现徐福记一直在慢慢进化,不断创新,就像徐福记当年一点点成为千家万户的新年糖一样。

今天的徐福记不仅仅是“父母买的年糖”,也不只是一家休闲零食制造商,而是将自己塑造为更具符号意义的年节文化载体。

徐福记的产品策略围绕两个方向展开:通过礼盒产品寻找新的市场机会,同时借助经典产品巩固其品牌价值。

虽然我自己吃糖很少,但在家庭聚餐时,一定会有糖果的一席之地。

一是氛围,二是甜蜜,是装饰,是和家中小孩的社交货币。

对许多消费者而言,虽然过年买糖是必备项。但早已不是曾经量大有性价比的时代了,糖本身种类是否能满足不同年龄的需求,口味是否新颖,包装本身是否好看有特色,甚至是否可以成为春节期间一件居家装饰物。

2026年春节徐福记主推的“全家福”与“龙马送福”两款礼箱,正是其尝试跳出单纯价格竞争、构建场景化优势的代表产品。

其中,“全家福”系列将“家庭”这一情感概念转化为具体的产品组合。

该系列通过酥心糖吸引老一辈消费者,用果汁软糖迎合儿童喜好,并以沙琪玛等糕点满足全家共享的场景,最终形成一套覆盖不同年龄段需求的“全家味觉方案”。

“龙马送福”系列则瞄准年轻消费者对“国潮”商品的偏好,将“龙马精神”这一文化概念转化为新中式美学设计,礼盒中搭配非油炸米果、注心朱古卷等更受年轻人欢迎的零食。

其目的在于将一次性消费的礼盒,升级为具有文化意义、可供收藏的“当代祥瑞符号”。

整体来看,徐福记已早早从单纯的“糖果礼盒”向融合多品类零食的“复合型糖点礼箱”转变。

这一策略的核心不在于提高单次销售的金额,而在于让徐福记掌握对“团圆”这一节日场景的定义权与定价权。

徐福记的“中国糖点礼箱”凭借其从传统糖果到多品类糖点体验的升级,实现了全国销量第一,其核心突破在于以复合产品结构满足全家需求,将礼箱从功能产品转变为情感与文化载体。

在经典产品的焕新上,徐福记对酥心糖的策略并非颠覆,而是在传统框架内进行“极限微创新”,这体现了其“尊重传统,但不拘泥于传统”的产品哲学。

在工艺层面,徐福记将酥心糖的糖皮从传统的64层提升至128层,通过这种近乎偏执的工艺追求,目标是实现“入口易溶”的酥脆口感,这在物理层面为其构建了竞争壁垒。

在设计层面,徐福记与设计师潘虎合作,以唐代聚宝盆为文化灵感,将包装旋盖设计成十六片花瓣,寓意“一六(路)顺”,糖桶腰身则描绘了传统制糖工艺的场景。

这使得包装不再仅仅是容器,更成为一个可以流通和解读的文化叙事载体,从而显著提升了产品的审美附加值和作为社交货币的属性。

如今的零食行业同质化竞争愈演愈烈,而且似乎是我们的春节越来越少买糖,这时品牌力的竞争,已从简单产品和渠道的争夺,上升至文化叙事的较量。

徐福记的独特之处在于其品牌基因中自带两大稀缺资产—— “新年”糖文化和“福”文化。

徐福记的品牌名称自带“福” 字,这为其承载与传递中国传统福文化提供了天然且核心的纽带,也与新年糖承载的节庆祝福需求完美契合。

其品牌智慧在于将刻入中国人集体记忆的“福”文化具象为具体产品,渗透进消费者日常生活。

也正因如此,徐福记不再只是售卖糖果,更成为“福”文化与“新年”糖文化的具象载体;

1、新年糖的“符号战争”:从零食到中式美学社交货币

徐福记与设计师潘虎的合作,远不止一次包装升级,而是一场精心策划的 “符号转型” 。其以唐朝服饰与《捣练图》纹样为蓝本,打造的“霓裳糖衣”,本质上是将糖果从一种即时性消费品,重塑为承载盛唐美学的 “微型文化装置” 。

这一动作精准切中了两个行业趋势:其一,在零食赛道,产品的价值正从“功能食用”向“情感共鸣”与“社交分享”迁移,颜值本身就是流量。

其二,在国潮步入3.0时代的当下,浅层的龙凤图案已产生审美疲劳,市场呼唤的是更具考究深度与审美价值的“考据型国潮” 。

徐福记将一颗糖做成“流动的博物馆”,可以在年轻群体中建立起 “高端新年糖=徐福记” 的认知闭环,让产品在送礼与分享场景中,自带文化溢价与话题属性。

2、“新年糖”的IP化运营:线下造节与线上流量闭环

过年最大的意义在于其不可代替的仪式感。

徐福记则试图让自己成为这种仪式的“发起者”与“承办方”。它将抽象的“新年糖”文化,通过可体验的IP事件进行落地,核心打法在于 “线下制造记忆,线上放大声量”。

其“发亿颗糖送福”花车巡游,已从不定期活动进化为一个可预期的新年线下IP。

2025年覆盖六城的实践,本质上是在复制“迪士尼巡游”或“圣诞集市”的逻辑——在城市公共空间中,打造一个强互动、高沉浸的“品牌快闪乐园”,直接抢夺春节期间的线下注意力。

此举在体验经济勃兴的当下,极具战略价值。徐福记让品牌形象从货架跃入生活场景,转化为一代人的“年味记忆”,这是一种更为深远的品牌资产沉淀。

在渠道与营销端,徐福记的策略呈现出清晰的“双轨制”特征。

线下,它将“花车巡游”等短期活动IP化、资产化,目标并非追求单次活动的爆发声量,而是旨在将其固化为一代人的集体年味记忆,这是一种对品牌心智的长期投资。

线上,徐福记则展现出清晰的“品销合一” 诉求。与美团、抖音等平台的合作,绝非简单的渠道扩张,也不做漫灌式投放,而是进行精准的“饱和攻击”,将“送福”这一行为,通过平台的即时零售与内容生态,转化为可数据追踪的流量与即时转化的销量。

例如,在抖音通过话题挑战赛将“晒福气”内容与电商链接挂钩,在美团通过“年货节”将“送福到家”与送达服务绑定,形成了一套完整的商业闭环:线下事件为品牌蓄能,线上内容实现扩散与收割。

徐福记的文化赋能路径,为诸多面临品牌老化问题的传统国货提供了一个范本——文化的现代化转译,绝非简单的符号粘贴,而是一场涉及产品设计、体验打造与渠道融合的系统工程。

将“新年糖”文化到“福”文化场景的跃迁。 徐福记将自身从“年节品牌”的定位中解放出来,系统性切入婚庆、乔迁等更多元的日常喜庆场景。

这一举措的深层逻辑,是解构“新年糖”文化单一的春节属性,将其重塑为一种日常生活中的高频情感触点,从而打破品牌增长的季节性天花板,开辟第二条增长曲线。

徐福记的实践证明了,真正的品牌护城河,不在于某一款爆品或一次出圈的营销,而在于能否构建一个能够持续将文化资产转化为商业价值,并与主流消费人群保持同步进化的内在系统。

徐福记为“品牌年轻化”这一被过度谈论的命题,提供了一种更坚韧、也更真实的注解。

它验证了真正的年轻化,从来不是一场对潮流的盲目跟随,而是构建一套能够持续完成“创造性转译”的内在系统——将文化转为产品语言,将传统转为当代体验,将品牌资产转为可感知的价值。

长寿品牌的活力,并非源于对过去的抛弃,而是源于能否以现代性的商业语言,重新讲述自身的文化故事。

免责声明:上述内容仅代表发帖人个人观点,不构成本平台的任何投资建议。