成人广告擦边,宝宝巴士被骂上热搜

尼尔・波兹曼在《童年的消逝》中曾预言,视像时代的到来会让童真世界逐渐瓦解。

如今,这一预言正以更尖锐的方式在数字空间上演——童年本应是被彩虹、歌谣与童话包裹的净土,可流量驱动的算法洪流,却将成人世界的暧昧与低俗,悄悄塞进了孩子指尖的启蒙APP。

宝宝巴士为色情广告发文致歉

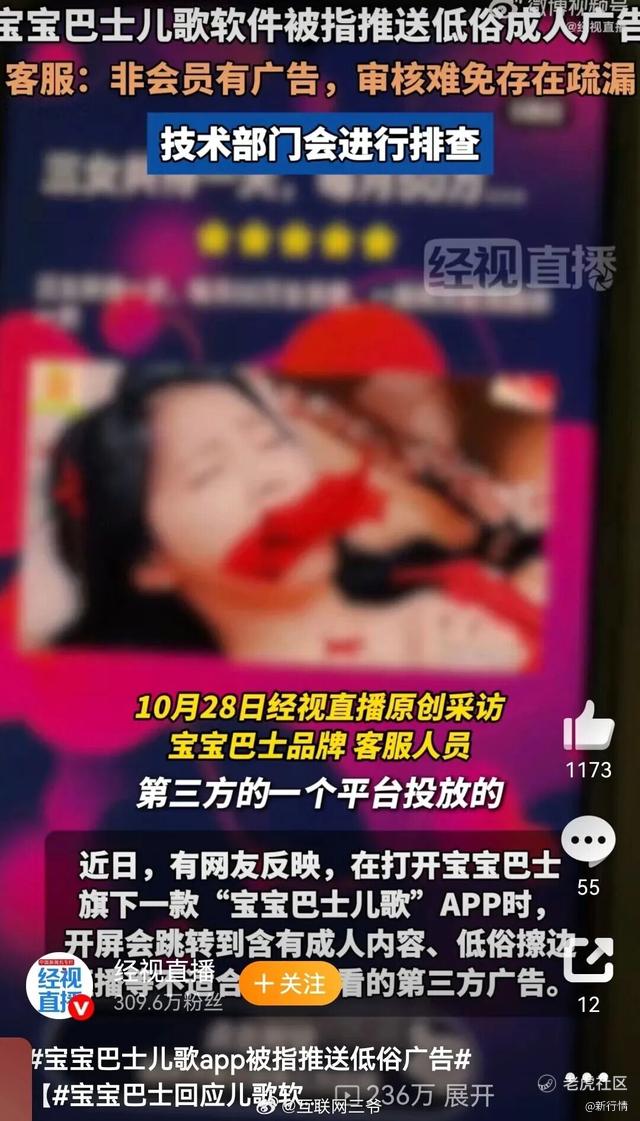

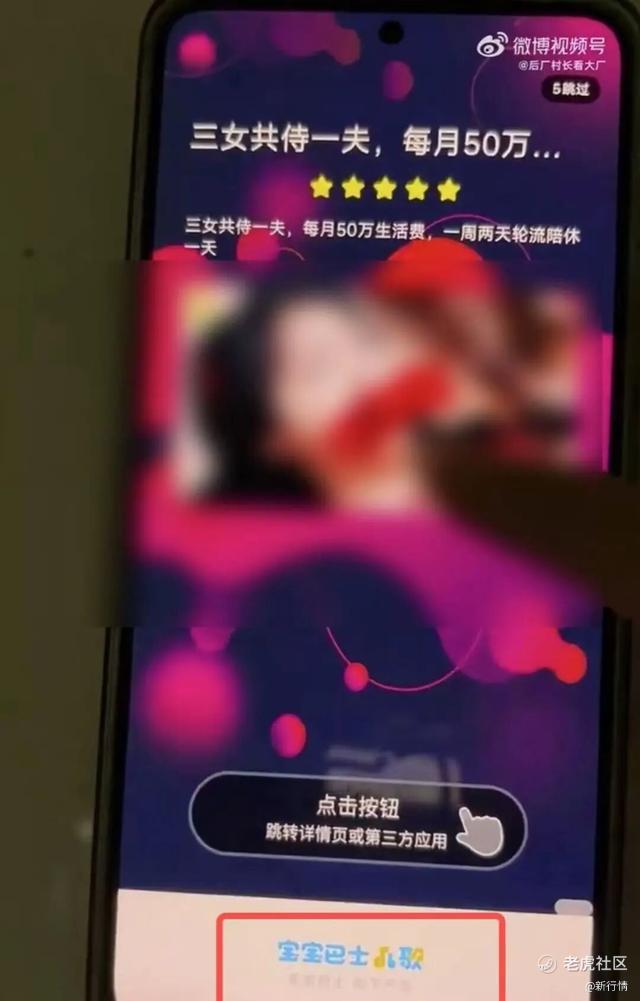

“我刚点开‘宝宝巴士儿歌’,想让3岁女儿听首《小星星》,屏幕突然弹出一个穿着暴露的女人,标题写着‘三女共侍一夫’,孩子指着屏幕问‘妈妈,她为什么那样穿’,我浑身都僵住了。”一位家长在社交平台的吐槽,道出了无数父母的尴尬与愤怒。

图源:经视直播

这场风波愈演愈烈,直接冲上了热搜。

多位家长陆续反馈,在宝宝巴士旗下多款APP中,不仅有露骨直播弹窗,还有诱导性极强的广告链接——孩子误触后,手机后台会自动下载含低俗内容的软件,甚至有游戏弹窗伪装成“学习奖励”,让低龄儿童在不知情中陷入消费陷阱。

图源:微博

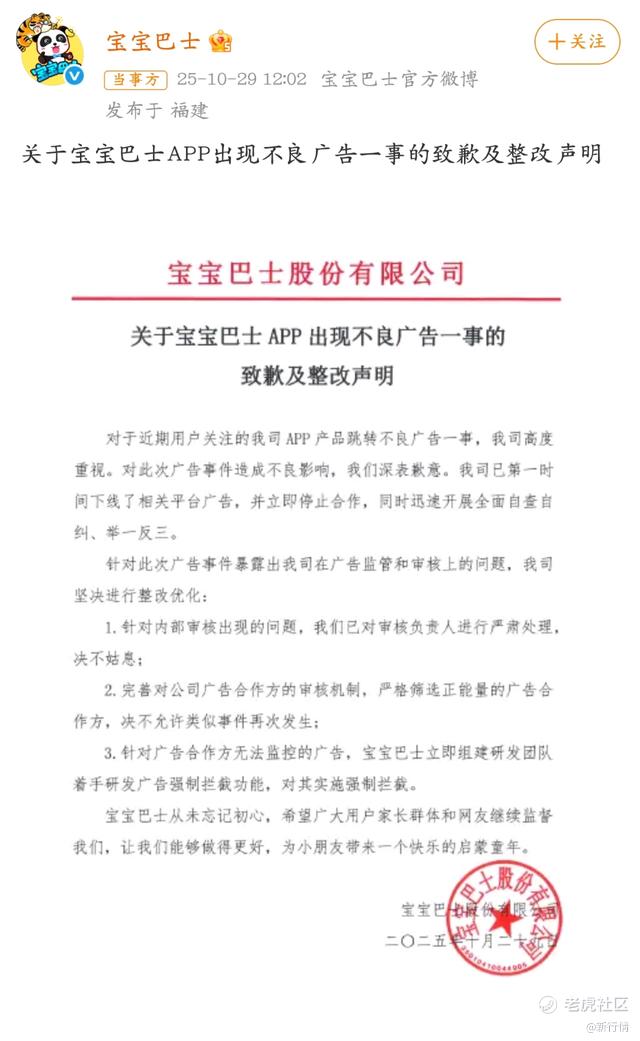

对此,10月29日,宝宝巴士在微博上发布致歉声明,称已严肃处理审核负责人,并承诺全面整改。

图源:微博

而公司负责人在表示,“儿童类APP接入第三方移动平台后确实存在共性问题。我们希望以此为契机,在全面自查自纠的同时,助力推动全行业规范发展。”

对此,网友们纷纷表示,“要不忘初心,你们是儿童产品,不是成人产品家长保护小朋友的决心不是你们试探的底线,别自己把自己的基本盘毁了。”“你们做的是儿童教育,监管上还是提高提高吧。”“宝宝巴士在每个儿童和每个家庭的知名度普及度,你们自己心里清楚。请守护好孩子们的成长!”

图源:微博

可见,家长们并非不理解企业的生存压力,也不是拒绝数字产品进入孩子的生活,他们反对的是“以儿童之名,行逐利之实”——当启蒙APP的首页不再是儿歌与绘本,而是露骨的直播封面;当教育的外衣下藏着诱导点击的陷阱,家长们自然会用“差评”“抵制”表达愤怒。

毕竟,没有哪个家长愿意看到,自己精心为孩子挑选的成长伙伴,变成侵蚀童真的隐形杀手。

宝宝巴士何以至此

值得一提的是,如今陷入信任危机的宝宝巴士,曾是无数家长心中的“救星”。

2010年,程序员唐光宇因教2岁儿子分辨颜色屡屡失败,干脆自己编写了一款简易APP《宝宝学颜色》。

这款没有华丽界面、却满是父爱的应用,上线后意外引爆市场,下载量节节攀升。

图源:应用商店

此后十年,宝宝巴士一路扩张,从儿歌、拼音教学,到安全教育、生活习惯培养,推出数百款APP与动画,成了覆盖全球的早教巨头——2021年,其儿歌类内容在腾讯视频、爱奇艺等平台的月播放量稳居第一;2020 年,更是从游戏、短视频垄断的全球APP下载榜中突围,成为唯一跻身前十的儿童内容提供商,被家长们称为“数字时代的育儿保姆”。

可这份“温情滤镜”,早已在广告变现的欲望中破碎。

早在2018年,就有家长抱怨“孩子看5分钟动画,弹出8个广告”,那时的问题还只是影响体验;如今,广告内容从玩具推荐滑向擦边直播,从轻度干扰变成价值观侵蚀,这场失控的背后,是企业对流量至上的盲目追逐,更是对儿童权益的漠视。

不过,宝宝巴士的翻车,从来不是单一环节的失误,而是多重压力下的必然结果。

首先,是盈利模式的致命依赖。

唐光宇曾对外宣称,“别人做免费是为了收费,我们收费是为了让更多人免费”,可现实是,宝宝巴士始终未走上知识付费的道路——启蒙内容全免费,意味着它必须靠广告与授权活下去。

2020年数据显示,宝宝巴士APP合作推广收入高达 4.98亿元,占总营收的76.76%;而真正与“早教”相关的音视频授权分成,仅1.3亿元,占比不足21%。

当广告收入成为命脉,平台自然难以拒绝高流量的广告合作——哪怕这些广告游走在合规边缘。就像一位业内人士透露:“第三方广告商给出的报价,会根据点击量浮动,擦边内容的点击率往往是普通广告的3倍以上,对靠广告为生的平台来说,这诱惑太难抵挡。”

其次是运营成本的高压挤压。

为了维持“全球早教巨头”的地位,宝宝巴士每年要投入近2亿元用于市场推广:在应用商店抢占“儿童教育”分类推荐位,需向平台支付高额服务费;在海外市场投放广告,仅YouTube的流量采购费用就占全年推广成本的40%。

这种“烧钱换流量”的模式,让平台陷入恶性循环——要赚更多钱,就得接更多广告;要接更多广告,就得扩大流量规模;要扩大流量规模,就得继续烧钱推广。

为了降低成本、提高效率,对第三方广告的审核标准逐渐放宽,最终让不良内容有机可乘。

行业乱象不断

宝宝巴士的风波,撕开了早教行业的遮羞布——在“为孩子好”的外衣下,藏着太多被忽视的乱象。

其一、隐私泄露成常态。

此前,多位孕妈反映,在宝宝树、美柚等APP注册后,不仅自己收到大量推销短信,丈夫还频繁接到涉黄短信,内容不堪入目。

其二、广告乱象成产业链。

有数据显示,单款儿童APP每日广告展示量可达8000万次,显然,儿童APP的广告问题,早已不是“偶尔弹窗”那么简单。

其三、网络文化侵蚀童真。

如今的小学生,张口就是“鸡你太美”“我emo了”“666”,网络热梗成了他们的社交密码,却也让语言表达变得贫乏。

这些乱象的本质,是成人世界将童年当成了盈利工具——算法精准捕捉孩子的注意力,广告商将低俗内容包装成趣味信息,平台为了流量睁一只眼闭一只眼,最终,孩子们的纯真被一点点吞噬,童年成了可被贩卖的商品。

可是,童年不是“待收割的流量”,也不是“可交易的商品”,它是一个人生命中最纯粹的阶段,是价值观形成的基础,是未来创造力的源泉。

宝宝巴士风波给我们敲响了警钟:当技术与商业的发展越过了“保护童真”的边界,再先进的算法、再高的营收,都失去了意义。

因此,拯救消逝的童年,需要企业、行业与家庭共同构建坚不可摧的防线——企业要守住童心底线,行业要筑牢监管防线,家庭要扛起陪伴责任。

我们守护童年,不是要让孩子与数字世界隔绝,而是要为他们打造一个安全、健康的数字环境;我们批判行业乱象,不是要否定技术的价值,而是要让技术向善,让商业有温度。

毕竟,今天我们如何对待孩子的童年,明天孩子就会如何对待这个世界——守护好每一个孩子的屏幕,就是守护好一个时代的未来。

作者 | 李新

免责声明:上述内容仅代表发帖人个人观点,不构成本平台的任何投资建议。