减仓之后,能干点啥?

(一)

我从川老爷子第二次关于关税的Taco之后,就大幅减仓了。减仓之后很迷茫,不知道能买什么,也不习惯这种“世界与我无关”的感觉。

所以瞎捣鼓,上周“任督二脉”通了三次之后,这周已经暂停尝试了,因为觉得不对。

首先,我不敢用这套打法,上50%仓位集中火力,去猛攻几个标的;但是把这50%仓位分散到10几个股票上,来通过概率游戏去增加盈利,又会出现,每天的涨和跌,甚至暴涨和暴跌,我都不知道因为什么,进而纯粹根据“图形”来买入和卖出,很容易成为被量化割的韭菜。

所以,对于上次“任督二脉”通了三次的个股,我已经全部卖了。卖掉的时候,甚至连赚了,亏了,都不想看一眼。因为觉得这对我来说,是个错误,如果是个错误,那任何时候停止,都是代价最小的。

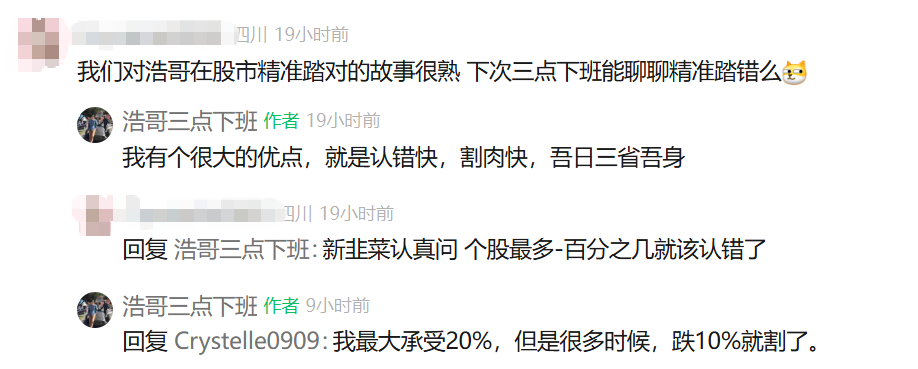

前一篇文章有评论说,想让我谈谈“精准踏错”的故事,实话说,太多了。这么多年,大赚的案例,不超过10个,但是亏钱的案例,少说得有100个,其中亏的很多都忘了,主要还是因为亏的次数多,但是亏的金额相对小。吾日三省吾身,打脸快,认错快。如果说股市生存心法的第一条,就是放下执念,缩小Ego,少去对抗市场,不要考验人性。

(二)

在现阶段低仓位运行的状态下,人容易变得很闲,心情不被市场波动扰乱,研究也变得没有严苛的Deadline. 这几天就去跟不同的朋友聊天,去碰撞一下各自的思路:

A是50岁左右的老大哥,自己管一个小型基金,帮几个朋友管钱。他一直以来都是选择低估,比如基建,偶尔做一些套利,总体来说稳健为主。实话说,他的一些标的,逻辑都是有的,但是都不够性感。如果再整体大环境不好的情况下,当防守标的是ok的,但我现在还不想防守。

B是同在成都的全职投资者,我们的共识是,现在操作难度大了很多,肉眼可见的便宜,很少见了。他现阶段的思路,一是去选择所谓的“老登股”,例如港股的某些保险公司,起码下限看起来很有限,二是去美股的汪洋大海,去淘一些“高质量落水狗”。虽然美股的指数持续走高,但很多都是因为被巨头顶上去的,总能找到一些被错杀的,因为一两次业绩不及预期,以及短期逻辑被证伪(实际上有错杀可能性)的机会。

C是我认识16年的老友,从科技到创业到金融,履历丰富,身段柔软,跨度极大。他的选择,就是恒生科技+纳指。纳指很好理解,关于恒生科技,他说:很简单,目前恒生科技就是对外“招商引资”的窗口,大A的一些相对优质的科技属性,都是港A双重上市,前有宁王,后有塞力斯、剑桥之类,恒生科技未来会成为一个我们科技含量最高的指数,对标纳指。

以上,以我的风格,最喜欢C的观点。我对低估的东西,没有追求和信仰,我喜欢改变世界的,喜欢有想象力的,喜欢跟时代β能够共振的。今年那几个涨幅巨大的板块,无论是光模块、算力、存储,虽然我都没抓住,但这几个板块的涨幅,都还是有逻辑的,符合当下的时代β。市场的资金,都不是傻子,有些板块看起来那么便宜了,为什么不去炒?

科技和创新,确实是最值得我关注的板块,但也是最让我头疼的板块。科技变化太快,我刚学习投资的时候,看的就是巴菲特的那套东西,巴菲特在科技领域没有什么代表作,唯一案例是买苹果,那也是因为苹果呈现越来越多的消费属性。科技,我确实也是看不懂,看不懂但是又看好板块的时候,最好的方式就是买个一篮子公司。

(三)

恒生科技指数是不错的,但目前他还有个问题,就是没包括其他在A上市的优质中国资产,比如今年火热的芯片、光模块。其实国内的某些科技产业已经足够跟全球头部“玩家”并行甚至实现了局部领先,有时候看到我们的科技涨起来,不必惊讶,更不必妄自菲薄。

最近在研究各类指数产品的时候,还真发现有个ETF,叫“CNQQ”,囊括了诸多优秀的国内科技公司,但却是在纳斯达克,可能是为了方便外资购买。

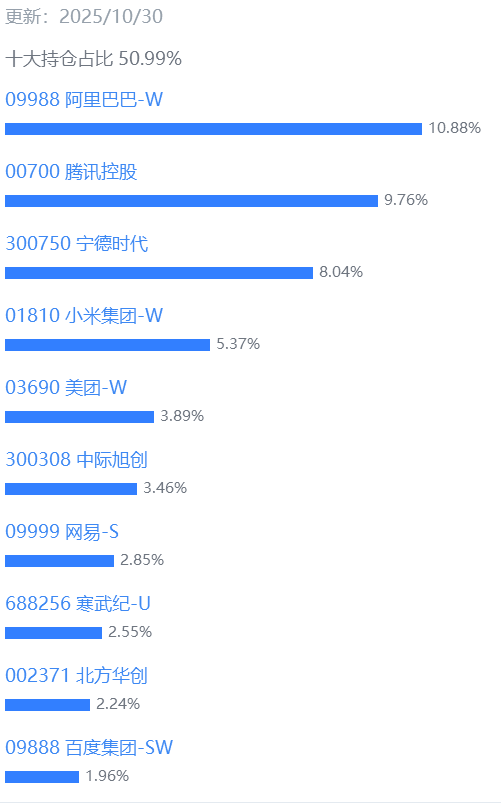

该指数采用非传统的市值加权法。成份股筛选方面,在公司总市值和流通市值的基础上,考虑企业3年研发支出占比,并根据调整后的总市值,选择排名前100位的股票,单只成份股权重以10%为上限。

Rayliant创始人兼首席投资官称CNQQ为中国版的纳指100ETF,通过CNQQ,投资者可触达中国香港和内地上市的中国优质科技企业。刚看了他的布局,前十大重仓股囊括了阿里巴巴、腾讯控股、小米集团、宁德时代、寒武纪等中国科技股巨头。

虽然这是个海外的投资指数,我们很多人不方便购买,但是他们持仓、标的选择,都有很大的参考意义,让我们普通人知道,在海外的正牌军眼中,哪些是值得跟踪的公司。

如果要在这段低仓位的“贤者时间”里修炼内功,那应该把他们持仓的清单,逐个梳理一遍,熟悉主营业务,分析商业模式,为下一轮科技行情的时候,做好准备。

免责声明:上述内容仅代表发帖人个人观点,不构成本平台的任何投资建议。