从哈雷到AI:当量化成为信仰,我们离真相更近了吗?

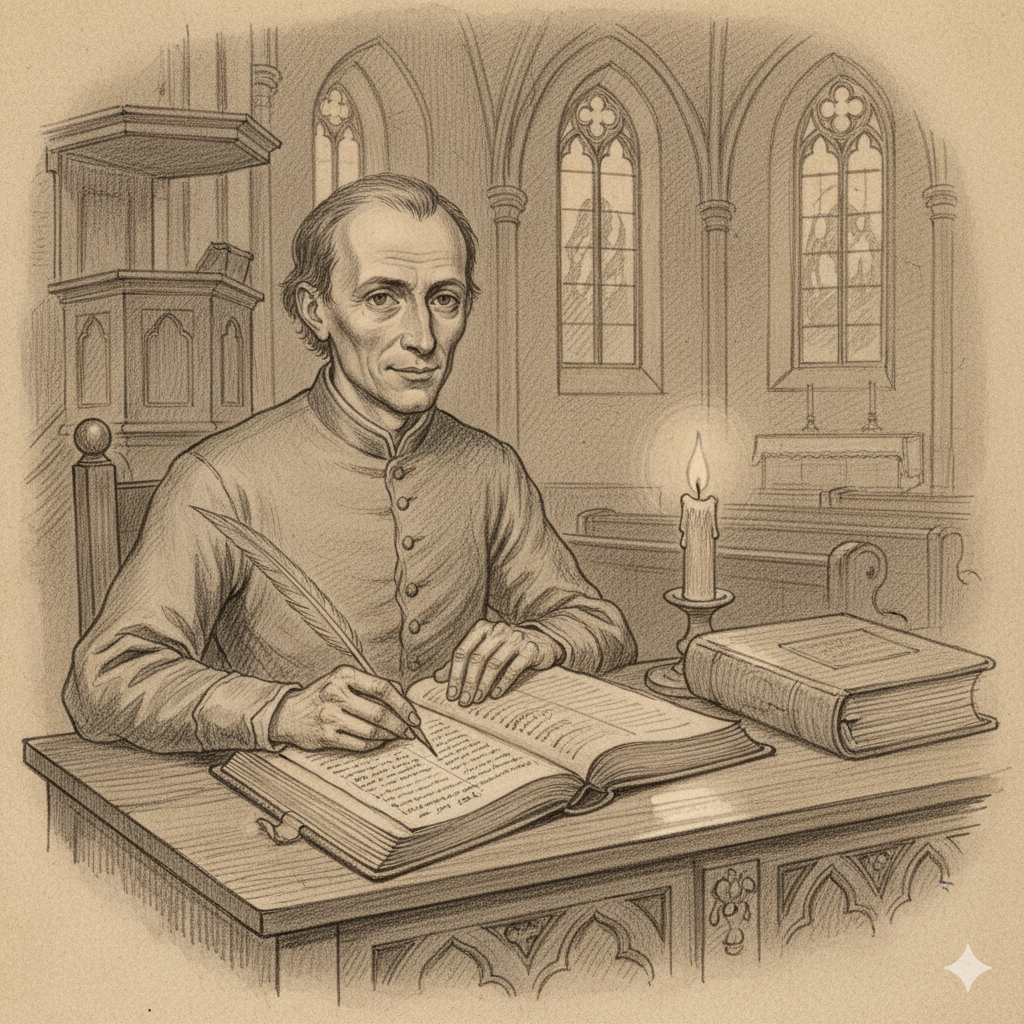

1687年,在德国西里西亚的布雷斯劳城(今天波兰境内的弗罗茨瓦夫),有一位叫卡斯帕·诺依曼的牧师。他身材瘦削,说话温和,是那种一辈子都不会被历史记住的人。他的日常工作很简单:主持洗礼、婚礼和葬礼,在教堂的账本上,一丝不苟地记录每一个新生命的诞生,也记录每一个灵魂的离开。

那时候的欧洲,还没有现代意义上的统计机构。政府不知道自己管辖的地区有多少人口,更不知道每个人平均能活多久。瘟疫、战争、饥荒,让生命变得脆弱又短暂。诺依曼并不是科学家,他只是出于一种牧师的本能,相信在上帝面前,每一个生命都值得被记录。于是,他把教区里每一次出生与死亡都写下来,精确到年龄、性别,甚至死因。在大雪纷飞的冬天,他照样披着斗篷,走到墓地确认死者信息;到了来年的春天,在每个婴儿接受洗礼的时候,他又会在圣水旁写下孩子的名字与出生日期。

从1687年到1691年,诺依曼坚持了整整五年没有间断。他的出生和死亡笔记已经累计成了几本厚厚的账簿。对他而言,那只是一种习惯,一种将生命的诞生和消亡记录在案的信仰实践。但无意之间,他创造了欧洲最早的连续人口数据库。

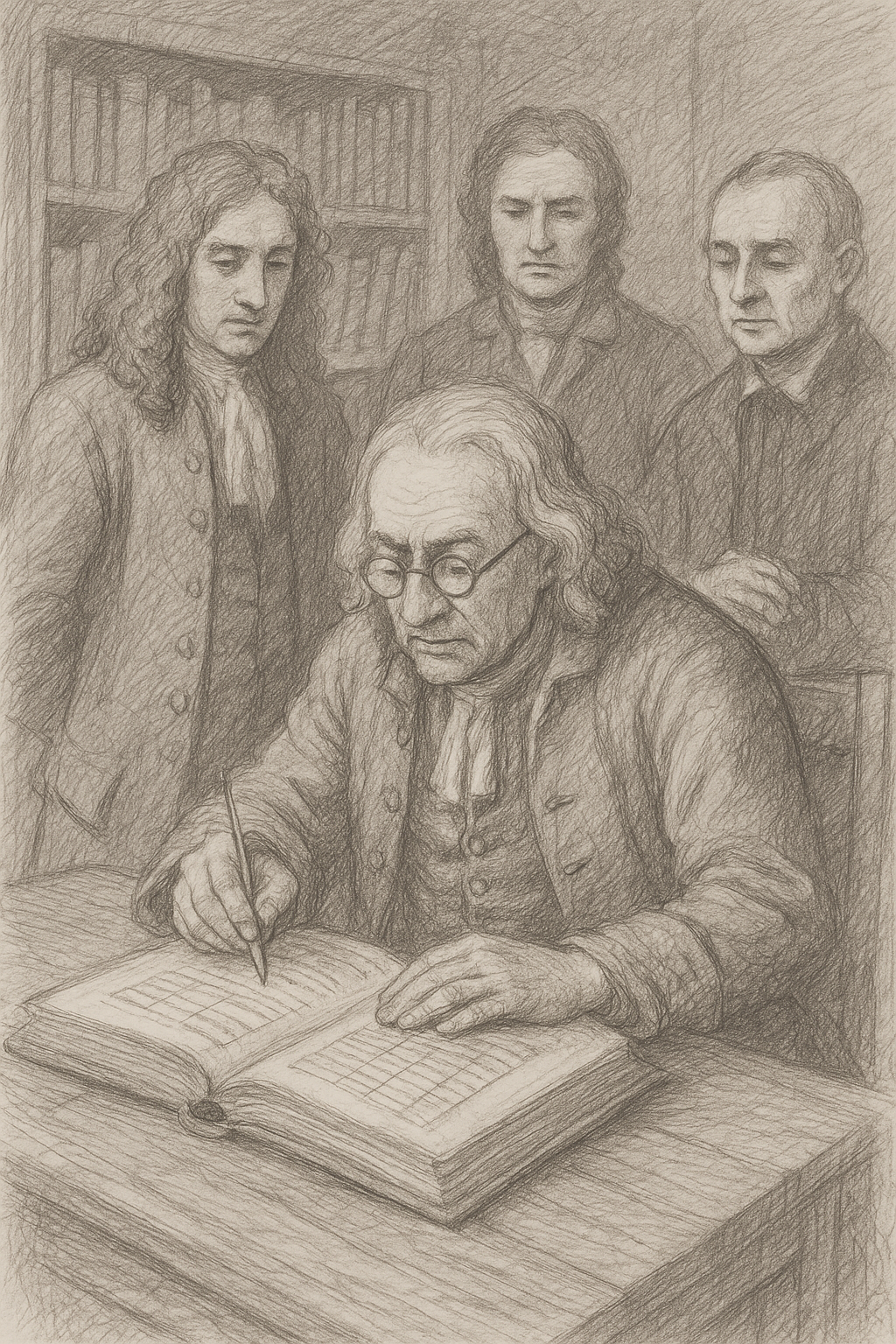

后来,诺依曼意识到,这些数据也许不该只躺在教区档案里。于是,他把整理好的《布雷斯劳死亡记录》寄给了德国数学家莱布尼茨,希望能找到一个懂得其价值的人并充分利用这些数据。莱布尼茨看完后十分惊讶,认为这份资料或许能帮助人类理解“上帝赋予生命的秩序”。他建议诺依曼把它送到当时欧洲最活跃的科学交流中心--伦敦皇家学会。

几经辗转,这批看似枯燥的“生死账本”被寄到伦敦,交到了一位法国学者亨利·朱斯特尔手中。那时候没人料到,这份来自边陲小镇的牧师笔记,有一天会成为金融学的起点。

1693年,朱斯特尔去世,他的遗物中留着那份来自布雷斯劳的账本。命运在这里转了一个弯:英国的天文学家埃德蒙·哈雷偶然翻到了它。

哈雷出身于伦敦一个富裕的肥皂商家庭,自小聪颖过人,二十岁出头就协助牛顿完成《自然哲学的数学原理》的出版,是牛顿真正的挚友与知音。哈雷一生的名声来自彗星:那颗以他名字命名的彗星,让他成为天文学史上不朽的人物。但哈雷并不满足于仰望星空,他对世界的兴趣几乎无所不包:地球磁场、气象、航海、保险、统计,他都要探个究竟。他相信,上帝创造世界时必然留下一套可以被计算的秩序。

当哈雷在伦敦皇家学会的档案中看到那份《布雷斯劳死亡记录》时,立刻被吸引住了。里面密密麻麻地记录着几千个名字、年龄和死亡年份,仿佛是一部城市的生命日历。哈雷用了几个月时间,把所有数据重新整理、分类,计算出每个年龄段活下去的概率。比如,一个五岁孩子活到十岁的概率是多少,一个四十岁的人再活二十年的机会有多大。

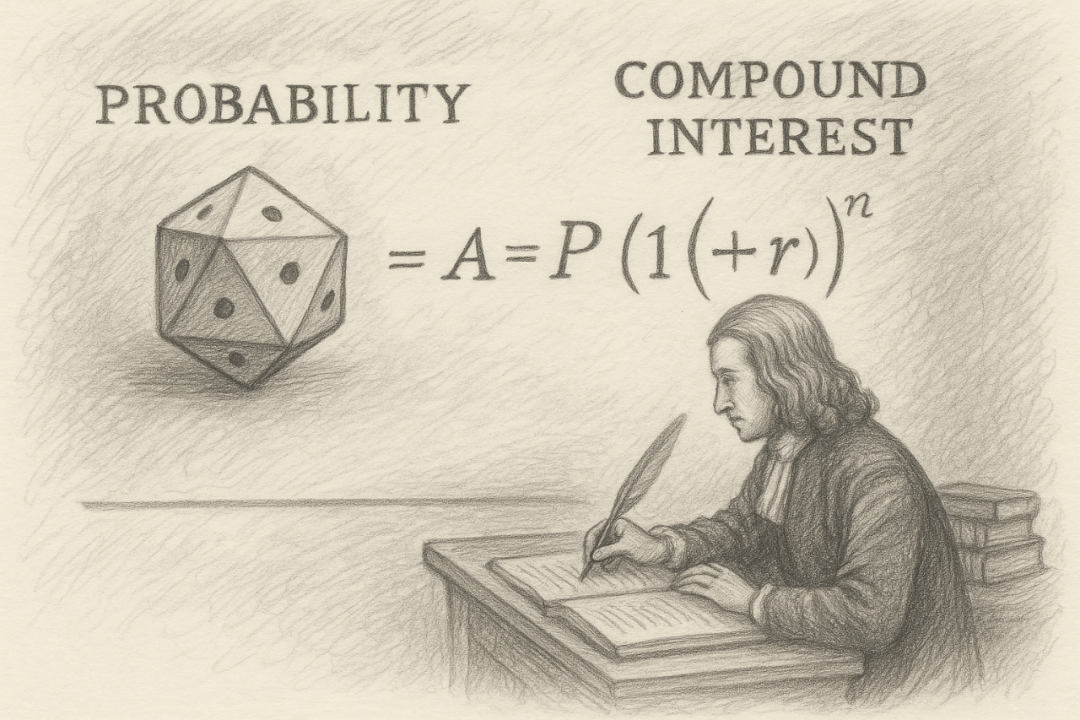

哈雷得出了一个有趣的发现,尽管个体命运难以预料,但当样本足够大时,死亡的分布竟然呈现出惊人的规律。人类第一次把“生死”变成了数字。更重要的是,哈雷进一步将这种概率与复利相结合,算出了在不同利率下,一份年金该值多少钱。一个六十岁老人购买终身年金,应该付多少才算公平?哈雷用数学给出了答案。

在此之前,年金的价格几乎都是凭经验拍脑袋决定的。当时的英国政府会向公众出售“终身年金”,也就是你今天交出一笔钱,然后政府承诺每年给你固定的收入,直到你去世为止。问题在于,没人知道一个人能活多久。如果每年给出的固定年金定得太高,或者购买者活得够长,那么政府就亏了。反过来,如果每年的年金定得太低,或者购买者发生意外年纪轻轻就去世,那么投资者就吃亏了。所有人都在赌命,却没人知道赔率。

哈雷读完诺依曼的死亡记录后,第一次意识到:只要知道不同年龄段的平均寿命,就可以用概率计算每年支付的预期次数,再折现成今天的价值。比如,一个六十岁的人平均还能活15年,每年有一定概率还活着、还能领到钱。那么年金的“合理价格”,就是未来每一年预期支付额的总和,再用当时的利率,比如6%,折现回来算出今天的现值。

在哈雷的寿命表中,每一千名新生儿中,有大约六百八十多人能活到三十岁,三百六十人能活到六十岁,到了八十岁,只剩不到三十人。换句话说,三十岁的人每年约有1%的死亡概率,而六十岁的人则接近3%。这些数字第一次把生死的规律化作了精确的曲线,也让“命运”第一次有了统计学的形状。

有了这张表,他就能计算出任何年龄购买年金的“公允价值(Fair Value)”。假如六十岁老人想要每年领取10英镑,而根据寿命表,他的平均寿命还有15年,那么预期总支付额约为150英镑。考虑到6%的折现率,那么现值就是105英镑。也就是说,这位老人如果支付105英镑购买一个年金,既公平又合理。出卖年金的政府,和购买年金的投资者,两者都不吃亏。

在今天看来,这套逻辑简单明了,任何一个读过保险精算,或者金融数学的大学生,都能轻松解决这些问题。然而放到300多年前,哈雷的发现真正开创了一个新时代。哈雷用数学为市场建立了“公允”的定义。他证明价格不该由权力或情绪决定,而应由数学与统计决定。更重要的是,他第一次让人类意识到:不确定的未来,也能用统计的方式被驯服。哈雷从诺依曼的手稿里看到的,不仅是死亡的规律,更是“可计算的世界”的萌芽。从那以后,金融世界开始相信:风险不是命运,而是概率。

在哈雷生活的那个年代,伦敦刚刚经历了大火、瘟疫与战争,保险业正处于萌芽期。火险公司、海上保险行、甚至街角咖啡馆里的商人,都在用经验与直觉定价风险。那时的“保险”,更像是一场赌局:赌一艘船能不能从印度洋平安回来,或者赌某位绅士能不能活过下一个冬天。没有模型,没有概率,全靠感觉。哈雷的寿命表,为这一切带来了第一道理性之光。

他的创新在于,把两个原本属于不同世界的概念结合在一起:概率与复利。前者衡量不确定性,后者衡量时间的价值。当他把两者放进同一个公式时,现代金融的雏形便诞生了。

从那以后,几乎所有的金融创新都沿着这条路径前行:用数学去定价未来的可能性。十八世纪的保险公司用寿命表计算保费,十九世纪的铁路公司用复利计算债券票息,二十世纪的投资银行用微分方程计算期权价格。哈雷那张纸页上的公式,变成了整个金融体系的基础逻辑。

但金融数学化的胜利,也同时开始孕育自己的失败。人类在理解风险的同时,开始逐渐相信风险可以被数学模型全方位管理,甚至消除。模型越复杂,信心越膨胀。2008年发生的金融危机,恰恰是金融数学化走向极端后的报应。三百年前,哈雷用概率与复利来计算年金,是为了让交易更公平;而三百年后的现代金融银行家们,用复杂的模型去精确衡量和最小化风险,则是为了让收益最大化。目的相似,心态不同。当我们被过多的贪婪驱动,那么整个行业就会失去平衡。

站在今天回顾过去,2008年不过是一次提醒。此后十几年,机器学习、量化交易、算法投资席卷全球。今天,全世界又一次陷入了新的“计算狂热”,而这一次的主角,叫做人工智能。人类再次把希望寄托在机器上,用算力取代思考和分析,用数据重塑信仰。AI的出现,让人类重新燃起一种古老的幻想:只要算力足够强,算法足够精密,世界就能被彻底计算出来。无论是气候变化、战争,还是金融市场的风险,人们都相信机器可以给出最优解。我们天真的以为,只要数据足够多、模型足够深,就能预测一切、掌控一切。

问题在于,机器可以计算风险,却无法计算恐惧;可以分析波动,却无法预测信任的崩塌。模型能画出一条完美的收益曲线,却画不出人类在深夜对损失的焦虑。历史一次次提醒我们:“过犹不及,物极必反”。当模型被奉为真理,用大数据取代判断时,我们就很可能走向另一个极端,把自己命运的主动权拱手让给了“智能的机器”。熟读历史的聪明人,应当时刻提醒自己,从历史中吸取正确的教训,不要堕入盲信的陷阱,确保机器始终作为“工具”来辅助我们,而非代替“主人”去做思考和决策。

参考资料:【1】托马斯·莱文森,《虚无之财:金融革命的诞生》,哈珀柯林斯出版社,2020。【2】埃德蒙·哈雷,《关于布雷斯劳市出生与死亡的估算:人类死亡率研究》,英国皇家学会哲学汇刊,第17卷(1693)。【3】美国金融危机调查委员会,《2008年金融危机调查报告》,2011。

免责声明:上述内容仅代表发帖人个人观点,不构成本平台的任何投资建议。