乱世出奇谋:嘉吉如何在津国通胀套利?

故事开始于 2003 年,地点是非洲东南部国家津巴布韦。

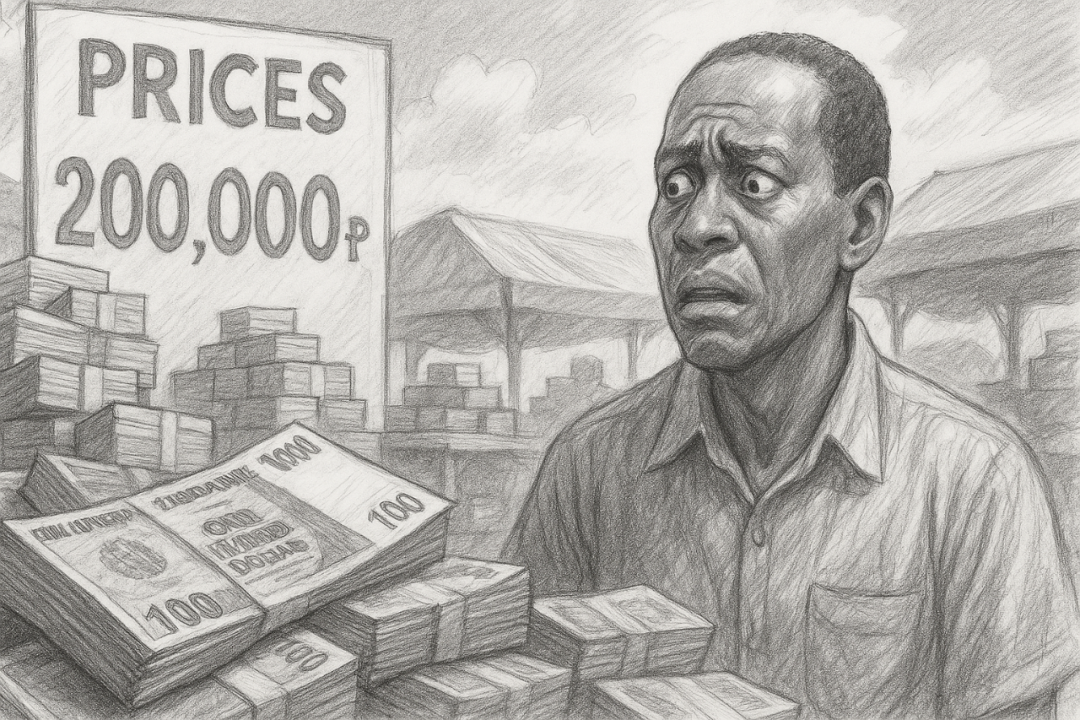

那时的津巴布韦正遭受一场骇人听闻的恶性通货膨胀,其物价以惊人的速度飙升,消费价格指数涨幅高达每年约365%左右【1】 。背后的原因主要是国家治理系统性失灵、土地改革混乱以及政府无节制的财政支出。为了应对这场恶性通胀,津巴布韦央行采取了最粗暴的手段,那就是通过滥发货币来填补财政窟窿。

让人毫不意外的,央行滥发货币导致其价值崩塌。由于货币的贬值速度太快,竟然发生印钞机跟不上物价上涨速度的奇观。也就是说,市场上急缺可用的实体钞票,导致津巴布韦的老百姓们,进行日常交易所需的现金出现了严重短缺。这种短缺,对全社会造成方方面面的影响:不光老百姓受影响,还有各种公司和机构。这其中,就包括一家跨国贸易商:嘉吉(Cargill)。

嘉吉是一家总部在美国的全球贸易商,其起源可以追溯到 1865 年。当时,一位苏格兰移民的儿子,威廉·华莱士·嘉吉(William Wallace Cargill),在美国的明尼苏达州开设了第一个谷仓。在接下来的一个多世纪里,该公司一直由嘉吉(Cargill)和麦克米伦(MacMillan)两个家族世代拥有和管理。

嘉吉是全球最大的农产品贸易商之一,与ADM(Archer Daniels Midland)、邦吉(Bunge)和 路易达孚(Louis Dreyfus)并称为世界粮食贸易的 “ABCD” 四大巨头。嘉吉公司业务范围极为广泛,从谷物、油籽、肉类加工、动物饲料到金融服务均有涉猎。在 21 世纪初期,嘉吉每年的净利润常常超过 10 亿美元,其规模庞大到足以影响全球粮食价格和流向。

津巴布韦的恶性通胀,对于像嘉吉这样在当地拥有庞大棉花收购业务的跨国公司来说,造成了很大麻烦。嘉吉在津巴布韦设有大型的棉花业务,包括棉花收购站和轧花厂,并与当地约20,000名小农户签订了收购合同【1】。嘉吉和棉农们的交易都是通过现金结算,农民们需要现金来维持生计。由于通胀造成纸币短缺,造成嘉吉也拿不出钱,因此嘉吉面临整条贸易链彻底断裂的风险。这种断裂不仅会影响津巴布韦的棉花供应,更可能引发社会动荡。在津巴布韦政府自身无法解决现金荒的背景下,嘉吉必须找到一个既能让农民接受,又能在金融上保护自己的解决方案。

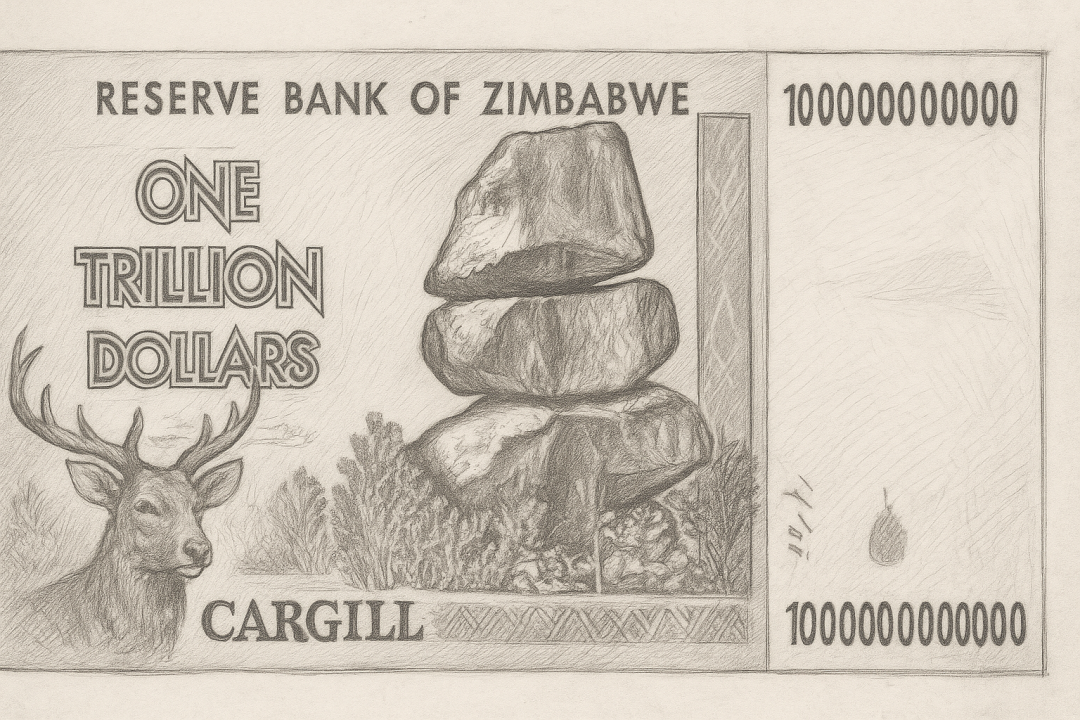

在这种紧急关头,嘉吉的决策层展现出了超乎寻常的创造力,他们决定自己发行钞票。嘉吉向当地一家印刷厂下达指令,印制了面值巨大的,总值达75亿津巴布韦元的钞票,约相当于当时的220万美元。这些印刷出来的票据,不是普通的商业票据或支票,它们带有清晰的 “嘉吉棉花”(Cargill Cotton)标志,上面印着公司当地高管的签名,并向公众保证它们“应被视为现金”。这些嘉吉自己印制的票据,就像是一种“私人货币”,被当地民众称为 “Staley bucks”(以时任嘉吉CEO沃伦·斯塔利(Warren Staley)的名字命名)。该货币发行后,在津巴布韦的零售商店和市场上获得了超乎想象的成功。Staley bucks被广泛接受,与国家的官方货币并驾齐驱,甚至被认为比官方货币更可靠。

让人拍案叫绝的是,嘉吉自己印钞这套操作,不光拯救了她在津巴布韦的棉花贸易生意,还从中大赚了一笔,可谓发了一笔横财。这笔横财,主要来自于恶性通胀导致的货币贬值。

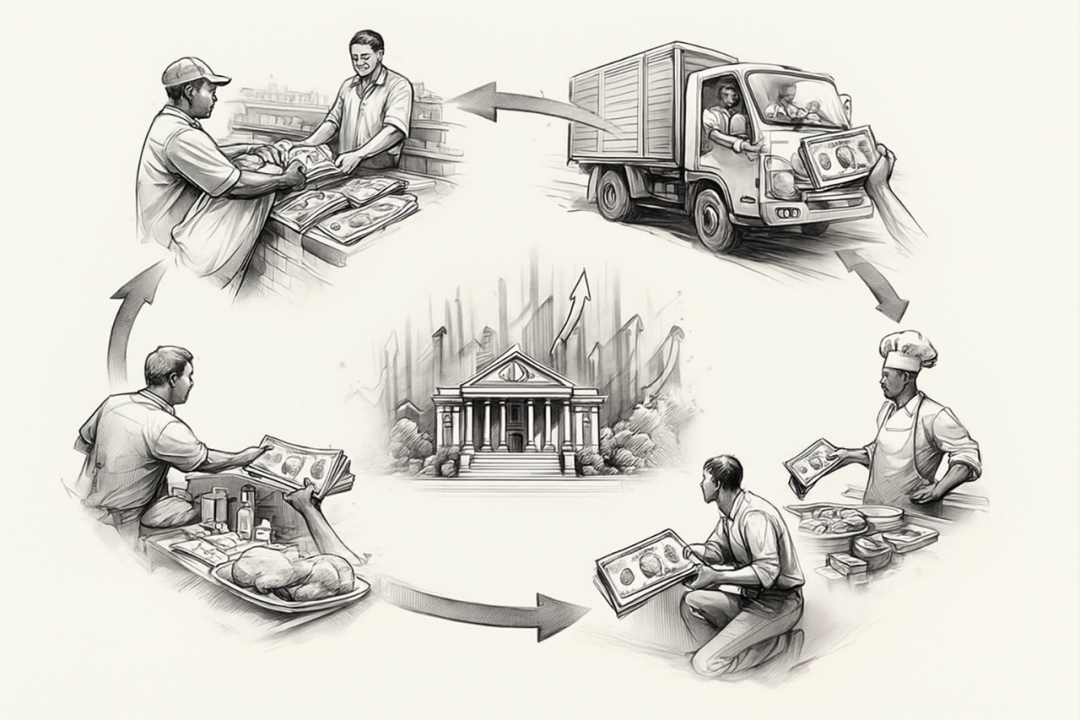

笔者在上文中提到,津巴布韦当时正处于恶性通货膨胀之中,消费价格每年上涨300%以上。嘉吉先是用Staley bucks向棉农支付,收购其棉花。当棉农拿到Staley bucks后,他们做的第一件事是去购买他们生活所需的必需品。也就是说,Staley bucks从嘉吉流出去以后,并不会马上回流到银行里,而是继续在社会上流通,比如从棉农到便利店老板,从便利店老板到货车司机,从货车司机到饭店老板,从饭店老板到厨师工资,等等。经过这么一轮社会流通,到最后“Staley bucks”最终流入银行时,其价值已经被通货膨胀大幅侵蚀。这意味着到那个时候,嘉吉实际需要用来兑付的美元金额,大大低于其名义价值。因此这套操作下来,嘉吉大赚一笔。

虽然没有一个公开的财务数字直接披露嘉吉从中获得的利润,但其所获得的收益,足以让嘉吉长期维持在津巴布韦这一“高风险国度”的复杂业务。当时美国大使馆官员的一分外交电报里提到,“嘉吉在津巴布韦垄断货币,成为比棉花更好的生意”。这种从市场崩溃中提取系统性利润的能力,巩固了嘉吉在全球商品贸易中的主导地位。

有读者可能会问,在津巴布韦棉农收到“嘉吉币”后,他们为什么不马上将其兑换成美元?因为如果农民们能立即将“嘉吉币”兑换成美元的话,他们就能锁定其卖出棉花换来的购买力,而不必承担当地货币通胀带来的购买力损失。从理论上来说,这个逻辑是成立的,但在津巴布韦的混乱现实中,棉农们很难通过这种方法来保存自己的购买力。主要原因如下:

第一、棉农想要获取美元,面对结构性障碍。

对于偏远地区的棉农而言,他们距离主要的银行、货币兑换点或金融中心极为遥远,美元流动性奇缺。要想将手中的“嘉吉币”或者本地货币兑换成美元,需要承担巨大的交通、时间和安全成本,这一过程对小农户来说,几乎不可能实现。

第二、棉农面临即刻生存的刚性需求。

在津巴布韦的恶性通胀环境中,农民们关注的是即刻的生存需求,比如购买食物、种子等必需品,而非储蓄。这种“生存竞赛”使得他们没有时间或资源去尝试复杂的换汇流程。

第三、嘉吉设计的套利机制。

嘉吉正是看到了以上两条现实因素,因此其设计的利润机制正是建立在农民无法立即换汇的基础上。也就是说,这套游戏一开始的规则就是嘉吉制定的。其货币衰减套利模型依赖于一个时间差:从货币发行到其最终回流兑付,通胀会系统性地吞噬其价值。美国外交官的报告显示,嘉吉的高管们亲口承认,他们通过印制自己的货币正在 “making a killing”(大赚了一笔)【1】。这本来就是计划的一部分。

简而言之,嘉吉正是利用了津巴布韦农民们这种被动的金融排斥,实现了利润的最大化。他们支付的是购买力迅速衰退的本地货币,而农民被迫接受这种衰减,最终让嘉吉以极低的实际成本完成了棉花收购。

嘉吉印钞绝非慈善行为,其核心目的在于通过金融套利,将津巴布韦的系统性危机转化为自身的超额利润。这一套利过程精密而冷酷,它依赖于一个关键假设:农民无法即时将本地货币兑换成保值的外币(美元),因此通胀风险被转移给了最脆弱的群体(农民)。再加上他们本来金融知识就有限,很多人可能还没有意识到自己承担的通胀风险,甚至还窃喜自己可以用棉花来换取“嘉吉币”,满足自己的生活需要。

嘉吉在津巴布韦的冒险为其带来了巨额利润。但正如俗话所说,花无百日红。随着津巴布韦政府对嘉吉印钞行为的认知和关注,以及津巴布韦经济状况的进一步恶化,这种私营部门行使货币主权的行为逐渐难以为继。嘉吉最终在2014年关闭了其在津巴布韦的棉花业务,这标志着其在津巴布韦长期存在和充满争议的棉花贸易活动的结束。

尽管嘉吉在津巴布韦的“印钞实验”以撤离告终,但这种在高风险国度中通过金融和物流创新来获取利润的经验,被商品交易商们视为宝贵的资产。这些经验被融入了他们的全球操作手册,指导他们在其他高风险、高回报的市场(如安哥拉、乍得等)中继续扮演“影子主权”的角色【2】。

这些巨头们不仅做商品贸易,他们还深度涉足了金融、物流和政治领域。他们利用自身庞大的资本和全球网络,填补了国家主权金融和治理的真空。举例来说,国际贸易商们(如ABCD,嘉能可、维多等)会向政府提供预付款或巨额贷款,以未来商品供应权为抵押。在联合国制裁或战乱地区,商品交易商能以其无孔不入的物流能力,突破封锁,将必需品运入,成为国家生命线的实际控制者。这种“影子主权”角色,使得商品交易商们获得了巨大的金融优势和政治影响力。他们看似和政治无关,并不代表任何一个主权国家,但其利润的获取,却往往建立在系统性的混乱和道德的模糊地带之上。嘉吉的津巴布韦印钞实验,正是一个生动的注脚:在金融动荡面前,最强大的往往不是政府,而是那些能够利用这种动荡进行金融套利的“权力掮客”。

津巴布韦的金融灾难,最终并未因嘉吉的介入而彻底解决。但嘉吉的故事,却为我们理解全球化时代跨国巨头如何在新兴市场和动荡国度中提取隐形价值,留下了一个不可磨灭的、充满讽刺意味的样本。当历史的车轮碾过一个国家的金融主权时,留下的往往是一地鸡毛。而在这一片狼藉中,总有最精明的淘金者,以最出人意料的方式,完成价值的转移。嘉吉在津巴布韦做了一场关于货币主权和金融套利的“影子中央银行”实验,其间的荒诞与精明,足以载入金融史的另类篇章。

参考资料:

【1】Blas, J., & Farchy, J. (2021). The World for Sale: Money, Power and the Traders Who Barter the Earth's Resources. Cornerstone.

【2】Inside Vitol: How the World’s Largest Oil Trader Makes Billions (2016). Bloomberg Markets.

免责声明:上述内容仅代表发帖人个人观点,不构成本平台的任何投资建议。