高盛美银同声警告:衰退!全球小散莫用“美好期待”抄底

周一的小作文,特朗普的多变,给散户和小规模资金带来的回水和抄底的激情。然而,高盛等华尔街交易高管指出,上周超预期的关税政策如果持续实施,短期内将不可避免引发六重冲击波:

增长震荡:企业扩张计划被迫急刹车。

盈利震荡:上市公司利润遭全面挤压。

毛利震荡:成本上升吞噬企业利润空间。

模式震荡:数十年建立的全球商业模式面临重构。

地缘震荡:国际关系网重新洗牌。

供应链震荡:从原材料到物流全链条紊乱。 这些已经造成了市场动荡,而我们还在震荡中心打转...

市场现形记

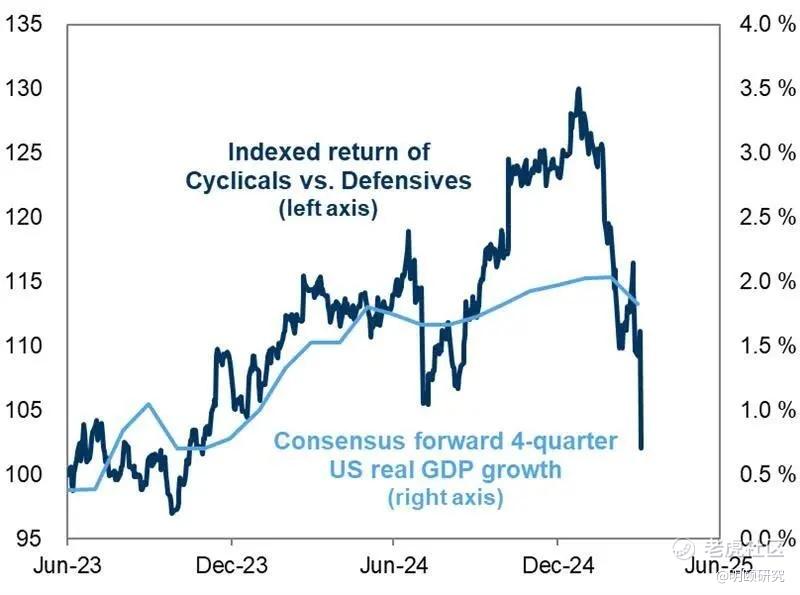

之前把关税当“唬人把戏”的市场现在傻眼了。虽然美国服务型经济基础还在,10年期国债收益率走低预示美联储可能降息,政府债务压力稍缓,消费者长期借贷成本降低,但这些都盖不住“关税解放日”将带来的深度创伤。周末不但没等来政策松口,反而听到“没有痛苦就没有收获”的强硬表态。

从周一和周二的整体表现来看,现在整个市场就像在玩“希望交易”,市场突然转向,靠纯洁的希望,而等着日本/以色列/欧盟/英国/越南哪个能和美国达成贸易协议,或者关税政策延迟,好让大家重回“把关税当谈判筹码”的幻想里。

老百姓都能看懂的逻辑

关税这魔鬼对短期贸易百害无一利:中国大概率立即实施反制、全球商品库存价格乱套、消费者信心崩盘...哪还有企业敢大干快上?就算关税真的导致制造业回流,企业要重组几十年的生态体系——工厂搬迁、税务重组、工人安置,样样都是烧钱的主。周末的高盛、美银等华尔街研报里全是这类对比:“同样产品在美国造比在越南贵X倍,在中国贵Y倍”。正如我们在昨日直播中提到,美国丧失的60%的产业链,基于对低成本国家的长期毒瘾般依赖,已经难以逆转。

现实困境三重奏

01 物价难题:抢购潮已推高价格,但成本该谁扛?

•政府赤字严重没法大额补贴

•美联储降息能缓解债务却兜不了底

•企业咬牙吃下部分成本,但利润缩水+销量下跌=股价承压(周五已见端倪)

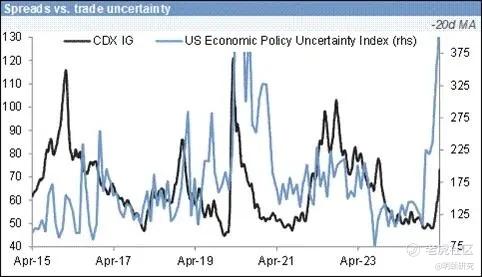

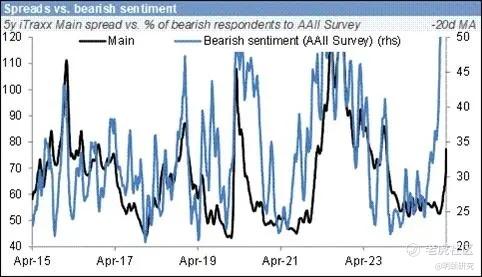

02 风险溢价飙升

现在玩股票得要求更高回报,毕竟政策风险比前些年高太多。

03 流动性陷阱

虽然交易量还行,但标普500的流动性已跌至2020年来最低,买卖价差扩至2022年后新高。

政策博弈场

白宫目前嘴硬说“阵痛预期内”,但也透出些焦虑迹象:有官员过度掩盖心虚中强调不会引发衰退,声称50国已接洽谈判。长期来看,这场动荡说不定反而催生更平衡的全球化——前提是美国能重新分到大蛋糕,甚至把中俄拉回谈判桌。

私募市场泡沫

私募估值还死撑着不跌,但权益市场已跌20%,波动率飙升150%,衰退概率定价50%...这明显不正常。3万亿美元PE资产困在账上,等不到上市高估值接盘侠,迟早要现原形。更别说那些在高位募资的私募基金,当初按3%失业率+AI增长神话算的账,现在遇到衰退全抓瞎。

谁输谁赢?综合各大机构研报,明颐研究对关税的影响进行三重推演。

关税博弈论三推演:理想主义政策下的现实困局

01 产业回流悖论:全球化的回旋镖效应

“让制造业回家”的口号在政治演讲中极具煽动力,但现实操作却像试图用渔网兜住流水——高盛研究显示,美国企业过去三十年构建的“全球生产-本土组装”模式,正遭遇结构性瓦解。以苹果公司为例,其全球187家供应商中,中国占据151席,越南、马来西亚等东南亚国家快速补位,而美国本土仅存12家且多从事芯片设计等高附加值环节。当25%的进口关税大棒挥下,库克们面临的选择实为两难:若将iPhone生产线全盘迁回美国,单部手机成本将飙升45%,但若维持现状则面临23%的关税惩罚。

这种困境在汽车行业尤为尖锐。特斯拉上海超级工厂的零部件本地化率已达95%,每辆Model 3的生产成本比加州工厂低28%。若强行将供应链迁至美墨边境,不仅需要重建2000余家配套企业,更要面对熟练工人缺口——美国汽车产业工人平均年龄已达45岁,年轻从业者占比不足15%。更吊诡的是,拜登政府力推的《通胀削减法案》要求电动车电池关键矿物40%来自北美,但美国本土锂矿开发进度落后计划三年,反而迫使车企转向智利、阿根廷采购,变相延续对外依赖。

地缘政治的蝴蝶效应正在发酵。当美国对越南输美钢铁加征关税,这个曾被视为“中国替代者”的国家突然发现:其炼钢所需焦炭60%依赖中国进口,电力供应35%来自中资电厂。这种嵌套式供应链让所谓“友岸外包”沦为镜花水月,正如高盛所言:“全球化不是乐高积木,而是千层酥皮,强行剥离只会让所有人满手碎渣”。

02 劳动力市场迷局:后工业化时代的身份焦虑

英国脱欧的幽灵正在大西洋彼岸重现。当美国收紧H-1B签证,硅谷突然发现:42%的人工智能工程师持有工作签证,半导体行业高级技工缺口达7.8万人。更严峻的是,中西部“铁锈地带”的年轻一代,早已将职业理想从工厂流水线转向Uber方向盘——18-24岁群体中,愿意从事制造业的比例仅11%,远低于服务业的63%。这种人力错配导致荒谬场景:印第安纳州新建的电池工厂时薪开到32美元,却依然难招工人,而同期当地亚马逊仓库时薪仅18美元却应聘者云集。

医疗和教育领域暗藏系统性风险。参考英国NHS的教训,美国医疗系统13%的护士、28%的老年护理人员为移民。若移民政策持续收紧,到2027年预计产生23万医护人员缺口,这相当于关闭50家大型医院。教育领域同样危机四伏,常春藤联盟中38%的STEM专业教授持非移民签证,某顶尖大学计算机系甚至出现“教授集体辞职申请绿卡”的黑色幽默。

自动化进程正在改写游戏规则。波士顿咨询集团测算显示,新建的美国本土工厂中,工业机器人密度已达每万人322台,是海外工厂的4.7倍。这导致产业回流创造的岗位中,高技能岗位占比从2010年的17%跃升至58%,而传统蓝领岗位反而减少23%。当阿拉巴马州的汽车焊接工需要同时操作机械臂和AI质检系统时,政策承诺的“百万制造业岗位”已然变异为需要重新培训才能胜任的技术工种。

03 科技革命冲击:未完成的创造性毁灭

AI革命的加速度远超政策迭代速度。OpenAI最新模型GPT-6展现出的工程设计能力,已能完成70%的电子电路板布局工作,这直接冲击着政策力推的“芯片本土制造”——台积电亚利桑那工厂预估的5000个工程师岗位,可能因AI辅助设计缩减至1500个。更富戏剧性的是,当美国耗费300亿美元重建稀土加工产业链时,MIT实验室已研发出无需稀土的水磁电机,技术突破使整个产业规划面临过时风险。

自动化与关税政策的对冲效应显现。特斯拉最新推出的“无人车间”方案,将Model Y生产成本降低至中国工厂的90%,但前提是投入12亿美元进行AI视觉系统升级。这种技术跃迁使得"在哪里生产"变得次要,而“如何生产”成为核心——马来西亚凭借其完善的5G基础设施和AI人才储备,正吸引更多高科技制造投资,尽管该国对美国出口面临25%关税。高盛测算显示,当工厂自动化率超过60%,关税成本对区位选择的影响权重将从38%降至17%。

生物科技正在重塑贸易格局。虽然美国医药研究的CXO运动,一度导致核心技术空心化与长期创新力衰退的风险。但最新动向中看到,Moderna新建的波士顿mRNA疫苗工厂,利用AI驱动的合成生物学平台,实现了从基因序列到成品疫苗的72小时全流程生产。这种“即时制造”模式不仅规避了冷链物流的关税成本,更使得“药品本土化生产”从成本负担转变为战略优势。但讽刺的是,该工厂70%的研发人员持学生签证,移民政策的不确定性正在动摇其人才根基。

博弈论的现实映射:三组矛盾交织下的政策困境

01 效率安全悖论

美国商务部要求半导体企业提交的供应链地图显示,要完全实现“去风险化”,需要重建涉及37个国家、8000余家企业的替代网络,预估成本达4200亿美元。这种安全诉求与市场效率的冲突,在存储芯片领域尤为显著:美光科技若将全部DRAM生产迁回本土,单位成本将增加65%,而同期三星西安工厂因规模效应仍在降价。前美国国家安全顾问沙利文承认:“我们正试图在奔驰的列车上更换所有车轮”。

02 通胀就业跷跷板

福特汽车的经历极具代表性:将F-150电动版电池生产从宁德时代切换至本土供应商后,单组电池成本增加40%,但创造就业岗位仅1200个。这种成本转嫁导致车辆涨价18%,反而抑制了销售——2025Q1电动皮卡销量同比下降23%,引发底特律工厂裁员800人。美联储模型显示,每创造1个制造业岗位需要承受0.7%的通胀压力,这种经济账正在动摇政策决心。

03 技术锁死风险

例如英伟达H100采用的5nm工艺依赖台积电先进封装,而美国本土英特尔18A工艺良率仅35%,难以支撑复杂AI芯片的快速迭代。

又比如:欧洲车企与亚洲工厂的兼容性问题,实质是美国技术霸权导致的标准碎片化。美国国防供应链中800架F-35使用中国禁运的稀土和合金材料,反映出全球产业链的深度嵌套。当美国强制推行本土传感器协议时(如MIL-STD-1553总线标准),与欧洲车载以太网(TSN)和日本机器人通信协议(EtherCAT)形成冲突,这种协议孤岛效应在半导体掩模板案例中同样存在——不同光刻机对位标记系统互不兼容。

由此可见:科技冷战最危险的后果,或许是让人类在技术黎明前自我设限。

明颐观点:突围路径探索,须建立在现实主义的窄道上

01 精准关税2.0

借鉴半导体出口管制的“小院高墙”策略,对进口商品按技术敏感度分级课税。美银测算显示,对AI训练芯片征收30%关税仅影响0.7%进口额,却能保护87%的战略产业。

02 技能再造计划

参考德国双元制教育,特斯拉与社区学院合作的“微电子工匠”项目,6个月培训即可让流水线工人转型设备维护师,人力成本转化效率提升3倍。

03 自动化关税抵免

对企业采购本土研发的工业机器人给予15%税收抵免,既促进技术落地又缓解用工压力。波士顿动力的新型仓储机器人因此获得23亿美元订单,创造450个高薪研发岗位。

04 移民技术签证

设立“关键科技签证”,允许AI、量子计算等领域人才快速入籍。微软为此游说的“数字绿卡”通道,预计可缓解40%的人才缺口。

05 跨国创新联盟

美欧亚联合投资的6G研发中心,通过知识产权共享规避技术脱钩。诺基亚CEO佩卡·伦德马克坦言:“与其各自建造窄桥,不如共同架设宽大的彩虹”。

在这个多输困局中,或许正如高盛报告所言:“最好的博弈策略,是让所有玩家都保留继续游戏的资格”。当关税大棒落下时,真正需要警惕的不是供应链的断裂声,而是创新火种熄灭的寂静。

结论:关注国际资本暗流

过去十年钱往美国跑是因为市场“有肉吃”,现在要看在强关税的雪崩效应下的三点:

1.中日还买不买美债?美债的可信度,是否受到动摇?黄金是否是更好的港湾?(我们近日发布的黄金报告:《黄金投资独家指南:从“避险神器”到“暴富密码”的骚操作》)

2.欧亚和中东大型机构还重仓美国资产吗?美国的制造也叙事,短期的说服力缺失,是否会导致资本逃离?

3.企业还敢支付大额投资吗?比如算力和扩张性生产投资?

这时候中医的“保守疗法”反而显出优势——当你经历了风浪,有时候必要的资本躺平也是种生存智慧。具体:

★ 有哪些在动乱中确定性强的低风险增值板块?

★ 港A等能否抵御特朗普风险,走出独立行情?

★ 华尔街高胜率量化套利策略下,何时全仓抄底?

欢迎持续关注!

$纳指三倍做空ETF(SQQQ)$ $特斯拉(TSLA)$ $XI二南方恒科(07552)$ $英伟达(NVDA)$ $SPDR黄金ETF(GLD)$

免责声明:上述内容仅代表发帖人个人观点,不构成本平台的任何投资建议。