国产创新 匠心致远|沛嘉医疗亮相第六届中国结构性心脏病大会,聚焦学术高地,彰显中国原创力量!

春和景明,万象更新。第六届中国结构性心脏病大会于2025年4月7日-13日在北京顺利召开。期间,沛嘉医疗匠心策划多重学术内容,重点涵盖经导管主动脉瓣置换术(TAVR)、经导管二尖瓣缘对缘修复(M-TEER)等热点技术。内容围绕瓣膜病变的关键突破,通过实操演示、专题授课、圆桌讨论等多元形式,深入探讨治疗时机判断、瓣膜选择、器械设计及特殊解剖应对等核心议题,为结构性心脏病的精准治疗注入了新的动力。在此次盛会上,沛嘉医疗以创新实力精彩亮相,聚焦学术高地,彰显了中国原创力量!

01

实战引领,线上联动

Taurus TAVR Tech.创新领航新征程

4月7日至11日,"全明星"专家团队联袂献技,通过系列线上手术直播,应用TaurusOne、TaurusElite、TaurusMAX、GeminiOne等本土医疗器械向全球介入领域展示了中国的创新成果与治疗技术。中国医学科学院阜外医院潘湘斌教授、上海交通大学医学院附属瑞金医院叶晓峰教授、武汉大学中南医院刘金平教授、四川大学华西医院郭应强教授、空军军医大学西京医院杨剑教授相继完成了多例Taurus瓣膜的植入。中国医学科学院阜外医院潘湘斌教授团队的朱达教授应用GeminiOne国产原研TEER器械完成了FMR病例手术演示。此次手术直播通过高水平的演示和详细解析关键技术点,不仅展示了国产器械的临床应用价值,也为提升临床诊疗水平增添助力。

02

博学传道,研真求实

聚焦名家视角,破局复杂病变

大会期间,群贤毕至。空军军医大学唐都医院李妍教授、福建医科大学附属协和医院戴小褔教授、浙江大学医学院附属第一医院李伟栋教授、香港中文大学威尔斯亲王医院苏泽宇教授、武汉亚心总医院苏晞教授、四川大学华西医院郭应强教授、南京鼓楼医院周庆教授多名专家分享了各自的临床经验和创新见解。这些基于循证医学的实践经验,为提升TAVR技术的规范化应用提供了重要参考。

01

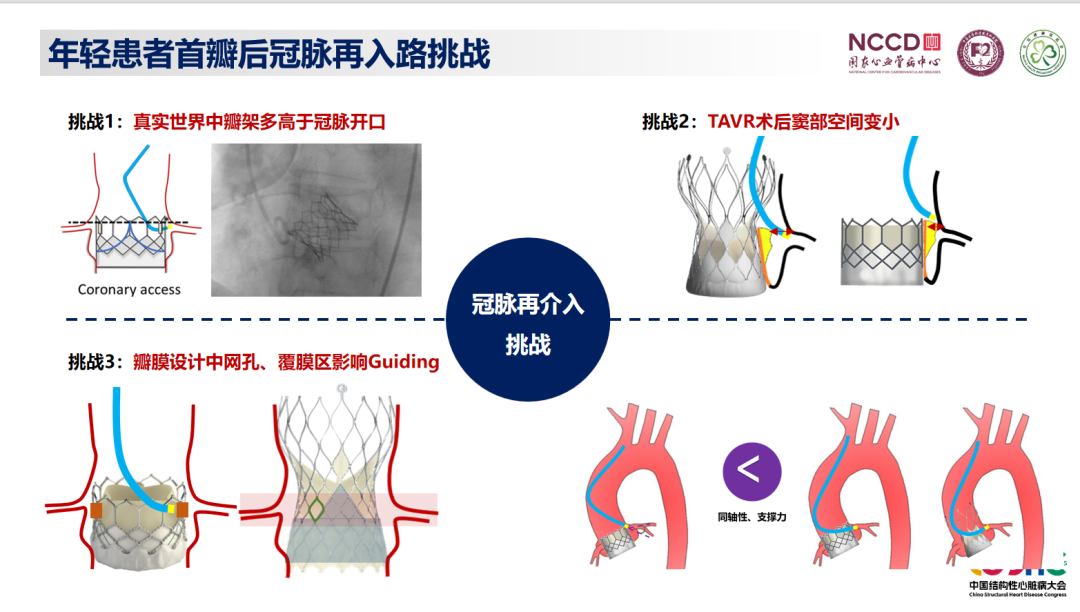

TAVR合并冠脉病变:技术与时机

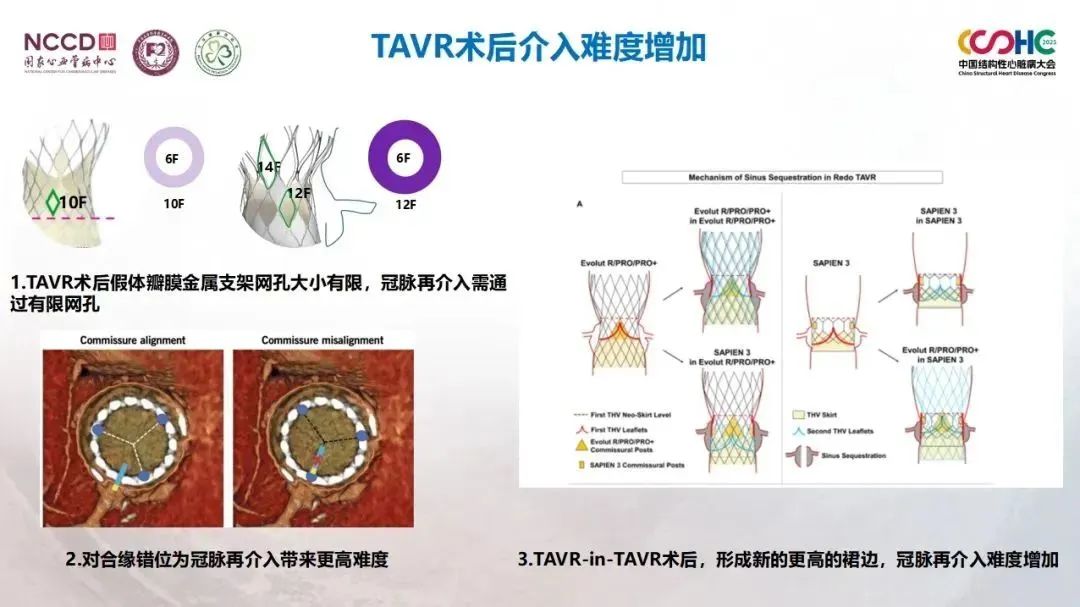

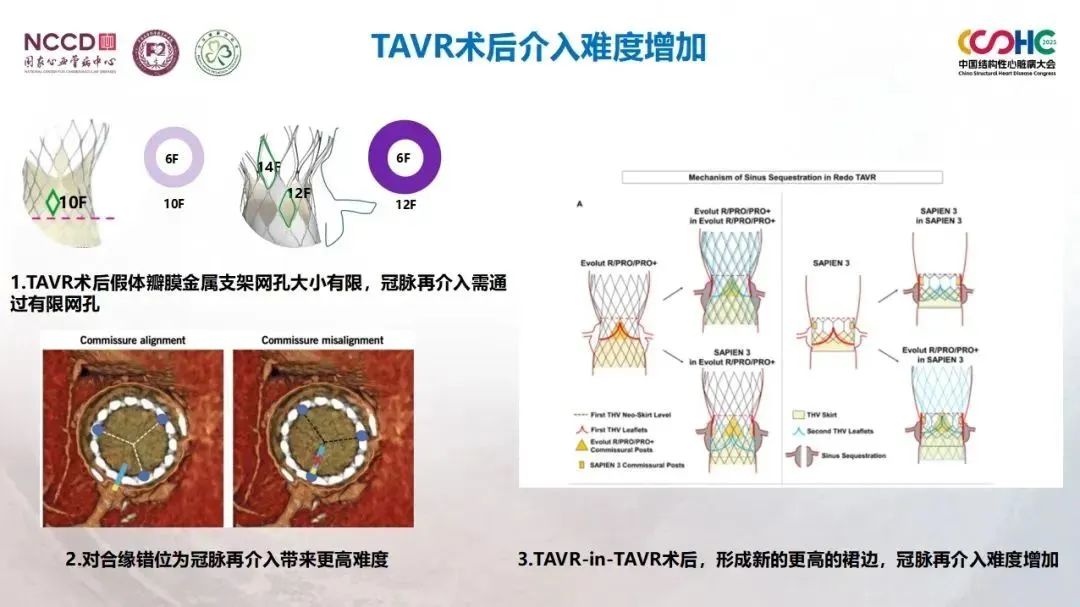

李妍教授总结了TAVR合并PCI的最新策略与研究进展,并指出,TAVR患者中40%~79%合并冠心病,且与STS评分呈正相关。功能学评估工具如FFR与iFR有助于治疗决策。根据近期公布的RCT研究,对于重度AS合并复杂CAD患者,TAVR+FFR-PCI优于SAVR+CABG及TAVR+OMT方案。临床策略方面,STS>4分,非经股动脉或合并症较多的高危患者,宜先行TAVR,后进行PCI;低危患者可结合解剖特点个体化处理。李教授强调,TAVR术应关注再行PCI时冠脉入路的保护,同时应关注全生命周期管理、redo-TAVR的瓣膜选择。

02

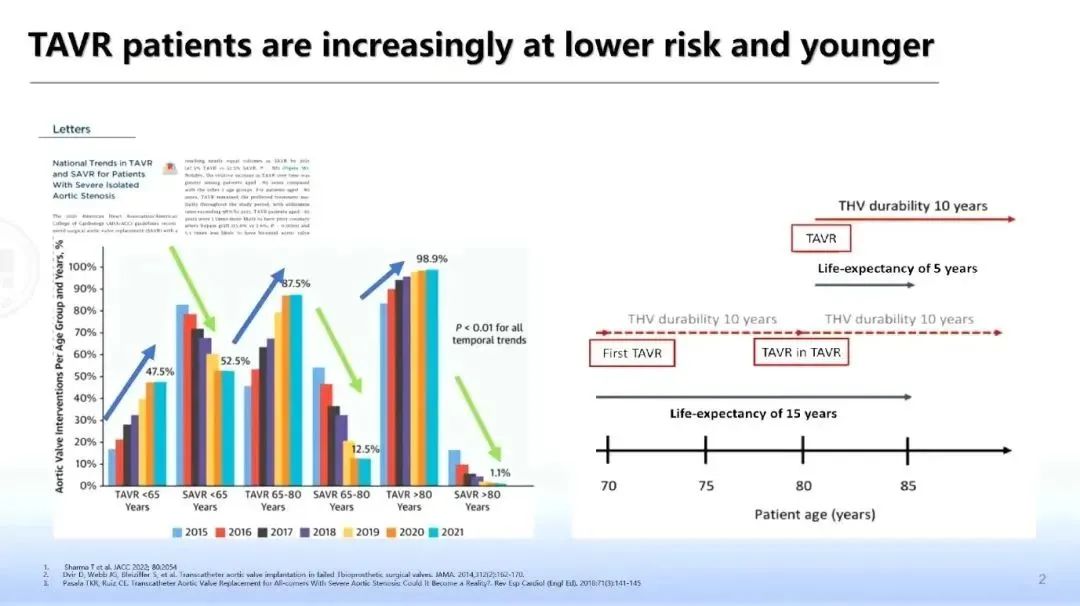

低龄趋势下首枚TAVI瓣膜的选择:SEV还是BEV

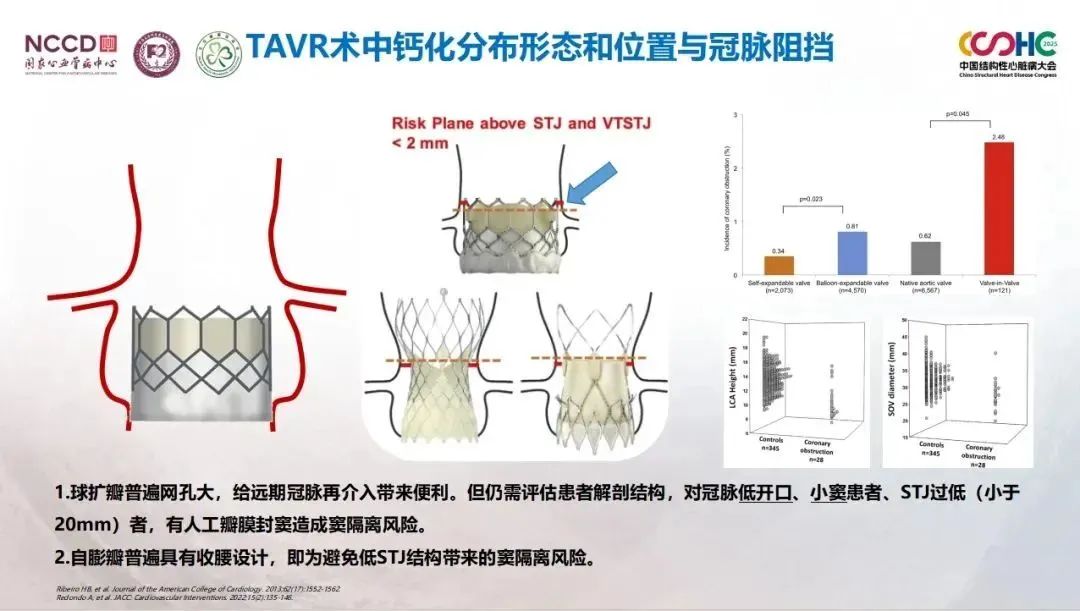

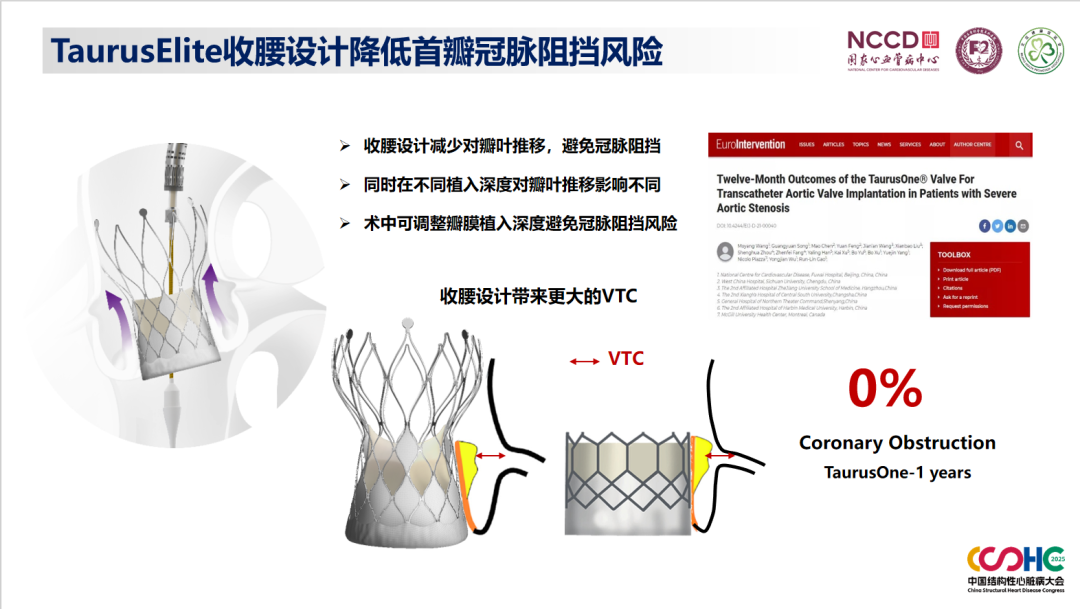

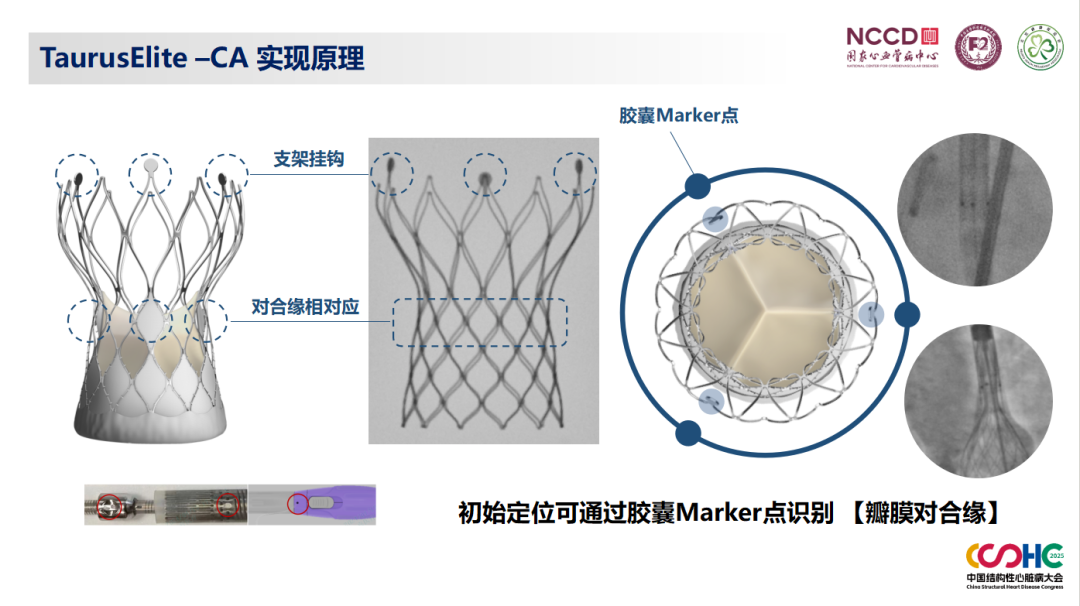

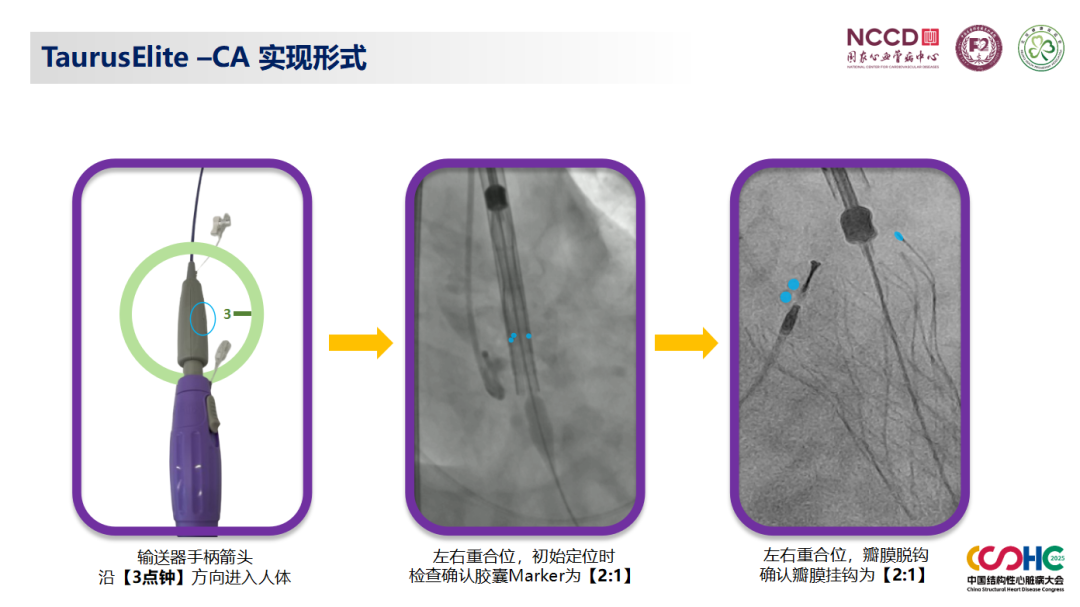

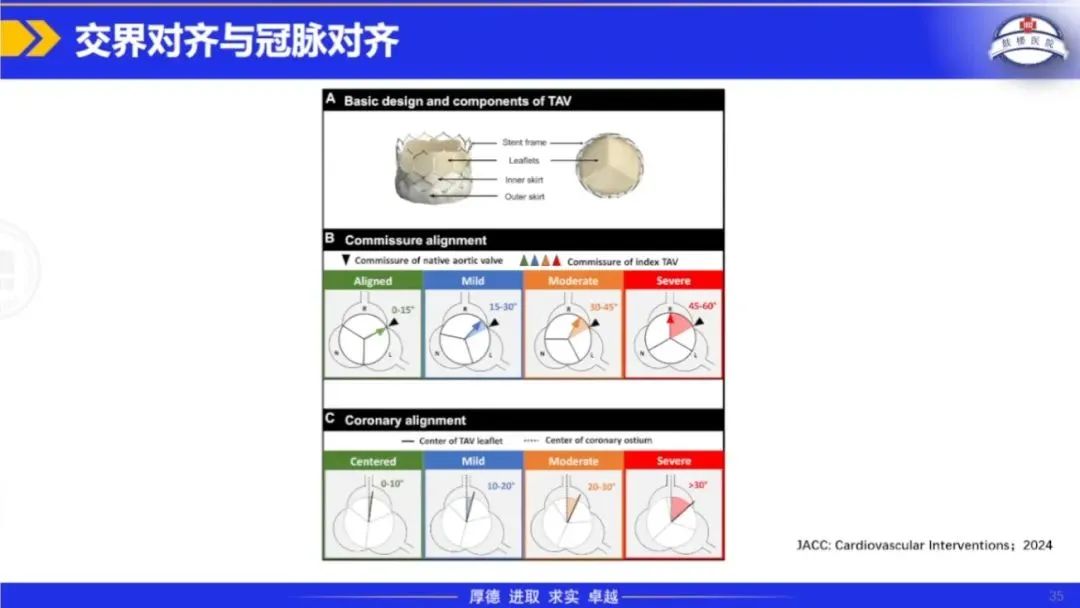

戴小褔教授表示,首次TAVR需重点评估即刻冠脉阻挡风险、术后冠脉再介入的可能性、血流动力学表现以及未来TAVR-in-TAVR的可行性。Taurus的收腰设计可有效降低即刻冠脉阻挡发生率,对合缘交界对齐(CA)设计也有助于提升年轻患者未来冠脉再介入的成功率。在小瓣环解剖背景下,Taurus环上瓣结构保障了良好的血流动力学表现,AV21规格结合精准Sizing,可有效减少患者-人工瓣瓣不匹配(PPM)发生。而收腰结构预留了足够的VTSTJ空间,为年轻患者未来实施TAVR-in-TAVR提供了解剖基础和可行性保障。

03

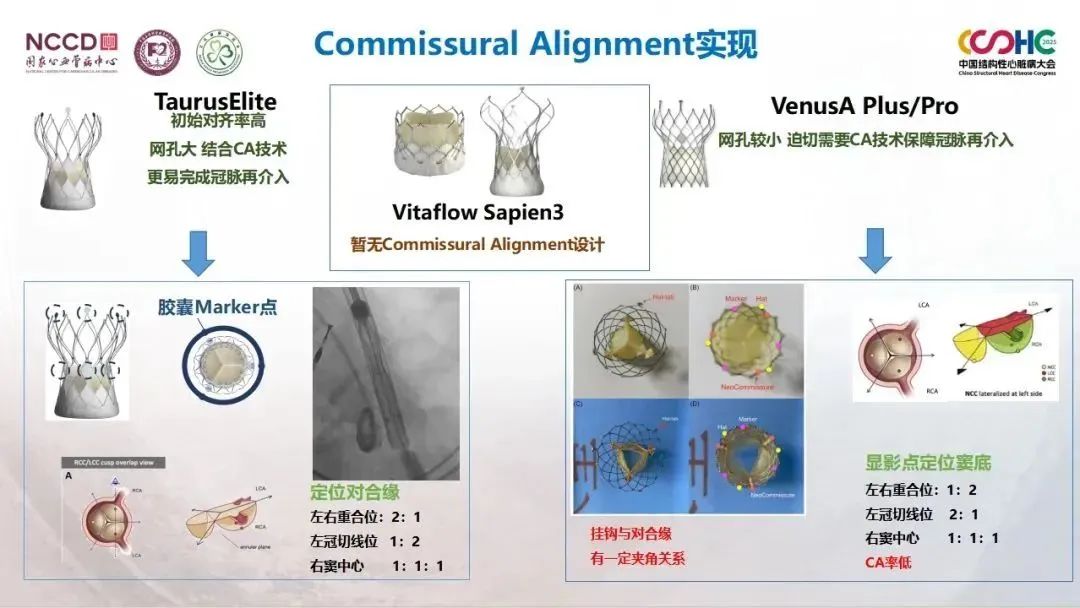

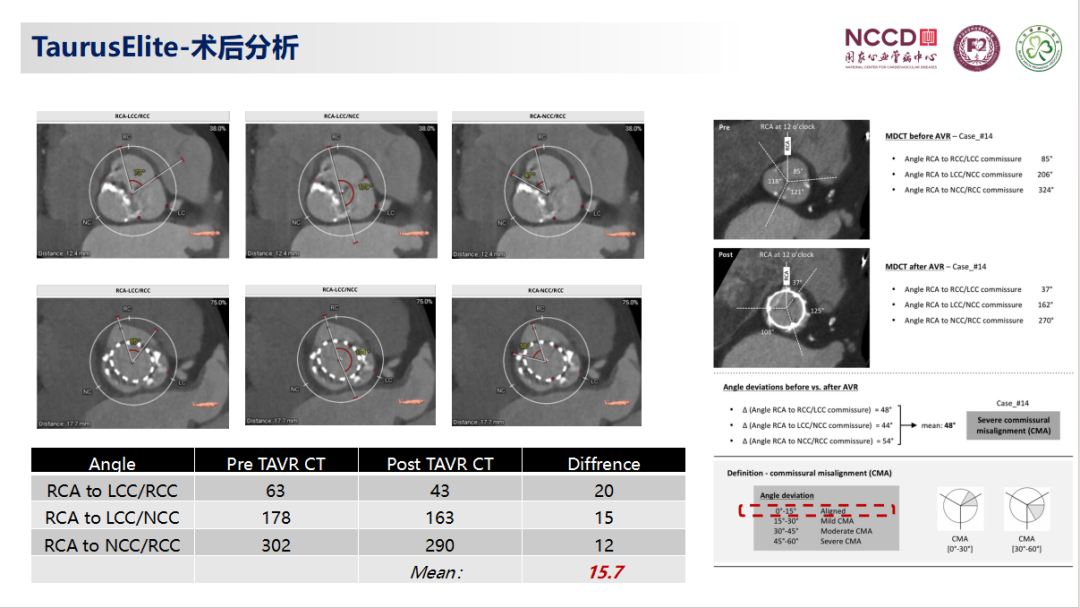

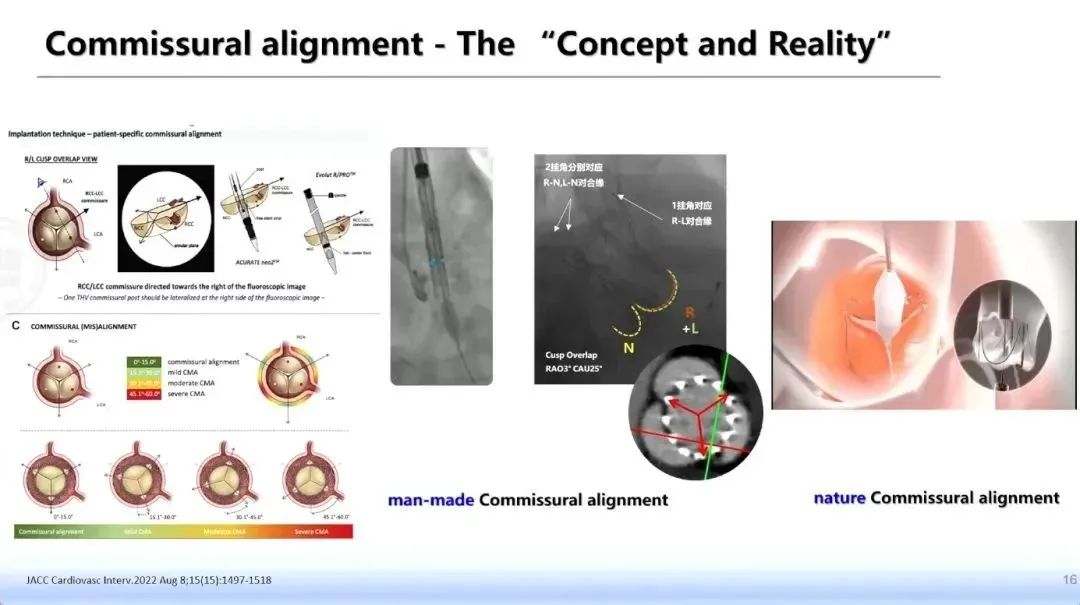

目标:交界对齐

—SEV器械的设计考量与实战应用

李伟栋教授教授指出,随着TAVR逐步应用于预期寿命更长的年轻及低风险患者,术后冠状动脉通路及再介入治疗的需求日益凸显。首次TAVR选择Taurus等具备对合缘交界对齐(CA)设计的瓣膜,不仅有助于保持未来冠状动脉通路的通畅,对于TAVR-in-TAVR的可行性也具有重要意义。除通路通畅外,CA设计在冠脉灌注、瓣膜耐久性以及减少患者-人工瓣瓣不匹配(PPM)等方面的潜在获益,也已被越来越多研究所证实。

04

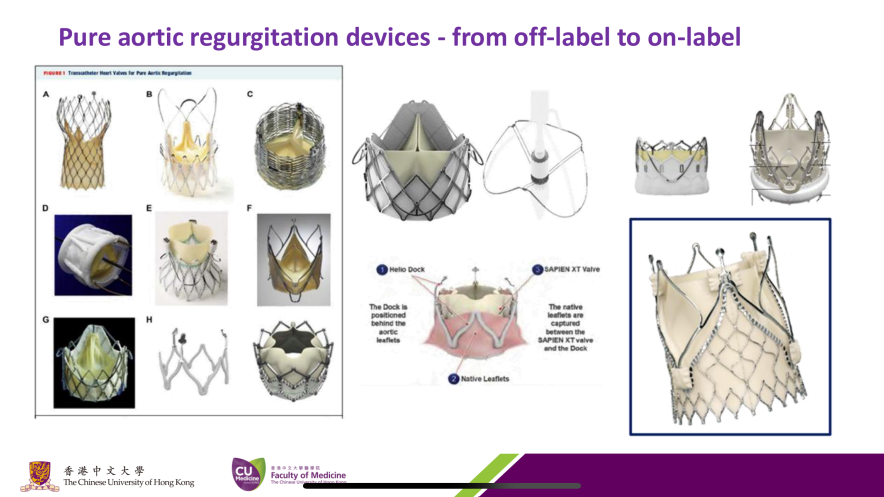

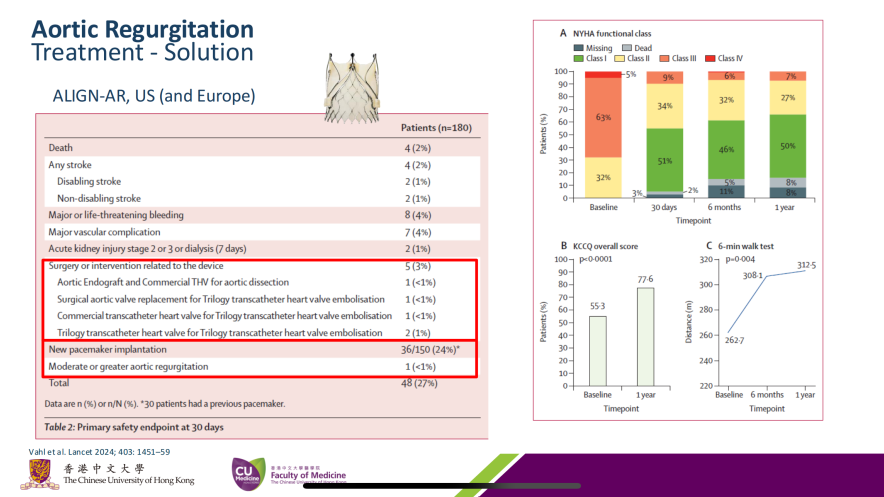

亚裔患者AR疾病挑战及

Trilogy亚洲上市后临床实践经验

苏泽宇教授在会议中详细介绍了亚洲患者主动脉瓣反流的临床情况,并结合两例具有挑战性的病例,阐述了Trilogy瓣膜在实际操作中的应用。苏教授指出,在处理横位心时,LCC抓捕常常面临一定难度,过度调整可能导致错过RCC/NCC,因此,操作时应根据同轴性和瓣叶抓捕情况灵活调整。此外,苏教授还强调,瓣膜释放后仅完成手术的50%,回撤过程中需要充分利用导丝配合,确保头端与瓣膜接触最小化。若在回撤至大鞘时遇到较大阻力,不应强制回撤,可以尝试前进输送器再次释放或者旋转大鞘。这些操作技巧为挑战性病例的成功处理提供了宝贵经验。

05

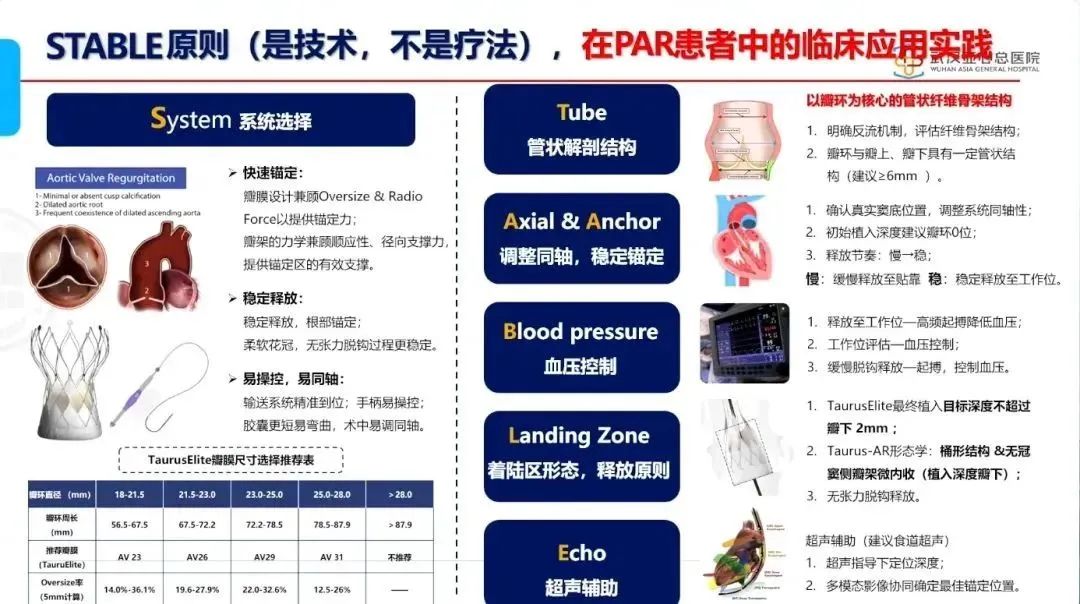

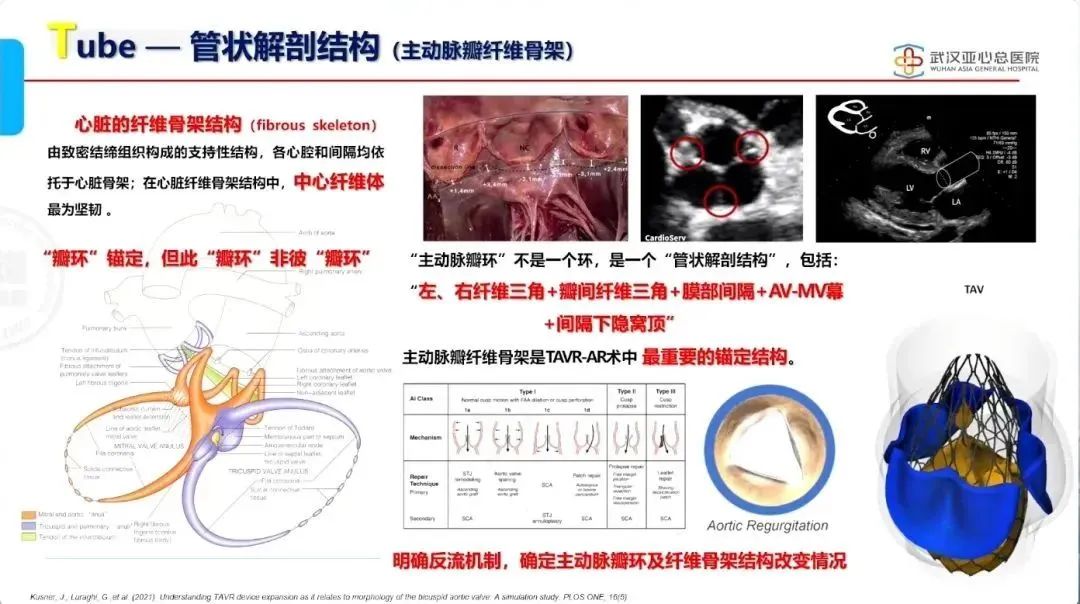

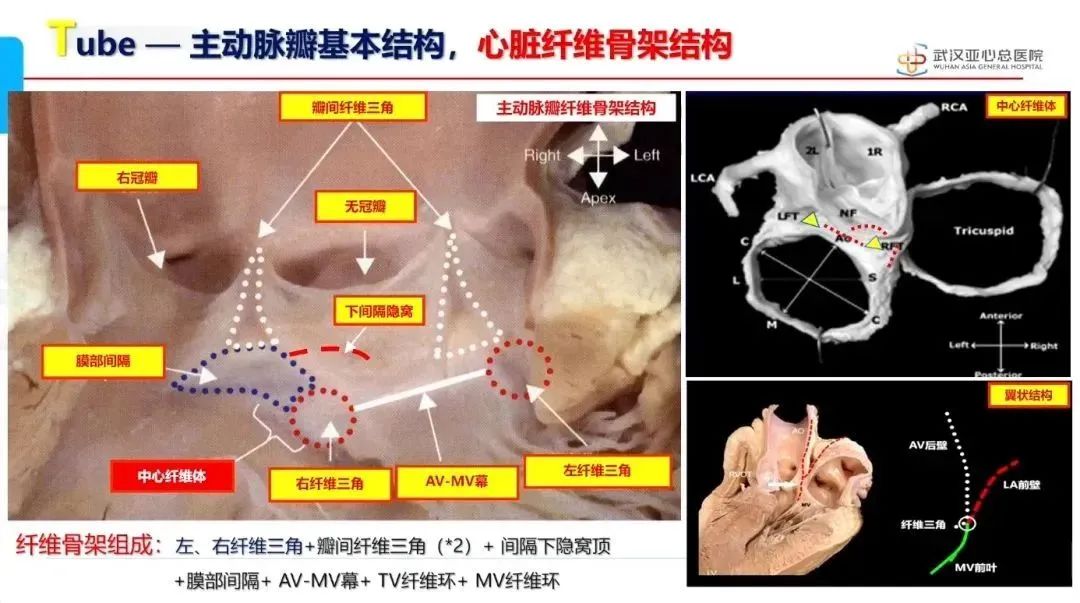

基于STABLE原则

AR患者TAVR治疗临床研究及经验

苏晞教授围绕STABLE原则在单纯主动脉瓣反流(AR)临床实践中的应用、锚定结构的判断、术中调整同轴的方法展开了深入阐述。就STABLE原则苏晞教授指出,在PAR患者应用当中应以解剖瓣环为核心的管状纤维骨架(Tube)作为根部主要锚定的考量点,术中利用系统易操控、易同轴的特性进行调整(Axial & Anchor),控制血压(Blood pressure)保持稳定,释放至工作位后,依据Taurus-AR形态学(Landing Zone着陆区形态)以及借助超声(Echo)辅助,准确判断着陆区形态与锚定点的最佳位置,从而确保器械的安全植入。

06

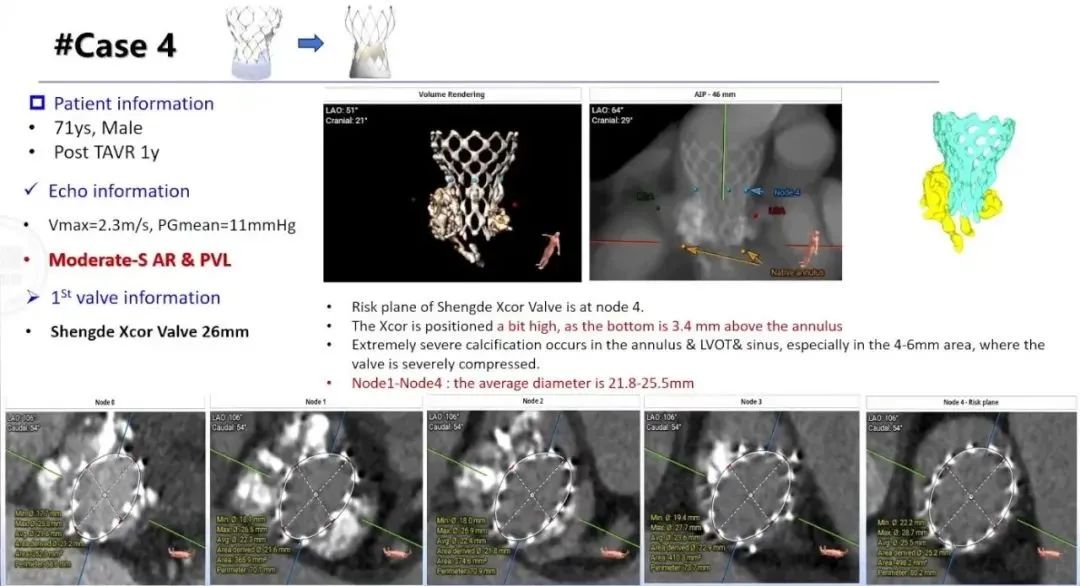

TAVI介入瓣衰败后VIV治疗风险评估与临床实践

郭应强教授指出,当前真实世界数据表明,接受TAVR治疗的患者人群正趋于年轻化。同时,TAV-in-TAV的需求日益增长,相关技术问题也对术者知识与经验提出了更高要求。随着TAVR应用的不断扩大,外科手术将面临日益增加的TAVR瓣膜取出手术的挑战。在决策过程中,不仅需在SAVR与TAVR之间权衡,更需充分考虑初次植入瓣膜类型对于未来再次介入的便利性,即耐久性与可重复性之间的平衡。因此,首次TAVR瓣膜的选择显得尤为重要。

07

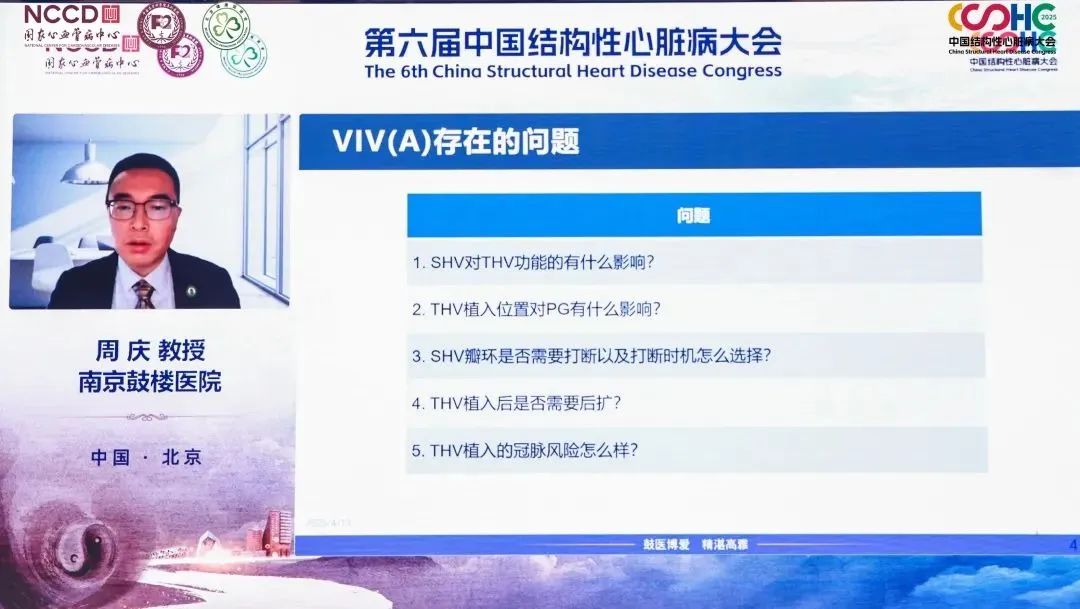

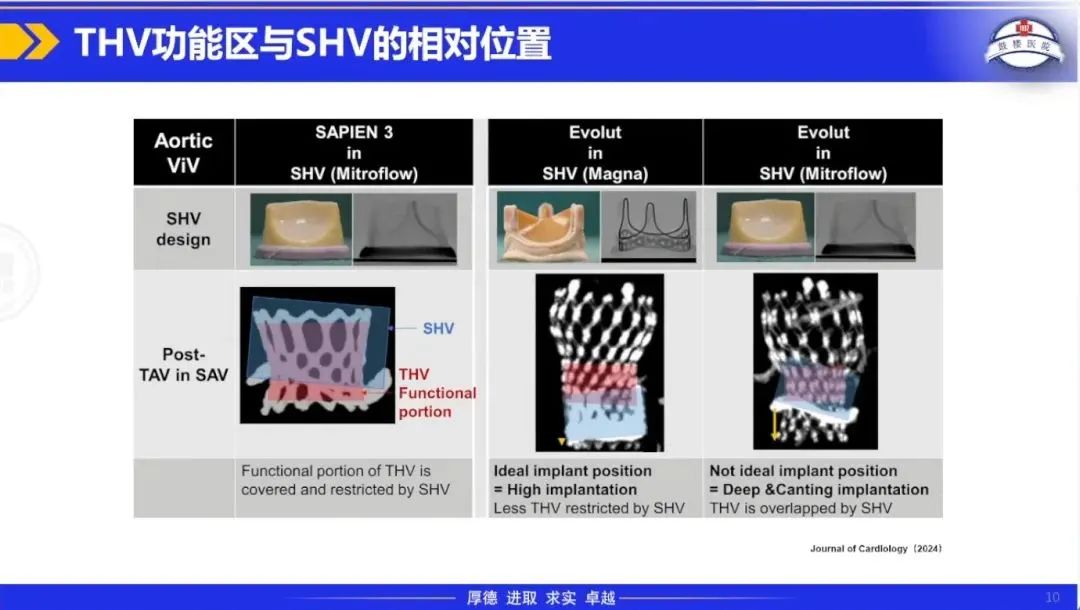

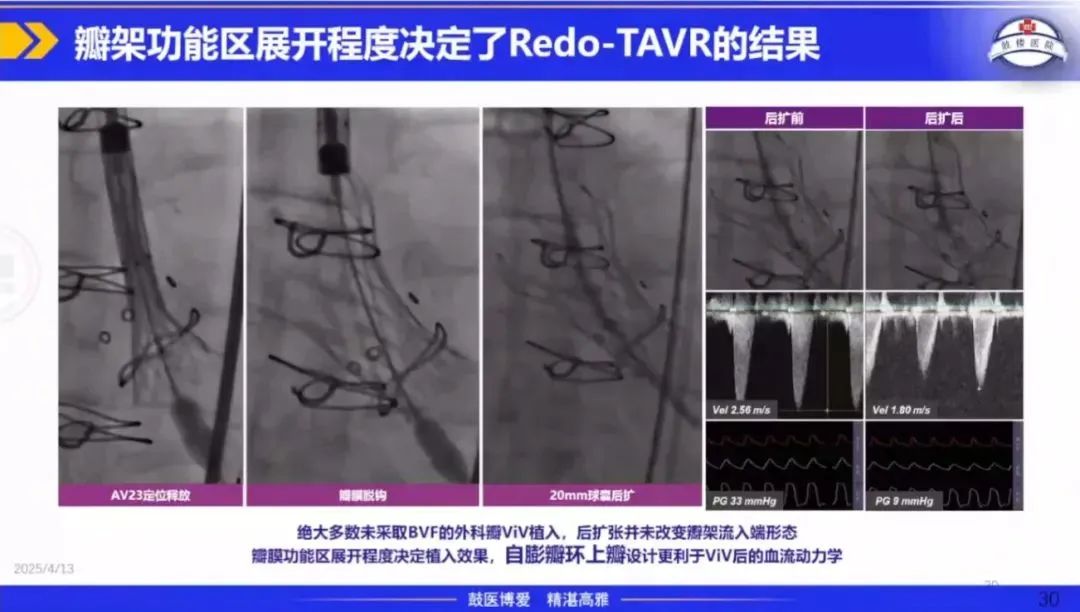

SAVR外科生物瓣衰败后VIV治疗策略与临床实践

周庆教授表明,在SAVR术后外科生物瓣衰败的治疗中,Valve-in-Valve策略正逐步成为重要的临床路径。针对该策略的关键技术要点,实践经验总结如下:基于完整生物瓣架和瓣叶的圆筒锚定区域,Taurus AV21瓣膜0位释放可以保证稳定锚定。球囊后扩可以改善THV血流动力学,CMA即刻有更好的血流动力学。在冠脉风险方面,若原SHV采用内缝合技术,相关冠脉阻塞风险相对较低。同时,通过精准实现交界对齐,有助于为未来可能进行的PCI提供良好的介入路径。

03

病例剖析,深学精研

挑战病例剖析,从循证分析到实操技巧

4月13日TAVR专场由南昌大学第二附属医院董啸教授、山东大学齐鲁医院谷兴华教授、阜外华中心血管病医院王圣教授主持。北京大学人民医院马玉良教授、吉林大学第一医院王全伟教授、西安交通大学第二附属医院王新宏教授进行讨论。

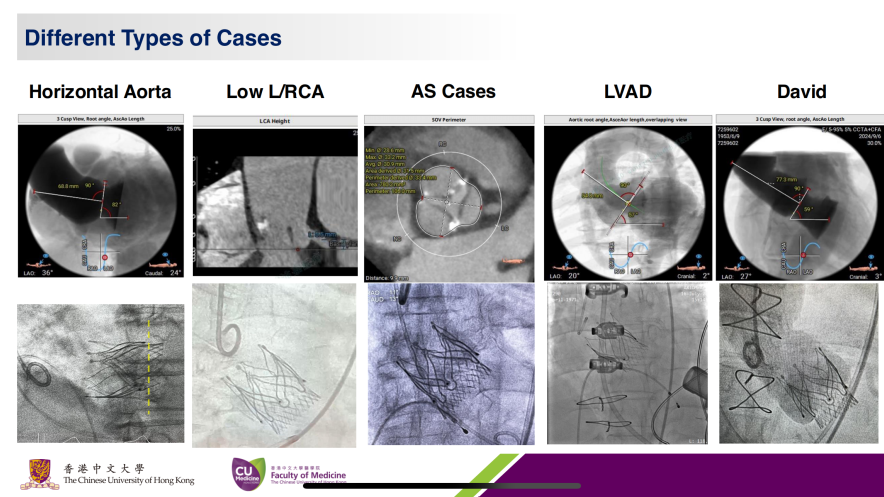

复旦大学附属中山医院潘文志教授重点介绍了新一代双轴调弯TAVR系统在复杂病例中的应用经验,详细阐述了TaurusMax经导管主动脉瓣系统的技术特点:其首创的双轴调弯输送系统显著提升了过弓和跨瓣的操控性,优化的同轴调节能力配合独特的显影设计,实现了瓣膜对合缘和植入深度的精准评估,有效提高了手术安全性。作为国内首个获得NMPA批准的双轴调弯TAVR系统,TaurusMax通过简化操作流程显著降低了技术门槛,其临床应用经验的积累将有助于推动TAVR技术在我国的普及与发展,为主动脉瓣疾病患者提供更优质的治疗选择。

随后广东省人民医院刘健教授、武汉大学中南医院张力教授、上海交通大学医学院附属瑞金医院汪昊喆教授分别围绕 :合并CAD低龄女性患者TAVR的全生命周期管理、redo-TAVR的解剖评估与手术策略考量、TAVR面对超大角度横位心主动调同轴经验等临床床热点问题进行了深入探讨。

04

圆桌讨论,锚定未来

沉浸式交流,重构学习体验

在圆桌讨论环节,由首都医科大学附属北京安贞医院张海波教授、武汉亚心总医院张龙岩教授担任主持。首都医科大学附属北京友谊医院丁晓松教授、河南省胸科医院黄琼教授、首都医科大学附属北京安贞医院于建波教授担任讨论嘉宾。

与会专家重点探讨了小瓣环患者TAVR手术的诊疗策略。中国医学科学院阜外医院胡晓鹏教授、中国人民解放军总医院第一医学中心刘长福教授、青岛大学附属医院江磊教授分别从循证医学证据、影像学评估和个体化治疗三个维度进行了系统性分析,比较了SAVR、BEV与SEV在小瓣环患者中的应用特点。

最后,武汉亚心总医院张龙岩教授在总结中指出,小瓣环TAVR面临四大临床挑战:1)冠脉阻挡风险;2)术后冠脉再介入困难;3)血流动力学表现不佳;4)TAVR-in-TAVR术式的冠脉窦隔离风险。针对这些问题,Taurus瓣膜通过以下创新设计提供了解决方案:独特的收腰结构降低冠脉阻挡风险;优化的CA技术降低冠脉再介入困难;环上瓣设计改善血流动力学;收腰设计创造的更大VTSTJ空间,降低TAVR-in-TAVR窦隔离风险,展现了良好的临床应用价值。

四月春深,学术正茂。本次会议期间基于循证医学的临床证据,不仅证实了国产器械的可靠性能,更为结构性心脏病诊疗规范的优化提供了重要依据。展望未来,在国家心血管病中心的专业指导下,沛嘉医疗将继续秉持循证创新的发展理念,为患者提供更安全有效的治疗选择,促进心血管健康事业的可持续发展。

- End -

文章原文

免责声明:上述内容仅代表发帖人个人观点,不构成本平台的任何投资建议。