美股 7月看好两支股,潜力巨大!!

AMD 是 2025 年最具爆发力的科技股吗?买入 AMD,你需要了解哪些核心逻辑?我敢说,这可能是你在全网能看到关于 AMD 最硬核、最系统的一次深度解析!

视频昨天已经发布油管 Youtube,3万播放,今天 AMD大涨6%

这期内容,我们将分析 AMD 在 AI 推理时代的核心优势、真实增速、估值空间,以及那个真正决定爆发力的最大机会窗口到底藏在哪里。

除了 AMD,我们还会为大家介绍另一家正在深耕 AI 基础设施的公司—它很可能就是市场被忽视的“下一个万亿巨头”。

AMD 投资核心逻辑

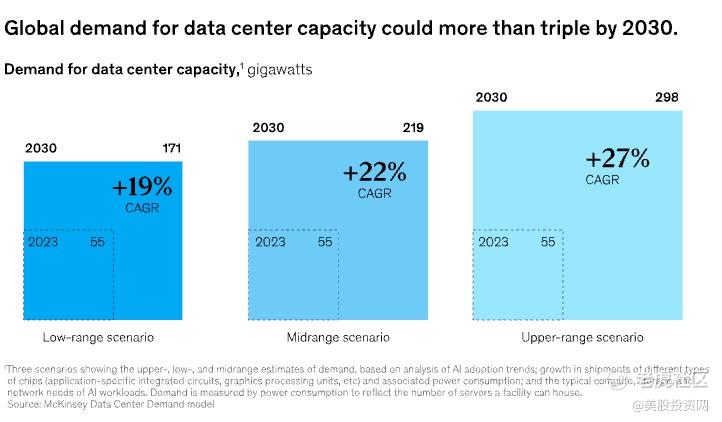

$美国超微公司(AMD)$ 的战略性突破口与前瞻性布局。首先要明确的是,因为AI真的开始大规模用起来了,全球的数据中心也正迎来一波前所未有的大扩张。根据麦肯锡预测,到2030年,全球数据中心的总需求将有望达到298千兆瓦,年复合增长率高达27%。这一爆发式增长,核心原因是,AI对算力的需求正在从“训练”阶段,逐步转向“推理”阶段。

以前我们说AI训练,拼的是谁的芯片算得快、性能强。但现在进入应用阶段,推理需求迅速放大,企业要考虑的就不只是“快”,而是要“又快又省”——响应速度要够快,功耗不能太高,部署和扩展还要灵活。性能当然重要,但成本控制和能效比变成了新的核心考量。

也正是因为这种采购逻辑的变化,AMD终于等到了自己的主场机会。

以前在AI训练市场, $英伟达(NVDA)$ 几乎是“一家独大”。它靠着CUDA生态和强悍的GPU算力,直接把对手远远甩在后头,AMD根本没法硬刚。但现在进入推理阶段,游戏规则变了。客户更在乎的是谁更划算、谁部署得更快、谁系统效率更高——而这些,刚好就是AMD擅长的方向。

AMD在服务器芯片上的能效设计一直做得不错,现在再加上MI300系列在架构上的持续优化,它正好赶上了这个换挡期。在AI推理这个新赛道上,AMD等于说是打出了一套自己的组合拳。

更关键的是,AMD自己也很清楚这点,已经把战略重心明确地转向了推理市场。在最新一季财报里,它第一次单独披露了“训练”和“推理”的业务数据,这就说明它不是试试看,而是准备在推理这边真刀真枪干一场。

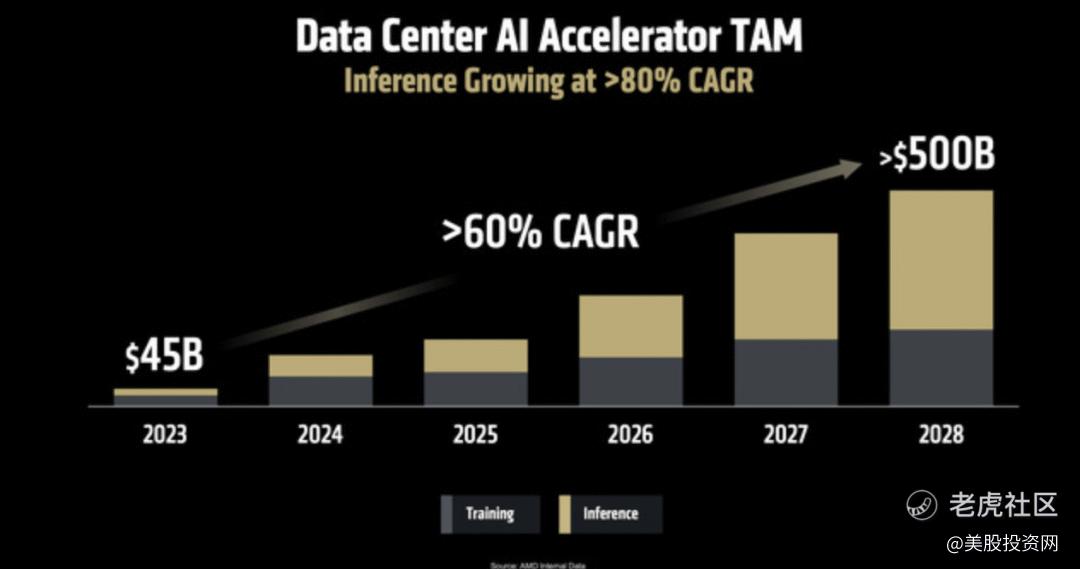

根据AMD自己的预测,到2028年,整个AI芯片市场的规模能达到5000亿美元,其中80%以上的增长都来自推理部分。换句话说,训练市场是英伟达的主场,但推理市场,很可能就是 AMD 真正爆发的大好机会!

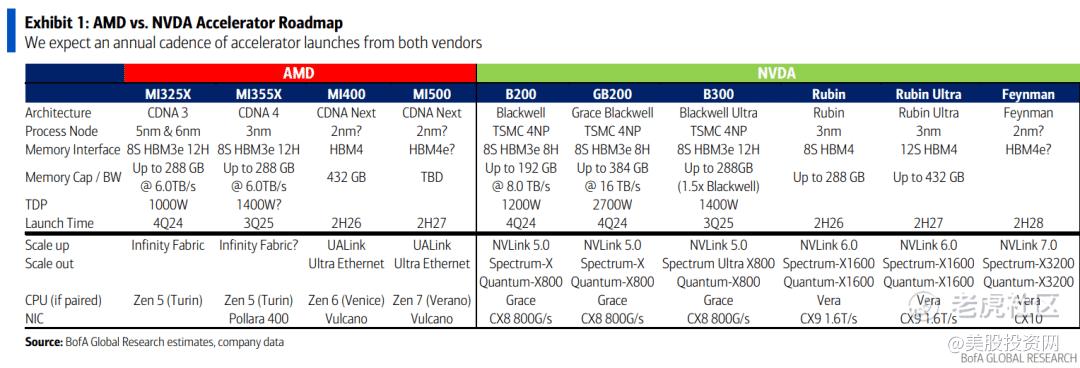

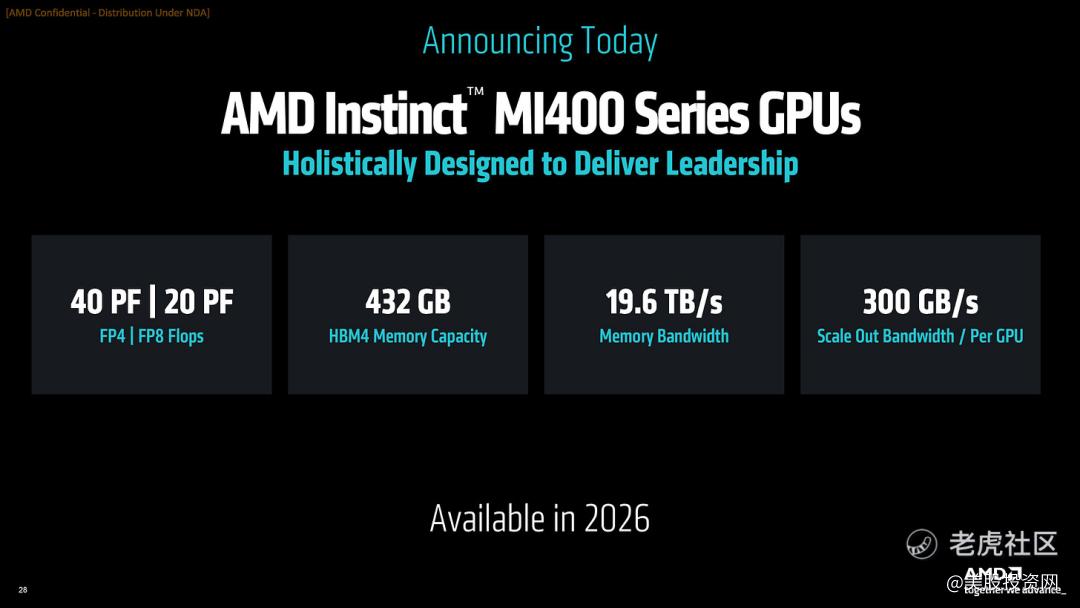

从产品节奏上看,AMD与英伟达已经步入年度迭代的同频竞争周期。 根据最新的芯片路线图,AMD今年推出MI350系列,2026年MI400系列上线,而2027年已规划MI500——每年一更,覆盖CDNA3到CDNA5架构。这一节奏与英伟达从B200、GB200,到Rubin、Rubin Ultra再到Feynman的更新路径高度同步,说明AMD已完成在高性能AI芯片领域的长期规划。

更重要的是,从功耗(TDP)、显存(HBM容量)、互联方案(Infinity Fabric到Ultra Ethernet)到芯片与平台搭配,AMD产品的系统集成能力在逐步向英伟达靠拢。 特别是未来的MI400与MI500,显然是对英伟达Rubin Ultra与Feynman的正面应对。

AMD的全栈野心

除了芯片,AMD 明年还有一张大牌要打 —— 就是它的旗舰 AI 系统 Helios。

它不只是台性能猛的新服务器,更关键的是,它背后代表着 AMD 的一个重大转变:不再只是卖芯片,而是开始把“整套 AI 系统方案”打包卖给客户。

以前大家提到 AMD,想到的可能就是“做加速卡”的供应商。但 Helios 的出现,说明它已经开始往系统解决方案提供者这个方向走了。单机架最多能塞下 72 颗 MI400 显卡,计算密度能和英伟达的 NVL72 正面对标。而且不仅适合小规模部署,它还能横向扩展,组成上千卡级别的超级集群。

那 AMD 怎么做到横向扩展的?关键在于它把 GPU 之间的互联方案做了系统级优化 —— 不再是简单拼性能,而是重新设计“怎么让这么多 GPU 高效协同”的整体架构。

支撑这套系统的底层逻辑,是 AMD一直坚持的“开放”和“模块化”。跟英伟达那种“一整套自家封闭系统”的做法不同,AMD 选择的是兼容主流标准,让客户可以自由组合计算、存储、连接等模块。这样做的最大优势,就是灵活:谁都不想被一家厂商锁死,尤其是那些追求高性价比和自主可控的大企业和云服务商。

正如CEO苏姿丰在发布会上强调的那样:

“AI的未来,不会由任何一家企业单独完成,也不会存在于一个封闭的生态系统里。”

这话听起来挺客气的,其实是对英伟达“封闭生态”策略的正面回击。这对于那些希望摆脱被一家厂商“绑定”、同时追求更高自主性和成本效益的企业来说,Helios 提供了真正有选择空间的另一条路。

Helios 所代表的开放、模块化战略,正是 AMD 构建 AI 解决方案闭环、实现更大野心的基石。 因为硬件只是进入 AI 战场的门票,真正决定长期格局的,是能否提供一套完整的 AI 解决方案。

为了打通这条闭环,AMD 已在关键节点上加速布局:不久前收购了服务器制造商 ZT Systems,目的就是把“最后一公里”的交付也抓在自己手里。接下来,它大概率还会在AI软件平台上加码,无论是自己做还是买,目标很明确——要像英伟达那样,搞一整套能承接训练、部署、推理全过程的企业AI平台。

如果这条“芯片 + 平台 + 服务”能被打通,AMD就不仅仅是英伟达的“追赶者”,而是真正具备做AI时代数据中心一站式解决方案提供者的潜力。这不仅会优化收入结构,还可能是其估值出现大跳跃的关键支点。

展望更远的未来,这张令人期待的“王牌”——Agentic AI(代理型人工智能)——也正与 AMD 的当前战略高度契合。 这类 AI 系统具备在设定目标和规则下进行自主决策和任务执行的能力,被广泛视为下一轮 AI 技术浪潮的主引擎。与当前生成式 AI 相比,Agentic AI 对算力架构、运行效率和弹性扩展能力提出了更高要求,也势必对 AI 基础设施提出更大挑战。而 AMD 当前所推进的开放、高效、模块化生态,恰恰为这一演进方向奠定了坚实的技术基础。

关键客户合作与市场爆发潜力

近期的一系列合作信号正在释放出强烈信号:AMD不仅获得了一批关键客户的战略认可,更有望在未来实现AI芯片的集中放量。

其中最具代表性的,是 OpenAI 已正式成为 AMD 新一代 MI Instinct 芯片的早期设计合作伙伴,并将采用 MI300X 与下一代 MI450 芯片。

要知道,OpenAI 不仅是AI模型研发的技术前沿,其选择具有极强的行业示范效应——它的技术选型,往往会引导一大批企业客户的采购决策。这背后,体现的是AMD产品在性能、能效、性价比等方面的全面认可。

更重要的是,合作已经不再停留在“测试”层面,而是进入了订单落地、系统部署的实际阶段。

甲骨文将在其云服务中部署多达13.1万颗MI355X芯片,是目前AMD最大规模的云基础设施合作,标志着其解决方案已具备实际交付能力。

Meta 也已确认使用MI350芯片用于推荐引擎训练和部署,验证了AMD芯片在推理成本控制与系统部署效率上的竞争优势。

马斯克旗下AI公司 Xai正在使用AMD芯片,这从技术选型侧也再次印证AMD的市场吸引力。

微软则计划继续与AMD合作开发下一代Xbox硬件平台,平台将支持多设备联动,这意味着AMD在游戏图形芯片之外,也正向多终端算力生态扩展。

从这些客户名单可以看出,AMD 正在进入一条“质量更高、转化更快”的合作通道。 这些客户要么是AI算力基础设施的核心提供者(如Oracle、微软),要么是AI部署规模最大的实际使用者(如Meta、xAI)。这说明AMD已经从“可能的替代者”变成“可实际落地的供应商”。

与此同时,AMD也在全球加速布局其AI生态图谱。中东市场成为其海外突破的重点方向。沙特、阿联酋等国正大力建设本地AI基础设施,对架构开放性和成本控制提出更高要求。AMD凭借模块化设计、高性价比以及不锁定生态的策略,成功进入该地区多个大型项目,逐步拓展出一条区别于美中之外的新兴市场路线。

价值错配与非线性增长潜力

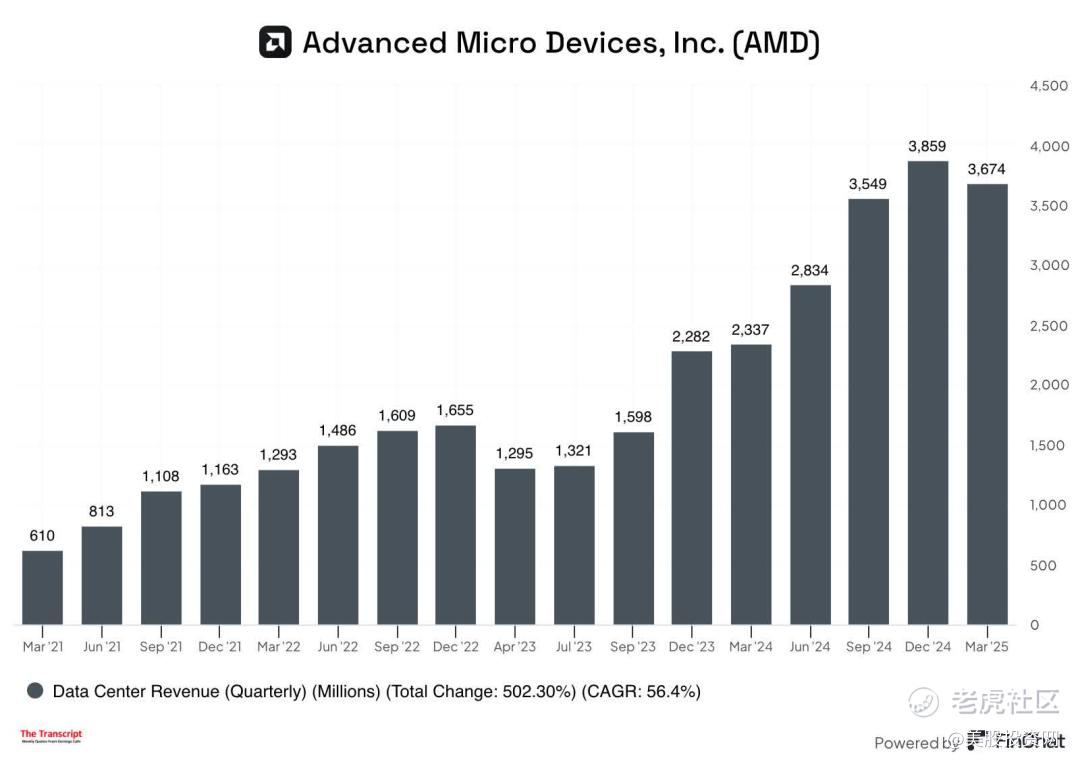

从投资的角度来看,AMD现在的AI收入和它未来可能达到的规模之间,其实还有很大差距。2024年全年,它的AI芯片收入大约是50亿美元,而2025年第一季度的数据中心营收是37亿美元,虽然增速不错,但整体体量还相当于英伟达在2023年AI起飞前的水平。

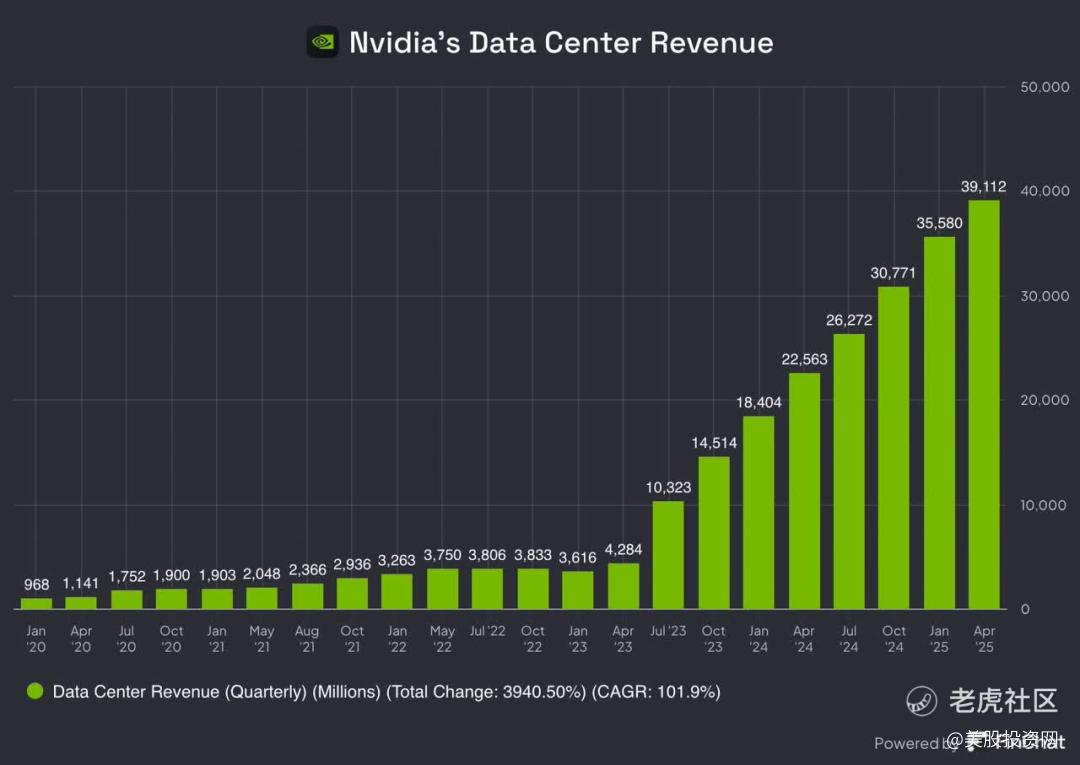

而今天,英伟达的季度数据中心收入已经突破390亿美元,市场普遍预计2025年将轻松迈过400亿美元门槛,进一步稳固其市场主导地位。对比之下,AMD仍处于AI加速器市场的早期阶段,尚未兑现其估值所对应的长期增长潜力。换句话说,这种体量差距虽然是挑战,但是也意味着AMD还有很大的成长空间,当前的估值可能还没有完全反映它未来的发展潜力。

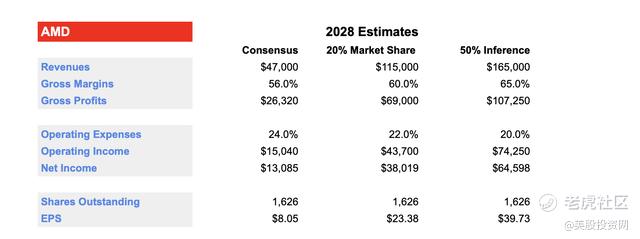

市场研究机构预测,到2025年,全球AI芯片市场的规模将达到2500亿美元,到2028年有望翻倍到5000亿美元。就算AMD只拿下20%的市场份额,收入也有可能达到1000亿美元,远超现在市场预计的470亿美元。

如果市场格局进一步变化,特别是推理市场打开了替代英伟达的空间,那AMD的想象力还可以更大。假设未来推理市场占AI总市场的60%到80%,而AMD能在这个部分拿到一半的市场,那它的AI芯片收入有可能冲击1500亿美元,接近现在英伟达的总营收。

也就是说,现在的AMD,正处在“业绩爆发前”的关键阶段。它的真实潜力,很多还没被市场看清。而这个“预期差”,可能就是2025年乃至未来几年里,投资者最值得把握的机会。对于看好AI进入推理时代的人来说,AMD或许正站在估值重估的起跑线上。风险与机遇并存的投资考量。

当然,增长预期的另一面是风险的增大。

一方面,仅仅实现当前市场预期的增长目标,AMD也面临巨大挑战。在产品性能、软件生态、客户转化等多个关键维度上,必须持续取得突破,才能真正撼动英伟达在AI芯片领域的先发优势。这一过程不仅充满技术壁垒,还伴随着客户黏性与平台依赖的惯性。

另一方面,一些核心云厂商,如谷歌、亚马逊——正在加快推进内部AI芯片(如TPU、Trainium)自研进程。算力“自供化”趋势一旦加速,可能会压缩通用AI芯片的市场份额,导致整体TAM未必能如预期般顺利突破5000亿美元。

AMD是否值得投资?

很多投资者第一反应可能是:那我直接买英伟达不是更稳吗?这个逻辑当然没问题,英伟达是行业龙头,实力也毋庸置疑。只是相对来说,英伟达现在的体量已经很大了,市场对它的预期相对较满。而AMD的故事,可能才刚刚开始——它还在加速追赶的阶段,成长空间还没被市场完全定价,所以“向上弹性”可能反而更大。

华尔街的预期其实也说明了这一点。最新预测显示,AMD未来五年的每股收益(EPS)年复合增速有望达到26.7%,而英伟达大概在14%左右。这意味着,哪怕面对强敌,AMD依然被认为有很大的成长潜力。一旦数据中心业务开始放量,利润率和运营杠杆就会同步释放,长期增长的底子也就扎实了。

所以,这不是“英伟达 VS AMD”的二选一问题,而是看你是否相信AMD能成为下一个成长极。如果你在寻找一个还在上升通道、有真实需求支撑、又没被市场完全定价的投资机会——AMD,确实值得你认真想一想。

全球数据库公司甲骨文

说完了AMD,我们接着分析另一家科技巨头——甲骨文(Oracle)。

在刚刚发布的2025财年第四季度财报里, $甲骨文(ORCL)$ 不仅全面上调了2026年的增长预期,更传递出一个强烈信号:这家公司,已经不只是卖软件的老牌厂商,而是正在成为AI基础设施领域里,那个不可或缺的重要角色。

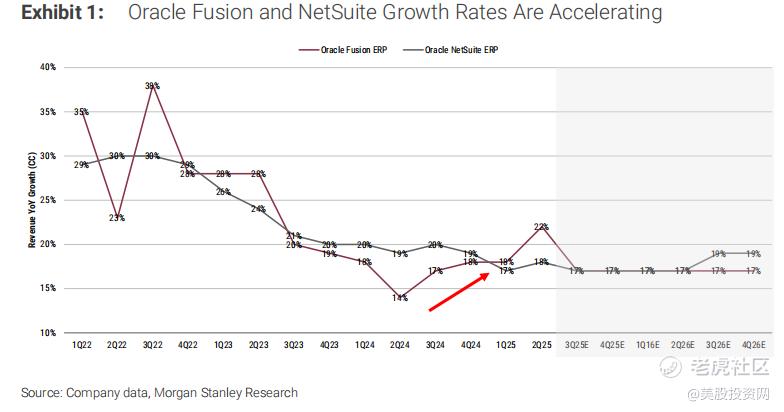

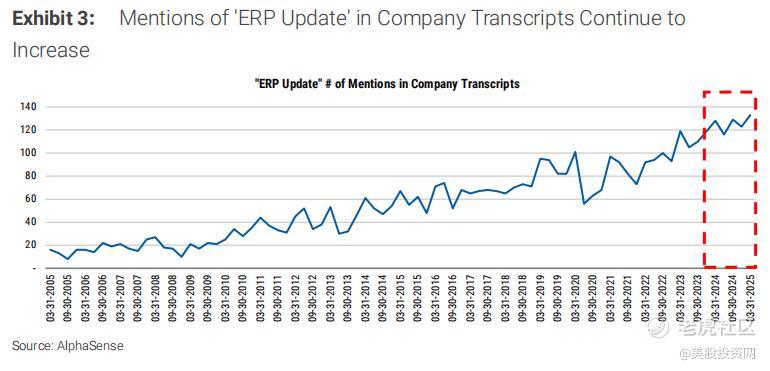

先看它的财务表现。这一次的增长,已经不是慢慢转型,而是明显的“加速起飞”。它的核心云应用产品Fusion ERP,从上个季度的18%增速提到了22%;NetSuite也从17%加快到18%。而更值得注意的是,甲骨文还上调了下一财年的增长指引:预计2026年,云应用收入将增长40%以上,云基础设施收入更是要增长70%+。这可是整个软件行业目前都很难见到的速度。

那么,这么强劲的增长,到底是怎么来的?

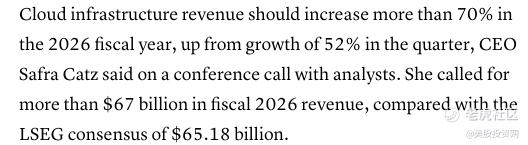

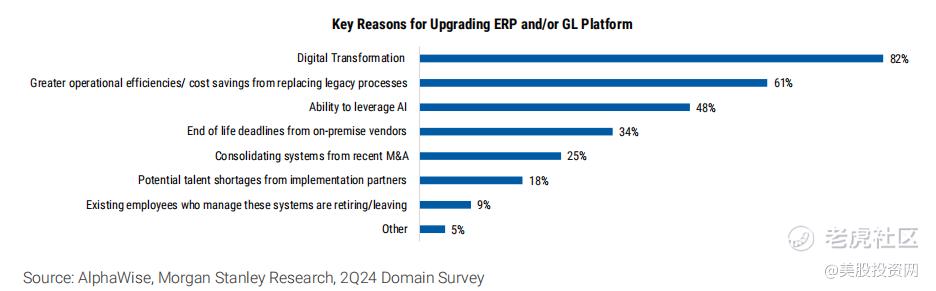

摩根士丹利最近的调研给出了答案:AI,正在成为企业把ERP系统迁移上云的决定性催化剂。调查中,高达48%的受访者表示,“为了使用AI功能”是他们做出迁移决策的重要原因之一,仅次于“实现数字化转型”和“提高运营效率”。也就是说,AI已经不是“加分项”了,而是企业IT架构升级时绕不开的核心原因。

这也正好解释了甲骨文这次财报背后的逻辑。以前企业迁移ERP,可能是为了系统跑得更快;而现在,迁不上云,就用不上AI模型,就无法实现财务自动化、预算预测、甚至自动报表生成。正如CEO Safra Catz在电话会上所说:

“客户开始意识到,只有迁移到云端,才能真正使用AI功能。如果他们想要实现自动化、降低成本、提高效率,就必须迁移到Fusion或NetSuite。”

所以说,AI对ERP的价值,已经从‘加分项’变成了‘必选项’。而甲骨文,刚好站在这个拐点上——它有成熟的云产品,也有庞大的客户基础,现在又靠AI打开了新的增长空间,正在成为这波“AI驱动企业升级”潮流中,最大的一批受益者之一。

但你可能会问:甲骨文的云基础设施(OCI)怎么可能比亚马逊AWS增长得还快?

美股投资网总结了以下三个原因。

第一,它没有硬碰硬,而是绕开主战场,选了条更聪明的路。甲骨文并没有直接和AWS正面对抗,而是选择做“多云兼容”。什么意思呢?它把自己最强的数据库服务标准化了——不管你用的是AWS、Azure还是谷歌云,都能直接对接它的系统。目前它已经建了23个多云数据中心,一年之内还要再建47个。说白了,哪怕客户原本用的是别家的云,只要数据有需求,也能接进来,让甲骨文来“跑业务”。

第二,成本优势有吸引力。在同等配置下,甲骨文的云成本比AWS便宜最多能到60%。而且还有个关键点:AWS传出数据是要收费的,超过1GB就开始按GB计价,0.09美元/GB,而甲骨文直接免这个钱。别小看这点,对训练AI模型、部署推理这种要频繁传数据的企业来说,这就是实打实的成本优势,能省下不少钱。

第三,甲骨文处于低基数的爆发增长阶段。甲骨文现在的市场份额还不到AWS的十分之一,但它去年的云业务增速是50%,今年直接把增长目标拉到70%以上。因为基数小,成长空间反而大。我们最爱找的,就是这种“从小起跳,正在提速”的估值重估机会。

讲到这里,很多人可能会以为甲骨文增长靠的就是“便宜+聪明打法”,但其实最根本的原因,是它的定位变了:它不再是那家只卖软件的公司,而是开始搭建AI时代的底层“水电煤”系统。

比如在今年一月,甲骨文宣布斥资210亿美元扩建“星际之门” AI数据中心计划,这是目前全球最大的数据中心建设项目之一。“星际之门”并非噱头,而是为了真正提供AI模型训练和推理需要的高性能算力平台。随着AI代理、AI机器人这类应用开始部署,对这种基础设施的需求也开始爆发。

而甲骨文的优势不仅是硬件,而且还在于它对企业数据流的全链路打通能力:上层有ERP和业务软件,中间有数据库,底层有算力和存储。企业想真正落地AI应用,不能只靠买几张卡,还得先把数据采集、结构化、调用这一整套流程打通。而这三步,甲骨文都有成熟的解决方案。

就像创始人拉里·埃里森说的那样:“AI的金子不是算法,是数据。”

在别人还在卷模型、卷参数的时候,甲骨文专注的是“模型怎么跑得起来,能不能落得下来”。虽然不像模型参数那样容易吸引眼球,但要真正落地到企业运营中,最核心、最难被替代的,正是这些基础能力。

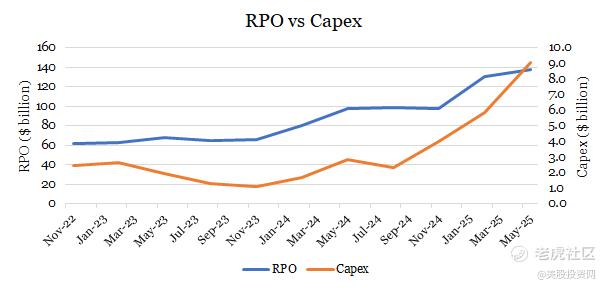

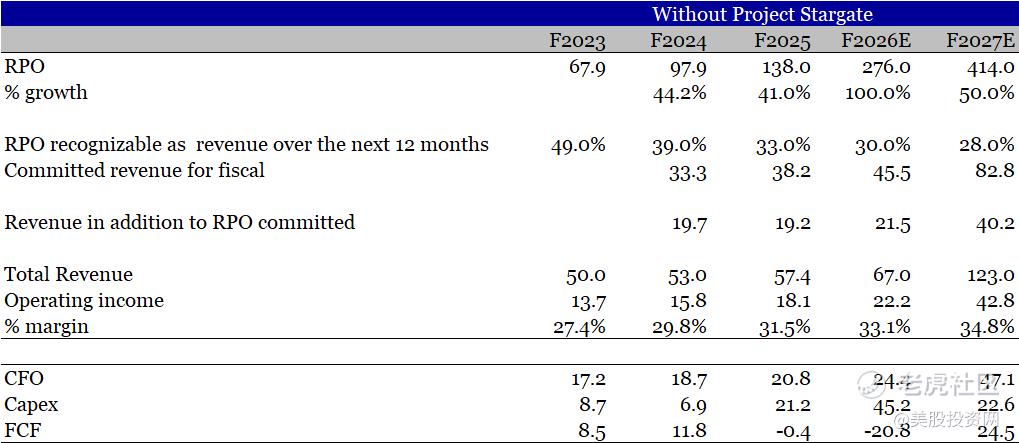

目前甲骨文的资本支出与RPO(已签署待履约订单)是高度联动的。这说明这些巨额投入并非凭空设想,而是基于客户已签订单按需扩容。随着RPO的快速增长,未来一年甲骨文将不得不加快交付节奏,资本开支有望从当前的250亿美元进一步抬升至400至500亿美元。从这个意义上说,真正的收入兑现周期,才刚刚开始。

所以我们看甲骨文,不只是关注一两季的财报数字,而是要看到它背后正在搭建的,是一整套支撑AI全面落地的底层技术和服务体系。而这种转型的深度和广度,可能还没有被市场充分认清。

从估值角度来看,目前甲骨文的市值约为5900亿美元,很多投资者仍把它当作一家传统软件公司,用旧的盈利模型去衡量它的未来表现。但如果我们换一个角度,把它视为AI时代企业数据流通、系统整合与算力部署的“基础设施提供者”,那么它的商业逻辑、估值体系和现金流能力,都值得重新评估。

你会发现,微软主攻“入口层”,英伟达掌控“算力层”,而甲骨文所处的位置,是帮助AI真正落地的“执行层”和“数据流通层”。它不是AI浪潮的边缘参与者,而是整个商业化过程中的关键枢纽。

这,才是我们真正看好甲骨文的核心理由。

今天的分享就到这里。你怎么看AMD的成长潜力?你会怎么在英伟达和AMD之间分配仓位?你认为甲骨文它能否成为下一个被市场重新定价的万亿巨头?欢迎在评论区说说你的判断,我们下期见。

免责声明:上述内容仅代表发帖人个人观点,不构成本平台的任何投资建议。