大疆寻找地面

沉闷已久的扫地机器人赛道,正迎来一个气质截然不同的闯入者。

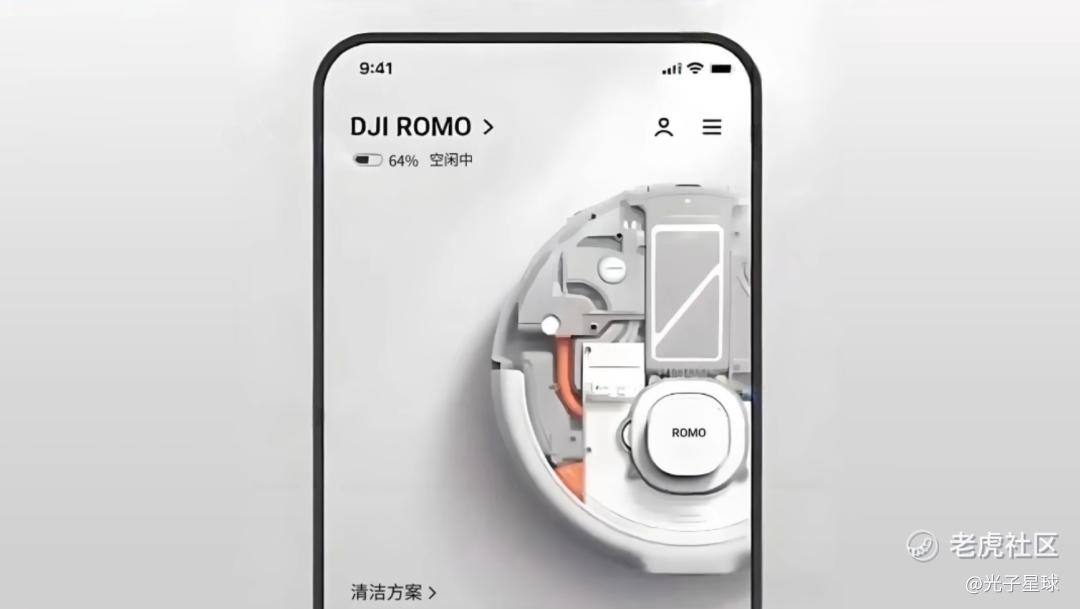

近期,内部代号为“ROMO”的扫拖一体机器人陆续曝光。虽未官宣,但从实物流出,到供应链确认、部分参数泄露,种种迹象表明,这条“反复横跳”的鲶鱼,已然游近池心。

真正让业内外神经紧绷的,并非这台产品本身扫得多干净、拖得多彻底,而是它背后的名字——大疆。

而无人机之王为何放下“翱翔蓝天”的身段,转而关心起地板上的尘埃?这个问题的答案,或许要从它原本所在的高空说起。

寻找“缓冲带”

一般来说,诸如小米、追觅等做硬件起家的玩家,往往更愿意接受“快试错”的打法——快速研发、上市,再根据市场反馈快速迭代,这也是消费电子领域惯用的产品哲学。

然而大疆确实是一个异数。其体量虽然庞大,却极少贸然出手。

行业内部流传一个共识:汪滔亲自砍掉的项目多到难以统计。这家公司对待产品的态度近乎苛刻,对失败的容忍度极低,几乎没有“先做出来再试试看”的文化。换言之,大疆不是一家喜欢用市场做AB测试的公司。

基于此,对其而言,任何一条新业务线的出发点,都不是“能不能卖掉一万台”,而是评估其能否在未来成为抵御主业风险的新支柱。

这亦解释了ROMO为何打磨四年才推向市场。它从一开始就不是一场“小步快跑”的产品试水,而是一张必须打中的王牌。

而为什么像大疆这样的公司,选择在2025年这个时间点,主动拥抱一个它曾经无视、亦略同其气质相悖的庸常市场?背后,或许是每一家技术品牌都无法回避的长期命题——当技术演进的速度快于用户规模的扩张速度,品牌难免被困在“高空”里。

其实早在2016年,大疆创始人汪滔就曾提出过一个观点:当公司年营收到达200亿元时,可能就是触达天花板。不过,随后短视频与视频媒介的爆发,为大疆押注的无人机与影像赛道打开了新的增长通道。

此后近十年,大疆几乎踩准了中国科技公司在过去十年中最确定的一条路径:在一个技术门槛高、表达动机强、用户群聚焦的垂直赛道中,迅速建立起全球竞争优势。

大疆2024年财报显示,其年营收突破800亿元人民币,同比增长35%;净利润达120.56亿元,且消费级无人机全球市占率超过70%——技术强悍、壁垒稳固、盈利能力极强。

只是,其轨道并非没有隐忧,毕竟消费级无人机,建立在一个“小而强”的用户基础之上——摄影师、旅行者、科技爱好者等对画质和飞行体验较为敏感的群体。但对大众市场而言,无人机仍是一个非刚需、高决策、低复购的产品——适合建立品牌,却很难无限放大。

一个简单的例子,最近几年间,视频平台航拍素材的边际吸引力正逐渐下滑,不复过往“另一种视角”的张力;而随着手机影像不断迭代升级,运动相机、稳定器等产品线销量同步进入平台期。

因此,尽管大疆的技术演进节奏并未放缓,但核心用户已趋于饱和,长此以往,“创新过剩而用户不足”的剪刀差,难免失去增长的纵深。

另一方面,大疆试图打造的“影像”第二增长曲线,也正步入更深的内卷。

以全景相机为例,成立仅八年的影石,正在此领域高歌猛进。2024年,其全年营收达55.7亿元,同比增长超50%;2025年第一季度,其在延续高速增长的同时,营收首次反超GoPro——后者曾是运动影像的代名词。

尽管体量尚不在一个量级,影石却已在全景相机这一垂类中逼近大疆的核心防线,成为其无法忽视的对手。

2025年7月,大疆将发布首款全景运动相机,业内普遍将其视为对影石的正面狙击。这一动作本身,也反向印证了大疆在影像市场话语权被威胁的紧张感。

换言之,大疆虽然体量庞大,但现阶段业务同无人机与影像产品线绑定甚强,一旦主力市场放缓,公司整体增长难免踩刹车。ROMO正是这种背景下的战略产物,即便扫地机器人赛道本身并非蓝海,但其指向大众市场——哪怕它不能带来爆发性增长,也足以构成一片缓冲带。

不是颠覆者,而是闯入者

技术路径的高度复用,是大疆选择扫地机器人赛道的另一重核心逻辑。

表面看,无人机与扫地机器人一个翱翔空中、对抗风阻,另一个贴地缓行、绕行桌腿,似乎毫无交集。但在底层技术结构中,两者却共享高效能电机,路径规划、动态避障算法等诸多核心模块。

换句话说,相比跨界造手机、做显示器,扫地机器人是少有的技术转译成本较低、结构协同度较高的扩张选项——它不需要大疆变成另一家公司,而是能在很大程度上复用现成战力。

从已曝光的信息看,ROMO搭载可升降式LiDAR,工作时升起进行高精度建图,遇低矮空间自动收回,平衡测绘精度与通过性,堪称大疆“飞行基因”在地面上的延展。因此,甚至有行业论调称,大疆入局扫地机器人,是对现阶段扫地机器人赛道的一次“降维打击”。

但事实上,大疆入局扫地机器人,与其说是“颠覆”,不如说是“闯入”。

一方面,中国扫地机市场前五市占率已逼近9成,行业高度集中,品牌格局基本固化;另一方面,扫地机器人已经演化为一个技术趋同、参数内卷、用户认知疲劳的品类。

如果说2020年之前的竞争仍是“技术导向”,核心算法、路径规划、模组性能决定产品上限,也决定溢价空间;那么到了2024年之后,扫地机器人已全面进入“主流归一”阶段。

各品牌在视觉导航、避障能力、清洁结构等核心指标上的差距不断收敛,参数性能被压榨到上限,效果却难言明显——产品越来越好,却越来越难被用户感知出“更好”。

不过,技术维度未必降维,品牌维度却可以降维。

毕竟,“产品均质化”行业里,品牌位序本身就是杠杆。用户无法通过产品功能来做出差异化判断,自然会将注意力迁移至更稳定、预期更清晰的辨识机制。

当下诸如石头、追觅、科沃斯等主流品牌,要么依赖性价比叙事,要么靠高频营销加持,其品牌信用建立在产品更新频率+渠道密度+价格策略之上——本质上还是打法驱动。

大疆走的路,则不是这套逻辑。可以说,在中国消费电子品牌谱系中,大疆是极少数一开始就站在“技术神性”位置的品牌。而这,在扫地机行业近乎是一种压制性存在。

某种程度上,大疆之于扫地机行业的角色,或许将像回归后的**之于手机市场——产品力无需绝对领先,也不卷价格,只要能对齐大疆品牌调性,即可从每一位头部玩家手中切下一块蛋糕,稳稳坐上牌桌。

毕竟,同样是在难以建立体验差异的赛道里,“能被信任”本身就是产品的一部分。

ROMO未出,硝烟已起

事实上,大疆要做扫地机器人这件事,业内早有耳风。而面对大疆这只“鲨鱼苗”,原本的几条“大鱼”没有选择观望,反而纷纷加码研发投入,为新一轮大战积蓄弹药。

例如,石头科技、追觅科技等玩家,抢先发布了更具技术感知力的多关节机械臂产品;与此同时,价格战并未偃旗息鼓,反而愈演愈烈,全行业利润率正被一步步压薄。

这或许也是ROMO迟迟未浮出水面的原因之一。毕竟,在入局初期,大疆必须稳住价格体系和品牌调性——一上来就掉进价格泥潭,对其而言毫无意义。

据多方媒体报道,大疆早在2023年与2024年,曾两度计划推出扫地机器人,最终均临时叫停。背后的考量,很可能与市场持续内卷,以及戴森“强行高端”未果的前车之鉴脱不开干系。

尽管现阶段,对大疆而言仍称不上是理想时机,但时间已拖得够久,而此番国补短暂停摆后重新恢复,亦为ROMO提供了相对顺势、风险可控的窗口。

另一方面,ROMO一代的销量固然重要,但真正决定其在组织资源中权重的,是能否撑起第二代、第三代,形成产品生命周期稳定演化。

因此,大疆不可能永远只做高端,品牌锚定完成之后,价格下探几乎是注定的路。毕竟在与影石的竞争中,大疆就曾动用过“价格武器”。至于是推出中端型号,还是以子品牌切入,将取决于其最终对这条赛道体量与结构的判断。

如前所述,大疆非常爱惜自己的羽毛,并非因循守旧,而是为了持续的“赢”——每一次出手都必须成功,既是其对自身的要求,更是其一大估值的锚点。

归根结底,大疆的打法从不追求“快”,而是“稳准狠”,一旦动手,必然是成体系、有后手、可持续。因此,ROMO何时推出只是“前菜”,真正的看点在于,其接下来怎么走,以及能否赢到最后。

免责声明:上述内容仅代表发帖人个人观点,不构成本平台的任何投资建议。