理想 i8 的智能革命:从汽车制造商到 “出行 AI 公司” 的跃迁

聊理想 i8 不能只盯着续航和空间,这台车最让我兴奋的,是它背后藏着的智能驾驶革命。当同行还在卷传感器数量时,理想直接甩出了 VLA 司机大模型 —— 这哪是升级辅助驾驶,分明是给汽车装了个 “数字大脑”。

先科普下这个 VLA 架构的厉害之处。它把原来的端到端 + VLM 双系统,进化成了具备空间理解、思维、记忆沟通和行为能力的 “四合一” 系统。简单说,以前的辅助驾驶是 “照本宣科”,遇到突发情况容易懵;现在的 VLA 大模型能 “思考”,比如你跟它说 “前面那辆红色轿车别挡道”,它能理解你的情绪,还会规划路线巧妙避开,这已经不是传统意义上的 “辅助”,更像个会学习的副驾。

最绝的是 “连续交流” 功能。试过跟导航吵架吗?“你怎么又绕路”“前面堵车不会提醒?”—— 传统系统要么装死,要么机械回应。但 VLA 能跟你像人类司机一样唠嗑:“刚才是因为前方有事故临时改道,现在路况更新了,咱们走主路更快,您看行吗?” 这种交互体验,直接把智能驾驶的使用门槛干到了零,老人小孩都能轻松上手。

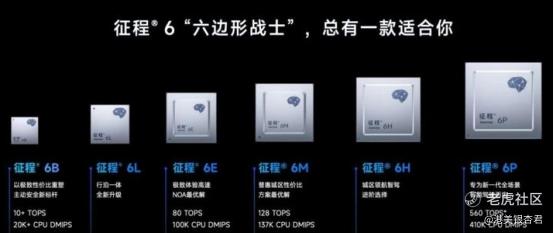

这背后离不开地平线征程 6M 芯片的加持。四芯合一 128TOPS 算力,听着抽象,换算下就是能同时处理激光雷达、毫米波雷达、摄像头等多模态传感器的海量数据,相当于给 VLA 大模型配了台超算中心。更关键的是 “软硬协同”,算力上去了功耗还优化了,不会像某些车型开着辅助驾驶就掉电如流水。

理想和地平线这对 “十年老搭档” 确实默契。从第一代征程芯片用到现在第三代,每次都是首批量产,这种深度绑定不是简单的采购关系,更像联合研发。就像苹果和台积电,硬件厂商懂软件需求,软件厂商反推硬件升级,这种 “双向奔赴” 才能搞出真东西。年底全量推送的城市 NOA,有这对组合打底,我赌五毛会比预期更惊艳。

再往深了看,VLA 大模型的 “成长属性” 才是杀招。它会学你的驾驶习惯 —— 你爱抢黄灯它就激进点,你佛系开车它就稳当点;你常去的菜市场门口有个隐蔽减速带,它会记下来提前提醒;甚至你老婆不让你走某条拥堵路段,它也能记住这个 “家庭规则”。这种 “千人千面” 的进化,让汽车从工业产品变成了有温度的伙伴。

安全层面,理想 i8 把主动安全玩出了新高度。AES 自动紧急转向新增的 “慢车加塞” 场景,简直是为早晚高峰量身定做。在北京二环上被公交车别一下的酸爽,谁经历过谁知道,现在系统能帮你预判并轻柔避让,既安全又不突兀,这才是用户真正需要的 “黑科技”。

电池安全的极限测试也很有说服力。枪击、雷击、冰冻这些场景虽然极端,但恰恰戳中了用户对电池安全的深层恐惧。理想用 “暴力测试” 证明 5C 电池的可靠性,比发一百份白皮书都管用 —— 资本市场讲究 “预期差”,当大家还在担心纯电安全时,理想已经把这块短板变成了长板。

李想在十周年节点推出 i8,其实是给市场释放了一个信号:理想不满足于做 “增程之王”,而是要在纯电赛道重新定义规则。从增程技术到 5C 超充,从 L 系列到 i 系列,这家公司的打法始终是 “用户痛点导向”—— 用户怕续航焦虑,就搞超充;用户怕智能驾驶不好用,就搞大模型;用户怕六座车不安全,就堆满激光雷达和安全配置。

在 30-40 万纯电 SUV 市场,理想 i8 的竞争力已经不止于产品本身,而是 “硬件 + 软件 + 服务” 的综合生态。当对手还在比拼参数时,理想已经通过 VLA 大模型构建了用户粘性 —— 就像 iPhone 用户离不开 iOS,未来理想车主可能也离不开会聊天、能成长的 VLA 副驾。

资本市场看新势力,看的从来不是当下的销量,而是技术壁垒和用户心智。理想 i8 证明,它有能力把 “家庭用户” 这个标签从细分市场做成护城河。接下来就看交付量能不能跟上,只要产能不掉链子,这台车很可能成为理想股价的又一个催化剂。毕竟,能持续把用户需求转化为产品力的公司,运气都不会太差。

免责声明:上述内容仅代表发帖人个人观点,不构成本平台的任何投资建议。