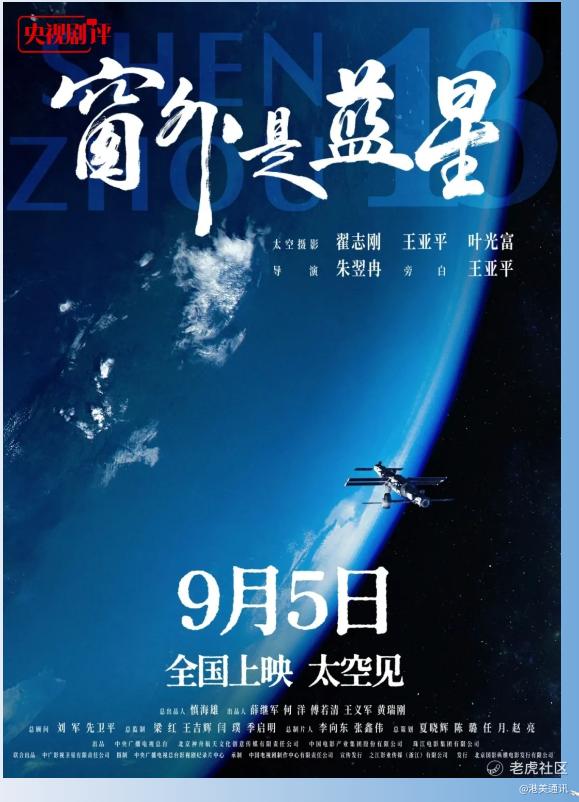

央视剧评|《窗外是蓝星》:中国人在太空铸就银幕里程碑

《窗外是蓝星》总票房已突破2000万元,这对于一部纪实性电影来说是一个不错的成绩。

当神舟十三号载人飞船划破天际奔赴中国空间站,一同启程的还有一部注定将载入中国电影史册的太空实拍电影——《窗外是蓝星》。

这不是一部传统意义上的科幻剧情片。它巧妙地将太空探险的主题叙事与纪录片的真实内核融为一体,依托国家航天科技实力与媒体平台创新能力,将思想层面的崇高追求与艺术表达的温情诗意深度统合,最终成就了一部“思想+艺术+技术”高度协同的太空影像史诗。

《窗外是蓝星》的思想内核超越了简单的科技成就展示,升**对国家形象、民族精神以及人类共同命运的深刻思考。

影片立意高远,胸怀“国之大者”。

这使得影片首先具备了一种宏大的文献价值——它首次全景式、高清晰度地记录了中国航天员长达六个月的太空驻留全过程,从出发、在轨工作生活到顺利返回,每一帧画面都是珍贵的历史档案,是中国航天里程碑事件的权威影像。

当国籍、地域的界限在太空视角和蒙太奇交织下变得模糊,共同守护这颗脆弱星球的使命感便油然而生。

这种将个人情感、家国情怀与人类命运共同体意识交织于一体的表达,使得影片的思想内涵既具有鲜明的中国特色,又蕴含着超越民族的人类共通价值,实现了国家叙事与人类情怀的和谐统一。

“在太空中拍电影”,导演朱翌冉称这是一个“疯狂的念头”。

拍摄任务完全由神舟十三号乘组航天员翟志刚、王亚平、叶光富在执行繁重科研任务的间隙,使用由总台团队根据空间站环境专门集成研发的全国产8K超高清太空摄影机完成。

为适应太空环境,团队攻克了火箭发射时剧烈震动防护、舱内存储与供电、素材天地往返、失重状态下拍摄运行模式等技术难点。

这种在真实太空探索进程中同步进行的高规格电影拍摄,其技术难度、组织协调复杂性和风险控制要求,远远超出了常规电影制作的范畴,树立了电影工业制作的新标杆。

这种创作勇气和制作标准,彰显了总台不可替代的重要职责与独家优势。

技术在此不仅是记录手段,更是强化体验、传递情感、升华主题的关键载体,真正做到了“于细微处见震撼”,为中国纪实美学开辟了全新的维度。

在深刻的思想内涵与坚实的工业基础之上,《窗外是蓝星》的艺术表现同样可圈可点。

它成功地将看似枯燥、专业的太空科考素材,提炼、编织成一部充满情感温度和诗意美感的电影作品。

艺术结构上,影片以“摘星星”这一充满童真和诗意的愿望作为叙事由头,开篇点睛且首尾呼应。

它赋予航天任务一个温暖的情感目标和戏剧性悬念:妈妈能否为女儿摘到星星?

这个主线自然而然地串联起航天员的日常工作、训练点滴、天地通话以及对宇宙星辰的凝视,使得严谨的科学探索活动始终浸润在浓厚的“情感”之中,形成了内在的叙事张力。

当王亚平在太空课堂中,对着地面的孩子们说“星星是摘不下来的,但我们可以用自己的努力去照亮追逐梦想的道路”时,个人情感升**对一代人的激励,完美诠释了“梦想”与“科学”的真谛。

作品的巧妙之处还在于保持了主体影像的统一性,即叙事的主要部分只采用空间站里拍摄的画面,辅以来自地球通过传播而来的声音构建了多维叙事空间。

航天员亲自掌镜的视角赋予了画面极强的真实感和代入感。镜头时而聚焦于舱内失重环境下生活的新奇细节(如水珠漂浮),时而转向舷窗外那令人屏息的宇宙奇观。

地球的弧线、大陆的轮廓、海洋的蔚蓝、极光的舞动,这些超高清画面本身就如同磅礴的交响诗,传递着造物的神奇与宇宙的浩瀚。

《窗外是蓝星》始终从太空视角为观众还原“那一刻”的舱内发生了什么,完好保留了影像的连续性和观影体验的沉浸性。

声音的运用是该片的重要创新所在。

中央广播电视总台海南之声,2022年春节联欢晚会的倒计时声,指挥中心在航天员出舱执行任务时传来的问讯,地球上的太空课堂,以及王亚平女儿“摘星星”的童真呢喃......以声音为线索构筑一条天地之间对话的桥梁。

此外,影片中诸多生活化、充满随机性的有趣细节,其柔性叙事将“惊天动地”的航天事件转化为“天地联动”的情感牵连。

本片对纪实影像的创造性阐释与表达,创造出一种独特的“中国式太空美学”:它既是宏伟壮丽的,又是亲切细腻的;它既展示着科技理性的强大力量,又洋溢着人文关怀的浪漫诗意。

它让观众沉浸其中,不仅作为科技的旁观者,更成为情感的参与者,共同经历这场从地球到太空、再回望蓝星的情感旅程。

这扇“窗”已经打开,窗外是家园,是梦想,是中国电影与航天事业共同奔赴的星辰大海。

《窗外有蓝星》完成了一次融合国家叙事、东方美学与人类情怀的艺术表达。它既是一部具有永恒文献价值的航天影像档案,也是一部拥有高超艺术水准和沉浸式体验的精彩电影。

“我已观影,感觉良好”。

免责声明:上述内容仅代表发帖人个人观点,不构成本平台的任何投资建议。