西贝贾国龙:活在自我世界的 “说教者”

秦人不暇自哀,而后人哀之;后人哀之而不鉴之,亦使后人而复哀后人也。

——《阿房宫赋》

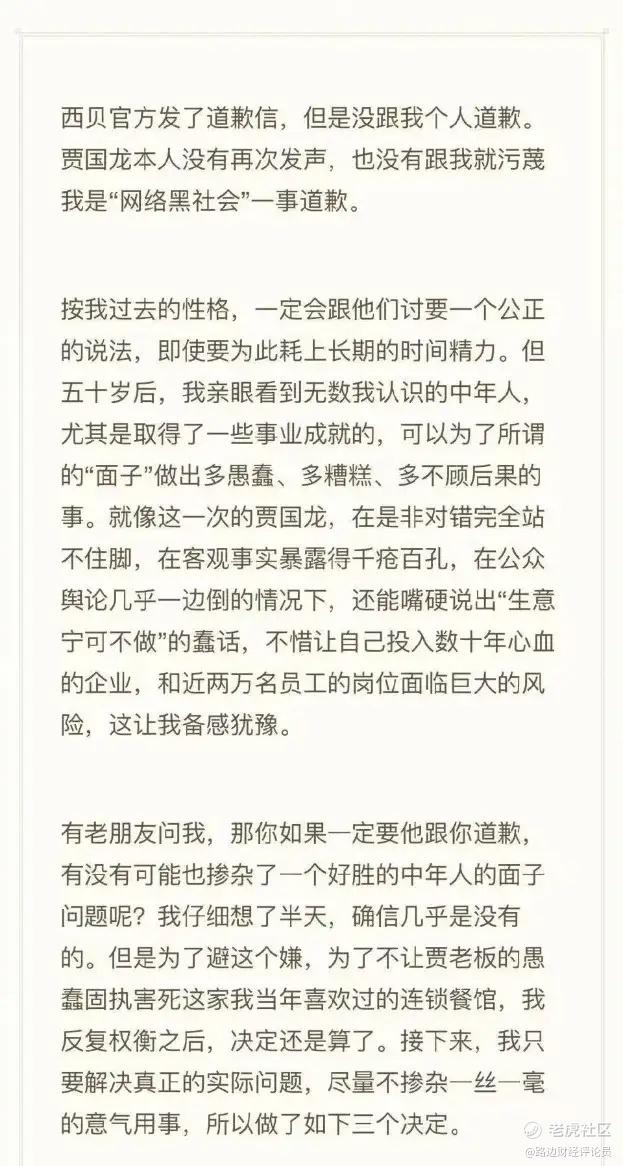

截至9月15日晚,西贝与罗永浩之争,以罗永浩单方面宣布决定放弃追究西贝暂告一段落,但西贝在官方的道歉信中,依然没有向罗永浩个人道歉,贾国龙本人也没有再次发声。

不管你是公关人、企业主、消费者还是吃瓜群众,估计都被最近西贝和罗永浩的争端惊掉下巴。

罗永浩对西贝 “全是预制菜还卖得贵” 的吐槽,本是消费者对商家再正常不过的反馈,却因西贝创始人贾国龙一系列令人匪夷所思的回应,将西贝一次次推向了舆论的风口浪尖。

我们深入观察贾国龙在此次事件中的言行,不难发现,他似乎活在自己构建的世界里,话语间满是爹味和说教,周围更是围绕着一片吹捧之声,尤其是西贝使用公关公司华与华还推波助澜,支持他和罗永浩正面硬刚,更是令人质疑其专业性。

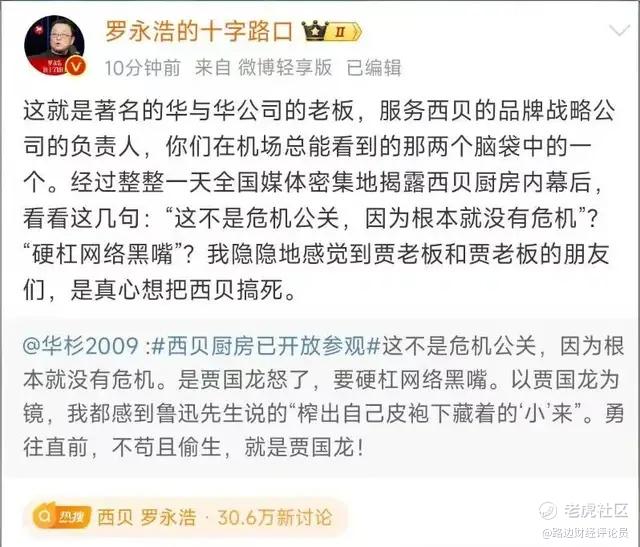

不过有意思的是,9月15日上午,华与华的老板已经给率先罗永浩道歉,可能是考虑到此次争端中,公众的怒火正从西贝烧向华与华,有可能危及到未来的业务发展。

01

前车之鉴难醒,餐饮大佬集体陷入 “爹味沟通” 怪圈?

在这个过程中,我们发现一个非常有意思的现象,信息茧房其实无处不在,不仅普通人生活在信息茧房中,大佬也是一样。

在餐饮这个行业中,已经有一个先例——钟薛高,因为陷入舆论漩涡最终破产。前段时间的爱康国宾、百果园,基本上都在和消费者的沟通中居高临下,并且创始人频发错误言论,给企业造成了巨大的公关压力。但似乎这么多耳熟能详的案例,并不能阻挡这些创始人对着公众发表一些“爹味”十足的讲话。

而且不仅贾总本人喜欢“自我”表达,贾总的“朋友圈”也普遍支持且主动发声。当西贝陷入舆论危机,众多行业大佬纷纷出面力挺贾国龙。巴奴毛肚火锅杜中兵凌晨转文章,吉祥馄饨张彪直接表达对西贝的信任,朱光玉火锅李扬形容 “平台公知正勒紧餐饮人的钢丝绳”。这种行业内的抱团支持,看似在关键时刻给予了贾国龙支撑,实则让他听不到外界真实的声音。

在这样的环境下,贾国龙很难意识到自身的问题所在,愈发坚信自己的判断,愈发沉浸在自我的认知体系中。华与华营销咨询有限公司董事长华杉,更是连发几条微博坚定地站在贾国龙这边,声称 “这不是危机公关,因为根本没有危机”“西贝是中国最好的企业之一,老板硬杠,为习惯隐忍的好人做示范”。这样过度的吹捧,让贾国龙在错误的道路上越走越远,对舆论危机的严重性视而不见,最终导致西贝的舆论危机不断升级,陷入更加被动的局面。

02

西贝 “一言堂”,创始人主导的公关失序

其实西贝的规模并不小,员工超18000人,年营业额62亿元,算得上是一个中大型连锁餐饮公司。

但本次暴露出的问题是西贝公关部在台前缺位,以及老板各种“捅自己”的操作,背后原因恐怕西贝仍然是贾国龙的“一言堂”。

这也不难理解,毕竟老板贾国龙是从一家20㎡左右的小餐馆一路开到了如今的大型连锁餐饮企业,整个过程中充满了艰辛,同时也收获了人生重大的成就和自信。这时候作为公关部的下属,很难给出让创始人信服且执行的建议,一不留神还有可能“因言获罪”导致失业,所以也只能任由老板自由发挥,事后再进行补救。

而这种模式最大的弊端在于,老板本人必须对市场及消费者具有强烈的洞察本领才能发挥正面作用,但并不是每一位领导者都具有这个本事。在社交媒体上比较活跃的小米集团创始人雷军,似乎令一些老板产生了不切实际的幻想:只要我愿意做,愿意“放低姿态”和消费者沟通,就能产生同样的效果。

事实却是,大到某位70多岁的女企业家,小到前文提到的爱康国宾、百果园、钟薛高,以及西贝的贾国龙,无一例外都在与消费者的沟通上翻车,并且给企业带来许多负面危机。

而且这种一言堂的另一种危害在于,管理者周围没有人敢“讲真话”,久而久之企业管理者会不接地气,无法真实感知消费者的需求。例如在本轮危机伊始,贾国龙言之凿凿地声称西贝绝没有预制菜,并且近乎“自杀式”地开放后厨给全社会参观,至少说明了两件事:1.贾国龙本人认知中的预制菜与普通消费者的认知存在巨大的偏差;2.贾国龙根本不了解大众对于预制菜的真实态度。

当然同样的问题不仅出现在西贝,几个声援西贝的连锁餐饮都有,尤其在已经看到公众对于预制菜的愤怒前提下,还要上赶着“送人头”,既无知又傲慢。

03

餐饮企业破局指南

再回过头来看,西贝至少给餐饮企业敲响了一些沟通“警钟”。

首先,企业要建立 “平等沟通” 的消费者对话机制,而非 “说教式回应”。当面临消费者质疑时,第一步不该是辩解或教育,而是放下姿态倾听 —— 比如在事件最开始,西贝能主动和罗永浩进行沟通,并且借助罗永浩的直播团队对西贝的整个供应链体系的规范程度进行宣传,至少不会闹到今天的局面。

其次,企业要坚守 “价值匹配” 的产品底线,而非 “概念模糊” 的文字游戏。消费者对 “预制菜” 的不满,核心是 “高价买不到对应价值”—— 花了现制菜的钱,却吃到了缺乏烟火气的半成品。类似企业应明确标注菜品制作方式,无论是预制、半成品还是现制,都坦诚告知消费者,让消费者根据自身需求选择;同时要优化成本结构,确保价格与品质相匹配,比如若使用半成品,就通过简化流程降低价格,而非在 “定义” 上做文章,忽视消费者的真实体验。

最后,企业要打破 “圈子吹捧” 的信息壁垒,主动拥抱 “多元监督”。管理者不能只听行业伙伴的 “赞歌”,更要关注普通消费者的评价、第三方测评机构的反馈,甚至是竞争对手的优点。可以建立 “外部观察员” 制度,邀请媒体、消费者代表、行业专家组成监督小组,定期对企业产品、服务提出意见,避免陷入 “自我感觉良好” 的误区。同时也要引进一些现代企业的管理机制,避免事事决策“一言堂”,才能让企业走的更远。

免责声明:上述内容仅代表发帖人个人观点,不构成本平台的任何投资建议。