用 "笨办法" 走通了 "难道路" | 一场被挑战倒逼的战略跃迁

雷军的年度演讲将于今晚19:00开启,想起那场只有愿景和100亿美元承诺的“空杯”发布会。当时分析师们普遍在研报里写下“no prototype, no specs, no price”,更有段友把小米跨界造车比作“让星巴克改行卖轮胎”。但从2021年“只有一张嘴”到2024年SU7交付突破13万辆、仅用230天创下新势力最快10万辆纪录,雷军把曾经只存在于发布会聚光灯下的设想,变成了街头呼啸而过的车流和停车场里一排排实车,也完成了一次教科书级的生态突围。

从手机到 “人车家全生态”:一场被挑战倒逼的战略跃迁

小米的生态突围之路,本质是消费电子巨头在技术封锁与市场饱和双重压力下的必然选择,其核心逻辑可拆解为三个维度的递进:

战略锚点:2020年的生死抉择

2020年成为小米命运转折的关键节点绝非偶然。彼时国内智能手机市场被**、苹果等巨头挤压,同时遭遇芯片供应瓶颈,仅靠手机业务难以突破增长天花板。雷军的决策并非激进冒险,而是基于生存危机的理性布局,将鸡蛋从手机一个篮子,分到汽车、芯片、IoT三个篮子。这种转型不是简单的业务叠加,而是构建“硬件-软件-生态”的三重护城河:手机作为生态核心入口,汽车成为移动智能空间,芯片则掌握底层技术自主权,三者通过澎湃OS形成数据与服务的闭环。

技术底座:用千亿投入砸出来的协同效应

小米的突围从来不是单点突破,而是技术能力的跨领域迁移与复用。芯片攻坚的十年迂回:从2014年松果电子成立,到2017年澎湃S1的不温不火,再到2021年玄戒技术公司重启研发,小米花135亿元、组建2500人团队,最终实现3nm制程的玄戒O1芯片量产。这款芯片不仅让小米手机硬件成本降低20%,其集成的UWB超宽带技术更成为“人车互联”的关键,实现手机与汽车的厘米级无感解锁、车内环境自动同步等场景,为生态协同提供了底层硬件支撑。

汽车研发的降维打击:小米将消费电子的“用户思维”注入汽车行业,SU7的性能调校、YU7的天际屏设计,均精准击中35岁以下青年用户对“科技感+个性化”的需求。更关键的是,手机业务积累的AI算法、影像技术被直接复用至智能座舱,而汽车行驶产生的海量数据又反哺芯片迭代,形成“研发-应用-优化”的正向循环。

生态逻辑:从“连接设备”到“连接生活场景”

与传统车企“造交通工具”、科技公司“做智能硬件”的单一逻辑不同,小米的生态核心是场景穿透:当用户带着小米手机靠近SU7,车门自动解锁,座椅调整至预设位置;进入家门后,汽车导航目的地自动同步至智能家居中枢,空调提前调至适宜温度。这种体验的实现,依赖玄戒芯片的算力支撑、澎湃OS的跨设备调度,以及IoT平台连接的6.55亿台智能设备,最终完成从口袋里的小科技到全场景智能生活的跃迁。

触动人心的三个改变:勇气、韧性与清醒

从性价比信徒到技术赌徒的决心之变

最令人震撼的,是小米押注核心技术的决绝。2021年3月正式宣布造车计划时,雷军宣布未来十年投入100亿美元(约650亿元人民币)这一决策基于对行业规律的深刻认知:在智能汽车“赢家通吃”的赛道上,只有跻身全球前列才能生存,而核心技术无法靠收购获得。从坚持自建北京亦庄工厂到SU7 Max高性能版计划挑战纽博格林赛道,小米以高投入姿态打破了市场质疑。

从快速迭代到长期主义的耐心之变

小米曾因手机迭代速度被贴标签,但在造芯与造车领域展现出战略定力。造芯之路历经澎湃S1的平淡、澎湃S2研发受阻(未量产)转而通过澎湃C1影像芯片、P1快充芯片等细分领域持续积累技术;造车团队通过深度调研,拒绝“先做SUV”的捷径,执意从轿车SU7切入以夯实底盘技术基础。这种“十年磨一剑”的韧性,恰是突破技术壁垒的必备品质。

从用户中心到生态共荣的格局之变

小米的改变延伸至产业链赋能。澎湃系列芯片在影像、充电等领域的量产应用推动了国产半导体中端技术发展,被央视评价为创新案例;在汽车领域,通过与地平线合作开发智驾系统、绑定蜂巢能源保障电池供应,小米构建起包含上千家供应商的产业生态,这种“自主突破+产业协同”的模式,远比单打独斗更具长远价值。

新品与未来:对标苹果的野心与隐忧

即将发布的新品:生态协同的集大成之作

从现有信息看,9月25日发布的新品将成为小米生态战略的集中展示:

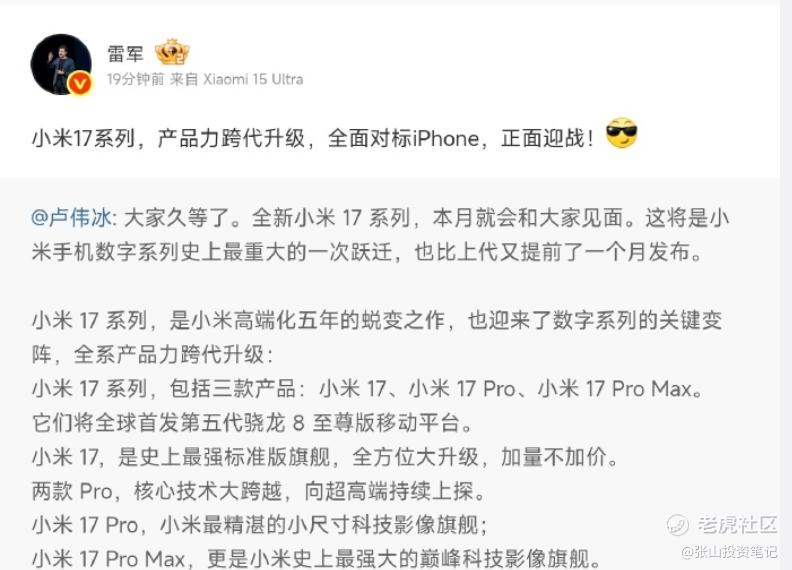

小米17系列:正面宣战苹果的信号弹跳过16直接命名17,与iPhone17系列对齐的策略极具象征意义,这标志着小米从追赶者转向挑战者。其首发的第五代骁龙8至尊版芯片与妙享背屏,前者确保性能天花板,后者则强化生态交互,可直接控制智能家居、查看汽车续航,将手机打造成生态控制中枢。

小米Pad8系列:生产力场景的补全全系标配11.16英寸高刷大屏,Pro版搭载骁龙8至尊版满血版,配合澎湃OS3的跨屏协同功能,可实现与手机、电脑的文件拖拽、应用接力。若标准版真如传闻搭载玄戒芯片,将是自研芯片首次下沉至平板品类,进一步降低生态硬件的成本门槛。

科技家电:场景互联的最后一块拼图虽然具体品类未披露,但结合人车家全生态战略,预计将推出支持汽车远程控制的空调、与手机健康数据联动的空气净化器等产品,实现“车-家”场景的无缝衔接。

未来发展的期待与挑战

值得期待的突破点:芯片车载化落地:玄戒芯片已瞄准智能座舱与自动驾驶场景研发,未来若实现车载适配,将彻底摆脱对英伟达、高通的依赖,大幅降低汽车研发成本。高阶自动驾驶量产:与地平线合作开发的厘米级自动泊车技术已落地,若能借助汽车销量积累的数据快速迭代,有望在2026年前实现城市NOA的全场景覆盖。生态订阅服务变现:当手机、汽车、家电形成数据闭环后,小米可能推出MIUI+车载+家居的打包会员服务,从硬件盈利转向服务盈利。

必须跨越的障碍:产能爬坡压力:尽管小米宣称每76秒下线一台车,但SU7提车周期仍长达30周,YU7的订单恐面临交付延迟风险,产能不足可能错失市场窗口期。研发投入平衡:未来五年2000亿研发预算需在手机、汽车、芯片间精准分配,过度倾斜任一领域都可能导致生态失衡。

结语:中国科技企业的突围样本

小米的生态转型,本质是用 “笨办法” 走通了 “难道路”,没有依赖资本并购,而是靠持续的研发投入、长期的技术积累、坚定的用户导向,在芯片与汽车这两个 “硬骨头” 领域撕开缺口。从澎湃 S1 到玄戒 O1,从手机到 SU7,小米的每一步 “改变” 都在证明:中国民营企业不必在全球产业链中扮演组装者角色,只要敢押注、肯坚持,同样能成为规则制定者。

这场突围尚未终局,但雷军的 “两个孩子上大学” 之喻,已然写下最动人的注脚:真正的科技突围,从来不是顺风顺水时的锦上添花,而是逆境中 “押上全部” 的勇气与坚守。

免责声明:上述内容仅代表发帖人个人观点,不构成本平台的任何投资建议。