电商补税潮来袭,“缺票”下的利润生死局

来源:东哥解读电商 作者:金珊

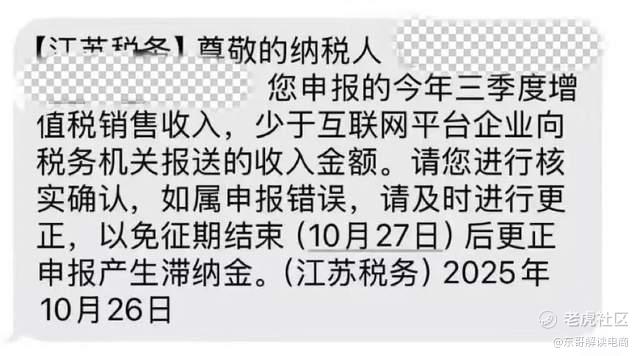

最近不少电商商家都收到了补缴税款的短信。短信内容大致是,“您申报的今年三季度增值税销售收入,少于互联网平台企业向税务机关报送的收入金额。请尽快核实。”

图源:网络

商家来自各个平台,有做跨境亚马逊的,还有国内淘宝抖音,甚至美团和饿了么的餐饮商家,以及一些小的垂类互联网平台的供应商。

一些商家选择补缴税额,另外一些商家还处在观望当中。当数据变得更加透明,真实的经营状况暴露在监管下,电商商家正在经历一场大地震。

史上最严监管

目前已经有不少商家在社交平台上晒出了自己的补税记录。有商家210万的销售额,最后补税缴纳了2.3万元。商家感慨,“补了补了,这日子没法过了。”“利润都用来缴税了。”也有商家给自己的企业预估了一下,发现企业所得税加上增值税总计要补600多万。

还有商家选择先试探态度,这个季度只报了30万的销售额,但很快被严格监督。因为30万元正好卡在了季度销售额免征增值税的节点上,大于这个数字就要缴纳增值税了。

现在的监管比以往更加严格了。有知情人士原本和实际情况相差三成之内,都不会被深入追究。但是目前只要是和互联网平台报送的金额出现不符,就会通知商家尽快核实。甚至还会对营销费用进行严格审查。

甚至商家内部一直在传言,主动报税只查7月到9月的,不主动报税可能倒查过去一整年或者从企业成立以来的所有纳税情况。

原因还是此前的互联网纳税新规(《互联网平台企业涉税信息报送规定》)。10月已经有超过4100家境内外的平台已经完成了首次报送。

过去商家的纳税信息不透明,很难被监管。很多个人店通常会被视为小规模纳税人,主要通过应税销售收入的1%(优惠政策,原本为3%,现在实行1%到2027年底)来缴增值税。但实际上销售收入可能已经超过500万。

但是当平台把终端的数据上报后,信息无处遁形,更真实的经营情况也被暴露出来。月底相关部门根据平台报送已经完成了核查,开始通知商家补税。

电商行业已经正式进入了“最强监管时代”。牵一发动全身,新规的实施,不仅会影响到商家的利润,也会影响到每个购买商品和服务的消费者。

让这些商家头疼的不是眼下的补税问题,而是未来成本利润会发生变化。有商家发现自己缴完税之后,直接亏钱。

进项票成为利润生死局

让无数商家头疼的是进项票。能找到多少进项票,直接影响了最终的利润。

应交增值税是指一般纳税人和小规模纳税人销售货物或者提供加工、修理修配劳务活动本期应缴纳的增值税。按销项税额与进项税额之间的差额填写。

以一家为互联网平台提供生鲜食材的供应商为例。这家个体户的工作日常是定期去菜农果农手里收购农产品,然后进行简单的包装和加工后,放到互联网平台上销售。

原本每个月实际有100万元的含税销售额,毛利率大概保持在10%。在新规实施之前,每个月会有3万元的净利润。

因为上游主要是农民,过去采购的过程中也无法开票。同样的问题也发生在不少商家身上,不只是农产品,因为开票就会增加税的成本,采购的价格就会上升。所以进项票不全一直都是行业内的通病。

但是在新规实施后,供应商必须要根据互联网报送的数据进行缴税,情况发生翻天覆地的变化。

如果这家公司能找到所有采购商品对应的进项发票的话,自己的利润也将缩水近四成。由原来的3万变成1.6万元。要是保持原有的净利润水平,理论上需要提价1.4%。

如果情况更惨,这家公司只能找到50%的进项发票,那么可抵扣的金额就会变少。最终的利润也会由原来的盈利1.6万元,转变为亏损4.1万元。同样要维持现有的净利润水平,理论上需要提价7.1%。

为了合法的开出进项票,目前这家公司已经和当地的合作社合作,集中采购,这样就有了开票的主体。

怎么让上游开票成为现在不少公司最头疼的事情。更让商家感到难过的是,明年企业所得税的缴纳。因为财务变得透明,进项票少,最终的利润会变得更多,缴纳的企业所得税也会增加。

涨价由消费者买单

面对这样的情况,目前暂时没有很好的应对方法。

很多商家首先想到的是拆分公司。注册新的公司主体,把原本一家大公司拆分成几家小规模的公司。但事实上,这样很容易被税务机构检测到,也是明令禁止的行为。如果被查到会面临巨额的罚款,得不偿失。

也有很多商家现在选择把经营过的公司注销。避免后续真的会追查历史账务的问题。

最忐忑不安的是刷单的商家,虚增了自己的销售收入,现在自食苦果,利润会受到很大的影响。随着税收监管的增加,整个行业都在迈向合规经营。价格战、空包物流的现象都在减少。

当下为了应对利润下滑,一个直观有效的方法就是涨价。目前一家公司尝试对自己的商品提价了10%,但是销售额直接下滑了20%左右。这也是涨价再所难免的。

电商和互联网已经渗透进生活的方方面面。随着合规成本的增加,最终还是会转嫁到消费者的身上,未来我们买到手的东西很可能会比之前更贵了。

总而言之,这次电商税务监管的升级是一次深刻的行业洗牌。它短期内会带来阵痛,迫使所有玩家走向合规;但长期看,它清除了不公平竞争,为真正专注于产品和服务的优质商家提供了更健康的生长土壤。

免责声明:上述内容仅代表发帖人个人观点,不构成本平台的任何投资建议。