业绩骤然变脸,部分投资人退股,教授董事长携海纳医药背水一战闯港股

出品 | 创业最前线

作者 | 孟祥娜

编辑 | 胡芳洁

美编 | 邢静

审核 | 颂文

近日,CXO(医药外包研发生产)公司海纳医药向港交所递交主板上市招股书,由中金公司担任独家保荐人。这是其三年内第二次冲击IPO。

回顾过往,公司曾于2023年6月冲刺A股创业板,计划募资8.5亿元用于CXO研发总部建设及补充流动资金,却在深交所两轮问询后,于2024年6月主动撤回申请,A股上市梦碎。

随后公司转向重组并购,2025年3月与成都先导达成控股权收购意向,后者拟受让海纳医药65%股权,然而仅三个月便因交易价格、业绩承诺等核心条款谈崩,并购计划告吹。

此次转战港交所,是海纳医药在A股折戟、并购落空后的背水一战。

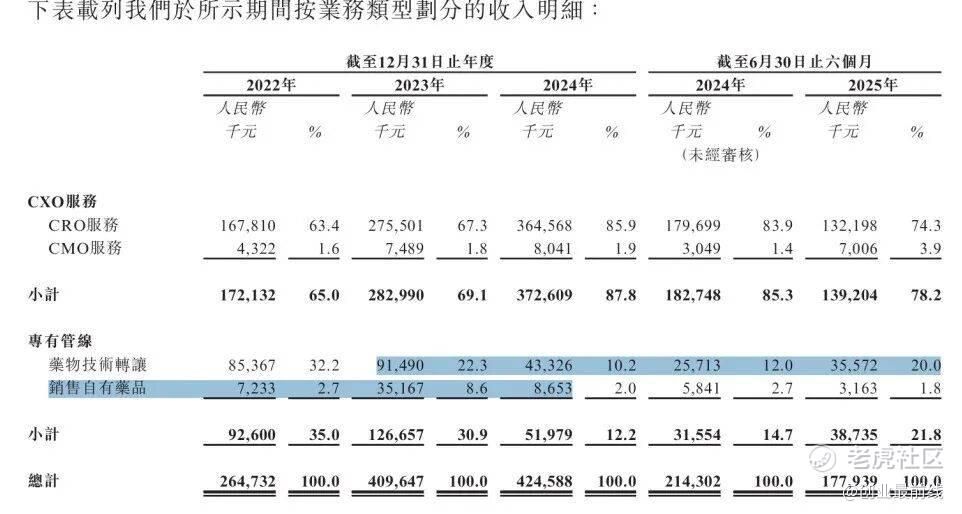

招股书显示,公司聚焦改良型创新药与高端仿制药领域,以“CXO服务+自持品种销售”双轮驱动,2022-2024年营收年均复合增长率达28.3%,但近年来,业绩滑坡、销售渠道大幅收缩、资金大量沉淀于应收款、诉讼纠纷缠身等多重挑战如影随形。

2025年上半年,公司营收、净利润分别同比下降16.97%、24%至1.78亿元、0.22亿元,整体业绩从高速增长通道快速转入下滑周期。

值得注意的是,港股递交招股书前夕,湖北高龙、上海邓鼎等早期机构投资方已退股,多次叩关资本市场,这家医药企业此次赴港上市能否成功破局?

1、部分资方退股,教授董事长闯关港股

医药行业中,有多家企业由大学教授创办,这类企业通常依托创始人的学术积淀与技术背景发展,海纳医药便是其中之一。

海纳医药的前身是南京海纳药品科技有限公司,于2001年4月9日由邹巧根与宋喆共同出资设立,彼时公司注册资本仅50万元,其中邹巧根认缴45万元,宋喆认缴5万元。2008年,宋喆将其持有的10%股权转让给邹巧根,公司由邹巧根全资持有。

邹巧根自创立公司起,就担任总经理兼董事,负责公司的整体发展战略、业务规划等。而邹巧根的另一个身份则是大学老师,1989年至2022年,邹巧根先后任职于中国医科大学、南京工业大学,从事药品分析领域的教学与研究工作,并于2012年6月获南京工业大学教授资格。

在邹巧根的带领下,海纳医药发展至今,获得了资本市场的广泛关注与青睐。36氪创投平台显示,海纳医药曾获得多轮融资。

(图 / 36氪创投平台)

A股招股书显示,仅在2020年12月至2022年10月,海纳医药经历了三轮增资及四轮股权转让。

这其中,2022年8月,海纳医药获得了D轮融资,中金传化、江西国控、格兰卓戴、菏泽聚融、珠海星耀、西藏中植均以16.59元/股的价格合计增资1亿元,对应投后估值为15.8亿元。

但同时,公司与湖北高金、上海邓鼎、杭州滨创等23名投资机构签署了含有股份回购等对赌安排。

此后,双方签署了补充协议,其中规定,自海纳医药向证券交易所申请上市之日起,投资方约定公司或邹巧根承担补偿、赔偿、回购等条款自始无效。

这意味着海纳医药一旦成功上市,将彻底解除此前的对赌相关责任。但其上市之路却充满曲折。

公司曾于2023年6月冲刺A股创业板,计划募资8.5亿元用于CXO研发总部建设及补充流动资金,却在深交所两轮问询后,于2024年6月主动撤回申请。

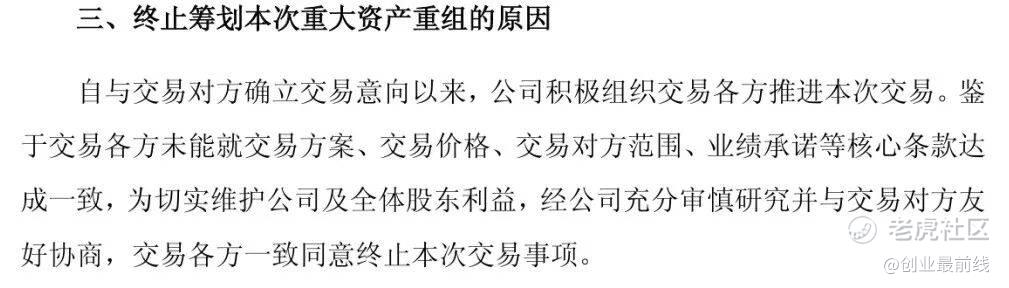

随后公司转向重组并购,2025年3月与成都先导达成控股权收购意向,后者拟受让其65%股权,但仅三个月便因交易价格、交易方案、交易对方范围、业绩承诺等核心条款谈崩,并购计划告吹。

(图 / 成都先导公告)

此次转战港交所,是海纳医药在A股折戟、并购落空后的背水一战。但海纳医药的资方似乎已经没有耐心了。

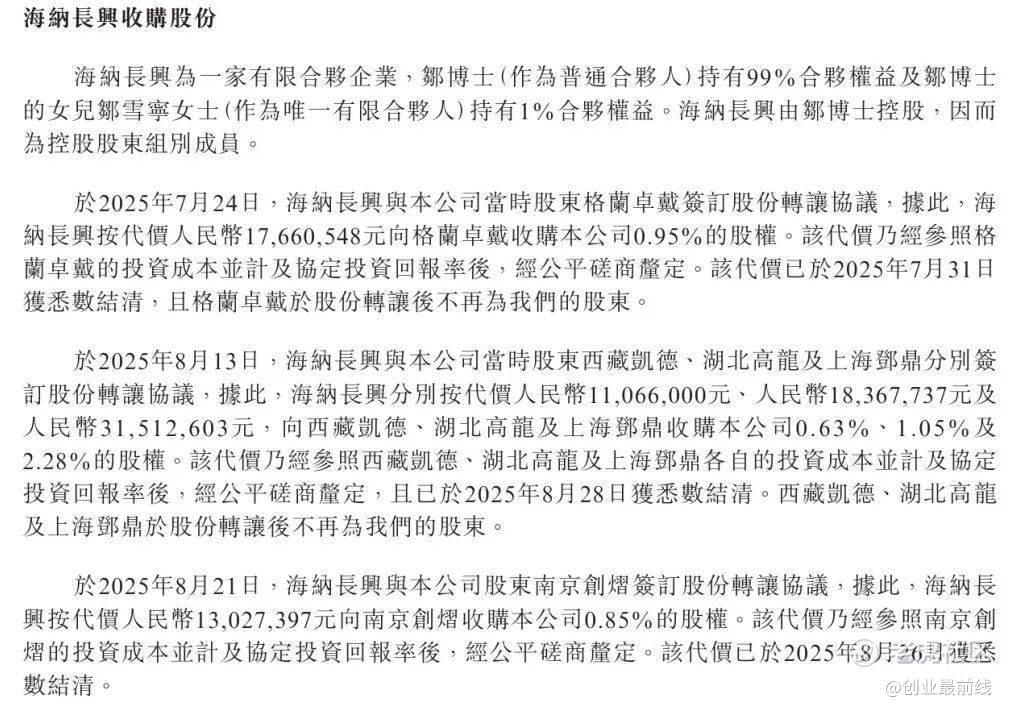

2025年7月至8月,海纳长兴以9163.43万元的价格回购了格兰卓戴、西藏凯德、湖北高龙及上海邓鼎、南京创熠所持公司5.76%的股份。

(图 / 公司招股书)

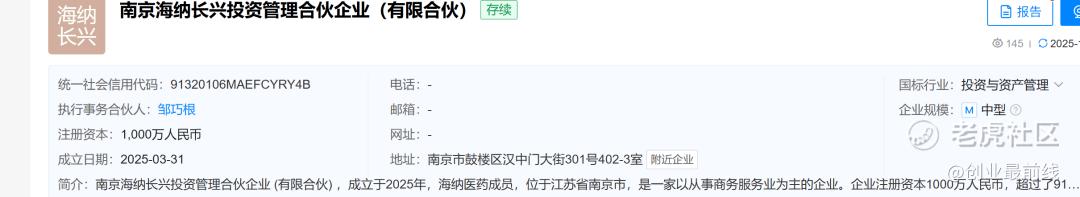

天眼查显示,海纳长兴于今年3月31日成立,邹巧根担任执行事务合伙人,持股99%,邹巧根的女儿邹雪宁为海纳长兴的唯一有限合伙人,持股1%。

(图 / 天眼查)

港股递表前夕,相关资本方选择在上市关键节点退出的具体原因是什么?是否与此前对赌条款约定、估值预期差异或公司经营发展规划调整相关?对此,「创业最前线」向海纳医药发送了采访提纲,但截至发稿,尚未回复。

从最终的股权结构来看,IPO前夕,邹巧根直接持有公司34.31%的股份,为第一大股东。

同时,他担任众行远、盘谷林、恒志云、海纳长兴四家持股平台的执行事务合伙人,通过该等平台实际控制公司合计11.44%的股权,叠加直接持股后,累计控制公司45.75%的股权,系公司实际控制人。

2、业绩下滑,上半年分销商数量锐减84家

对邹巧根而言,其当下肩负着双重使命:既要推动海纳医药尽快完成上市,更需着力扭转公司盈利能力下滑的态势。

回溯业务发展脉络,公司于2001-2009年处于探索成长期,聚焦仿制药药学研究领域;2013年12月海纳制药建成生产基地,同期拓展临床研究CRO业务板块;2016年切入CDMO业务赛道;2018年一诺医药的成立,进一步完善了生物样本检测、包材相容性检测等业务布局;2019年南京泛海的落地,强化了临床CRO业务的市场竞争力。

至此,公司已构建起覆盖药学研究、工艺验证、临床试验、生物检测、注册申报、受托生产、成果转化的全产业链服务生态。

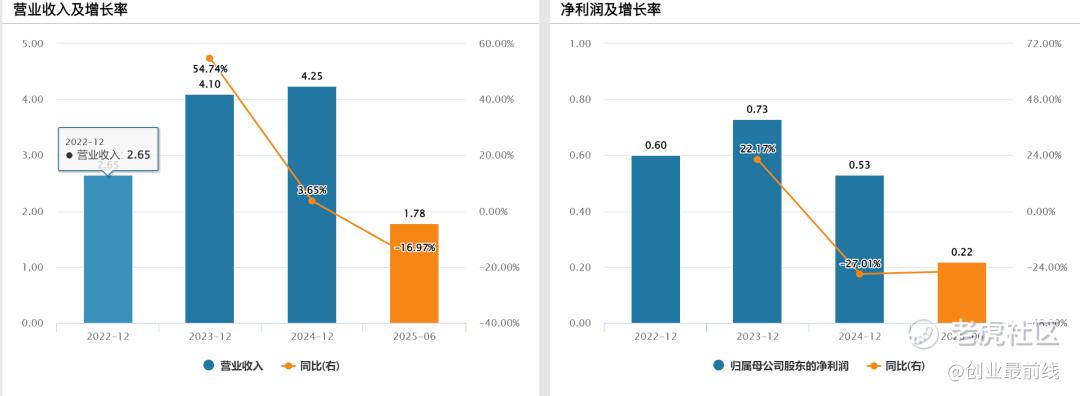

然而,近三年半公司业绩呈现出“先扬后抑”的剧烈波动:2023年营收、净利润曾实现爆发式增长,营收同比飙升54.74%至4.1亿元,净利润同比增长22.17%至0.73亿元;但自2024年起增长势能急剧衰减,2024年营收增速骤降至3.65%,净利润同比下滑27%。

到了2025年上半年营收、净利润更是双双陷入负增长区间,分别同比下降16.97%、24%至1.78亿元、0.22亿元,整体业绩从高速增长通道快速转入下滑周期。

(图 / Wind)

与此同时,公司的毛利率也出现了明显下滑,由2022年的60.1%下降至2024年的47.1%,两年时间减少了近13%。

从营收结构来看,2024年公司业绩的下滑,与药物技术转让及自有药品销售收入的锐减直接相关——该板块当年收入仅5198万元,较2023年大幅减少1.21亿元。

而2025年上半年业绩的进一步承压,则源于核心业务CRO服务的营收收缩。

长期以来,CRO服务贡献了公司超六成的营收,但2025年上半年其收入仅1.32亿元,同比大幅缩减26%。

(图 / 公司招股书)

对此,「创业最前线」向海纳医药发送了采访提纲,询问两类核心收入板块相继下滑的具体原因是什么?针对业绩持续承压的情况,公司已采取或计划采取哪些针对性措施提振营收、改善盈利表现?但截至发稿,尚未获得回复。

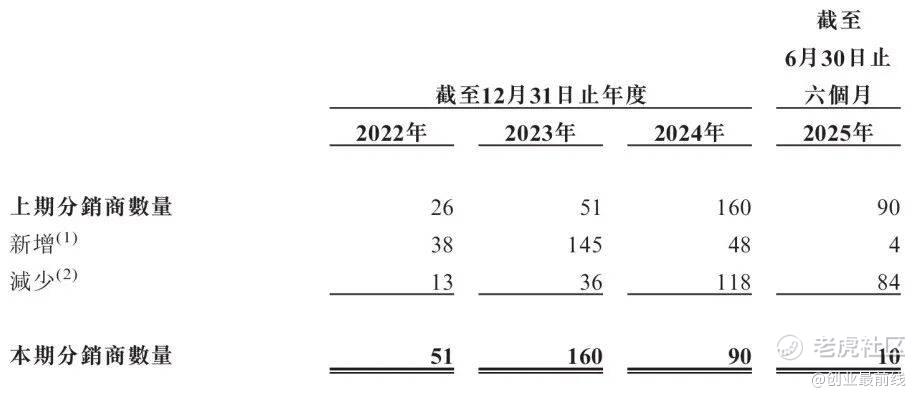

实际上,公司自有药品销售渠道的缩减早现端倪。

公司销售的产品包括奥美拉唑碳酸氢钠混悬剂(抗酸与抑酸结合的胃黏膜保护类药物,核心用于治疗胃酸相关胃部疾病)以及左亚叶酸注射液(一种化疗辅助药物)。

公司主要通过第三方分销商销售药品,但公司的分销数量却从2024年的90家锐减至2025年6月末的10家,半年时间减少了84家、仅新增4家。

(图 / 公司招股书)

渠道大幅收缩的现象,会对奥美拉唑碳酸氢钠混悬剂、左亚叶酸注射液的市场铺货与销售业绩造成何种影响?对此,「创业最前线」向其发送了采访提纲,但截至发稿,尚未回复。

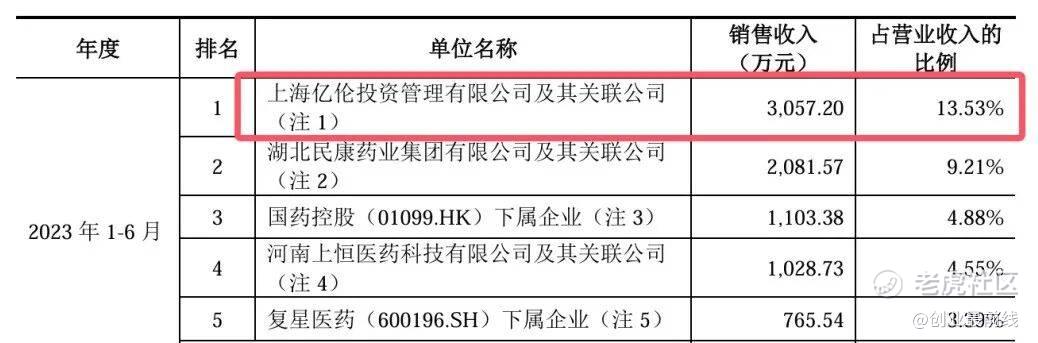

(图 / A股招股书)

这种“股东与大客户重合”的情况是否会影响交易定价的公允性?这也曾在公司推进创业板上市时,遭监管问询。如今公司冲刺港股,该类关联交易在定价依据、合作期限、交易规模等方面是否与此前存在变化?还需要海纳医药给出答案。

3、债务扩张,资金回笼承压

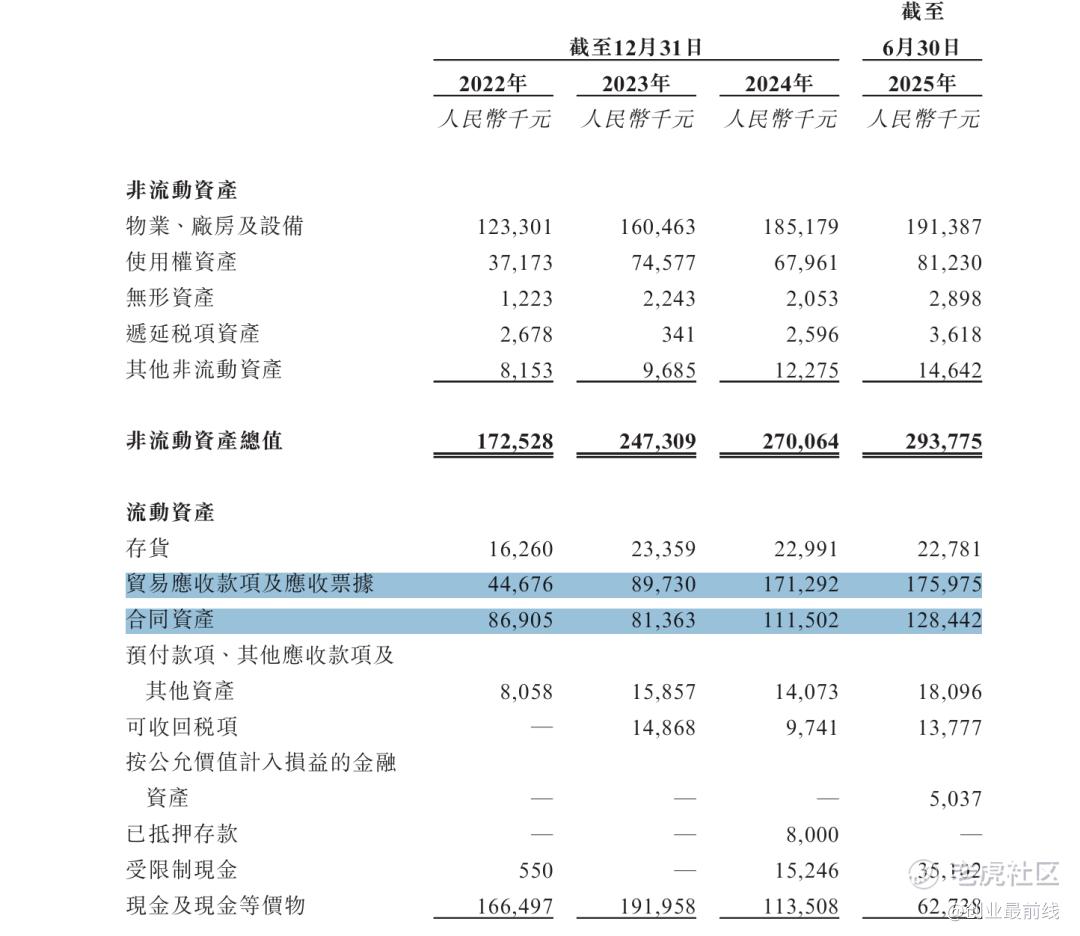

从资金情况来看,海纳医药当前的资金状况面临多重压力,整体呈现债务扩张、资金回笼效率持续恶化的态势。

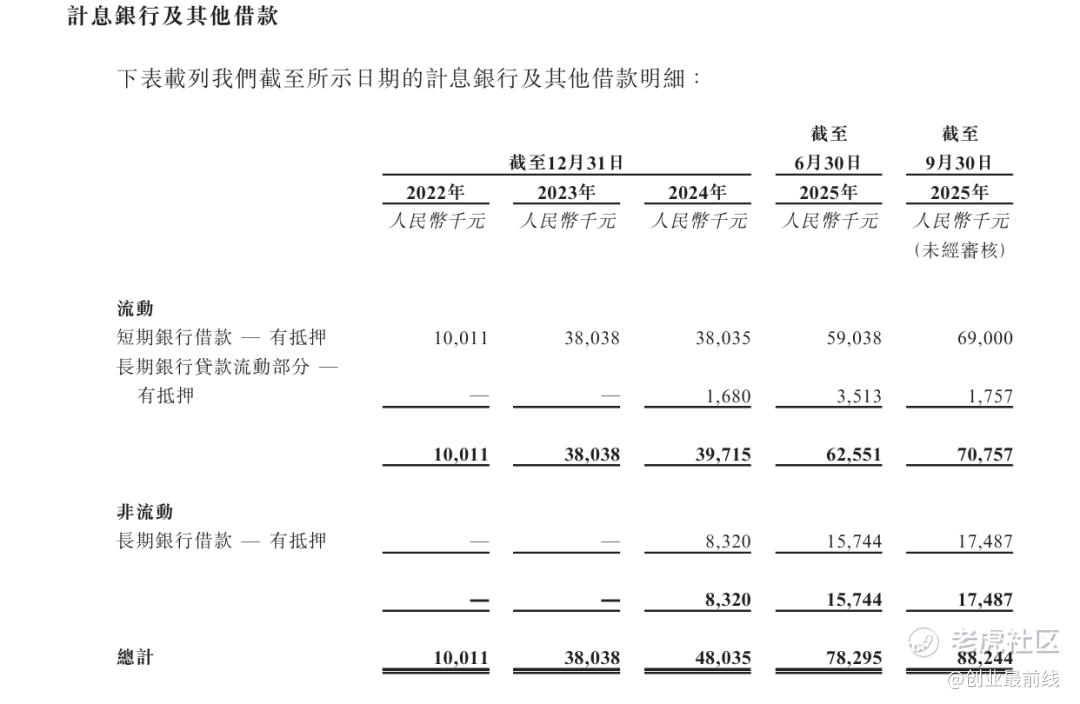

从债务端来看,公司银行借款及其他借款规模实现跨越式增长,从2022末的1011.1万元增长至2025年6月末的8824.4万元,且以抵押为主。这其中,一年内到期的银行借款为6255万元。但同期,公司的现金及现金等价物却从1.66亿元减少至6273.8万元。

虽然,公司的现金及现金等价物能够覆盖短期借款,但有限的现金储备已难以支撑后续扩产等经营性投入,公司未来业务扩张面临一定的资金约束。

(图 / 公司招股书)

从经营现状看,公司仍面临现金流的严峻挑战——2024年、2025年上半年经营活动现金流持续净流出,分别达3457万元、4245万元,致使现金及现金等价物不断收紧。

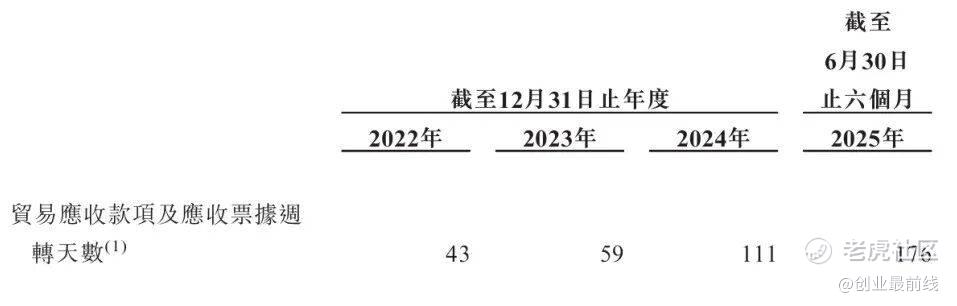

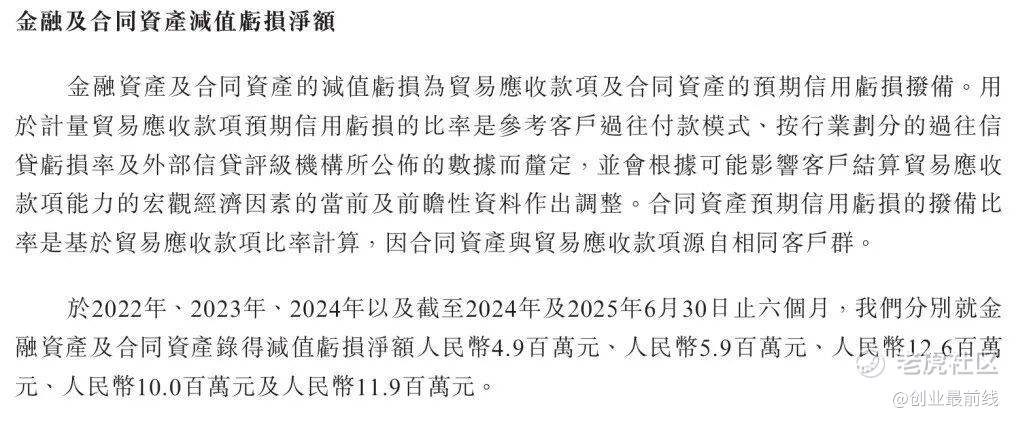

更深层的矛盾在于,公司并非缺乏业务支撑,而是大量资金沉淀在贸易应收款与合同资产中:2025年6月末贸易应收款激增至1.76亿元,是2022年末4467.6万元的3倍多;贸易应收款周转天数由2022年的43天增长至2025年6月末的176天。合同资产从2022年末的8690.5万元攀升至1.28亿元。

(图 / 公司招股书)

这意味着公司的营收成果大多以“债权”形式存在,资金被客户占用尚未收回,既制约了现金流的即时健康度,增加了坏账风险,且2022年至2025年6月期间该净额整体呈上升趋势。而现金储备的减少,在一定程度上“吞噬”了用于研发迭代、产能落地的资源弹性。

(图 / 公司招股书)

雪上加霜的是,现金及现金等价物的缩减还与诉讼相关——截至2025年6月末,公司因诉讼受限制的现金高达2510.2万元。

天眼查显示,2025年以来,海纳医药涉及5起司法案件信息,涵盖买卖合同、物业服务合同、技术委托开发合同、建设工程设计合同等类型。

海纳医药在上述案件中身份以“被告”为主,仅1起为原告,案件金额均未披露,进程多处于“民事一审”或“其他”阶段,反映出公司在经营过程中涉及的合同纠纷、合作争议等法律事务情况。

(图 / 天眼查)

对海纳医药而言,赴港上市是其破局现金流困局、驱动长期发展的关键战略。

上市募资可直接补充现金流,为加大研发投入(如多肽、小分子、寡核苷酸等管线的技术攻坚)、推进热熔贴剂/口服溶液/多肽制剂等新产能建设,以及为升级高效液相色谱、气相色谱等质量控制设备提供资金支持。

总体而言,海纳医药的发展之路仍布满荆棘。在A股上市折戟、并购计划落空后,公司转战港股发起背水一战。

然而,业绩滑坡、销售渠道大幅收缩、资金大量沉淀于应收款、诉讼纠纷缠身等多重挑战如影随形,加之资方在上市关键节点退股所暗藏的信任隐忧,都让其港股闯关之路充满不确定性。

若想在港股市场成功破局,海纳医药不仅要向资本市场清晰阐释如何破解现金流困局、重塑业绩增长曲线,更需妥善解决关联交易、法律纠纷等一系列历史遗留问题。对于这家“教授系”医药企业的未来走向,「创业最前线」将持续保持关注。

*注:文中题图来自摄图网,基于VRF协议。

免责声明:上述内容仅代表发帖人个人观点,不构成本平台的任何投资建议。