中国平安2025三季报:持续做正确的事,股价只是水到渠成

今天于我而言是个特殊的日子,也是中国平安一年四次的最后一次。下次如无特殊事件发生,可能要到明年3月份年报期再与大家分享平安财报了,于是我在本文中增加了不同险企经营细节对比,供长期关注保险行业的投资者参考。

一、传统保代人力见底“再确认”,银保已成平安寿险新业务价值最坚实增长级。

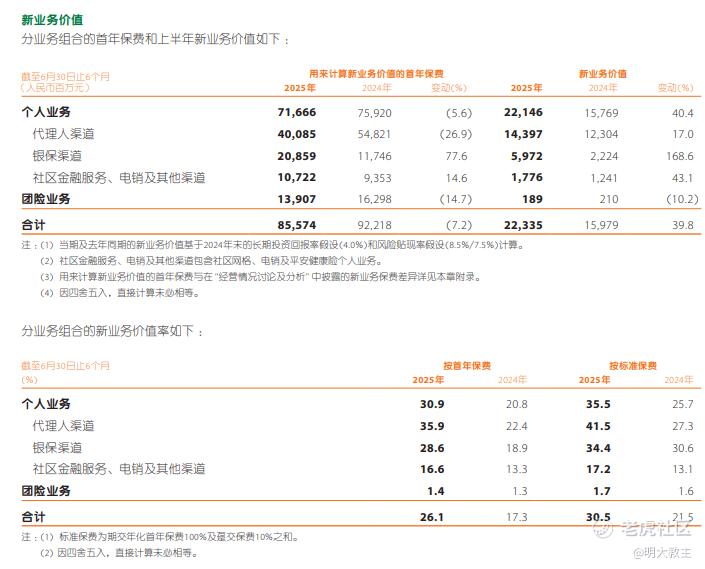

总的来看, $中国平安(02318)$ 三季报中寿险主业有三大亮点:

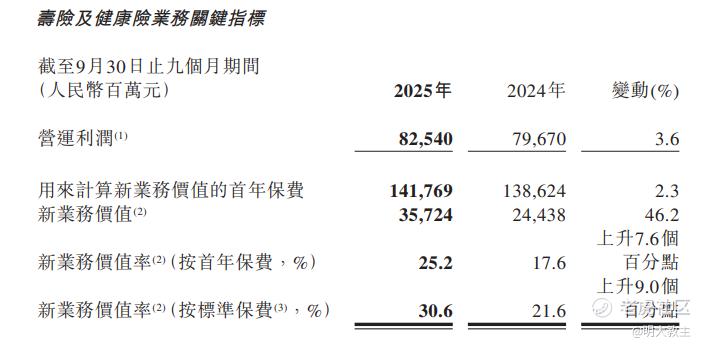

一是 $中国平安(601318)$ 前三季度寿险及健康险实现新业务价值357.24亿元,同比增长46.2%。整体增速较中报的39.8%高出6.4个百分点。代理人渠道、银保渠道新业务价值分别同比增长23.3%和170.9%,增速分别较中报的17%和168.6%稍有提高。计算新业务价值的首年保费也一改中报期负增长的表现,实现正增长2.3%达到1417亿元。对照期间行业、政策变化,或是预定利率换挡带来的“促销效应”。不过本次全网“换挡”声浪不大,透支效应料也不多;

(中国平安三季报)

二是平安标准保费口径下新业务价值率30.6%,同比提升9个百分点,与中报30.5%的水平差不多。在主力销售险种切换到分红险后,平安仍能保持这个新业务价值率水平不易;

三是集团营运利润1162.64亿元,同比增长了7.2%。

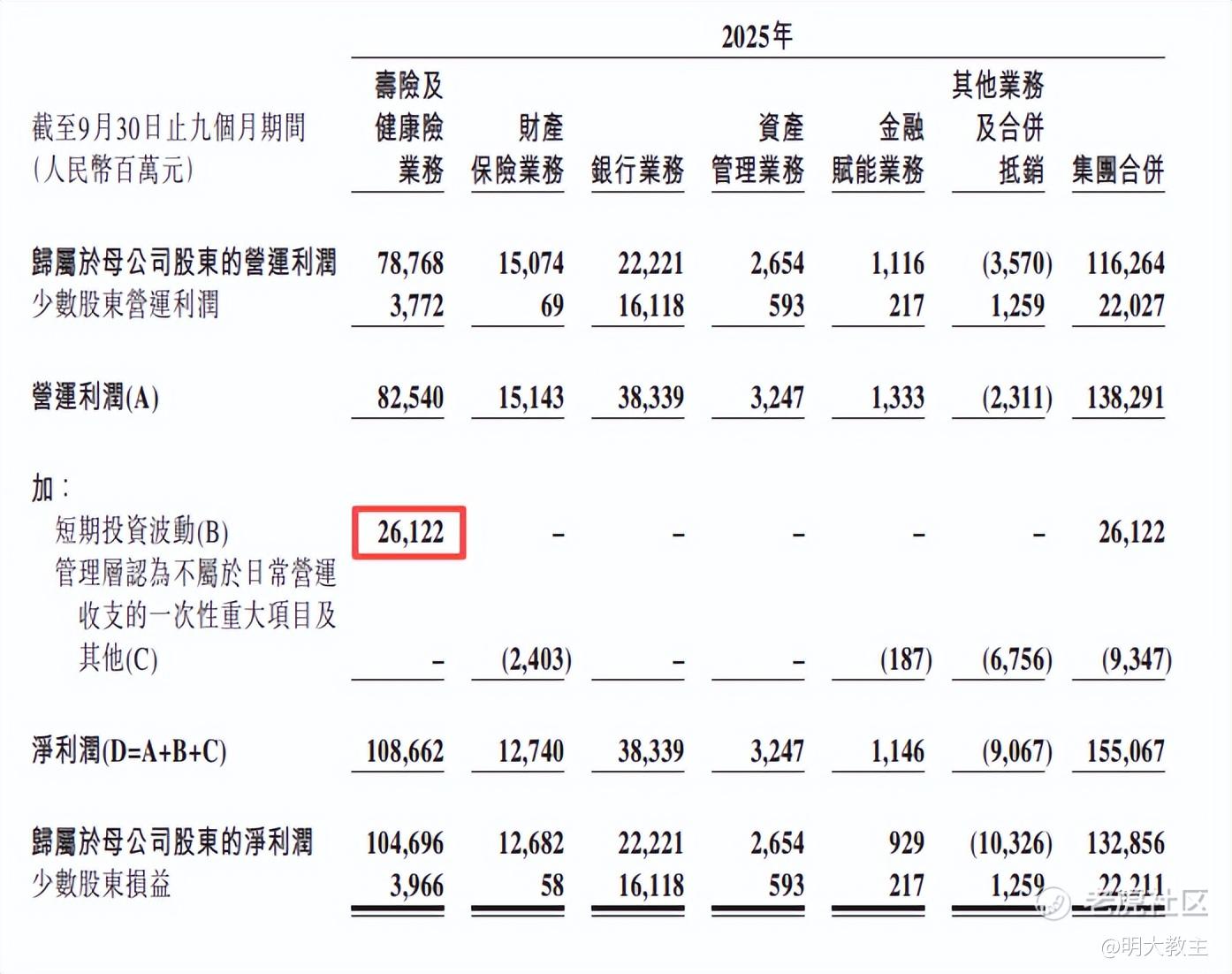

要知道保险净利润受投资收益影响波动较大,而营运利润表则能反映各业务线进展及成本控制情况。相较于净利润,保险集团的营运利润更值得一看。

(中国平安三季报)

记得有投资者曾问我“寿险及健康险短期投资波动这块为何总是负影响?”其实是平安大多寿险及健康险业务要与长期投资回报率假设对照,不及假设就是负影响,今年平安投资收益率上来了,立马就正贡献261亿。

(中国平安三季报)

对照去年营运利润,最大的惊喜不是寿险,而是财产险。寿险这么大的盘子,归母营运利润比去年多了14亿。而财产险这个想象力不大的盘子,硬被平安“抠”出了11亿营运利润。整体看,前三季度中国平安产险收入2562.47亿元,同比增长7.4%,综合成本率97%,同比优化0.8个百分点。

中国平安车险的综合成本率历来还是不错的,只不过责任险和保证保险这俩险种时而拉跨。我记得就在1年多以前,平安投资者还在感受被责任险、保证保险亏损支配的恐惧!三季报虽然我们看不到平安产险每个险种盈利情况,但中报里责任险综合成本率低于100%,保证保险干脆不列了,应是平安基于当下的宏观情况做出了正确的选择。至于平安能将责任险综合成本率成功压降,可能是缘于集团最近在提的“AI”等科技降本战略。

资管业务方面,今年以来都没有啥幺蛾子。估计去年这块业务的波动是偶发性影响,不具备持续性。

还有点细节,不是每季都看平安财报的投资者可能感受不到。之前投资者问我比较多的问题除了“短期投资波动”还有“金融赋能业务的一次性影响”。而在最近两季财报中,平安对这两点都加了详细的注释,可见中国平安的高管们背地里也在默默地看投资者们的困惑点究竟在哪。

有些投资者认为中国平安寿险改革不够成功,理由是中国平安保代人力未大幅回升,业务也没有较其他同行形成差异化,当然最主要的原因是平安股价涨幅较可比同行滞后。实际上述观点是错判了人身险行业的发展规律。在2018年监管层陆续发布《关于落实保险公司主体责任,加强保险销售人员管理的通知》、《关于切实加强保险专业中介机构从业管理人员的通知》后,想要招聘到既懂金融又有意愿从事保险服务的保代谈何容易?

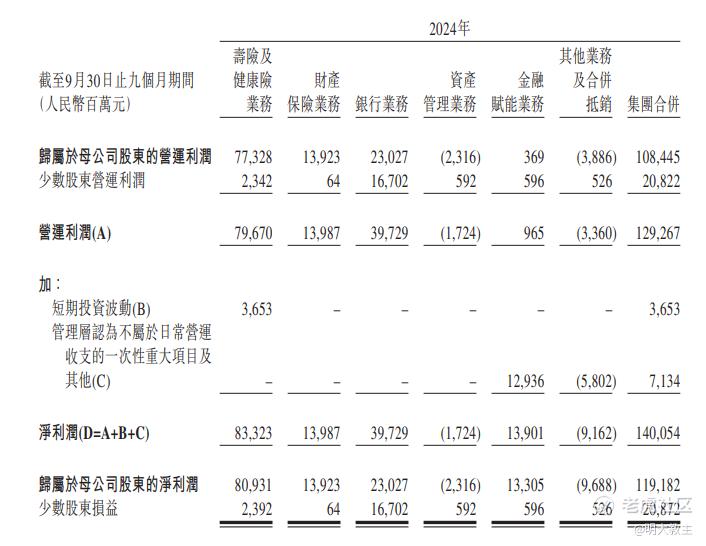

纵观A股四大人身险公司,截至今年中报期,2018年率先启动寿险改革的平安、太保传统保代人力也先企稳,国寿、新华人力仍未扭转下行趋势。

(中国平安财报整理)

三季度末中国平安传统保代人力35.3万人,环比6月末增加了1.3万人。看似传统保代人力有“双底”的迹象。不过投资者对短期快速增员最好也别抱太大的期望。

(中国平安中报)

今年中期,中国平安代理人销售的规模保费、计算新业务价值的首年保费有所下降,不过平安传统保代渠道新业务价值依然同比增长了17%。三季度末传统保代新业务价值增幅是23.3%,较中报高出了6.3个百分点,而银保渠道较中报高出了2.3个百分点,两个渠道对比印证,不难发现平安新增人力为“有效增员”。而中国平安传统保代见底后增速放缓一方面是中国平安自身的策略变化,另一方面是因为宏观基本面改变。

中报后的业绩会上,中国平安联席CEO郭晓涛表示集团将“三提两降”作为经营目标。其中“两降”指的是降低费用率,并在应赔尽赔的前提下降低赔付率;“三提”则分别对应提高新业务内含价值、提高投资回报收益率和提高销售产品的Margin/新业务价值率。中国平安的经营策略正从保单规模驱动向质量驱动的高质量发展过渡。新业务价值率上来了,有些性价比敏感的客户会犹豫,新单保费规模就放缓。

近几年在行业寿险改革同时,寿险预定利率多次下调,目前各险企新业务价值已不能与几年前直接比较。但从中国平安银保渠道可比口径表现看,平安银保渠道新业务价值同比连续增长时间最长、幅度最大!

中国台湾保险业协会披露,中国台湾地区本世纪初银保渠道话语权增长,2020年前后银保渠道首年保费占比稳定在50%上下。

(香港地区保险公司分渠道年化保费)

无独有偶,2024年香港地区年化新保费中银保渠道占比也有40%。中国台湾、中国香港银保渠道占新业务保费比例更高并非偶然,而是居民收入变化、消费习惯改变后所产生的综合结果。如今类似的变化正在内地发生。

近几年内地银保渠道贡献新单保费比例固然在升高,但中国平安中报期银保渠道新业务价值占比只有不到27%,平安银保新单保费占比在10%-20%之间,国寿银保渠道保费占总保费的比例也只有14%,可见国内银保渠道的权重正处于上升前期。今年前三季度,平安银保+社区金融等渠道贡献平安35.1%的新业务价值,比照中国台湾、中国香港等经济领先地区,平安这两个渠道还有不小的发力空间。

此前传统保代渠道多卖的是“大个险”,现在宏观基本面发生变化,“大个险”销售难度陡增,传统保代人力自然难以增加。我观平安今年中报保代活动率虽保持50%+,但照去年同期并无明显增幅。料平安传统人力短期可能会有微幅提升,但无法像2015-2018年那般暴力增员了。内地银保渠道崛起可满足居民投资需求,又顺应了宏观基本面变化。平安银保渠道改革起步较早,收效也明显。如果有人单纯以“保代人力没大幅度增长”就认为平安寿险改革失败,倒是有些别有用心了,毕竟和平安一起先开启寿险改革的太保也仅是企稳而已。寿险改革前一阶段的主要目标是低质保代清虚+渠道降费。而中国平安新业务价值已见底回升,传统保代人力也已经企稳,寿险改革第一阶段显然是成功的。

在我国体制下,中国平安想要形成生态壁垒不会被允许。况且金融各行业业务不存在任何秘密,拼的是谁的效率领先,能够跑出一段“空档期”吸引目标客户。这就像上世纪90年代,平安率先拥抱寿险;2015年后,平安保代又率先扩军一样。也类似于招行之于银行,中信之于券商······

险企后续寿险改革主要竞争点在于两点,一是保险+医养的产品口碑,二是比拼分红险综合销售能力。其中保险+医养既能起到吸引高净值客户加保,又能起到拓展医养新业务的重要意义,其重要性要比分红险销售更高。

截止目前,太保在全国13个城市落地15个太保家园项目,12个社区已投入运营;泰康在全国37城布局了46座“泰康之家”,24城的27个项目开业运营。两家保险养老社区数量领先同行。中国平安超高端养老社区“平安臻颐年”在全国5城布局六大项目。10月16日,上海“颐年城”——静安8号正式对外营业并迎来首批客户,蛇口颐年城预计年底试营业。中国平安式HMO终端生态再次得到补强。目前看静态养老资源,平安现阶段确实不及太保和泰康。但医疗是优质养老的大前提,中国平安正逐步构建的差异化医疗服务能力有望成为吸引客户的杀手锏。

医疗资源方面,中国平安线上外接三甲医院/医生、药店数量、提供医疗服务种类都更全面,医疗综合体的数量也最多。北大医疗集团今年前三季度营收41亿,最大主体北大国际医院收入19.4亿;去年同期该两项收入分别是39.3亿和17.7亿,北大国际医院的收入增幅不错。如后续平安能联合地方三甲建设更多院部,让自有医疗设施覆盖到全部一线、强二线城市,则平安保险+医养品牌力将会大不同。目前平安尝试的是另一种思路,即凭借名医专家打造的具有标准化能力的MDT,为客户提供高标准+可差异化的远程服务,让客户省心、省时又省钱。就在上周,平安好医生的产品又再次升级。三甲医院每天都“门庭若市”,稀缺的医疗资源是中高净值人们都需要的。虽说短期平安医疗类收入短期没有大幅增长的可能,但待平安上线更多居民“急难愁盼”的医疗产品后,其产品效率领先的优势会加固寿险产品护城河。

三季度末,中国平安2.5亿个人客户中有63%的客户同时享有医疗、养老生态圈的权益,客均合同数3.38个,客均AUM 6.34万,分别是不享有医养生态圈客户的1.6倍和4倍!同时享有医养生态圈的客户覆盖约7成的寿险新业务价值。虽然上述比例、客均AUM等数字较此前变化不大,但随着集团每年客户数量小幅增长,以及更具吸引力的产品推出,医养协同将会是平安巨大的财富。

股东人数是个我不怎么会提及的指标,一是因为股东人数并不会实时更新,是评判筹码集中的滞后指标,二是因为股东人数变化趋势并不能按照线性推测。所以我始终推荐投资者要结合平安负债端基本面+A股走势因素综合推测股价走势,而不是单纯依据股东数变化。

二、增持高股息股最积极,中国平安长期分红实现率或有保障。

2024年国内在售分红险产品约348款。今年上半年寿险公司共推出785款产品,其中分红险259款,占比近三分之一。今年9月各保司新上分红险占寿险产品比例更是超四成,约有110款。前三季度,内地保司新推出的分红险产品占比也将近四成。今年各保司推出的分红险不但多,占比也高。在如今的宏观背景下,分红险已成为保司们必争的产品。像中国平安,上半年分红险就贡献了新单价值的40%。

2024年,29家险企发售的超1380款分红险产品中,有266款产品分红实现率达到/超过100%,占比不足两成;却有约560款产品红利险实现率低于50%,占比约四成。

今年9月后,普通型保险产品预定利率最高值调整为2.0%,分红型保险产品预定利率最高值为1.75%,万能型保险产品最低保证利率最高值为1.0%。保司通过较高的产品收益率来吸引客户将变得异常艰难。于是中国平安等人身险龙头们一方面采用保险+医养的方式吸引高净值客户,绕开性价比内卷,扩大死差益;另一边积极压降传统保代、银保渠道费用率,挤出经营利润。

分红险具有“浮动收益”属性,投资者首先应关注保底收益率,其次过往分红实现率不代表未来,参考意义不大。投资者需洞悉保司资产、负债配置,判断哪家险企分红险分派有持续性且更胜一筹!

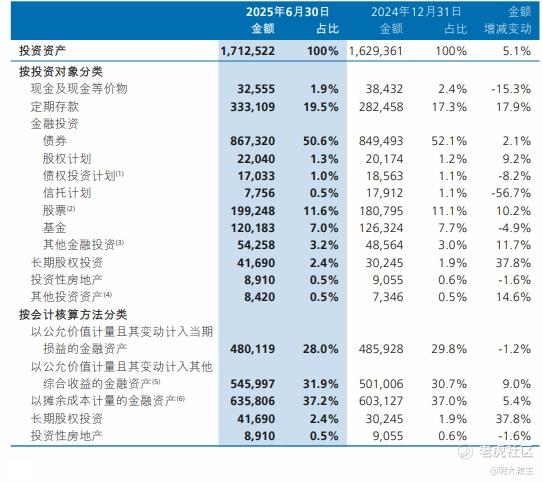

(中国平安中报)

中国平安上半年债权类资产比例超70%。或出于减少资本消耗的目的,平安减少了债权基金、理财产品投资,增加了交易型债券的配比,债权投资整体金额与去年末相仿。

(中国平安中报)

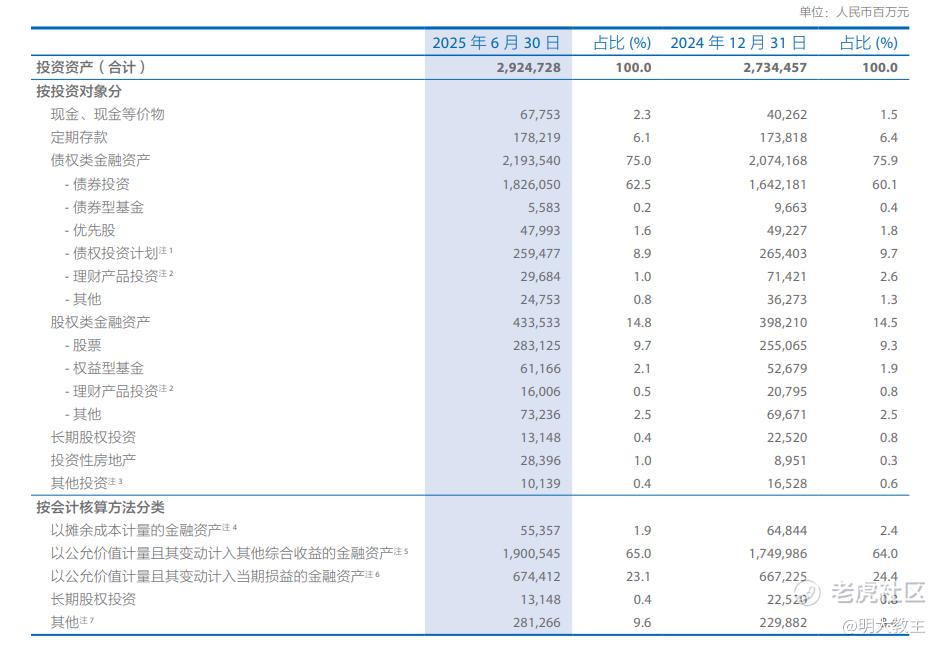

中国平安上半年股权类资产增仓比例较高。其中以交易为目的的“以公允价值计量且变动计入当期损益”的股票增仓500亿,“以公允价值计量且变动计入其他综合收益”股票增仓1600亿元,主要增仓的是高股息股票。

(新华保险中报)

$新华保险(01336)$ 自2020年后,定期存款占资产比例就上升至10%以上,今年中报这一数字更是迫近20%。新华如此配置更多的是迫于单银保渠道+保险产品种类较为单一的无奈。基于此,新华的资产配置需要更加有进攻性。于是新华包含股票在内的交易型金融资产占比近几年始终领先其他险企。上半年新华保险应是小幅加仓了高股息股,并部分了结了些获利的股权。

(中国人寿中报)

国寿的资产表乍看上去蛮奇怪,也是增仓了交易型债券和高股息股票。其交易性金融资产比例略低于新华,受股指波动影响也会较大。这也是新华、国寿能够发业绩预喜的原因。

(中国太保中报)

太保的资产结构与中国平安相近,债权类资产占比更高。上半年虽也有增配高股息股票的操作,但变动幅度不如平安大。

换个更直观的角度,截至2025年6月末,中国平安股票投资占比为10.5%,较上年同期提升2.9个百分点;国寿占比为8.70%,同比提高1.12个百分点;新华占比为11.6%,同比提高1.4个百分点;人保占比为5.4%,同比提高1.7个百分点;太保占比为9.7%,同比提高0.4个百分点。中国平安是加仓股权最积极的险企,也是主要人身险企业中加仓高股息股票比例最大的。回头看,中国平安大类资产走势预判精准。平安还先于其他险企,果断、大幅加仓股息率较高的银行股。除股权分红外,平安持有的高股息股权已积累数千亿元的未实现利润。

2024年以前,中国平安一些分红险实现率让投资者颇有微词。然而平安人寿2024年9月后生效的12款产品,在2025年前两个季度中,分红实现率均超100%。

在股指上行期,险企综合投资收益率比较好看,加之各险企分红险销售占比例还不高,各家分红实现率差异不明显。但随着各险企分红险占新单比例提升以及资本市场不再单边上涨,分红险实现率的差异就会出现。先配置高股息股的中国平安分红险实现率会更稳。

10多年前的时候,中国平安布局股权偏激进,后遇到了08年次贷危机,自此中国平安就确立了审慎的投资风格。愚以为险资应该立足长期视角做配置,而不是频繁的做交易,毕竟前车之鉴已经不少。平安最新一期的资产包中,地产相关类联营/合营投资金额较2021年大幅减少,且非标资产迅速压降,投资端不再成为平安净利润释放的绊脚石。目前中国平安的资产包可顺应不同周期,任尔风吹浪打,我自岿然不动。高层调降预定利率又为中国平安等人身险公司压降了成本,为合同服务边际回升争取了时间。

保险行业另一关键点是资产负债匹配(久期匹配、账户匹配、产品匹配、现金流匹配等)。我记得中国平安2021年寿险改革初期明确披露过集团资产、负债的久期敞口。在我的记忆中其他保险集团未准确披露过久期敞口数值,料中国平安资产负债匹配同样行业领先。

虽然净利润指标对长期经营的人身险行业没那么重要,但一些机构确实很看重这一指标,短期净利润表现更好的险企股价也更坚韧。

本月中旬,新华保险披露前三季度净利润增幅为45%-65%,净利润增速中枢55%,较中报期的33%环比增长22个百分点。三季报显示,中国平安前三季度净利润增幅11.5%,环比中报亦有约20个百分点的提升。考虑到平安FVPTL资产占比较新华有5个点的差距,平安净利润表现小超我预期。

中国平安前三季度非年化综合投资收益率5.4%,相当可圈可点;可非年化净投资收益率2.8%,同比下降了0.3个百分点。净投资收益主要指的是债券票息、分红、房租等收租生意的收入,平安应是受债券到期利率下降影响,增配高股息及权益资产显得更有必要。

新华保险上半年股价涨幅领先首先是因为权益资产配置比例高,投资收益率表现好。其次是2024年新华因“报行合一”,去年新华负债端出现关键低点,今年上半年新华新业务价值61.82亿元,同比增长58.4%,增幅也不错。但由于新华的负债结构有“过独木桥”的感觉,更适合做保险板块中的偷鸡标的;国寿历史上对于政策的敏感度不佳,战略落地效率也偏拖沓,以至于在几个关键节点都错失了先机。虽然这两家三季报都发了预喜,但并不是适合我长期持有的稳健类资产。剩下的平安、太保负债端表现不错,太保或由于线下医养机构建设进度更快,分红成长性不及平安,但这算不上劣势。金融行业都带杠杆经营,尤其是像寿险这种长久经营的生意,一年两年的净利润只是投资端“术”的反映,稳健经营才是长胜之道。寿险公司最佳的估值模型是P/EV,能够正确反映资产、负债两端变化;最不济也是用PB估值,毕竟寿险利润释放有“递延”属性,投资又对利润影响较大,看当期净利润,用PE估值是市场不成熟的表现。相比之下,几家企业在港股的市值排序还是比较真实的,A股这边受非经营因素影响较多。

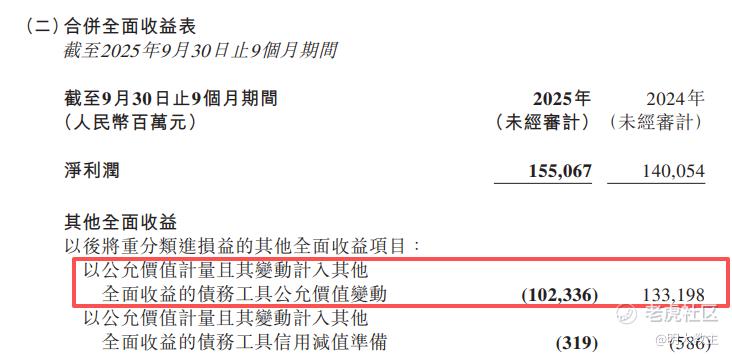

(中国平安三季报)

我估计会有人问合并利润表中“以公允价值计量且变动计入其他全面收益的债务工具公允价值变动”这块为何波动比较大,毕竟FVOCI资产按说是不会影响当期利润的。但实际上有两个例外,一是FVOCI资产出售了,会影响当期损益;二是这部分资产重分类了,也会导致终止确认,从而会影响当期损益,平安本次明摆着是后者重分类了。简而言之,本次只是平安资产重分类,在财务准则层面带来的报表影响,可不是什么经营不善导致的亏损!

三、A股中凤毛麟角的分红能力,低估+持续分红有望驱动股价稳步上涨。

有投资者会问,每家保险集团都持有大量股权,是最受益于牛市的板块之一,缘何本轮滞涨。我还依稀地记得,2014下半年牛市启动后,保险是继券商后头一批启动的行业之一。但去年9·24启动的本轮牛市行情以来,保险、券商板块均无明显超额收益。其中可能有两点原因:

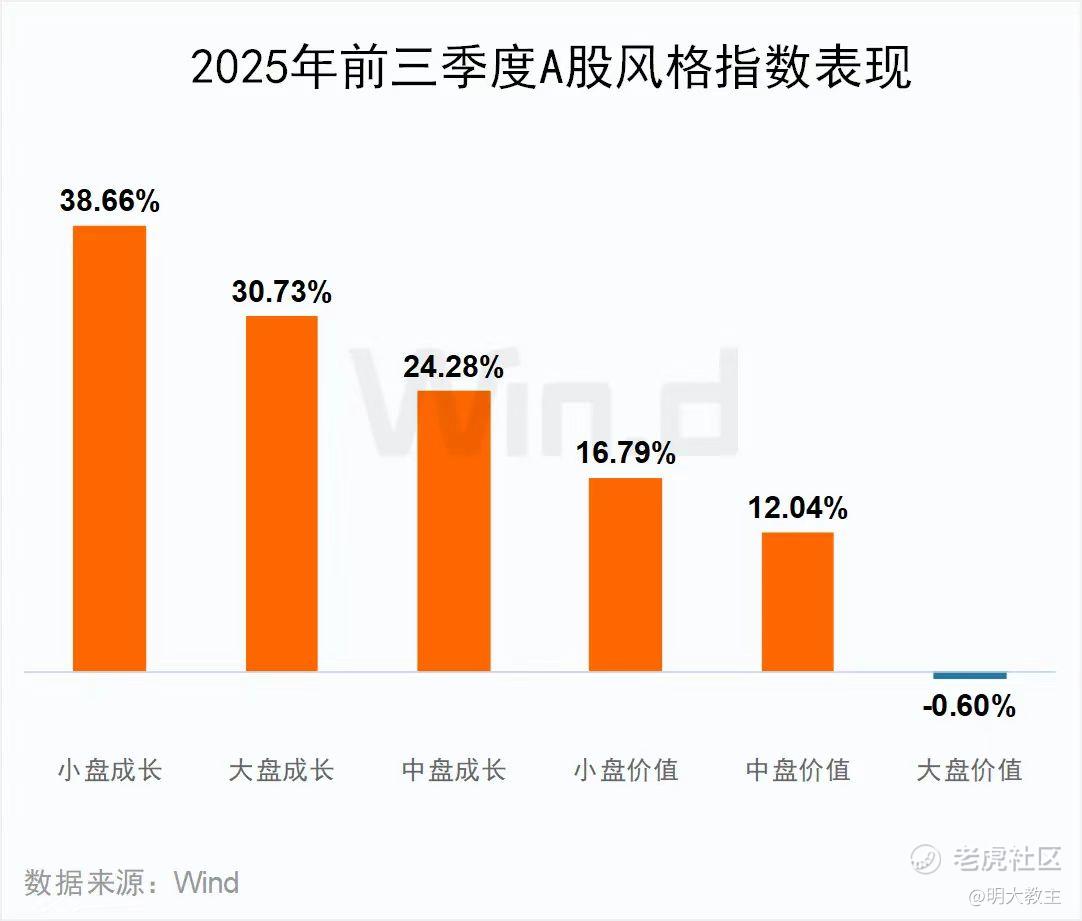

(一)“老登股”与“小登股”的差异。本轮A股上涨的核心主题是AI、机器人、创新药,老登股中只有保险高频加仓的银行有趋势性行情。

(Wind)

前三季度A股“大盘价值”风格明显弱于“小盘成长”。这可能是机构认为传统行业增速下滑,且标的盘子均较大,觉得回报率不如小盘科技股高,游资热钱也不愿为机构“抬轿”。不过该思维逻辑忽略了三点:

其一,人身险公司现身处寿险改革后期,P/EV虽较2022年行业低谷有所回升,但整体仍处于中枢偏下。即使预定利率处下行区间,对合同服务边际余额弹性(寿险净利润释放)会产生一些影响,但各家同口径下新业务价值依旧保持了成长。考虑到今年9月预定利率调整后,短期寿险预定利率已从3.5%降至2.0%,继续大幅下调的空间已被封杀,且各险企银保渠道潜力仍未充分挖掘,负债端仍会驱动EV增长,并促使保险股市值回升。

其二,投资回报率是成长与分红的总和。只不过现阶段成长风格占优,待到A股进入震荡/调整期,低估+高分红风格的红利股还会重回市场中心。

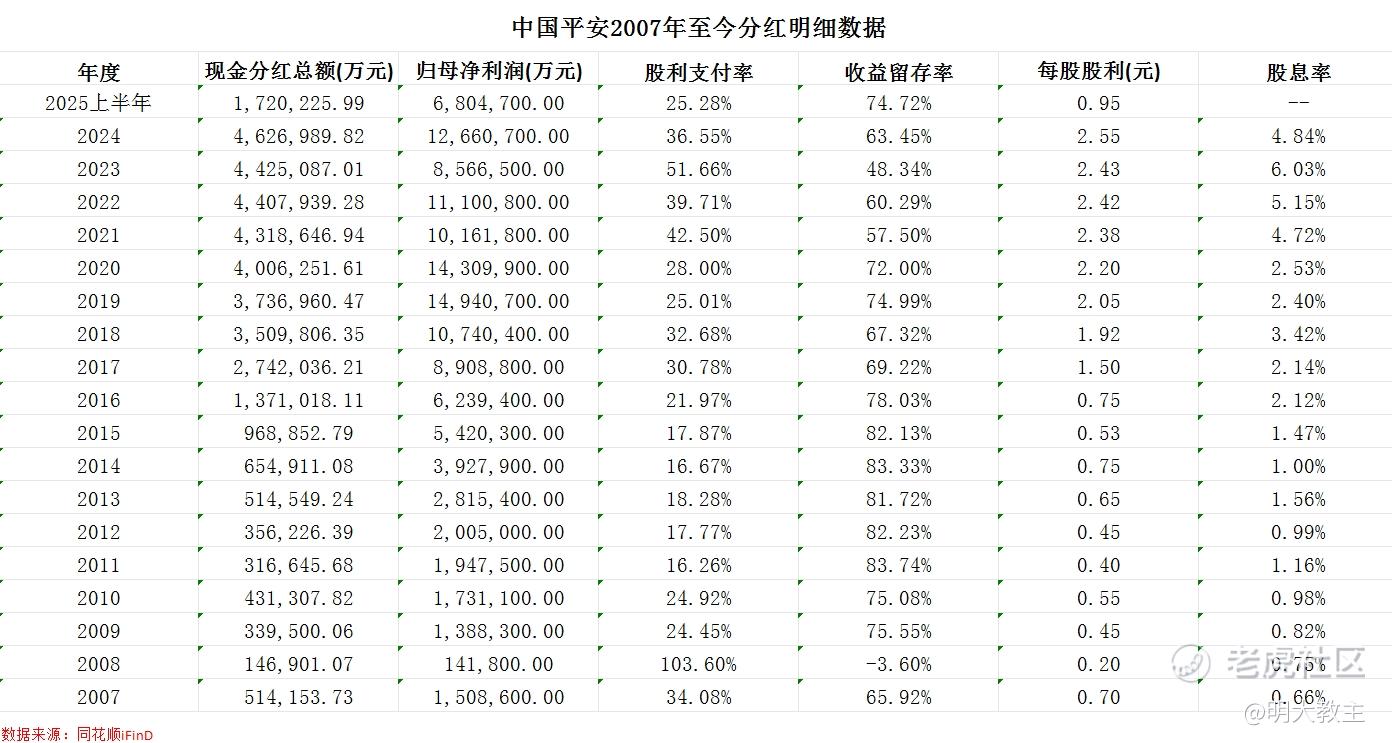

(中国平安分红明细)

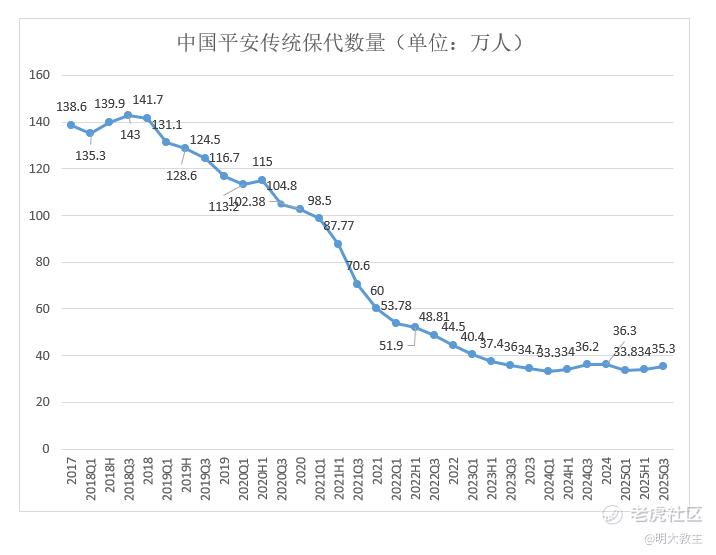

中国平安自2011年以来,分红连续第十四个年头增长,系A股凤毛麟角的存在。

上市公司协会数据显示,2020-2024年中国平安分红金额由400亿增至462.6亿,4年间增幅15.6%。同期国寿分红金额从180.8亿增至183.7亿;太保由125亿降至103.8亿;新华由43.3亿增至78.9亿。平安主要同行里只有新华在此期间分红增幅比平安高,但若逐年拆分,新华分红表现也不甚连贯,属于“靠天吃饭”。中国平安分红增长性、连贯性都最强。

2024年只有42家企业分红金额超百亿元,中国平安是其中之一;在3569家上市满5年的沪深A股上市公司中,只有210家近5年分红连续上涨,中国平安系其中之一;沪深A股只有133家公司近3年股息率超5%,中国平安为其中之一。若上述限定条件叠加,全部A股中具备中国平安股息率、分红规模、分红连贯性的寥寥无几。现中国平安已开始着眼增持几家港股同行们的股权。不排除社保、其他险资长期增仓平安,从而让保险股出现类似于现阶段银行板块的走势。

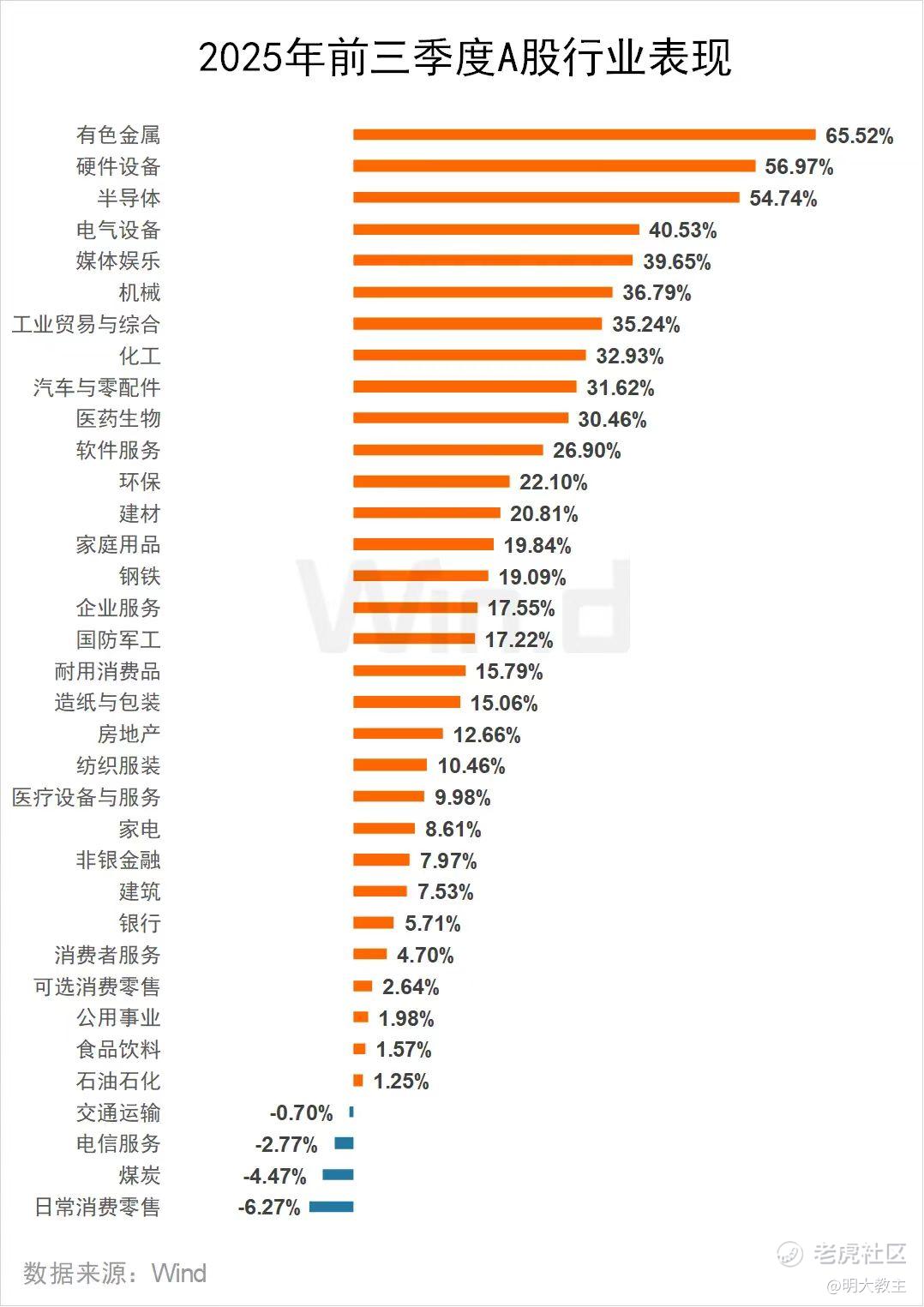

其三,自2022上半年以来,非银金融板块营收增速持续回暖。今年上半年,非银金融板块以7.8%的营收增速位列全行业第五。

(Wind)

然而前三季度非银金融板块的涨幅仅7.97%,涨幅排在非银金融后的行业都是业绩下滑未见好转的行业。从业绩改善趋势看,保险板块补涨具备合理性。

(二)之前每轮牛市都会出现风格轮动,去年9·24以来还未曾有明显的“蓝筹时间”,也可能是尚未轮动到。在指数重要的“攻坚时刻”或者加速上行期才会启动保险等大蓝筹。不过这种可能性要小于第(一)种。

现中国平安为首的寿险集团仍处于“右侧”较为理想且并未过热的播种期,新增利空政策的可能性也几乎没有,也难出现较大幅度的回调。长期投资者逢低介入、守息养老会是比较不错的操作思路。

免责声明:上述内容仅代表发帖人个人观点,不构成本平台的任何投资建议。